Космические путешествия в литературных произведениях

Нуль-Т-переход: от Земли до Марса за 30 секунд

Знаменитые писатели-фантасты, Аркадий и Борис Стругацкие, создали огромное количество произведений, в которых подробно описывается будущий, грядущий мир, каким, возможно, он станет через многие-многие годы. Одним из самых ярких изобретений учёных в культовом цикле романов «Мира Полудня» является нуль-Т-переход, который представляет из себя телепортацию в любую точку Земли при помощи специальных нуль-Т-кабин: войдя в кабину и задав координаты другой нуль-Т-установки, через мгновение можно оказаться хоть в Африке, хоть на Северном полюсе! Со временем человечество научилось перемещаться таким способом и на другие планеты. Но даже такая поразительно высокая технология оказалась не без недостатков: из-за так называемой «флюктуации нейтринного поля» могут быть сбои в работе всей сети и вместо Нью-Йорка можно случайно оказаться в Токио. Другая проблема, которая нам куда понятнее, стара как мир: это многочасовые очереди на Земле. Также существует болезнь, нуль-Т-фобия, страх перед первым нуль-Т-переходом, который испытывает почти каждый новичок, независимо от пола, возраста, профессии и т.д.

Гиператомный двигатель, или как стать быстрее всех во Вселенной

В романах другого мэтра научной фантастики Айзека Азимова, человечество в далеком будущем успешно колонизирует Галактику и преодолевает миллиарды километров межзвездного пространства за считанные секунды. Всё благодаря гениальному изобретению: гиператомному двигателю. Он позволяет искривлять само пространство-время нашей Вселенной и таким образом сокращает расстояние, которое необходимо преодолеть космическому кораблю. Один прыжок — и вот ваш корабль уже у Альфа-Центавра, второй — и можно позагорать в лучах прекрасной звезды Бетельгейзе. Подобные технологии описывали американские авторы Роберт Хайлайн и Дэн Симмонс, а схожие принципы передвижения в космосе используются в киноэпопее «Звездные войны» и сериале «Звездный путь». В реальной жизни, в НАСА, существует «Лаборатория исследования продвинутых форм движения», которую возглавляет амбициозный ученый Гарольд Уайт. Сонни, как его ласково называют коллеги, представил теоретический доклад, в котором подробно изложил принципы работы двигателя, искривляющего пространство (саму теорию искривления пространства выдвинул мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре). В 2015 году во время одного из экспериментов команде Уайта удалось зафиксировать искривление пространства. Итак, гипердвигателю быть!

Двигатель на «невероятностной» тяге: невероятно, но факт

Корабль, на котором путешествовал один из персонажей романа «Автостопом по галактике», Артур Дент, называется «Золотое сердце». Мощнейший двигатель, который находится в маленьком золотом ящике, работает по принципу «невероятностой» тяги. «Чудесное изобретение, позволяющее преодолевать межзвёздные пучины за неуловимо малую часть секунды и безо всякой там чудовищно неуклюжей возни в гиперпространстве», как описывал его создатель этой книжной серии, британский писатель Дуглас Адамс. Так как же работает этот двигатель? Давайте представим, что существует фантастически малая вероятность того, что какая-нибудь частица материи вдруг оказалась где-нибудь за 30 парсеков от нашей Солнечной системы. Чудо-двигатель приводит корабль в состояние «бесконечной невероятности», позволяющее ему одновременно находиться во всех мыслимых точках Вселенной и во всех вообразимых формах одновременно, например, в виде спелого яблока, пингвина или кожаного дивана. А вы бы хотели оказаться в таком корабле? Тогда не волнуйтесь, кабина экипажа экранирована от действия невероятности.

Кадр из фильма «Автостопом по галактике», 2005

Источник

12 апреля — День космонавтики

От Лукиана до «Аэлиты»: писатели и поэты, отправившие своих героев в космос намного раньше, чем инженеры

Текст: Арсений Замостьянов

Фото: кадр из фильма «Гравитация» режиссёра Альфонсо Куарона, США, 2013

«Люблю фантастику в чертежах», — говорил академик Королёв, один из главных героев праздничного канона 12 апреля. В этот день мы всегда будем вспоминать и его, и Гагарина, но первыми взлетели над Землёй всё-таки фольклорные и литературные герои. Это началось задолго до индустриальных революций, а тем более — до первых ракетных испытаний.

Исток грез о перемещениях в космосе — в философских размышлениях «о природе вещей», в мифах, в религиозных мистериях и мистических проповедях. Способность витать над миром считали божественным даром. Людей, которые пытались слишком высоко взлететь, мифологическое сознание наказывало, как Икара. Между прочим, Луна манила и завораживала сильнее, чем Солнце. Ведь в благоприятную погоду на ней можно много чего увидеть даже без телескопа. Древнегреческий мыслитель Лукиан Самосатский в сочинениях «Заоблачный полёт» и «Истинное повествование» описал путешествия землян на Луну — и с помощью крыльев, и на ветру, во время бури.

Герои Лукиана даже включаются в межпланетную войну и вообще ведут себя на удивление современно.

С тех пор этот сюжет время от времени соблазнял мудрецов. А они стали пристальнее глядеть в небо во времена, названные эпохой Возрождения. Итальянец Лудовико Ариосто (1474–1533) в поэме «Неистовый Роланд» в череде иронических и серьезных приключений поместил и сюжет о путешествии рыцаря Астольфа на Луну — в волшебной колеснице. Что же нашел на Луне рыцарь? Ум Роланда! На далекой планете, в склянках, хранится рассудок тех, кто потерял его на Земле. И только людской глупости на Луну нет хода.

На Земле, оказавшейся вдруг не плоскостью, а шаром, ренессансным поэтам стало тесно. Да и не только поэтам. В начале XVII века английский епископ Френсис Годвин (1562–1633), ученик Джордано Бруно, создает роман «Человек на Луне, или Рассказ о путешествии туда». В нем отважный испанец Доминик Гонсалес отправился к Луне на «летательной машине», в которую были впряжены двадцать четыре лебедя. Весёлый епископ даже намекнул на состояние невесомости.

Младший современник изобретательного клирика Сирано де Бержерак (1619–1655) известен нам как герой романтической драмы Ростана. А реальный Сирано, кроме прочих подвигов, ещё и описал двенадцать сценариев межпланетных полётов — на Луну и даже на Солнце.

Учёные уверяют, что интуиция привела Сирано к инженерной правде ХХ века ближе, чем других мечтателей.

«Иной свет, или Государства и империи Луны» — так называлось его сочинение. Сирано приметил, что роса каждое утро появляется на траве, но исчезает от солнечного света. Значит, Солнце притягивает росу. Вот вам и

верный способ подняться над Землёй — один из многих, предложенных Сирано: «Я прежде всего привязал вокруг себя множество склянок, наполненных росой; солнечные лучи падали на них с такой силой, что тепло, притягивая их, подняло меня на воздух и унесло так высоко, что я оказался дальше самых высоких облаков. Но так как притяжение заставляло меня подниматься слишком быстро и вместо того, чтобы приближаться к луне, как я рассчитывал, я заметил, наоборот, что я от нее дальше, чем при отбытии, я стал постепенно разбивать склянки одну за другой, пока не почувствовал, что тяжесть моего тела превышает силу притяжения, и я опускаюсь на землю» . Проект вполне продуманный, хотя и не без иронических поворотов. О другом способе можно рассказать стихами Ростана (в переводе Татьяны Щепкиной-Куперник):

А вот еще одно: устроить так полет.

Наполнить воздухом большой сундук из кедра,

А чтобы разредить порядком воздух тот,

Устроена должна там быть икосаэдра

Из стекол зажигательных…

А главное пророчество де Бержерака открылось, когда совет главных конструкторов во главе с Королёвым разработал первый космический пуск.

«Знайте же, что ракеты были расположены в шесть рядов по шести ракет в каждом ряду и укреплены крючками, сдерживающими каждую полудюжину, и пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий, так что воспламеняющаяся селитра удаляла опасность в то самое время, как усиливала огонь». Иными словами, Сирано предложил компоновку многоступенчатой ракеты-носителя!

Дальше — больше. Несколько позже Вольтер описывает Микромегаса — великана с планеты Сириус, ростом, если перевести в современные земные единицы измерения, примерно в 32 километра.

В философской повести Вольтера герои облетают Сатурн, Юпитер, Марс, вселяя в просвещенного читателя веру в разумное постижение вселенной.

Ну а потом наступило время инженерно образованных литераторов. «Некоторые узколобые люди утверждают, будто человечество осуждено не выходить за пределы известного замкнутого

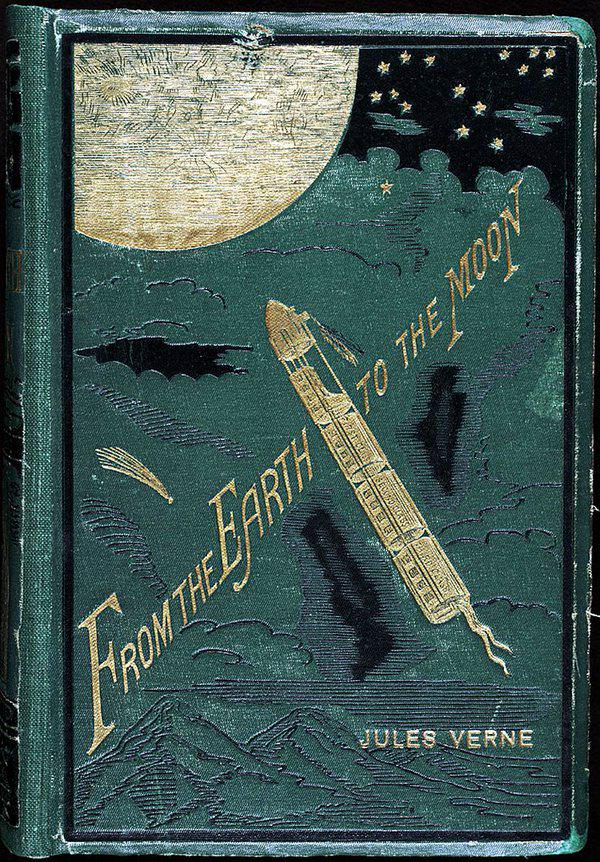

круга и никогда не будет в состоянии подняться с земли и ознакомиться с другими планетами. Это неправда! Я убежден, что мы побываем и на луне и на соседних планетах, и будем сообщаться с ними так же легко, как теперь сообщаются между собой Ливерпуль с Нью-Йорком. Мало того, мы даже перемахнем из нашей солнечной системы в другую, оттуда в третью и так далее. Словом, мы будем носиться по волнам бесконечности, по эфирному океану точно также, как до сих пор носились по водяному. Расстояние — понятие условное. Настанет время, когда это понятие сделается для нас непонятным, потому что никаких расстояний более существовать не будет», — говорил Мишель Ардан, герой романа Жюля Верна «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». Но нечто похожее говорил и Константин Циолковский — по крайней мере, мог бы сказать. Даже по интонации, по эмоциональному напору два героя — вымышленный и исторический — похожи.

Неслучайно Верна в 20–30-е годы усиленно рекомендовали мальчишкам. И занимательно, и стратегически актуально. Как-никак, французский фантаст преклонялся перед силой человеческого разума. Учёные (в том числе и Циолковский) критиковали Верна, что он предложил нелепый, нерациональный способ преодоления земного тяготения: полет внутри пушечного снаряда, хотя и специально обустроенного. Но удивительных совпадений с будущей реальностью в его книгах больше, чем натяжек.

Даже для старта лунной экспедиции Верн выбирает местность Стоунз-Хилл во Флориде, не столь отдаленную от современного космодрома на мысе Канаверал.

Впрочем, один заслуженный ветеран русско-турецких войн задолго до Верна неоднократно летал на Луну. Кроме того, он путешествовал и на пушечном ядре, но в тот раз не преодолел «пространство и простор». Мы привыкли верить ему на честное слово, потому что он — барон Мюнхгаузен. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен — лицо историческое, он и впрямь служил в России. Писатели Распэ и Бюргер превратили его в литературного героя — и рассказы о невероятных приключениях хвастуна-выдумщика приобрели популярность что в Германии, что в Англии. Есть среди них и аж целых два путешествия на луну: первое — по стволу мгновенного выросшего до небес турецкого боба, а второе, совсем как Лукиан, на попавшем в бурю корабле. Русский пересказ историй о бароне вышел оперативно, в 1791 году, и называлась та книга «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». Но нам россказни барона более известны в пересказе Корнея Чуковского.

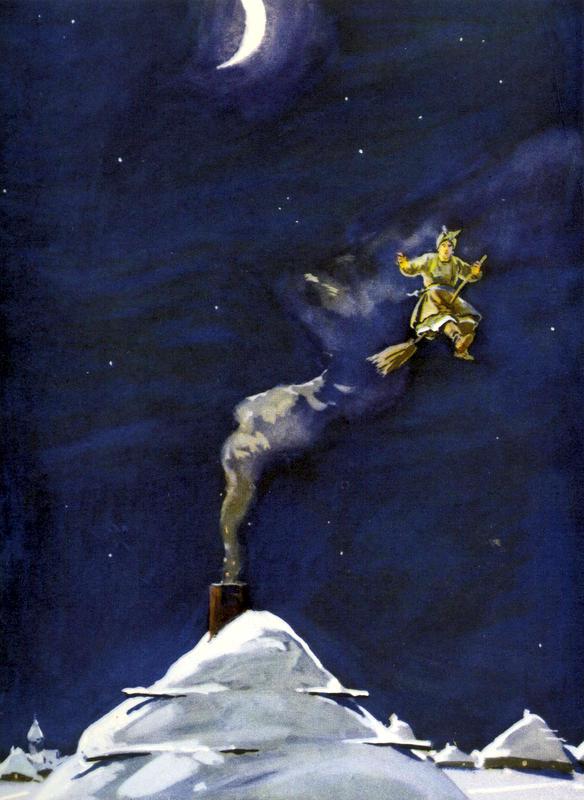

В русской литературе самое известное путешествие к Луне и звездам совершил в канун Рождества кузнец Вакула.

Детальный репортаж прилагается: «Через трубу одной хаты клубами

повалил дым и пошел тучею к небу, и, вместе с дымом, поднялась ведьма верхом на метле. она поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другой, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. и можно было догадаться, что это черт. он крался потихоньку к месяцу уже протянул было руку схватить его, но, вдруг, отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны и снова отскочил и отдернул руку» (Гоголь. «Ночь перед Рождеством»). Но всё это — наваждение, сон с чертями. Зато в 1848 году газета «Московские губернские ведомости» писала: «Мещанина Никифора Никитина за крамольные речи о полете на Луну сослать в поселение Байконур».

Мечтал о межпланетных путешествиях народоволец Николай Морозов, прозванный Шлиссельбуржцем, ибо после одного из покушений на императора Александра II немало лет провел в стенах означенной крепости. Свои научные прозрения и фантазии он выражал не только прозой:

Унесемся в переливы

Блеска огненных миров

Пролетим сквозь все извивы

Междузвездных облаков…

Он и сам поднимался в небо на аэростатах, а среди его прожектов можно упомянуть прообразы парашютов и скафандров…

Долгожитель Морозов (1854–1946) застал и времена, когда Алексей Н. Толстой начал писать «Аэлиту» («Закат Марса»). Это случилось в Германии, в начале 1922 года, когда, несомненно, он уже готовился к возвращению в Россию. Именно с «Аэлитой» он и вошёл в советскую литературу. Публикация началась в 6-м номере «Красной нови» за 1922 год, завершилась в 1923-м. Читатели получили чувственную, притягательную фантастическую повесть о революции (правда, не слишком удачной) на Марсе. Толстой проштудировал некоторые сочинения Циолковского, добавил к нему марксистскую теорию — и построил фундамент советской научной фантастики, надолго овладевшей умами.

Вердикт патриарха пролетарской культуры был таков: «Марсианское сочинение написано Толстым не «по нужде», а по силе увлечения «фабульным» романом, сенсационностью: сейчас в Европе очень увлекаются этим делом. Быт, психология — надоели. К русскому быту — другое отношение, он — занимает. Чудно живет большой народ этот, русские!», — писал Горький, радуясь, что ещё один писатель сделал советский выбор. Впрочем, Буревестнику революции «Аэлита», скорее всего, приглянулась без политических оговорок. Ведь это самая горьковская по духу вещь Толстого. Толстой воспевает сильных свободных людей, каждый из героев чем-то напоминает Макара Чудру. «Одни законы для нас и для них, во вселенной носится пыль жизни. Одни и те же споры оседают на Марс и на Землю, на все мириады остывающих звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный: нельзя создать животное более совершенное, чем человек» — истинно горьковское кредо!

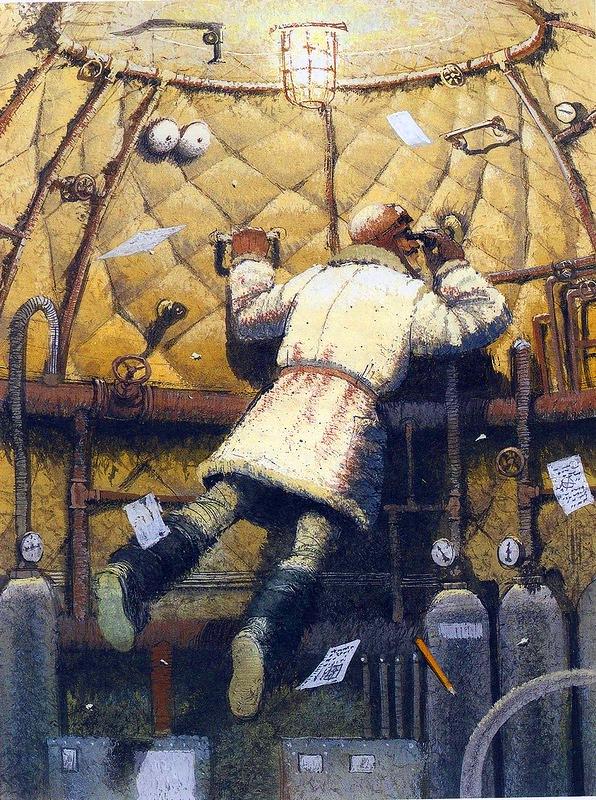

Покорение космоса, революции на дальних планетах, технические чудеса — это в двадцатые годы согревало многих. Николай Рязанов в 1924 году опубликовал книгу «Приключение Егора Поддевкина на самолете». Своего героя он направил на Луну. Через два года свою версию вторжения в космическое пространство представил Андрей Платонов в рассказе «Лунная бомба». Платоновский герой — инженер Крейцкопф — предложил послать к Луне металлический шар с пассажирами внутри. Инженер собирался только облететь вокруг Луны, но потерпел поражение. Оказалось, что к столь дальним полетам не готова человеческая психика.

Луна, по Платонову, представляет собой огромный мозг, действующий на человека гибельно.

Крейцкопф просто сошел с ума, приблизившись к Луне. Вот такая получилась у Платонова не слишком оптимистическая притча — то ли о радиации, то ли о тщетности инженерных усилий.

А в конце сороковых учёные уже понимали, что ракеты вот-вот помогут нам выйти в стратосферу. Техника почти достигла уровня Сирано де Бержерака — и наступил канун события, 55-летие которого мы отмечаем 12 апреля. Фантастика кончилась. Точнее, реальность ее опередила.

Источник