Как вращаются Земля, Луна и Солнце

Луна, Земля, Солнце — три важнейших небесных тела, определяющих существование человечества. Первое поддерживает стабильность вращения нашей планеты, влияет на приливы и отливы, второе — наш родной дом, а третье обеспечивает поступление к нам тепла и света.

Размеры Солнца и Луны

Для понимания природы солнечных затмений нужно знать, во сколько раз Луна меньше Солнца. Диаметр центральной звезды нашей системы составляет 1,4 млн км, аналогичный параметр земного спутника — почти 3,5 тыс. км, разница составляет примерно 400 раз.

В то же время Луна находится ближе к Земле, почти в те же 400 раз (при нахождении этих объектов в некоторых точках относительно планеты): на расстоянии около 385 тыс. км, в то время как дистанция от нас до центра Солнечной системы равна 150 млн км.

И хотя светило расположено от нас намного дальше, чем спутник, земному наблюдателю они часто кажутся на небе равными по величине.

Это и есть объяснение солнечных затмений: спутник полностью или частично перекрывает собой Солнце.

Смена лунных фаз

В разных положениях Солнца, Земли и Луны относительно друг друга светлую часть нашего спутника мы видим по-разному.

Части, освещенные светом центральной звезды, называются лунными фазами, это:

- новолуние;

- первая четверть;

- полнолуние;

- последняя четверть.

Иногда выделяют 2 промежуточные фазы: растущую (молодую) и убывающую (стареющую) луну.

Во время новолуния спутник земному наблюдателю не виден, потому что находится между планетой и Солнцем, и к планете обращена его темная сторона, не освещенная звездой. Некоторое свечение лунного диска в этот период все же можно заметить, оно имеет характерный пепельный оттенок, который небесному телу придает солнечный свет, отраженный от Земли.

Через два дня наступает фаза растущей луны, или неомения — это первое после новолуния появление объекта на небе, когда он имеет вид узкого серпа. С каждым днем он увеличивается в размерах и через 7 суток принимает вид полукруга, появляющегося вскоре после заката на западе или юго-западе.

Относительно светила Луна в этой фазе расположена на 90° в восточном направлении, ее видно только вечером и в первой половине ночи.

Через 2 недели после начала лунного цикла наступает полнолуние: Луна расположена в противостоянии с нашей звездой, в сторону Земли обращено все ее освещенное полушарие. Она восходит в момент захода солнца, видна всю ночь и заходит на рассвете.

Еще через неделю начинается фаза последней четверти: спутник имеет вид полукруга, видимого в восточной части неба во второй половине ночи и перед восходом.

Он будет постепенно уменьшаться в размерах и в последние дни примет вид тонкой буквы «С».

Все указанное справедливо для наблюдения из северного полушария Земли. В южном полушарии положения серпа и полукруга противоположные: букву «С» напоминает не убывающий, а растущий месяц.

Совсем иной вид спутник в разных фазах имеет на экваторе, там положение его освещенной части не вертикальное, а горизонтальное. Например, стареющая луна имеет вид узкой лодки, расположенной в нижней половине диска.

Для расчетов принята продолжительность каждой из 4 основных лунных фаз в 7,38 земных дней, но их фактическая длительность постоянно немного меняется из-за вытянутости орбиты спутника и непостоянства его орбитальной скорости.

Так как лунный месяц короче большинства земных (29,5 дней вместо 30 или 31), 1 раз в год в календарном месяце может случиться второе полнолуние. Это явление получило название «Голубая Луна».

Такое наименование обусловлено не изменением оттенка земного спутника, а происхождением из английского фразеологизма «Однажды при голубой луне», смысл которого можно трактовать как «После дождичка в четверг», т. е. никогда. Голубой цвет сателлит может принимать, но это явление крайне редкое и объясняется оптическим эффектом.

Орбитальные характеристики Луны, Земли и Солнца, схема взаимного вращения

Луна совершает 3 вида движений:

- вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот примерно за 27,3 земных дней;

- обращается вокруг нашей планеты по эллиптической орбите с точно таким же (27,3 суток) периодом;

- обращается вокруг Солнца в связке «Земля-Луна».

Равенство периодов собственного вращения и обращения Луны вокруг Земли объясняет, почему она всегда повернута к нам одной стороной.

Земля совершает 2 вида движения: вокруг своей оси и вокруг Солнца. В первом случае движение происходит в направлении с запада на восток, и это явление объясняет смену времени суток. На освещенной половине земного шара наблюдается день, а на обратном — ночь.

Каждый такой оборот называется сутками, он длится 23 часа 56 минут и несколько секунд, но для расчетов длительность этого периода принята равной 24 часа.

Вращение планеты вокруг Солнца происходит по эллиптической орбите, среднее расстояние от центральной звезды — около 149,6 млн км, орбитальная скорость — в среднем 29,8 км/с. При этом в перигелии (ближайшей к светилу точке) Земля движется быстрее, со скоростью более 30 км/с, а в самой удаленной позиции (афелии) — медленнее 29,3 км/с.

За время 1 полного витка вокруг Солнца планета делает 365,25 собственных оборотов — это количество дней в 1 астрономическом году. Календарный аналогичный период, в котором сутки приняты равными 24 часам, длится 365 дней, но через каждые 3 годовых срока в календарь добавляется четвертый особый — високосный, с дополнительным 366-м днем.

Солнце неподвижно относительно Земли, но оно также не стоит на месте, а вращается вокруг центра галактики, и 1 такой оборот занимает 220-230 млн лет.

За время своего существования светило успело совершить только 20 полных витков вокруг Млечного Пути.

Ученые отводят нашей звезде срок жизни от сегодняшнего дня 7 млрд лет, за которые она сделает еще примерно 30 таких оборотов.

Линейная скорость движения Солнца в пространстве — 200-220 км/с. Направление его пути называется апекс, оно перемещается в направлении созвездия Геркулес.

Кроме того, светило вращается вокруг собственной оси, ученые определили это по изменению положения пятен на нем. Передвигается оно не как твердая модель: вращение на экваторе быстрее, по направлению к полюсам движение замедляется. Это касается лишь поверхности и массы, близкой к ней.

Внутренние слои и солнечное ядро при вращении ведут себя как классическое твердое тело. Похоже вращаются газовые гиганты Сатурн и Юпитер. Один полный виток вокруг оси Солнце совершает за 25,4 земных дней, его ось не вертикальная, а наклонена на 7°.

Источник

Как определить расстояние до планет и измерить размер Солнечной системы

Какого размера наша Солнечная система и где она кончается?

Как измерить расстояние до планеты?

В прошлом единственным методом измерения космических расстояний был метод горизонтального параллакса. Хотя этот метод достаточно точен и до сих пор применяется при расчете расстояния до очень далеких космических объектов, для измерения расстояний до планет-соседей по Солнечной системе, с середины 20-го века применяется более простой и ещё более точный способ – метод радиолокации.

В основе методики космической радиолокации лежит идея заимствованная у самой природы: достаточно просто найти на небесной сфере нужный объект (например, планету Венера), “прицелится” в неё и затем “выстрелить” радиоволнами сверхкороткого диапазона. Теперь нам остается только дождаться когда сигнал достигнет поверхности Венеры, отразится от неё и устремится обратно.

Скорость распространения радиоволн точно известна, а время между посылкой волн и их приемом также может быть измерено очень точно. Расстояние, покрытое радиоволнами за время путешествия туда и обратно, а следовательно, и расстояние до Венеры в заданный момент можно определить с несравненно большей точностью, чем методом параллаксов.

Начиная с 1961 г. года этот способ измерения близких космических расстояний стал основным. С помощью полученных данных было вычислено, что среднее расстояние от Земли до Солнца составляет 149 573 000 км.

Радиотелескопы без перерыва «сканируют» космос и ловят «эхо» своих сигналов отраженное от космических объектов

Световая секунда, световой год и другие космические единицы измерения

Используя кеплеровскую схему строения солнечной системы (Солнце в центре, планеты вращаются вокруг него), удобнее всего рассчитывать расстояния в пределах солнечной системы не от Земли, а от центра, то есть от Солнца. Но вот в каких единицах его отсчитывать?

- Во-первых, его можно выражать в миллионах километров. Километр — это наиболее распространенная единица для измерения больших расстояний.

- Во-вторых, чтобы избежать таких чисел, как миллионы километров, можно принять, что среднее расстояние от Земли до Солнца равно одной астрономической единице (сокращенно «а, е.») Тогда можно будет выражать расстояния в а, е., причем 1 а е. равна 149 500 000 км. С вполне достаточной точностью можно считать, что 1 а, е. равна 150 000 000 км.

- В-третьих, расстояние можно выразить через время, которое потребуется для того, чтобы его преодолел свет (или любое аналогичное излучение, например радиоволны). Скорость света в пустоте равна 299 776 км/сек. Число это можно для удобства округлить до 300 000 км/сек.

Таким образом, расстояние примерно в 300 000 км можно считать равным одной световой секунде (ибо это расстояние, преодолеваемое светом за одну секунду). Расстояние, в 60 раз большее, или 18 000 000 км, — это одна световая минута, а расстояние, еще в 60 раз большее, т.е. 1 080 000 000 км, — это один световой час.

Мы не слишком ошибемся, если будем считать, что световой час равен одному миллиарду километров.

Запомнив это, рассмотрим те планеты, которые были известны древним, и приведем таблицу их средних расстояний от Солнца, выраженных в каждой из трех указанных единиц.

| Планеты | Среднее расстояние от Солнца | ||

| миллионов км | астрономических единиц | световых часов | |

| Меркурий | 57,9 | 0,387 | 0,0535 |

| Венера | 108,2 | 0,723 | 0,102 |

| Земля | 149,5 | 1,000 | 0,137 |

| Марс | 227,9 | 1.524 | 0,211 |

| Юпитер | 778,3 | 5,203 | 0,722 |

| Сатурн | 1428,0 | 9,539 | 1,321 |

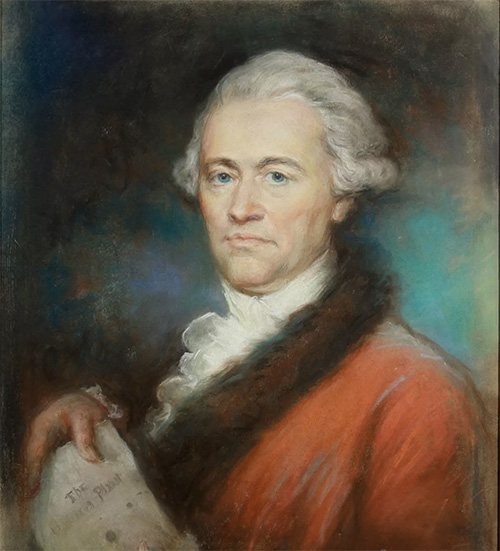

Уильям Гершель – в свое время раздвинул горизонты познания, открыв Уран и буквально удвоив границы Солнечной системы

Размеры Солнечной системы

В 17-м веке, когда был открыт Сатурн, астрономы считали его орбиту “границей” Солнечной системы, соответственно вся “система” умещалась в круг диаметром 3 миллиардов км.

Однако в 1781 г., когда английский астроном, немец по происхождению, Уильям Гершель (1738—1822) открыл планету Уран, диаметр Солнечной системы внезапно… удвоился!

А потом снова удвоился, когда сначала французский астроном Урбан Жозсф Леверье (1811 — 1877) открыл в 1846 г. Нептун, затем американский астроном Клайд Уильям Томбо (род. в 1906 г.) — Плутон в 1930 г.

| Планеты | Среднее расстояние от Солнца | ||

| миллионов км | астрономических единиц | световых часов | |

| Уран | 2872 | 19,182 | 2,63 |

| Нептун | 4498 | 30,058 | 4,26 |

| Плутон | 5910 | 39,518 | 5,47 |

Если мы рассмотрим орбиту Плутона, как ранее орбиту Сатурна, то увидим, что диаметр солнечной системы равен не 3, а 12 миллиардам километров. Лучу света, который преодолевает расстояние, равное окружности Земли, за 1 /7 сек и пробегает от Земли до Луны за 1 1 /4 сек, понадобится полдня для того, чтобы пересечь солнечную систему.

Кроме того, есть все основания считать, что вовсе не орбита Плутона отмечает границу владений Солнца. Это не значит, что мы должны предполагать существование еще не открытых более далеких планет (за исключением карликовых планет). Имеются уже известные небесные тела, которые время от времени очень легко увидеть и которые, без сомнения, уходят от Солнца гораздо дальше, чем Плутон на самой удаленной точке своей орбиты.

Где находятся границы Солнечной системы

В 1684 г. английский ученый Исаак Ньютон (1642—1727) открыл закон всемирного тяготения. Этот закон строго математически обосновал кеплеровскую схему строения солнечной системы и позволил вычислить орбиту тела, обращающегося вокруг Солнца, даже если тело наблюдалось лишь на части своей орбиты.

Это в свою очередь дало возможность приняться за кометы — небесные тела, которые время от времени появлялись на небе. В древности и в эпоху Средневековья астрономы считали, что кометы появляются без всякой правильности и что движение их не подчинено никаким естественным законам, широкие же массы были убеждены, что единственное назначение комет — предвещать несчастье.

Однако современник и друг Ньютона, английский ученый Эдмунд Галлей (1656—1742) попробовал применить к кометам закон тяготения. Он заметил, что некоторые особенно яркие кометы появлялись в небе через каждые 75—76 лет.

И вот в 1704 г. он предположил, что все эти кометы на самом деле были одним и тем же небесным телом, которое двигалось вокруг Солнца по постоянной эллиптической орбите, причем орбите настолько вытянутой, что значительная ее часть лежала на колоссальном расстоянии от Земли. Когда комета находилась вдали от Земли, она была невидима.

Но через каждые 75 или 76 лет она оказывалась на той части своей орбиты, которая расположена ближе всего к Солнцу (и к Земле), и вот тогда-то она становилась видимой.

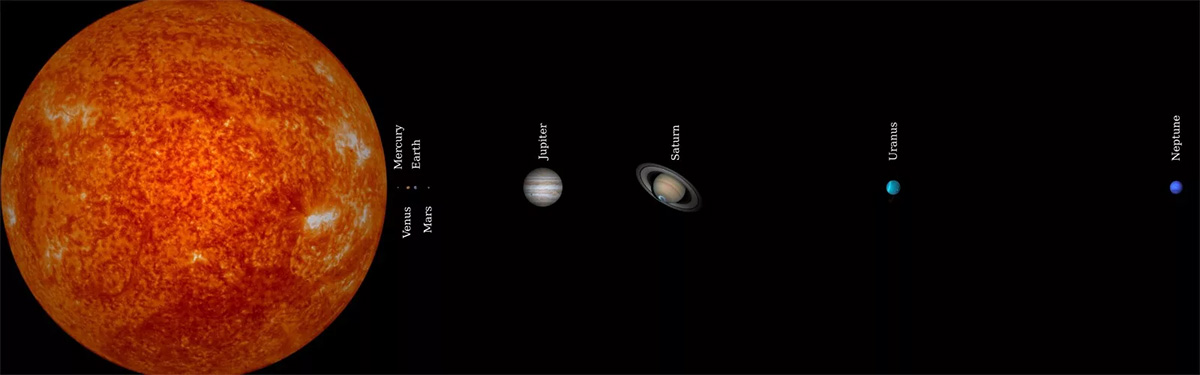

Попытка запечатлеть реальные размеры и расстояния планет Солнечной системы от Солнца и друг от друга

Галлей вычислил орбиту этой кометы и предсказал, что она вновь вернется в 1758 г. И действительно, комета появилась в тот год (через 16 лет после смерти Галлея) и с тех пор получила название кометы Галлея.

В ближайшей к Солнцу точке своей орбиты комета Галлея оказывается от него всего лишь примерно в 90 000 000 км, заходя таким образом немного внутрь орбиты Венеры В наиболее же удаленной от Солнца части своей орбиты комета Галлея уходит от него приблизительно в 3 1 /2 раза дальше, чем Сатурн.

Таким образом, к 1760 г. астрономы прекрасно знали, что солнечная система не очерчена орбитой “последней” планеты.

Более того, комета Галлея — одна из комет, относительно близких к Солнцу. Существуют кометы, которые движутся вокруг него по таким невероятно вытянутым орбитам, что возвращаются к нему только раз в несколько столетий, а то и тысячелетий. Они уходят от Солнца не на миллиарды километров, а скорее всего на сотни миллиардов.

Голландский астроном Ян Хендрик Оорт (род. в 1900 г) в 1950 г. высказал предположение, что, возможно, существует целое огромное облако комет (известное как “Облако Оорта”), которые на протяжении всей своей орбиты находятся так далеко от Солнца, что никогда не бывают видимы.

Отсюда следует, что максимальный диаметр солнечной системы может достигать 1000 миллиардов, т. е триллиона (1 000 000 000 000) километров или даже больше. Световому лучу требуется 40 суток, чтобы покрыть такое расстояние. Таким образом, можно сказать, что диаметр солнечной системы превосходит один световой месяц.

Источник