Полярная звезда

Темы для uCoz

Солнце — единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

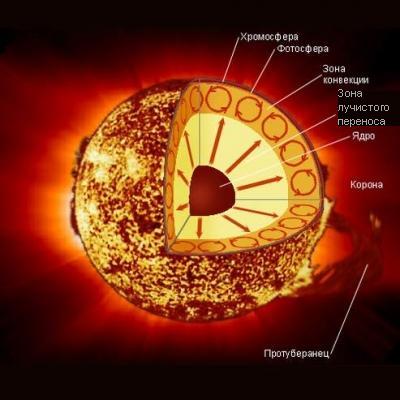

Структуру Солнца можно разделить на внутреннюю и внешнюю. Итак, по порядку от центра наружу.

1) Солнечное ядро является центральной частью Солнца с радиусом

150 000 — 175 000 км, в которой идут термоядерные реакции. Плотность вещества в ядре достигает 150 000 кг/м³ (в 150 раз выше плотности воды и в

6,6 раз выше плотности самого плотного металла на Земле — осмия), температура в центре ядра около 15 000 000 К. По современным данным известно, что скорость вращения ядра Солнца значительно выше, чем поверхностных слоев. В ядре протекает протон-протонная термоядерная реакция, в ходе которой четыре протона превращаются в гелий-4, при этом каждую секунду в излучение преобразуется 4,26 миллиона тонн вещества, что на самом деле является ничтожной долей по сравнению с массой Солнца — 2×10^27 тонн.

Ядро — единственное место на Солнце, в котором в ходе термоядерной реакции производится энергия и тепло, остальная часть звезды нагревается этой энергией, последовательно проходящей сквозь все слои, излучаясь в конечном итоге в виде солнечного света и кинетической энергии.

2) Зона лучистого переноса находится над ядром, на расстояниях примерно от 0,2 до 0,7 радиуса Солнца от его центра, в ней отсутствуют макроскопические движения вещества, а энергия переносится посредством переизлучения фотонов — водород сжат так плотно, что соседние протоны не могут поменяться местами, из-за чего перенос энергии путём перемешивания вещества практически невозможен. Еще одно препятствие для перемешивания вещества — низкая скорость убывания температуры от нижних слоёв к верхним вследствие высокой теплопроводностьи водорода. Прямое излучение наружу также невозможно, так как водород непрозрачен для излучения, происходящего в процессе ядерного синтеза.

Приходящий из солнечного ядра фотон поглощается частицей вещества (атомным ядром либо свободным протоном), после чего возбуждённая частица излучает новый квант света, направление которого никак не зависит от направления поглощённого фотона и может перейти как в вышестоящий слой плазмы в лучистой зоне, так и в более нижний слой. Из-за этого время, за которое многократно переизлучённый фотон достигает конвективной зоны, может составлять миллионы лет (в среднем для Солнца — 170 тысяч лет).

При переизлучении фотона происходит уменьшение его энергии, что в свою очередь влияет на изменение спектрального состава излучения — изначально на входе в зону лучистого переноса все излучение состоит из коротковолнового гамма-излучения, а на выходе из нее диапазон уже охватывает практически все длины волн, в том числе видимый свет.

Предполагается, что звёзды типа Солнца и меньше имеют лучистое ядро и конвективную атмосферу, а звезды больше 1,4 массы Солнца (по другим данным – больше 1,1) имеют конвективное ядро и лучистую атмосферу.

3) Конвективная зона располагается над зоной лучистого переноса. В ней, как и в лучистой зоне, вещество непрозрачно для излучения, однако его плотность уже не настолько велика, что позволяет происходить вихревому перемешиванию плазмы, и энергия переносится к поверхности преимущественно за счет движений самого вещества, то есть путем конвекции (отсюда и название). Процессы, происходящие в конвективной зоне, можно сравнить с подогревом воды в сосуде: огонь нагревает нижние слои воды, и они вследствие теплового расширения вытесняются вверх более тяжёлыми холодными слоями.

Толщина конвективной зоны составляет около 200 000 км. Её роль в физике солнечных явлений очень велика, поскольку именно в ней возникают разнообразные движения солнечного вещества и магнитные поля.

У красных карликов и красных гигантов зона конвекции занимает все пространство от ядра до фотосферы — давление в их недрах не может сжать вещество так сильно, чтобы препятствовать его перемешиванию, и привести к возникновению зоны лучистого переноса.

Атмосфера Солнца (внешнее строение):

1) Фотосфера лежит над конвективной зоной. Фотосфера (слой, излучающий свет) образует видимую поверхность Солнца, из которой исходит подавляющее большинство видимого, оптического излучения Солнца. Температура фотосферы в среднем — 5800 К (по мере приближения к ее внешнему краю уменьшается до 4800 К), средняя плотность газа — менее 1/1000 плотности земного воздуха. Водород при таких условиях находится практически полностью в нейтральном состоянии. Фотосфера образует видимую поверхность Солнца, от которой определяются размеры Солнца, расстояние от поверхности Солнца и т. д.

Фотосфера практически непрозрачна, она поглощает, а затем переизлучает энергию, приходящую из нижних слоев, в ней перенос энергии также происходит путем конвекции — это наблюдается как грануляция фотосферы (образование гранул — светлых горячих конвективных ячеек). Толщина фотосферы Солнца

300 км, белых звёзд главной последовательности спектрального класса A0V

1000 км, для гигантов класса G

10^4 — 10^5 км, то есть значительно меньше диаметра звезды, результатом чего является резкий видимый край Солнца.

Видимое потемнение края солнечного диска есть следствие роста температуры фотосферы с глубиной, так как при равной оптической длине пути излучение центра диска приходит вертикально с более глубоких, горячих слоёв фотосферы, а излучение периферии диска идет по касательной из более холодных внешних слоёв. На поверхности фотосферы также могут создаваться большие области пониженной температуры (до 1500 К), что проявляется в виде солнечных пятен.

2) Хромосфера — внешняя оболочка Солнца толщиной около 10 000 км, окружающая фотосферу. Название хромосферы связано с её красным цветом, который является результатом преобладания в спектре красной H-альфа линии водорода. У верхней границы хромосферы нет выраженной гладкой поверхности, из неё часто происходят горячие выбросы — спикулы. Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 до 15 000 градусов.

Вследствие небольшой плотности и яркости хромосферы ее невозможно увидеть в обычных условиях. Увидеть хромосферу можно лишь при полном солнечном затмении – при этом Луна закрывает яркую фотосферу, и хромосфера становится видимой и в красном цвете. Также ее можно наблюдать в любое время через специальные узкополосные оптические фильтры, которые выделяют излучение в определенной яркой хромосферной линии:

— фильтр с красной линией H-альфа (Hα) из серии Бальмера (длина волны 656,3 нм), снимок Солнца через него получается красноватым;

— фильтры двух фиолетовых фраунгоферовых линий ионизованного кальция (линия Ca II K (393,4 нм) и линия Ca II H (396,8 нм)), снимок Солнца через них получается синеватым.

Хромосферу обычно разделют на две зоны:

— нижняя хромосфера простирается примерно до 1500 км, состоит из нейтрального водорода, спектр содержит множество слабых спектральных линий;

— верхняя хромосфера состоит из отдельных спикул, которые выбрасываются нижней хромосферой на высоту до 10 000 км и разделяются более разреженным газом; температура выше, чем у нижней хромосферы, водород преимущественно ионизованный, в спектре — линии водорода, гелия и кальция.

Основные структуры хромосферы, видные в этих линиях:

— хромосферная сетка — покрывает всю поверхность Солнца и состоит из линий, окружающих ячейки супергрануляции размером до 30 т. км. в поперечнике, лучше всего видна в линиях Hα и Ca II K.

— флоккулы — светлые облакоподобные образования, чаще всего находящиеся в районах с сильными магнитными полями и окружающие солнечные пятна, лучше всего видны в линии Hα.

— волокна и волоконца (фибриллы) — тёмные линии разнообразной ширины и протяженности, также часто встречаются в активных областях и лучше всего видны в линии Hα.

3) Корона – последняя, внешняя оболочка, лежащая над хромосферой. Так как плотность вещества в короне незначительна, то несмотря на её огромную температуру (от 600 000 до 5 000 000 градусов), она имеет низкую яркость, и ее можно увидеть невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения (совокупный блеск короны составляет от 0,8×10^6 до 1,3×10^6 блеска Солнца). Для наблюдения короны вне затмений применяется внезатменный коронограф..

Чрезвычайно интенсивный нагрев этого слоя вызван, как полагается, магнитным эффектом и воздействием ударных волн. Механизм нагрева короны, вероятно, тот же, что и у хромосферы — из глубины Солнца поднимаются конвективные ячейки (видимые в фотосфере в форме грануляции), что приводит к локальному нарушению равновесия в газе, и это в свою очередь вызывает распространение акустических волн в различных направлениях. Беспорядочное изменение плотности, температуры и скорости вещества, в котором распространяются эти волны, приводит к изменению скорости, частоты и амплитуды акустических волн, зачастую даже движение газа достигает сверхзвуковых значений. Это вызывает ударные волны, кинетическая энергия которых в конечном итоге преобразуется в тепловую.

Во время затмений корона в белом свете наблюдается как лучистая структура, форма которой зависит от фазы солнечного цикла:

— в период максимума солнечных пятен ее форма становится относительно круглой; у солнечного экватора и в полярных областях в короне наблюдаются прямые и направленные вдоль радиуса Солнца лучи;

— в период минимума пятен корональные лучи образуются только в экваториальных и средних широтах, форма короны становится вытянутой, у полюсов появляются характерные короткие лучи — полярные щёточки; при этом общая яркость короны уменьшается.

В короне наблюдаются структуры — корональные арки, лучи, перья, опахала и др. Корональные арки, например, представляют собой петлю (систему петель) магнитного поля с особо плотной плазмой.

Вследствие огромной температуры короны она интенсивно излучает в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Эти излучения не проходят через земную атмосферу, но в настоящий момент имеется возможность изучать их с помощью космических аппаратов. Излучение в разных областях короны неравномерно: есть горячие активные и спокойные области, а также корональные дыры со сравнительно небольшой температурой (600 000 градусов), из которых в пространство выходят магнитные силовые линии. Подобная открытая магнитная конфигурация позволяет частицам свободно покидать Солнце, именно поэтому солнечный ветер исходит преимущественно из корональных дыр.

На сегодняшний день известно, что корона простирается до границ Солнечной системы, а значит Земля, так же, как и другие планеты, находятся внутри короны.

Источник

Как называется видимая поверхность солнца непрозрачная для оптического излучения

Солнце – единственная из всех звезд, которую мы видим не как сверкающую точку, а как сияющий диск. Благодаря этому астрономы имеют возможность изучать различные детали на его поверхности. Что же такое солнечное пятно? Пятна на Солнце – далеко не устойчивые образования. Они возникают, развиваются и исчезают, а взамен исчезнувших появляются новые. Изредка образуются пятна-исполины. Так, в апреле 1947 года на Солнце наблюдалось сложное пятно: его площадь превышала площадь поверхности земного шара в 350 раз! Оно было хорошо видно невооруженным глазом. Такие большие пятна на Солнце замечались еще в древности. В Никоновской летописи за 1365 год можно найти упоминание о том, как наши предки на Руси видели на Солнце сквозь дым лесных пожарищ «темные пятна, аки гвозди».

Появляясь на восточном краю Солнца, перемещаясь по его диску слева направо и исчезая за западным краем дневного светила, солнечные пятна дают прекрасную возможность не только убедиться во вращении Солнца вокруг оси, но и определить период этого вращения (более точно он определяется по доплеровскому смещению спектральных линий). Измерения показали: период вращения Солнца на экваторе составляет 25,38 суток (по отношению к Земле – 27,3 суток), в средних широтах – 27 суток и у полюсов около 35 суток. Таким образом, на экваторе Солнце вращается быстрее, чем у полюсов. Зональное вращение светила указывает на его газообразное состояние.

Центральная часть большого пятна в телескоп выглядит совсем черной. Но пятна только кажутся темными, поскольку мы наблюдаем их на фоне яркой фотосферы. Если бы пятно можно было бы рассмотреть отдельно, то мы бы увидели, что оно светится сильнее, чем электрическая дуга, так как его температура около 4500 К, то есть на 1500 К меньше температуры фотосферы. Солнечное пятно средних размеров на фоне ночного неба казалось бы таким же ярким, как Луна в фазе ночного неба казалась бы таким же ярким, как Луна в фазе полнолуния.

Обычно темное ядро большого пятна бывает окружено серой полутенью, состоящей из светлых радиальных волокон, расположенных на темном фоне. Вся эта структура хорошо видна даже в небольшой телескоп. Еще в 1774 году шотландский астроном Александр Вилсон, наблюдая пятна у края солнечного диска, сделал вывод, что большие пятна являются углублениями в фотосфере. В дальнейшем расчеты показали, что «дно» пятна лежит ниже уровня фотосферы в среднем на 700 км. Словом, пятна – гигантские воронки в фотосфере.

Вокруг пятен в лучах водорода отчетливо видно вихревое строение хромосферы. Эта вихревая структура указывает на существование бурных движений газа вокруг пятна. Такой же рисунок создают железные опилки. Подобное сходство заставило американского астронома Джорджа Хейла (1868-1938) заподозрить, что солнечные пятна – огромные магниты. Хейлу было известно, что спектральные линии расщепляются, если излучающий газ находится в магнитном поле (так называемое зеемановское расщепление). И когда астроном сравнил величину расщепления, наблюдавшегося в спектре солнечных пятен, с результатами лабораторных опытов с газом в магнитном поле, то обнаружил, что магнитные поля пятен в тысячи раз превышают индукцию земного магнитного поля. Напряженность магнитного поля у поверхности Земли около 0,5 эрстеда. А в солнечных пятнах она всегда больше 1500 эрстед – иногда достигает 5000 эрстед!

Открытие магнитной природы солнечных пятен – одно из важнейших открытий в астрофизике начала ХХ века. Впервые было установлено, что магнитными свойствами обладает не только наша Земля, но и другие небесные тела. Солнце в этом отношении вышло на первый план. Только наша планета имеет постоянное дипольное магнитное поле с двумя полюсами, а магнитное поле Солнца отличается сложной структурой, и мало того, оно «переворачивается», то есть изменяет свой знак, или полярность. И хотя солнечные пятна являются весьма сильными магнитами, общее магнитное поле Солнца редко превышает 1 эрстед, что в несколько раз больше среднего поля Земли.

Сильное магнитное поле пятен как раз и есть причина их низкой температуры. Ведь поле создает изолирующий слой под пятном и благодаря этому резко замедляет процесс конвекции – уменьшает приток энергии из глубин светила. Большие пятна предпочитают появляться парами. Каждая такая пара располагается почти параллельно солнечному экватору. Ведущее, или головное, пятно движется обычно немного быстрее, чем замыкающее пятно. Поэтому в течение первых нескольких дней пятна удаляются друг от друга. Одновременно размер пятен увеличивается. Часто в промежутке между двумя основными пятнами появляется «цепочка» маленьких пятен. После того как это произойдет, хвостовое пятно может претерпеть быстрый распад и исчезнуть. Остается только ведущее пятно, которое уменьшается медленнее и живет в среднем в 4 раза дольше своего компаньона. Подобный процесс развития характерен почти для каждой большой группы солнечных пятен. Большинство пятен живет всего несколько дней (даже часов), а другие наблюдаются несколько месяцев. Пятна, поперечник которых достигает 40-50 тыс. км, можно увидеть через светофильтр (густое закопченное стекло) невооруженным глазом.

Источник