Общая характеристика агрегатных состояний вещества

Агрегатные состояния вещества

Агрегатные состояния вещества(от латинского aggrego — присоединяю, связываю) — это состояния одного и того же вещества, переходам между которыми соответствуют скачкообразные изменения свободной энергии, энтропии, плотности и других физических параметров вещества.

Газ (французское gaz, происшедшее от греческого chaos — хаос) — это агрегатное состояние вещества, в котором силы взаимодействия его частиц, заполняющих весь предоставленный им объем, пренебрежимо малы. В газах межмолекулярные расстояния велики и молекулы движутся практически свободно.

- Газы можно рассматривать как значительно перегретые или малонасыщенные пары.

- Над поверхностью каждой жидкости вследствие испарения находится пар. При повышении давления пара до определенного предела, называемого давлением насыщенного пара, испарение жидкости прекращается, так как давление пара и жидкости становится одинаковым.

- Уменьшение объема насыщенного пара вызывает конденсацию части пара, а не повышение давления. Поэтому давление пара не может быть выше давления насыщенного пара. Состояние насыщения характеризуется массой насыщения, содержащейся в 1м массой насыщенного пара, которая зависит от температуры. Насыщенный пар может стать ненасыщенным, если увеличивать его объем или повышать температуру. Если температура пара много выше точки кипения, соответствующей данному давлению, пар называется перегретым.

Плазмой называется частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. Солнце, звезды, облака межзвездного вещества состоят из газов — нейтральных или ионизованных (плазмы). В отличие от других агрегатных состояний плазма представляет собой газ заряженных частиц (ионов, электронов), которые электрически взаимодействуют друг с другом на больших расстояниях, но не обладают ни ближним, ни дальним порядками в расположении частиц.

Жидкость — это агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным.

- Жидкостям присущи некоторые черты твердого вещества (сохраняет свой объем, образует поверхность, обладает определенной прочностью на разрыв) и газа (принимает форму сосуда, в котором находится).

- Тепловое движение молекул (атомов) жидкости представляет собой сочетание малых колебаний около положений равновесия и частых перескоков из одного положения равновесия в другое.

- Одновременно происходят медленные перемещения молекул и их колебания внутри малых объемов, частые перескоки молекул нарушают дальний порядок в расположении частиц и обусловливают текучесть жидкостей, а малые колебания около положений равновесия обусловливают существование в жидкостях ближнего порядка.

Жидкости и твердые вещества, в отличие от газов, можно рассматривать как высоко конденсированные среды. В них молекулы (атомы) расположены значительно ближе друг к другу и силы взаимодействия на несколько порядков больше, чем в газах. Поэтому жидкости и твердые вещества имеют существенно ограниченные возможности для расширения, заведомо не могут занять произвольный объем, а при постоянных давлении и температуре сохраняют свой объем, в каком бы объеме их не размещали. Переходы из более упорядоченного по структуре агрегатного состояния в менее упорядоченное могут происходить и непрерывно. В связи с этим вместо понятия агрегатного состояния целесообразно пользоваться более широким понятием — понятием фазы.

Фазой называется совокупность всех частей системы, обладающих одинаковым химическим составом и находящихся в одинаковом состоянии. Это оправдано одновременным существованием термодинамически равновесных фаз в многофазной системе: жидкости со своим насыщенным паром; воды и льда при температуре плавления; двух несмешивающихся жидкостей (смесь воды с триэтиламином), отличающихся концентрациями; существованием аморфных твердых веществ, сохраняющих структуру жидкости (аморфное состояние).

Аморфное твердое состояние вещества является разновидностью переохлажденного состояния жидкости и отличается от обычных жидкостей существенно большей вязкостью и численными значениями кинетических характеристик.

Кристаллическое твердое состояние вещества — это агрегатное состояние, которое характеризуется большими силами взаимодействия между частицами вещества (атомами, молекулами, ионами). Частицы твердых тел совершают колебания около средних равновесных положений, называемых узлами кристаллической решетки; структура этих веществ характеризуется высокой степенью упорядоченности (дальним и ближним порядком) — упорядоченностью в расположении (координационный порядок), в ориентации (ориентационный порядок) структурных частиц, или упорядоченностью физических свойств (например, в ориентации магнитных моментов или электрических дипольных моментов). Область существования нормальной жидкой фазы для чистых жидкостей, жидкого и жидких кристаллов ограничена со стороны низких температур фазовыми переходами соответственно в твердое (кристаллизацией), сверхтекучее и жидко-анизотропное состояние.

Источник

Агрегатные состояния вещества

Агрегатные состояния вещества (от лат. “aggrego” означает “присоединяю”, “связываю”) – это состояния одного и того же вещества в твердом, жидком и газообразном виде.

При переходе из одного состояния в другое наблюдается скачкообразное изменение энергии, энтропии, плотности и прочих свойств вещества.

Твердые и жидкие тела

Твердые тела – это тела, которые отличаются постоянством своей формы и объема.

В твердых телах межмолекулярные расстояния маленькие, а потенциальную энергию молекул можно сравнить с кинетической.

Твёрдые тела подразделяются на 2 вида:

В состоянии термодинамического равновесия находятся только лишь кристаллические тела. Аморфные же тела по факту представляют собой метастабильные состояния, которые по строению схожи с неравновесными, медленно кристаллизующимися жидкостями. В аморфном теле происходит чересчур медленный процесс кристаллизации, процесс постепенного преобразования вещества в кристаллическую фазу. Разница кристалла от аморфного твердого тела состоит, в первую очередь, в анизотропии его свойств. Свойства кристаллического тела определяются в зависимости от направления в пространстве. Разнообразные процессы (например, теплопроводность, электропроводность, свет, звук) распространяются в разных направлениях твердого тела по-разному. А вот аморфные тела (например, стекло, смолы, пластмассы) изотропные, как и жидкости. Разница аморфных тел от жидкостей заключается лишь только в том, что последние текучие, в них не происходят статические деформации сдвига.

У кристаллических тел правильное молекулярное строение. Именно за счет правильного строения кристалл имеет анизотропные свойства. Правильное расположение атомов кристалла создает так называемую кристаллическую решетку. В разных направлениях месторасположение атомов в решетке различное, что и приводит к анизотропии. Атомы (ионы либо целые молекулы) в кристаллической решетке совершают беспорядочное колебательное движение возле средних положений, которые и рассматриваются в качестве узлов кристаллической решетки. Чем выше температура, тем выше энергия колебаний, а значит, и средняя амплитуда колебаний. В зависимости от амплитуды колебаний определяется размер кристалла. Увеличение амплитуды колебаний приводит к увеличению размеров тела. Таким образом, объясняется тепловое расширение твердых тел.

Жидкие тела – это тела, имеющие определенный объем, но не имеющие упругой формы.

Для вещества в жидком состоянии характерно сильное межмолекулярное взаимодействие и малая сжимаемость. Жидкость занимает промежуточное положение между твердым телом и газом. Жидкости, также как и газы, обладают изотpопными свойствами. Помимо этого, жидкость обладает свойством текучести. В ней, как и в газах, нет касательного напряжения (напряжения на сдвиг) тел. Жидкости тяжелые, то есть их удельные веса можно сравнить с удельными весами твердых тел. Вблизи температур кристаллизации их теплоемкости и прочие тепловые свойства близки к соответствующим свойствам твердых тел. В жидкостях наблюдается до заданной степени правильное расположение атомов, но только лишь в маленьких областях. Здесь атомы также проделывают колебательное движение около узлов квазикристаллической ячейки, однако в отличие от атомов твердого тела они периодически перескакивают от одного узла к другому. В итоге движение атомов будет весьма сложное: колебательное, но вместе с тем центр колебаний перемещается в пространстве.

Газ, испарение, конденсация и плавление

Газ – это такое состояние вещества, при котором расстояния между молекулами огромны.

Силами взаимодействия между молекулами при небольших давлениях можно пренебречь. Частицы газа заполоняют весь объем, который предоставлен для газа. Газы рассматривают как сильно перегретые либо ненасыщенные пары. Особый вид газа – плазма (частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов почти одинаковые). То есть плазма – это газ из заряженных частиц, взаимодействующих между собой при помощи электрических сил на большом расстоянии, но не имеющих ближнего и дальнего расположения частиц.

Как известно, вещества способны переходить из одного агрегатного состояния в другое.

Испарение – это процесс изменения агрегатного состояния вещества, при котором с поверхности жидкости либо твердого тела вылетают молекулы, кинетическая энергия которых преобразовывает потенциальную энергию взаимодействия молекул.

Испарение является фазовым переходом. При испарении часть жидкости или твердого тела преобразуется в пар.

Вещество в газообразном состоянии, которое находится в динамическом равновесии с жидкостью, называется насыщенным паром. При этом изменение внутренней энергии тела равняется:

где m – это масса тела, r – это удельная теплота парообразования ( Д ж / к г ) .

Конденсация представляет собой процесс, обратный парообразованию.

Изменение внутренней энергии рассчитывается по формуле ( 1 ) .

Плавление – это процесс преобразования вещества из твердого состояния в жидкое, процесс изменения агрегатного состояния вещества.

При нагревании вещества растет его внутренняя энергия, поэтому увеличивается скорость теплового движения молекул. При достижении веществом своей температуры плавления кристаллическая решетка твердого тела разрушается. Связи между частицами также разрушаются, растет энергия взаимодействия между частицами. Теплота, которая передается телу, идет на увеличение внутренней энергии данного тела, и часть энергии расходуется на совершение работы по изменению объема тела при его плавлении. У многих кристаллических тел объем увеличивается при плавлении, однако есть исключения (к примеру, лед, чугун). Аморфные тела не обладают определенной температурой плавления. Плавление представляет собой фазовый переход, который характеризуется скачкообразным изменением теплоемкости при температуре плавления. Температура плавления зависит от вещества и она остается неизменной в ходе процесса. Тогда изменение внутренней энергии тела равняется:

где λ – это удельная теплота плавления ( Д ж / к г ) .

Кристаллизация представляет собой процесс, обратный плавлению.

Изменение внутренней энергии рассчитывается по формуле ( 2 ) .

Изменение внутренней энергии каждого тела системы при нагревании или охлаждении вычисляется по формуле:

где c – это удельная теплоемкость вещества, Д ж к г К , △ T – это изменение температуры тела.

При рассматривании преобразований веществ из одних агрегатных состояний в другие нельзя обойтись без так называемого уравнения теплового баланса: суммарное количество теплоты, выделяемое в теплоизолированной системе, равняется количеству теплоты (суммарному), которое в данной системе поглощается.

Q 1 + Q 2 + Q 3 + . . . + Q n = Q ‘ 1 + Q ‘ 2 + Q ‘ 3 + . . . + Q ‘ k .

По сути, уравнение теплового баланса – это закон сохранения энергии для процессов теплообмена в термоизолированных системах.

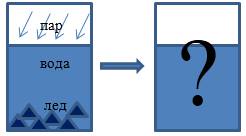

В теплоизолированном сосуде находятся вода и лед с температурой t i = 0 ° C . Масса воды m υ и льда m i соответственно равняется 0 , 5 к г и 60 г . В воду впускают водяной пар массой m p = 10 г при температуре t p = 100 ° C . Какой будет температура воды в сосуде после того, как установится тепловое равновесие? При этом теплоемкость сосуда учитывать не нужно.

Определим, какие процессы осуществляются в системе, какие агрегатные состояния вещества мы наблюдали и какие получили.

Водяной пар конденсируется, отдавая при этом тепло.

Тепловая энергия идет на плавление льда и, может быть, нагревание имеющейся и полученной изо льда воды.

Прежде всего, проверим, сколько теплоты выделяется при конденсации имеющейся массы пара:

Q p = — r m p ; Q p = 2 , 26 · 10 6 · 10 — 2 = 2 , 26 · 10 4 ( Д ж ) ,

здесь из справочных материалов у нас есть r = 2 , 26 · 10 6 Д ж к г – удельная теплота парообразования (применяется и для конденсации).

Для плавления льда понадобится следующее количество тепла:

Q i = λ m i Q i = 6 · 10 — 2 · 3 , 3 · 10 5 ≈ 2 · 10 4 ( Д ж ) ,

здесь из справочных материалов у нас есть λ = 3 , 3 · 10 5 Д ж к г – удельная теплота плавления льда.

Выходит, что пар отдает тепла больше, чем необходимо, только для расплавления имеющегося льда, значит, уравнение теплового баланса запишем следующим образом:

r m p + c m p ( T p — T ) = λ m i + c ( m υ + m i ) ( T — T i ) .

Теплота выделяется при конденсации пара массой m p и остывании воды, образуемой из пара от температуры T p до искомой T . Теплота поглощается при плавлении льда массой m i и нагревании воды массой m υ + m i от температуры T i до T . Обозначим T — T i = ∆ T для разности T p — T получаем:

T p — T = T p — T i — ∆ T = 100 — ∆ T .

Уравнение теплового баланса будет иметь вид:

r m p + c m p ( 100 — ∆ T ) = λ m i + c ( m υ + m i ) ∆ T ; c ( m υ + m i + m p ) ∆ T = r m p + c m p 100 — λ m i ; ∆ T = r m p + c m p 100 — λ m i c m υ + m i + m p .

Сделаем вычисления с учетом того, что теплоемкость воды табличная

c = 4 , 2 · 10 3 Д ж к г К , T p = t p + 273 = 373 К , T i = t i + 273 = 273 К : ∆ T = 2 , 26 · 10 6 · 10 — 2 + 4 , 2 · 10 3 · 10 — 2 · 10 2 — 6 · 10 — 2 · 3 , 3 · 10 5 4 , 2 · 10 3 · 5 , 7 · 10 — 1 ≈ 3 ( К ) ,

тогда T = 273 + 3 = 276 К

Ответ: Температура воды в сосуде после установления теплового равновесия будет равняться 276 К .

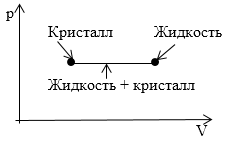

На рисунке 2 изображен участок изотермы, который отвечает переходу вещества из кристаллического в жидкое состояние. Что соответствует данному участку на диаграмме p , T ?

Ответ: Вся совокупность состояний, которые изображены на диаграмме p , V горизонтальным отрезком прямой на диаграмме p , T показано одной точкой, которая определяет значения p и T , при которых происходит преобразование из одного агрегатного состояния в другое.

Источник