Исследование Солнца

Долгие тысячелетия Солнце было объектом поклонения и главной фигурой в мифах и легендах. Многие культуры считали его сверхъестественным или божественным по природе. Давайте проследим за историей исследования Солнца. Ранние записи о единственной звезде Солнечной системы встречаются в протоиндоевропейской мифологии, где Солнце показано в виде восходящей к небу колеснице. В германской мифологии эта колесница называлась Сол, у ведов – Сурья, а у норвежцев – Сольвенен.

Позолоченная сторона щита в норвежской солнечной колеснице

В Месопотамии Солнце называли Уту – бог справедливости и потомок Луны. У вавилонян и ассирийцев – Шамас. В Египте – Ра, поклонение которому распространилось по всему царству с 25-го века до н.э.

В Новом Свете инки, майя и ацтеки полагали, что Солнце нуждается в человеческих жертвах. У ацтеков это был бог войны, а у греков – Гелиос, который также путешествовал на колеснице по небу.

Божество Сол на монетке римского императора Константина I (примерно 315 г. н.э.)

У римлян это был Сол, лик которого изображали на монетках в 3-м веке н.э. 25 декабря праздновали рождение Солнца. В Китае его считали мудрым дедушкой, правящем в Солнечном Дворце.

Поклонение Солнцу включало и создание храмов и дворцов в его честь. К примеру, в Египте, Мальте, Англии и Ирландии еще остались каменные мегалиты, созданные для определения летнего и зимнего солнцестояний. Стоит отметить, что все это в определенном смысле первобытные методы исследования Солнца, где звезду ассоциировали с богом, а не стандартным небесным телом. Следует переместиться дальше и увидеть, как выглядели научные методы исследования.

Люди наблюдали все внимательнее и начали появляться первые научные концепции. В 1-м тысячелетии до н.э. вавилонские мудрецы отметили, что перемещение звезды по эклиптике лишено однородности. Позже мы поймем, что все дело в движении планеты Земля.

Иллюстрация геоцентрической системы Птолемея, созданная Бартоломеу Велью в 1568 году

В 5-м веке до н. э. Анаксагор говорит, что Солнце – огненный шар, чей свет отражается от Луны. В 3-м веке до н. э. Эрастофен предлагает первую дистанцию Солнца от Земли – 148-153 млн. км. В это же время Аристарх Самосский считает, что Солнце находится в центре Вселенной, а планеты совершают обороты вокруг него. Позже эту точку зрения поддержат исламские и индийские астрономы.

В 1032 году Ибн Сина наблюдает за транзитом Венеры и понимает, что планета находится ближе к Солнцу, чем мы. Солнечные пятна отобразили и задокументировали в Китае в 206 г. до н. э.

Пластина с солнечными пятнами, созданная в 1612 году

Революционной для понимания Солнечной системы и места в ней Земли и других планет стала модель Николая Коперника (гелиоцентрическая модель мира), где Солнце находилось в центре Вселенной. Появление в 17-м веке телескопа помогло отобразить первые детали звезды и планет. В 1672 году Кассини смог вычислить дистанцию к Марсу, что помогло определить точную отдаленность от Солнца. Согласитесь, что в этих работах прослеживается больше научных методов, чем в период обожествления.

В 1666 году Исаак Ньютон первым наблюдал за солнечным светом через призму и доказал, что видит несколько цветов. В 1800 году Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение. Спектроскопические исследования начали зарождаться в 19 веке на основе изучения светового звездного спектра.

Солнце, наблюдаемое в EUV между минимумом (слева) и максимумом (справа)

Еще одним этапом в изучении стало развитие термодинамики, где главным вкладчиком выступил Уильям Томпсон. Он предложил, что Солнце – постепенно остывающее жидкое тело, излучающее внутренний тепловой запас.

Герман фон Гельмгольц предложил возраст звезды в 20 млн. лет, что не сходилось с земным возрастом (тогда считали 300 млн. лет). В 1920 году Артур Эддингтон сообщил, что давление и температура в ядре способны привести к слиянию, что и вызывает выработку энергии.

Исследование

Давайте рассмотрим новые современные исследования Солнца. Космическая эпоха 20-го века помогла ответить на большую часть вопросов. В 1959-1968 гг. к Солнцу направились первые спутники – Пионеры 5, 6, 7, 8 и 9. Они сумели получить первые данные о солнечном ветре и магнитном поле.

В 1970-х гг. стартуют Гелиос 1 и 2, остановившиеся на орбитальном пути Меркурия и получившие обновленные и более точные сведения о ветре и короне. В 1973 году появляется космическая станция Skylab, использующая для изучения солнечную обсерваторию Аполлон.

В 1980-м году начали изучать гамма, рентгеновские и УФ-лучи. В 1991 года Япония запускает спутник Yohkoh, который до 2001 года наблюдал за вспышками. Наконец в 1995 году появляется космическая обсерватория SOHO. Она установилась в точке Лагранжа и функционировала до появления в 2010-м SDO. В 2006 году для наблюдений отправили STEREO.

Но это не последние миссии. Солнце крайне важно, потому что от его активности зависит комфорт и возможность нашего выживания, а также космическая погода. В 2017 ЕКА планирует отправить Solar Orbiter, который установится на дистанции в 0.28 а. е. к звезде и будет фиксировать ее перемены. В 2018 году может стартовать зонд Plus НАСА, который подойдет на 8.5 солнечных радиусов и будет заниматься измерением частичек и энергии солнечной короны.

Не будем забывать, что кроме энергии и тепла, Солнце щедро поливает нас радиацией, от которой спасает только земное магнитное поле. Но Земле повезло с позицией, поэтому звезда стала источником жизни, который периодически пытается нас убить. Ниже можно ознакомиться со знаменательными датами изучения Солнца.

Космические аппараты, исследовавшие Солнце

- 150 г. до н.э. – Птолемей создает «Альмагест», в котором описывает модель нашей системы. Она считалась верной до 16 века;

- 1543 г. – Николай Коперник демонстрирует работу «Революции небесных тел», в которой продвигает гелиоцентрическую (Солнце в центре) модель;

- 1610 г. – Галилео Галилей и Томас Харриот отдельно наблюдают за солнечными пятнами в телескопы;

- 1645-1715 гг. – Активность солнечных пятен не сократилась, что могло привести к небольшому ледниковому периоду. Обычно замершие реки оставались жидкими круглый год на более низких высотах;

- 1814 г. – Обнаружение спектральных линий на Солнце. Стали отпечатками элементов в 1859 году;

- 1826-1843 гг. – Официальное признание существования цикла солнечных пятен;

- 8 июля 1842 г. – Первый ИК-обзор солнечной короны, выполненный в период полного затмения в Милане;

- 1848 г. – Солнечные пятна отображают более прохладную температуру, чем остальная фотосфера;

- 1 сентября 1859 г. – Первый обзор вспышки и ее геомагнитных эффектов на Земле;

- 18 июля 1860 г. – Первый зарегистрированный выброс корональной массы, зафиксированный в момент затмения;

- 1942 г. – Впервые заметили солнечное радиоизлучение;

- 1946 г. – Первый ракетный обзор нашей звезды;

- 7 марта 1962 г. – НАСА отправляет орбитальную солнечную обсерваторию (OSO-1);

- 1973-1974 гг. – Команда Skylab использует телескоп Аполлон для многоспектрального солнечного анализа с земной орбиты;

- 1994 г. – Первая миссия (Улисс) по изучению космического пространства выше и ниже солнечных полюсов;

- 26 июня – 5 ноября 1994 г. – Улисс выполняет первые наблюдения за солнечными полярными участками;

- 8 сентября 2004 г. – Аппарат Генезис доставляет образцы солнечного ветра, собранные на удаленности в 1.5 млн. км;

- 23 апреля 2007 г. – Аппарат STEREO создал первые 3D-изображения Солнца;

- Февраль 2010 г. – Обсерватория Солнечной Динамики приступает к изучению формирования солнечной активности и космической погоды через вычисление внутреннего звездного пространства, магнитного поля, раскаленной плазмы короны и уровня яркости;

- 6 февраля 2011 г. – Зонд STEREO переходит на противоположную солнечную сторону, непрерывно передавая обратно снимки;

Источник

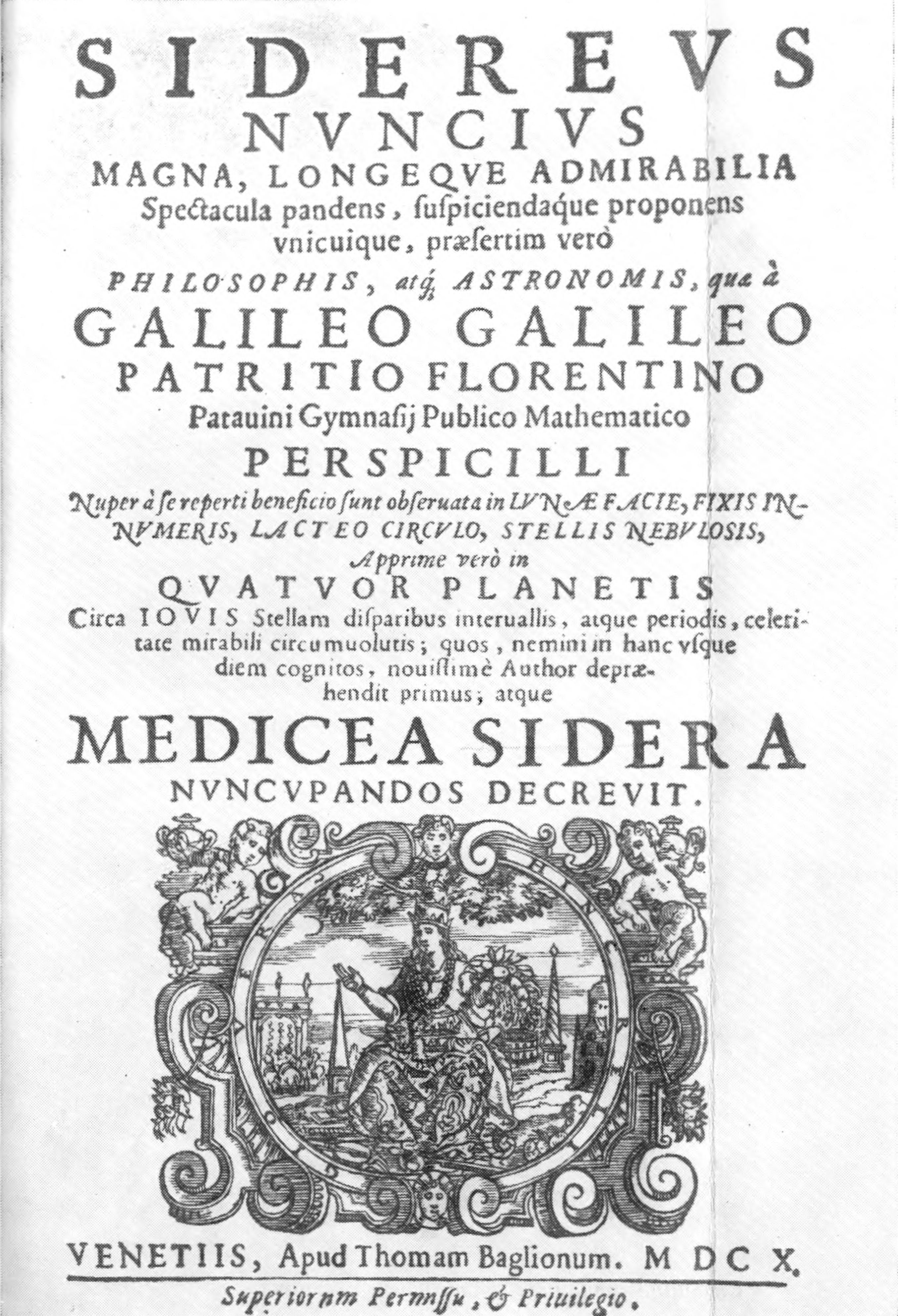

VI. «Sidereus Nuncius»

В 1610 г. Галилей сообщил о серии крупнейших астрономических открытий. Впервые в истории он направил на небо зрительную трубу, увидел холмистую поверхность Луны, обнаружил существование спутников Юпитера и установил, что Млечный путь — это скопление отдельных звезд. Несколько позже он наблюдал фазы Венеры, кольцо Сатурна и солнечные пятна. Трудно найти в науке событие, аналогичное указанной серии открытий но общественному резонансу и по воздействию на мышление людей — не только ученых, но и широких кругов. Почему наблюдения Галилея, столь далекие от повседневной жизни людей, вызвали подлинный переворот в общественном сознании, почему о них говорили повсюду, почему в ожесточенные споры втянулось множество людей?

Такие вопросы (аналогичные им задавали после подтверждения общей теории относительности астрономической экспедицией 1919 г.) приближают к пониманию не только исторического смысла открытий, но и к пониманию духовных запросов людей и, следовательно, к пониманию исторической обстановки. В данном случае нас приблизит к ответу на вопрос констатация связи между результатами наблюдения звездного неба через телескоп и стержневой идеей творчества Галилея.

Эта стержневая идея состояла, как мы теперь знаем (теперь, в 60-е годы XX в., яснее, чем раньше!), в представлении о мире как об упорядоченной системе дискретных тел, которые движутся одно относительно другого, в однородном, лишенном привилегированных точек пространстве. Дискретность вещества, относительность движения, однородность пространства — таковы современные, ретроспективно присваиваемые обозначения принципов новой, возникшей в XVII в. картины мира. Эти принципы были исходным пунктом преобразования общественного сознания. Если каждое тело, где бы оно ни находилось, может стать телом отсчета и центром обращения других тел, если такое движение дискретных тел, отнесенное к любым телам отсчета, объясняет наблюдаемые явления природы, то ratio мироздания состоит не в статической схеме естественных мест, а в кинематической схеме движений. Эта кинематическая схема не отличается в принципе от схем земной, в частности прикладной, механики. Следовательно, человеческий разум с помощью рациональных мысленных схем движения может постичь природу со сколь угодно большой достоверностью, а эта достоверность состоит в соответствии кинематических схем, т. е. мысленных экспериментов, — фактическим наблюдениям.

Когда Галилей впервые увидел новое звездное небо, это была встреча рационалистической тенденции с эмпирическим знанием. Они встретились потому, что у Галилея при поисках вселенского ratio всегда в сознании витала мысль о чувственно-воспринимаемых кинематических схемах. Именно этим отличался рационализм Галилея от традиционных поисков априорной мировой гармонии. С другой стороны, у Галилея была и встречная тенденция. В работах по прикладной механике он словно предчувствовал применимость их результатов к изучению звездного неба. В Падуе жили как бы два Галилея. Один размышлял об аристотелевых категориях, об идеях античных атомистов, Платона и больше всего — Архимеда, а также о понятиях, введенных номиналистами XIV и мыслителями XV—XVI вв. Второй Галилей писал трактаты по фортификации, изобрел пропорциональный циркуль и организовал большую литейную, столярную и токарную мастерскую. Но все же это был один человек и между мастерской и размышлениями о звездном небе была постоянная связь. Она стала явной и непосредственной в 1609 г.

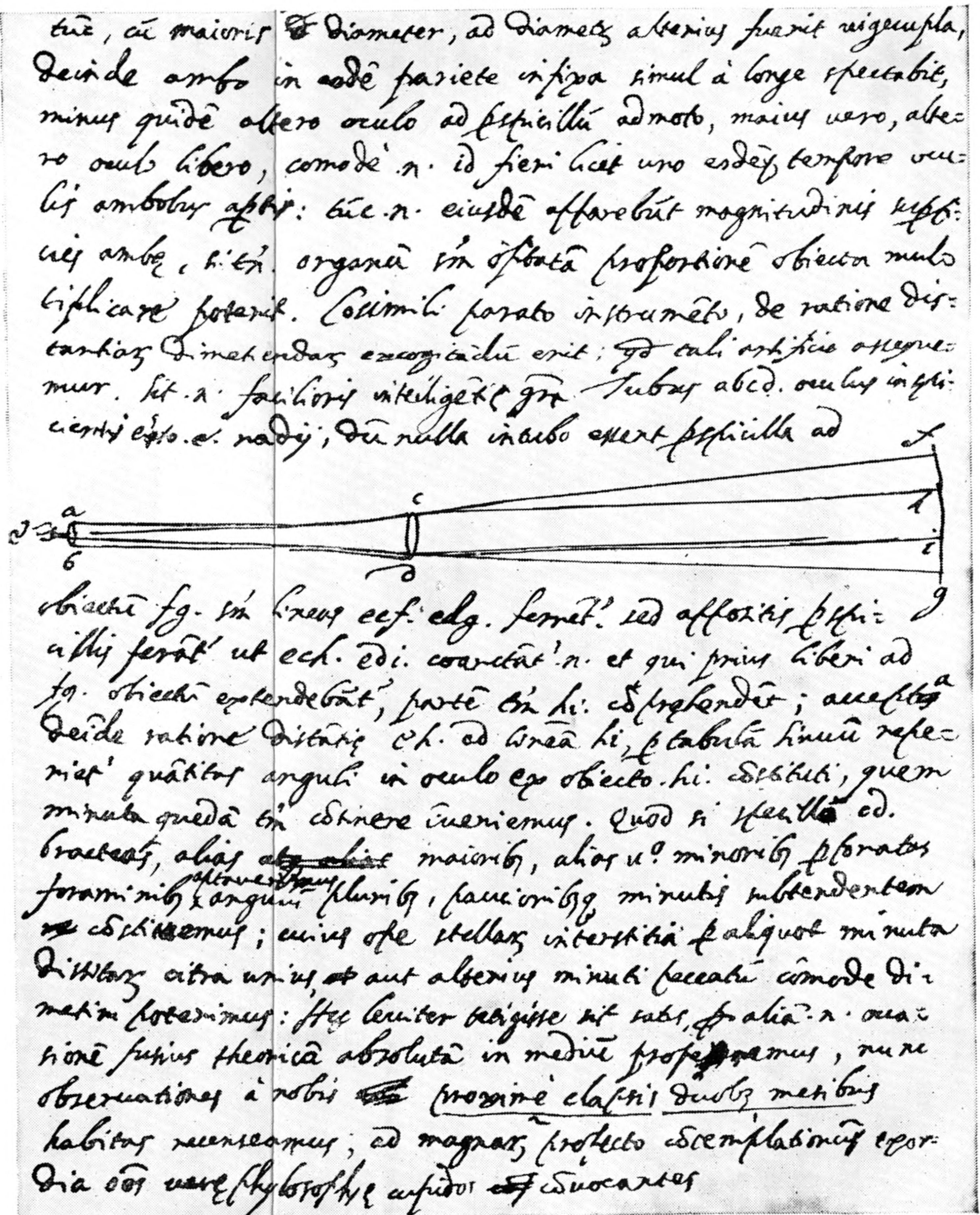

История изобретения телескопа, чрезвычайно сложная и запутанная, имеет, в сущности, не слишком существенное значение для анализа творческого пути Галилея. По-видимому, в начале XVII в. в Голландии их конструировали многие. Дело в том, как реагировал Галилей на сообщение об изобретении зрительной трубы. Оп знал о телескопическом действии линзы. Но то, что рассказывали о трубах, изготовленных в Голландии, и об их эффекте, превосходило возможный эффект линзы. У Галилея появилась мысль о комбинации двух стекол — двояковыпуклого и двояковогнутого. Вероятно, эта мысль связана с попытками найти возможно более общую теорию преломления, включающую различные сочетания стекол. Такую теорию нельзя было построить, пока стремились описать преломление сферических сред в целом. Ни предшественники Галилея, ни он сам не смогли найти теорию преломления. Ее нашел Кеплер, ограничивший задачу преломлением света в небольшой части сферы и, соответственно, преломлением в тонких линзах, ограниченных небольшими частями сферических поверхностей, — то, что сейчас называется гауссовой областью и параксиальными лучами 1 .

Но Галилей пришел к существенному практическому результату: комбинация двояковыпуклого и двояковогнутого стекол дала возможность применения полученной таким образом зрительной трубы для самых широких практических и теоретических задач.

Но здесь сказалось и другое: для Галилея комбинации увеличительных стекол не были ухищрением magia naturalis, каким они были для его предшественников 2 . Как мы уже видели, это отличие характерно для самых ранних технических интересов и идей Галилея. Он искал в технических конструкциях воплощение объективных закономерностей и затем — метод обнаружения таких закономерностей.

Васко Ронки в ряде исследований показал, что Галилею принадлежит четкое разграничение понятий света как объективной категории и субъективного ощущения 3 . Это исходное разграничение руководило Галилеем не только в теоретических работах, но и в его практической деятельности. Ведь Галилей был инженером в том смысле, который по лингвистическим ассоциациям ближе всего выражается итальянским термином ingenio, — человеком, изобретающим приборы и вместе с тем раскрывающим закономерности природы.

Перед Галилеем стояла задача создать инструмент, демонстрирующий законы оптики и обнаруживающий законы движения небесных тел. Первая часть задачи не нашла решения — по крайней мере, в виде количественной диоптрики. Но вторая часть задачи была с блеском решена, когда Галилей направил зрительную трубу на звездное небо.

Сразу после открытий 1609—1610 гг. Галилей описал историю открытия телескопа в знаменитом «Звездном вестнике» («Sidereus Nuncius»). Мы приведем выдержку из этого описания, предупредив только о терминологии Галилея. В «Sidereus Nuncius» зрительная труба называется perspicilium (по-русски эдо чаще всего переводится словом «перспектива»). В работах, написанных по-итальянски, труба называется ochiale (очки, окуляр), а построенный Галилеем микроскоп уменьшительным — occhialino.

«Месяцев десять тому назад стало известно, что некий фламандец построил перспективу, при помощи которой видимые предметы, далеко расположенные от глаз, становятся отчетливо различимы, как будто бы они находятся вблизи. Сообщалось об опытах с этим удивительным прибором, одни их подтверждали, другие отрицали. Несколько дней спустя мне это подтвердил в письме из Парижа французский дворянин Якобо Бальдовере. Это и было причиной, по которой я обратился к изысканию оснований и сред для изобретения сходного инструмента. Вскоре после этого, опираясь на учение о преломлении, я постиг суть дела и сначала изготовил свинцовую трубу, на концах которой я поместил два оптических стекла, оба плоских с одной стороны, с другой стороны одно стекло выпуклосферическое, другое вогнутое. Поместив глаз у вогнутого стекла, я видел предметы достаточно большими и близкими, казавшимися в три раза ближе и в десять раз больше, чем при взгляде простым глазом. После этого я разработал более точную трубу, которая представляла предметы увеличенными больше чем в шестьдесят раз. Затем, не жалея ни труда и ни средств, я достиг того, что изготовил инструмент, настолько совершенный, что при взгляде через него предметы казались почти в тысячу раз крупнее и более чем в тридцать раз ближе, чем видимые естественным образом. Совсем излишне было бы перечисление того, насколько удобны такие инструменты как на суше, так и на море. Но оставив дела земные, я обратился к небесным» 4 .

Последняя фраза очень многозначительна. Она характеризует общую тенденцию творчества Галилея. Но все содержание отрывка подчеркивает и другое: обратившись к «небесным делам», Галилей захватил с собой все, что было получено при выполнении «земных дел». Более подробный рассказ был написан Галилеем впоследствии в его известном памфлете 1623 г. «Пробирные весы» («Saggiatore», — буквально «пробирщик золота», «человек, пользующийся пробирными весами для золота»; лучше всего было бы перевести «исследователь», «испытатель», но мы не будем нарушать установившуюся в нашей литературе традицию перевода этого названия).

«В какой мере участвовал я в открытии этого инструмента и могу ли я с основанием называть это участием, я давно уже написал в моем «Звездном вестнике», описывая, как в Венецию, где я тогда находился, дошло сообщение, что синьору графу Маврицию была представлена одним голландцем оптическая труба, в которую удаленные предметы были видны так отчетливо, как будто они были совсем близко, и сверх этого ничего не добавлялось. Узнав об этом, я вернулся в Падую, где тогда проживал, и начал размышлять над задачей. В первую же ночь после моего возвращения я ее решил, а на следующий день изготовил инструмент, о котором и сообщил в Венецию тем же самым друзьям, с которыми предшествующий день я рассуждал об этом предмете. Тотчас же я принялся за изготовление другого, более совершенного инструмента, который шесть дней спустя привез в Венецию» 5 .

Быстрота, с которой была изготовлена зрительная труба, объясняется наличием у Галилея собственной большой и, вероятно, хорошо оснащенной мастерской. Но вместе с тем здесь сказалось и подготовленное всем предыдущим развитием идей Галилея чрезвычайно яркое представление о значении зрительной трубы для «земных и небесных дел».

Далее Галилей рассказывает о впечатлении, которое произвела зрительная труба в Венеции, и переходит к опровержению замечаний иезуита Грасси, который отрицал заслуги Галилея в создании телескопа (он выпустил под именем Сарси памфлет, ответом на который и был «Saggiatore»). Галилей рассказывает:

«Но, может быть, кто-нибудь скажет, что немалую помощь в открытии и в решении какой-нибудь задачи оказывает возможность убедиться сначала каким-либо образом в правильности вывода и увериться в том, что не ищешь невозможного. Поэтому-де осведомленность и уверенность в том, что оптическая труба уже сделана, оказали мне такую помощь, без которой я ничего бы не нашел. Ответ на это не однозначен, и я скажу, что известие оказало мне помощь, пробудив во мне желание напрячь мысль, и что без него я, может быть, никогда не стал бы думать об этом, но я не верю, что известие такого рода могло как-либо иначе воздействовать на изобретение. Более того, я утверждаю, что решение подсказанной и определившейся задачи есть дело более трудное, чем решение задачи, о которой не думали и которая не упоминалась, ибо здесь громадную роль может играть случай, там же все есть результат рассуждения. Теперь мы достоверно знаем, что голландец, первый изобретатель телескопа, был простым мастером, изготовлявшим обыкновенные очки. Случайно, перебирая стекла разных сортов, он взглянул сразу через два стекла, одно выпуклое, другое вогнутое, находившиеся на разных расстояниях от глаза, и при этом увидел и наблюдал возникший эффект и таким образом открыл инструмент. Я же, движимый вышеупомянутым известием, нашел инструмент путем рассуждения.

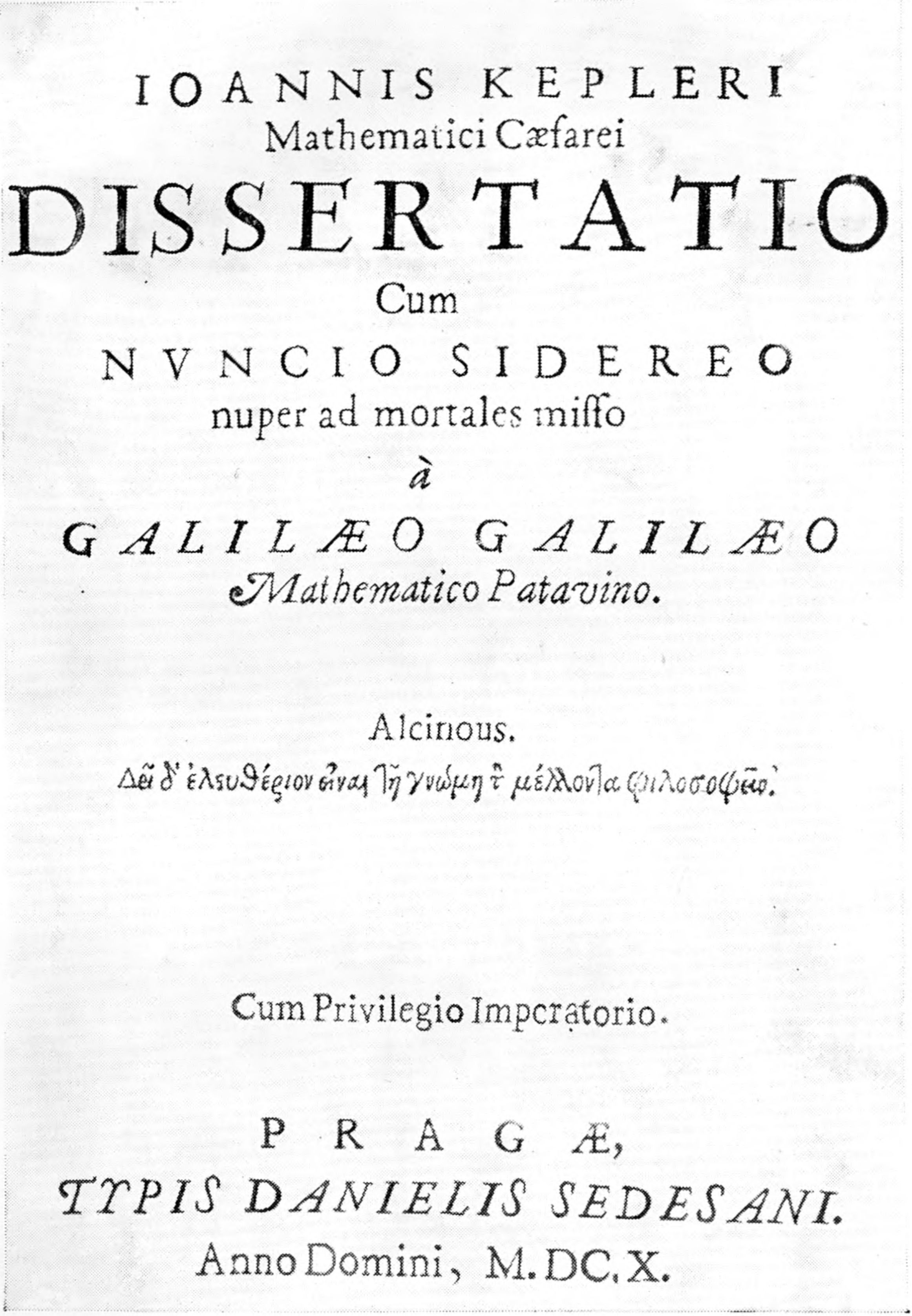

Титульный лист «Звездного вестника»

Рассуждал я следующим образом. Изделие это содержит одно или более чем одно стекло. Одного стекла недостаточно, потому что форма стекла может быть либо выпуклой, т. е. более толстой в середине, либо вогнутой, т. е. более тонкой в середине, либо ограниченной параллельными поверхностями, но плоское стекло совсем не изменяет видимых предметов, вогнутое их уменьшает, а выпуклое значительно их увеличивает, но представляет очень неотчетливыми и искаженными, поэтому для получения эффекта одного стекла недостаточно. Перейдя затем к двум стеклам и зная, что стекло с параллельными поверхностями, как было сказано, ничего не изменяет, я заключил, что сочетание его с каким-нибудь из двух остальных не даст эффекта. Поэтому мне оставалось испытать, что получится из соединения двух остальных, т. е. выпуклого и вогнутого, и здесь я обнаружил то, к чему стремился, и на пути этого открытия мне не принесло никакой помощи то обстоятельство, что подтверждение результата мне уже было известно. А если Сарси или кто-либо иной полагают, что уверенность в результате весьма облегчает поиски способа осуществления эффекта, пусть прочтут истории о том, как Архит изобрел летающего голубя, а Архимед — зеркало, воспламеняющее на огромном расстоянии, и другие удивительные машины» 6 .

Фраза Галилея о «соединении двух остальных» (т. е. двояковогнутого и двояковыпуклого стекол, помимо не дающего эффекта плоского) указывает на отмеченную выше тенденцию решения задачи в возможно более общем виде.

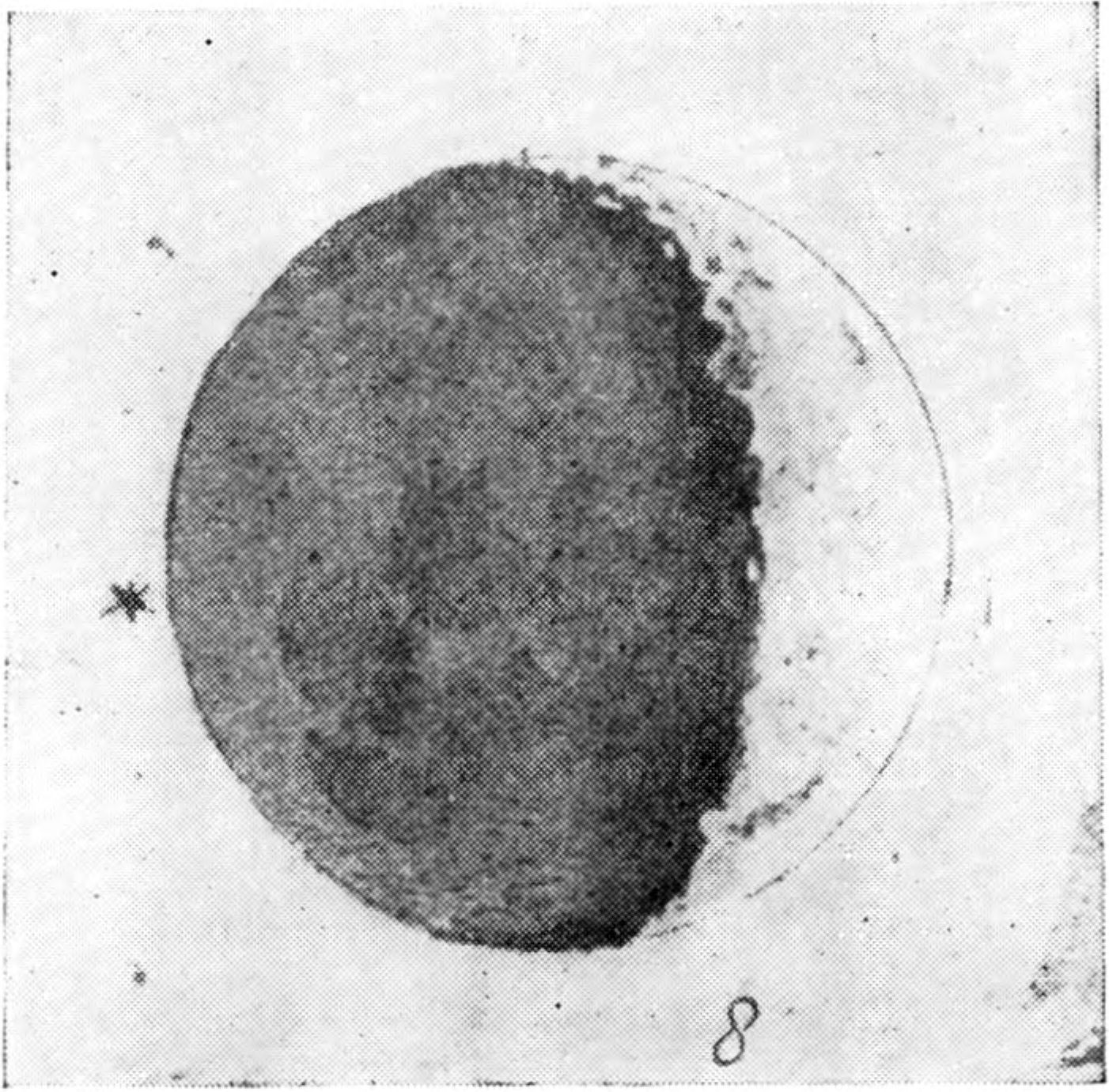

И вот в ночь на 7 января 1610 г. Галилей направляет свою зрительную трубу на звездное небо. Он увидел лунный пейзаж. Эстетические чувства Галилея могли быть затронуты зрелищем кратеров и холмов, тени которых медленно растут и сокращаются. Но не этот таинственный ландшафт поражает Галилея. Сознанием, давно уже тянувшимся к физическому обоснованию гелиоцентризма, овладевает мысль: Луна похожа на Землю. Сейчас мы обращаем внимание на отличие поверхности Луны от земной — идея их физического родства стала тривиальной. Но для Галилея холмы и хребты на Луне были видимым (и доступным повторным наблюдениям) опровержением аристотелева противопоставления небесных тел и Земли.

Галилей увидел, что сплошное свечение неба — Млечный Путь — распалось на дискретные светящиеся тела — невидимые простым глазом звезды. И, наконец, Галилей увидел возле Юпитера совсем маленькие звезды, которые на следующую ночь сместились относительно планеты. Глубоко кинетическое восприятие природы определило разгадку этого явления: Галилей понял, что перед ним спутники Юпитера, периодически обращающиеся вокруг планеты. Такая система была в глазах Галилея универсальной моделью мироздания. Она противоречила не только космогонии Аристотеля, но и всем некинетическим интерпретациям коперниковой системы от феноменологически-условной до кеплеровых идей статической гармонии рациональных соизмеримых чисел. Отныне только движение, только кинетическая гармония мира может претендовать на роль физической интерпретации идей Коперника.

Спутники Юпитера обещали и практический эффект. Вероятно, уже при первом обнаружении их у Галилея мелькнула мысль: с помощью наблюдения движения спутников Юпитера можно определить географическое положение корабля. Нужно представить себе, какой важной была эта задача для всех европейских государств, ступивших на путь заморской торговли и военных конфликтов на море. В 1604 г. Филипп II назначил премию в 100 тысяч талеров, а в 1606 г. правительство Голландии обещало 100 тысяч гульденов за решение задачи об определении долгот.

Страница рукописи «Звездного вестника»

Забегая вперед, заметим, что использование указанных наблюдений для пространственной ориентации на море было предметом размышлений Галилея во все последующие годы — одной из тех основных жизненных задач, во имя которых он хотел покинуть Падую. Галилей вел переговоры об использовании своих открытий для определения долгот даже после процесса. Уже узником инквизиции он хотел, чтобы одно из европейских государств (переговоры велись с Испанией, Францией и, наконец, с Голландией) воспользовалось предложенным им методом. Однако практическое применение таблиц движения спутников Юпитера началось только в XVIII в.

Сразу же после открытия спутников Юпитера Галилей писал Белизарио Винта:

«Но наибольшим из всех чудес представляется то, что я открыл четыре новые планеты, и наблюдал свойственные им их собственные движения и различия в их движениях относительно друг друга и относительно движений других звезд. Эти новые планеты движутся вокруг другой очень большой звезды таким же образом, как Венера и Меркурий и, возможно, другие известные планеты движутся вокруг Солнца. Как только будет напечатан мой трактат, который, в форме сообщения, я разошлю всем философам и математикам, я направлю копию великому герцогу вместе с замечательным телескопом, который дает возможность убедиться в истинности сообщения» 7 .

Характерно, что уже в этом письме, рассчитанном на герцога Козимо и флорентийский двор, Галилей прежде всего указывает на спутников Юпитера как на аналог солнечной системы. Характерна и фигура умолчания по отношению к Земле («. и, возможно, другие известные планеты»). Аналогия между движением спутников и движением планет вокруг Солнца могла бы завести Галилея очень далеко. Если вращение происходит не вокруг естественного центра мира, а вокруг движущегося тела, не связанного с каким-либо местом в статической схеме естественных мест, то напрашивается вывод об однородном, лишенном центра бесконечном пространстве. Мы увидим позже, в главе о «Диалоге», почему Галилей не был склонен идти по этому пути.

Галилей хотел назвать открытые им спутники Юпитера «Космейскими звездами» в честь великого герцога Козимо Медичи — своего Падуанского ученика, которого он, помимо неизбежной придворной лести и верноподданнических излияний, действительно любил. Но звезд было четыре, и Галилей, по совету Винты, дал им в честь Козимо и трех его братьев фамильное имя тосканских герцогов. Звезды были названы Медицейскими.

После первых, январских наблюдений Галилей очень быстро пишет сравнительно краткий деловой отчет. Это и есть «Sidereus Nuncius». Он рассчитан на ученых и написан по-латыни. Рассказ для широкого круга — впереди, после дальнейших астрономических наблюдений и, как, по-видимому, уверен Галилей, — дальнейших открытий.

В марте 1610 г. книга была опубликована. Она называется:

«Звездный вестник, возвещающий великие и очень удивительные зрелища и предлагающий на рассмотрение каждому, в особенности же философам и астрономам, Галилео Галилеем, Флорентийским патрицием, Государственным математиком Падуанской гимназии, наблюденные через подзорную трубу, недавно им изобретенную, на поверхности Луны, бесчисленных неподвижных звездах, Млечном Пути, туманных звездах и, прежде всего, на четырех планетах, вращающихся вокруг звезды Юпитера на неодинаковых расстояниях с неравными периодами и с удивительной быстротой; их, не известных до настоящего дня ни одному человеку, автор недавно первый открыл и решил именовать их Медицейскими звездами, — в Венеции, у Фомы Бальони, 1610, с разрешения властей и с привилегией».

В разделе, посвященном Луне, Галилей подчеркивает основной вывод: сходство Луны и Земли опровергает традиционную перипатетическую концепцию.

«Из наблюдений, неоднократно повторенных, мы пришли к тому заключению, что поверхность Луны не гладкая и не ровная и не в совершенстве сферическая, как полагал в отношении ее великий легион философов (magna philosophorum cohors), а, напротив того, неровная, шероховатая, испещренная углублениями и возвышенностями, наподобие поверхности Земли» 8 .

Далее, Галилей хочет определить высоту лунных гор по длинам их теней. Наибольшая высота получилась у него равной 4 итальянским милям, т. е. почти такая же (немного меньше), как современные данные.

В «Sidereus Nuncius» Галилей, вслед за Леонардо да Винчи, указывает причину так называемого пепельного света Луны — свечения ее теневой части. В этом также проявляется физическое сходство Земли и Луны. Земля похожа на Луну. Земля также отражает солнечные лучи и освещает обращенную к ней сторону своего спутника.

«Когда Луна находится на стороне Солнца, к ней обращено почти полностью то полушарие Земли, которое ярко освещено его лучами, и на Луне воспринимается отраженный Землею свет, поэтому нижнее (т. е. обращенное к Земле) полушарие Луны, хотя и лишенное солнечного света, светится весьма значительным свечением» 9 .

Следующий раздел посвящен звездам. Они отличаются от планет, так как последние при наблюдении с помощью зрительной трубы представляются дисками, а неподвижные звезды — светящимися точками. Затем речь идет о Млечном Пути.

«Я обратился, — пишет Галилей, — к наблюдению сущности или вещества Млечного Пути, и с помощью телескопа оказалось возможным сделать ее настолько доступной нашему зрению, что все споры, в течение веков мучившие философов, умолкли сами собой благодаря наглядности и очевидности, которые и меня самого освобождают от многословного диспута. В самом деле, Млечный Путь представляет собой не что иное, как скопление бессчетного множества звезд, как бы расположенных в кучах; в какую бы область ни направить телескоп, сейчас же становится видимым огромное число звезд, из которых весьма многие достаточно ярки и вполне ясно различимы, количество же звезд более слабых не допускает вообще никакого подсчета» 10 .

Следующий сюжет — Медицейские звезды. Галилей рассказывает (кроме изложения в «Sidereus Nuncius», сохранился дневник с записями Галилея), как 7 января 1610 г. он заметил три звездочки вблизи диска Юпитера. Он счел их неподвижными звездами, так как они казались светлыми точками. Но на следующую ночь звездочки сместились по отношению к Юпитеру в западном направлении. Если они неподвижны, то такое смещение можно было объяснить смещением Юпитера к востоку. Но Юпитер в это время движется прямым движением на запад относительно неподвижных звезд. На третью ночь одна из звездочек исчезла. Галилей думал, что Юпитер яри своем прямом движении прошел между звездочкой и Землей. Но это объяснение сопровождается в дневнике наблюдений добавлением «насколько можно думать». По-видимому, следующий день, 11 января 1610 г. был посвящен сомнениям, а вечером этого дня Галилей убедился (как сказано в «Sidereus Nuncius», «переходя от ощущения загадки к чувству восхищения»), что видимое смещение трех звездочек объясняется их обращением вокруг Юпитера.

Еще через два дня, 13 января, Галилей обнаруживает существование четвертого спутника Юпитера. После изложения схемы движения всех четырех Медицейских звезд Галилей упоминает о системе Коперника и разъясняет, что существование спутников — Медицейских звезд у Юпитера и Лупы у Земли — не противоречит этой системе.

Уже после выхода «Sidereus Nuncius», в июле 1610 г., Галилей впервые упоминает (в письме к Белизарио Винта) о наблюдении Сатурна с помощью телескопа 11 . В ноябре того же года Галилей пишет Джулиано Медичи о двух звездах, не отходящих от диска Сатурна («старика»): «Я нашел целый двор у Юпитера и двух прислужников у старика [Сатурна], они его поддерживают в шествии и никогда не отскакивают от его боков» 12 .

Через два года Галилей увидел, что звездочки возле диска Сатурна исчезли. Он не мог объяснить это явление, оно оставалось неразгаданным до 1655 г., когда Гюйгенс установил, что звездочки по сторонам диска Сатурна — это кольцо, которое перестает быть видимым, когда оно повернуто ребром к Земле.

В декабре 1610 г. Галилей сообщил Джулиано Медичи об открытии фаз Венеры. В письме говорится:

«Я посылаю Вам шифрованное сообщение о еще одном моем новом необычном наблюдении, которое приводит к разрешению важнейших споров в астрономии и которое содержит решающий аргумент в пользу пифагорейской и коперниканской системы» 13 .

Рисунки из «звездного вестника», изображающие фазы Венеры

Впоследствии, в 1613 г., Галилей столь же решительно говорил о фазах Венеры как о непререкаемом аргументе в пользу гелиоцентризма.

«Эти явления — фазы Венеры — не оставляют места для какого-либо сомнения в том, как происходит обращение Венеры; мы с абсолютной неизбежностью приходим к выводу, соответствующему положениям пифагорейцев и Коперника, что она обращается вокруг Солнца, подобно тому, как вокруг него же как центра обращаются и прочие планеты» 14 .

Еще до открытия фаз Венеры Галилей и его друзья предполагали, что из системы Коперника вытекает существование фаз и наблюдения их станут решающим доказательством идей Коперника 15 .

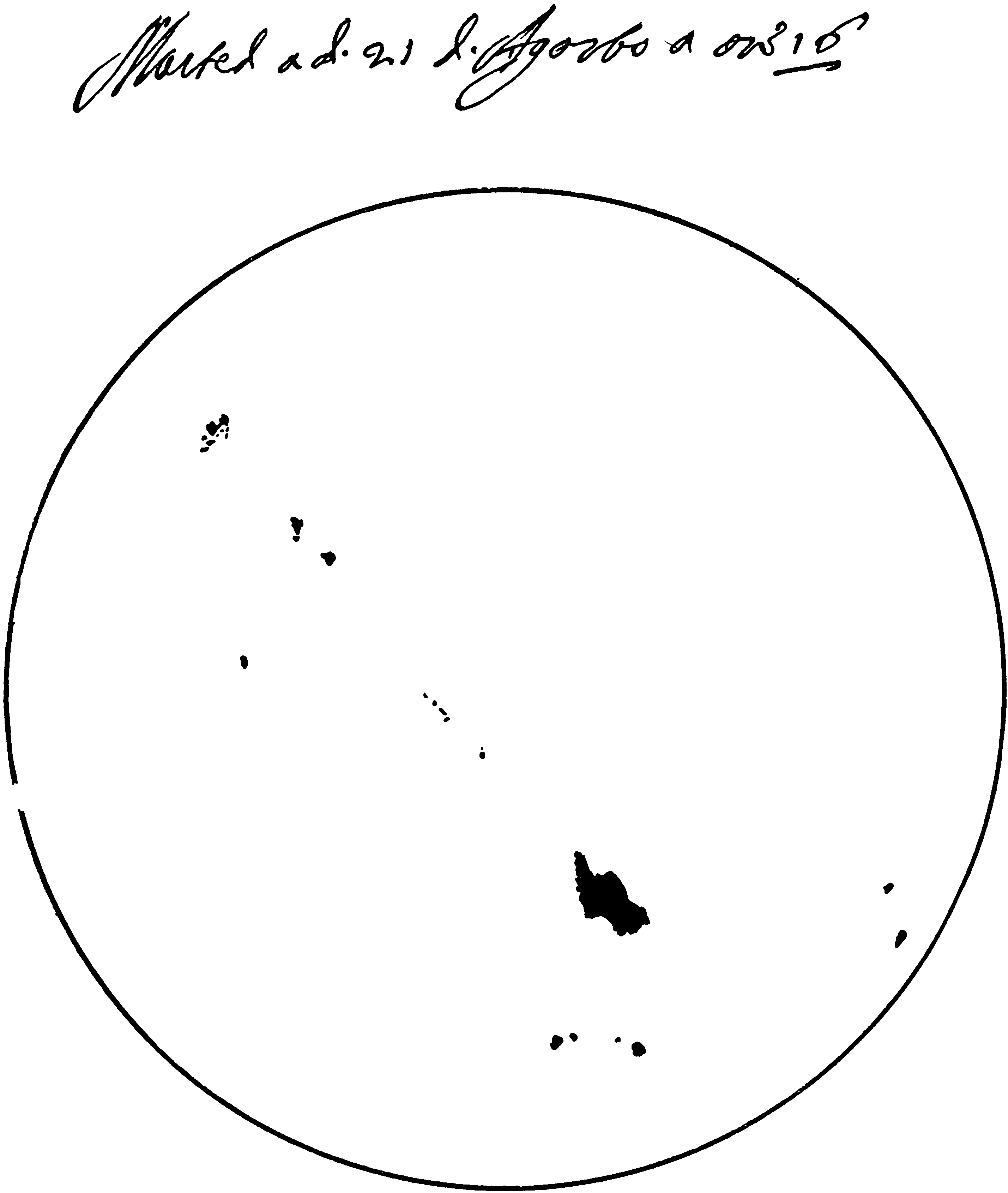

История открытия солнечных пятен является более сложной и по своей хронологической канве и по более существенной, историко-логической стороне. Полемика Галилея с иезуитом Шейнером о приоритете в открытии солнечных пятен явилась поводом для опубликования некоторых памфлетов Галилея и интересна как иллюстрация общественного резонанса открытий 1610—1613 гг.

Галилей писал в «Диалоге», что он открыл солнечные пятна в 1610 г. в Падуе 16 . В марте — июне 1611 г. Галилей демонстрировал солнечные пятна в Риме; в печати сообщение о них появилось через год, в предисловии к работе «О плавающих телах». Однако в январе 1612 г. вышла из печати анонимная работа — письма к Марку Вельзеру, где говорилось, что автор наблюдал солнечные пятна в марте 1611 г. Автором был иезуит натер Шейнер. Вельзер — друг и постоянный корреспондент Галилея — переслал ему книжку Шейнера. Ответ Галилея — «Описания и доказательства, относящиеся к солнечным пятнам» («Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari») был опубликован в Риме в 1613 г. Началась на первых порах довольно спокойная, а потом крайне ожесточенная полемика о приоритете. От полемики Шейнер перешел к доносам и интригам. Он был одним из самых непосредственных виновников серии исходивших от ордена иезуитов нападок на Галилея, приведших к трагическому финалу — процессу 1633 г.

Шейнер думал, что пятна на Солнце свидетельствуют о прохождении между Солнцем и наблюдателем посторонних тел. Таким образом явление «спасалось», не затрагивая фундаментальной перипатетической догмы совершенства Солнца. Напротив, Галилей считал пятна образованиями на поверхности Солнца или в его атмосфере. Галилей думал, что пятна являются доказательством гелиоцентризма. Это предположение неправильно. Но нас интересует сама по себе верная мысль о существовании прямых эмпирических доказательств объективной истины — системы Коперника.

Вообще страницы работ Галилея, посвященные солнечным пятнам, очень характерны для его творчества. Четкое устранение проблемы физической природы образований, вызывающих пятна (без тени какого-либо принципиального агностического феноменологизма), глубокое убеждение в их объективной принадлежности самому Солнцу, точный и вполне правильный вывод о вращении Солнца вокруг его оси — все это еще раз демонстрирует единство рационалистического «геометрического духа» и эмпирической зоркости.

После «Sidereus Nuncius» Галилей хотел написать более популярное и пространное изложение своих открытий. Но поток новых и новых наблюдений подхватил его. Обнаружение того, что оказалось кольцом Сатурна, открытие фаз Венеры и, наконец, позже — пятен на Солнце вызывали каждый раз напряженную полемику и переписку, которые Галилей с трудом успевал вести — все его силы уходили на ночные наблюдения звездного неба. Поэтому распространение сведений о Медицейских звездах, лунном пейзаже, Млечном Пути, т. е. содержания «Sidereus Nuncius», велось главным образом через переписку. В итальянских городах, а также в Праге при дворе императора Рудольфа II и в некоторых других столицах Европы у Галилея были как бы эмиссары новой астрономии — люди, которым он сообщал из Падуи, а затем из Флоренции о своих открытиях. В Праге находился посол Тосканы, уже упоминавшийся Джулиано Медичи. Он систематически сообщал императорскому двору (и, в частности, Кеплеру, который был тогда придворным математиком) новости о работах Галилея. Для германских княжеств подобную роль выполнял аугсбургский бургомистр, также упоминавшийся Марк Вельзер, в Риме — художник Чиголи, в Венеции остался Паоло Сарпи, самый блестящий и известный из старых друзей и сторонников Галилея. Кроме того, Бенедетто Кастелли, все время переезжавший из одного города Италии в другой, энергично пропагандировал повсюду содержание труда Галилея.

Рисунок из трактата о солнечных пятнах

В первые же дни после появления «Sidereus Nuncius» и широкие круги, и придворная гуманистическая среда, и сами монархи и прелаты, — все были чрезвычайно заинтересованы. «Sidereus Nuncius» привлекал такое же внимание, как и телескоп, к которому стремились поскорее приникнуть, чтобы увидеть новое небо. По поводу телескопа Маттео Ботти писал Галилею, что Мария Медичи, получив его, не стала ждать установки трубы и, опустившись на колени, поторопилась взглянуть на пейзаж Луны 17 . Экземпляры «Sidereus Nuncius» встречали аналогичный прием. Один из друзей Галилея — адвокат Алессандро Сертики писал ему, что, получив посылку, обрадовался, подумав, что Галилей прислал ему телескоп, но увидев, что в ящике лежит экземпляр «Sidereus Nuncius», не был разочарован и сразу же начал вслух читать книгу находившимся у него друзьям 18 . Переписка Галилея за 1610—1611 гг. в некоторой степени позволяет представить себе атмосферу интереса к работам личности Галилея. В Париже хотели, чтобы Галилей назвал новую звезду (в том, что он ее вскоре откроет, не сомневался никто) именем Генриха IV. Один из французских сановников писал Галилею:

«Вторая и наиболее убедительная просьба состоит в том, что, когда Вы откроете какую-либо другую прекрасную звезду, назовите ее именем великой звезды Франции, самой блестящей на всей земле и, если Вы согласны, лучше именем Генрих без добавления Бурбон. Сделав это, Вы совершите правильный, справедливый и необходимый поступок, и Вы достигнете славы, а также прочного богатства для себя и для своей семьи. В этом я могу Вас заверить своей честью. Поэтому прошу Вас открыть возможно скорей какое-либо небесное тело, которому могло бы быть дано имя его величества. Сведения об этом сообщите письмом через синьора Ванлемена, чтобы мы могли сразу же высказать свое мнение, и могу Вас заверить, как если бы его величество сам говорил с Вами, что это принесет Вам нескончаемое удовлетворение и счастье» 19 .

Это письмо было написано 20 апреля 1610 г., т. е. незадолго до убийства Генриха IV, а Галилей получил его через неделю после убийства — 14 мая 1610 г.

В Праге император Рудольф II также интересовался Медицейскими звездами. Он поручил Кеплеру изучить содержание «Sidereus Nuncius». Вскоре появилась работа Кеплера «Рассуждение о звездном вестнике» («Dissertatio cum Nuncio Sidereo») 20 . Она позволяет провести некоторые параллели.

Титульный лист «Диссертации» Кеплера

Кеплер по своим позитивным результатам — законам движения планет на эллиптических орбитах — ближе к классической количественной картине мира, чем Галилей. Но по грузу средневековых понятий, по изобилию некаузальных конструкций, основанных на аналогиях, он дальше от Ньютона, чем Галилей. Земля — юдоль голода (fames) и нищеты (miseria), потому что числовые параметры ее орбиты соответствуют нотам fa и mi (начальным буквам этих слов), — такая мысль появилась у Кеплера, но никогда аналогичная мысль не могла появиться у Галилея, разве что в самых первых редакциях юношеского «De motu».

Особенности изложения научных трудов соответствуют не столько результатам, сколько стилю научного творчества. У Кеплера было совсем иное, чем у Галилея, соотношение между эрудицией и непосредственными импульсами окружающей жизни. Даже эмпирическая основа кеплеровых законов была ближе к эрудиции, она, наряду с результатами наблюдений Тихо Браге, включала множество предшествовавших наблюдений, «спасенных» схемами эпициклов и деферентов и приводивших к идее неравномерного движения планет. Галилей игнорировал все, что писали, и все, что знали о неравномерности движения небесных тел. Кеплер не пользовался телескопом, в то время как Галилей использовал его для наблюдений, приводивших к новым кинетическим схемам.

Что сделал Кеплер в «Dissertatio cum Nuncio Sidereo»? Он целиком поверил Галилею и дополнил его мысли большим числом литературных ссылок в духе лучших традиций гуманизма. И все это — на самой цветистой латыни, также в духе позднего гуманизма.

Галилей не мог увидеть, что старые меха содержат новое вино. Он не видел того, что шло дальше, чем основная идея его астрономии, — гармония равномерных движений. Всякого рода взаимодействия небесных тел (например, притяжения земных тел к Луне) казались ему произвольными измышлениями такого же типа, как подлинно произвольные построения Кеплера и чуждый новой науке туманный стиль его произведений. В «Диалоге» говорится о кеплеровых взглядах на природу приливов.

«Среди великих людей, рассуждавших об этом поразительном явлении природы, более других удивляет меня Кеплер, который, обладая умом свободным и острым и будучи хорошо знаком с движениями, приписываемыми Земле, допускал особую власть Луны над водой, сокровенные свойства и тому подобные ребячества» 21 .

На склоне лет, в письме к Фульгенцио Миканцио, Галилей говорит:

«Я всегда ценил Кеплера за свободный (пожалуй, даже слишком) и острый ум, но мой метод мышления решительно отличен от его, и это имеет место в наших работах об общих предметах. Только в отношении движений небесных тел мы иногда сближались в некоторых схожих, хотя и немногих концепциях, отличающихся общностью оценки отдельных явлений, но это нельзя обнаружить и в одном проценте моих мыслей» 22 .

В 1610—1611 гг., после «Dissertatio cum Nuncio Sidereo», Галилей ощущал не эти расхождения, а мощную дружескую поддержку великого пражского астронома. Эта поддержка была необходимой. Наряду с признанием и славой, «Sidereus Nuncius» вызвал открытые выступления против Галилея. Они подробно описаны в книге Вольвиля 23 , и некоторые памфлеты, направленные против «Sidereus Nuncius», помещены в национальном издании Галилея 24 . Интересно сопоставить содержание и судьбы этих памфлетов. Они чрезвычайно многословны, разбиты по традиции на должное число разделов и содержат главным образом аргументы, основанные на аналогиях, ссылки на авторитеты, очень беспомощные астрономические схемы и многочисленные намеки — иногда прямые указания — на некатолический смысл идей Галилея. Их печатали, с ними много и напряженно спорили, с авторами беседовали столпы церкви, в том числе Беллармино, о них писал Кеплер. Вообще, все эти выступления выглядели тогда вполне серьезно.

Галилей понимал, чем дальше, тем яснее, что логическая и эмпирическая убедительность истины самой по себе недостаточна для ее победы. Когда за наукой признали однозначную убедительность, ее представители перестали понимать импульсы, двигавшие Галилея на все новые письма-циркуляры, поездки, беседы с кардиналами, гер-цогами и их придворными. Этого не понял бы пи Спиноза, ни Ньютон, а Эйнштейн писал о Галилее:

«Что касается Галилея, я представлял себе его иным. Нельзя сомневаться в том, что он страстно добивался истины — больше, чем кто-либо иной. Но трудно поверить, что зрелый человек видит смысл в воссоединении найденной истины с мыслями поверхностной толпы, запутавшейся в мелочных интересах. Неужели такая задача была для него важной настолько, чтобы отдать ей последние годы жизни. Оп без особой нужды отправляется в Рим, чтобы драться там с духовенством и политиканами. Такая картина не отвечает моему представлению о внутренней независимости старого Галилея. Не могу себе представить, чтобы я, например, предпринял бы нечто подобное, чтобы отстаивать теорию относительности. Я бы подумал: истина куда сильнее меня, и мне бы показалось смешным донкихотством защищать ее мечом, оседлав Росинанта. » 25 .

И, тем не менее, Галилей был достаточно близок к корифеям классической науки — от Ньютона до Эйнштейна, чтобы в какой-то мере рассчитывать на универсальную и абсолютную убедительность своих идей, однозначно выведенных из незыблемых принципов и однозначно подтвержденных наблюдением. Он пропагандировал новую астрономию, приводил все новые логико-геометрические и эмпирические аргументы, он не замыкался в сознании абсолютной убедительности своих концепций, но он думал, что эти концепции могут стать убедительными для всех.

Опять-таки здесь нужно оговориться. Галилей знал, что его поймут новые круги. К ним он обращался всем своим творчеством, языком, стилем, содержанием своих книг. Но он сверх того верил, что пана, кардиналы и герцоги, привлеченные логической безупречностью, эмпирической обоснованностью и практической применимостью новой науки, станут на ее защиту. В 1610—1611 гг. многое подтверждало такую надежду. Ведь даже основной научный бастион иезуитов — Римская иезуитская коллегия — и вообще римские иезуитские круги, если не испытывали, то по крайней мере демонстрировали расположение к признанному множеством прелатов автору «Sidereus Nuncius». Но все же мирное, возмущенное лишь несколькими жалкими памфлетами, признание новой астрономии было иллюзией. Не прошло и пяти лет, как Галилей понял это.

Примечания

1. Мы ограничимся указанием на несколько работ из обширной литературы, посвященной истории оптики XVII в. и оптическим работам и идеям Галилея: Vasco Ronchi. Histoire de la lumiere. Paris, 1955; Il cannoceiale di Galilea e la scienzza del 1600. Torino, 1957; Evolution of the Concept of Light in Natural Philosophy (X th International Congress History of Science, Ithaca — Philadelphia), 1962; Influence de développement de l’Optique du XVII e siècle sur la Science et la Philosophie en général (Colloque International «Le soleil à la Renaissance», Bruxelles, 1963); С.И. Вавилов. Галилей в истории оптики. В сб. «Галилео Галилей», М., 1943.

2. С.И. Вавилов, указ& работа, стр. 34 (дальше — сб. «Галилей» с номером страницы).

3. Сошлемся на последнюю из известных нам работ — доклад В. Ронки на Брюссельском коллоквиуме (см. примечание 1).

4. Ed. Naz., III, part I, 60—61.

5. Ed. Naz., VI, 257—258.

6. Ed. Naz., VI, 258—260.

7. Ed. Naz., X, 280—281.

8. Ed. Naz., III, parte I, 62.

9. Ed. Naz., III, parte I, 74.

10. Ed. Naz., III, parte 1, 78.

15. См., например, письмо Кастелли к Галилею от 5 декабря 1610 г. — до того, как он узнал об открытии фаз Венеры. (Ed. Naz., X, 480.)

16. Ed. Naz., VII, 372. (Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой. Пер. А.И. Долгова. М.—Л., 1948, стр. 250.)

18. Ed. Naz., X, 305—306.

20. Ed. Naz., III, parte I, 97—126.

21. Ed. Naz., VII, 486 («Диалог», стр. 326).

Источник