Как Солнце движется по орбите Млечного Пути

Во все времена вопрос о том, как устроена наша Галактика, был одним из самых актуальных. Все мы знаем о том, что наша Солнечная система состоит из восьми планет, которые двигаются по орбите вокруг Солнца. Но в этой статье вы сможете также узнать, как двигается само Солнце. Для начала давайте разберем принцип движения планет.

Почему планеты движутся вокруг Солнца?

Сказать, что планеты вращаются вокруг Солнца, это просто еще один из способов озвучить, что они находятся на орбите вокруг Солнца. Двигаясь вокруг Солнца по орбите, планета похожа на Луну или спутник НАСА, вращающийся вокруг Земли. Давайте подумаем о том, почему планета вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг планеты. Легкий объект вращается вокруг более тяжелого, поэтому любая планета — это небесное тело, движущееся вокруг Солнца, так как эта звезда, безусловно, является самым тяжелым объектом в нашей Солнечной системе. Солнце в 1000 раз тяжелее, чем самая большая планета Юпитер, более чем в 300000 раз тяжелее Земли. По такому же принципу Луна и спутники двигаются вокруг Земли.

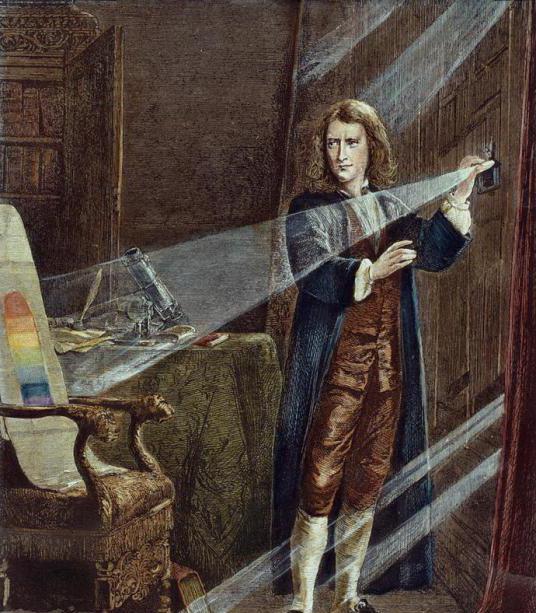

Исаак Ньютон

Но и теперь у нас все еще остается вопрос, почему что-то вращается вокруг чего-то другого. Причины сложны, но первое толковое объяснение дал один из величайших ученых, когда-либо существовавших. Это был Исаак Ньютон, который жил в Англии около 300 лет назад. Ньютон приобрел известность еще при жизни; многие восхищались его ответами на самые сложные и увлекательные научные вопросы того времени.

Ньютон понял, что причина, по которой планеты вращаются вокруг Солнца, связана с тем, почему объекты падают на Землю, когда мы их бросаем. Гравитация Солнца притягивает планеты так же, как гравитация Земли сбрасывает все, что не удерживается какой-либо другой силой, и удерживает нас с вами на земле. Тяжелые объекты притягивают сильнее, чем легкие, поэтому будучи самым тяжелым в нашей солнечной системе, Солнце оказывает самое мощное гравитационное притяжение.

Принцип постоянного движения планет

Теперь возникает следующий вопрос: если Солнце притягивает планеты, почему бы им просто не упасть и не сгореть? В дополнение к падению к Солнцу планеты движутся еще и в стороны. Это так же, как если бы у вас был вес на конце струны. Если вы поворачиваете его, вы постоянно притягиваете его к своей руке. Так и гравитация Солнца притягивает планету, но движение в сторону удерживает шар, вращающийся вокруг. Без этого бокового движения оно упало бы к центру; и без тяги к центру он полетел бы по прямой линии, что, конечно же, именно то, что произойдет, если вы отпустите струну.

Как двигается Солнце?

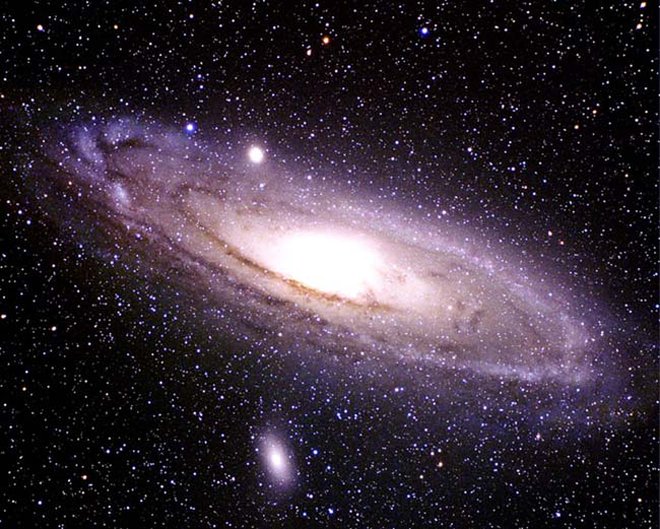

Наша Галактика вращается вокруг ее центра, который называется Млечным Путем. По вычислениям ученых, скоростью движения Солнца по орбите составляет около 828000 км/ч. Но даже при такой высокой скорости один проход вокруг Млечного Пути будет составлять 228 млн лет!

Млечный Путь — это спиральная Галактика. Ученые считают, что в его состав входят 4 рукава. Солнце (и, конечно же, остальная часть нашей солнечной системы) расположено недалеко от рукава Ориона, между Персеем и Стрельцом. Солнце движется по орбите на расстоянии около 30000 км от Млечного Пути.

Интересно отметить, что недавние исследования астрономов дают возможность предположить, что Млечный Путь на самом деле является спиральной Галактикой с перемычкой, а не просто спиральной Галактикой.

Как двигаются Солнце и наша Галактика вокруг млечного пути?

- Солнце вращает Землю каждые 24 часа. Само Солнце же вращается, но не с одинаковой скоростью по всей его поверхности. Движения солнечных пятен показывают, что Солнце вращается один раз каждые 27 дней на своем экваторе, но при этом только один раз в 31 день на его полюсах.

- Как уже говорилось, все звезды в Галактике вращаются вокруг Галактического центра, но не с одинаковым периодом. Звезды в центре имеют более короткий период, чем те, которые находятся дальше. Солнце находится во внешней части Галактики. Основываясь на показаниях расстояния и скорости, период прохода Солнечной системы вокруг Млечного Пути называется космическим годом. За 5 миллиардов лет жизни Солнце вращалось вокруг Галактики более 20 раз.

- Солнце движется вверх и вниз во время своего галактического вращения как карусель.

- Млечный Путь и Андромеда находятся в Местной группе. Вся Местная группа движется к скоплению Девы. Это заключение было предложено Лопесом Луисом.

В древние времена все представления о сущности Галактики были основаны на философии, поиске и представлении того, как части соединяются вместе. Используя такой подход, именно Аристотель выдвинул предположение, что все планеты вращаются вокруг совершенных кругов, а звезды заключены в совершенную сферу, охватывающую планету Земля. Формальные представления о принципе притяжения частиц, начиная с атомов, дали возможность понять человеку, что познание границ или же безграничности Галактики является одним из самых насущных вопросов человечества. Это дало огромный толчок в изучении устройства космического пространства.

Источник

Скорость движения Земли, Солнца и Млечного пути. Куда они стремятся?

Земле требуется в среднем 23 часа 56 минут и 4,091 секунд (звёздные сутки), чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. Скорость вращения планеты с запада на восток составляет примерно 15° в час (1° в 4 минуты, 15′ в минуту). Продолжительность одного оборота Земли увеличивалась за последние 2000 лет в среднем на 0,0023 секунды в столетие (по наблюдениям за последние 250 лет это увеличение меньше — около 0,0014 секунды за 100 лет) . Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите на расстоянии около 150 млн км со средней скоростью 29,765 км/с. Скорость колеблется от 30,27 км/с (в перигелии) до 29,27 км/с (в афелии). Двигаясь по орбите, Земля совершает полный оборот за 365,2564 средних солнечных суток (один звёздный год).

Движение Солнечной системы

Солнечная система обращается вокруг галактического центра по почти круговой орбите со скоростью около 254 км/с и совершает полный оборот примерно за 230 млн лет. Этот промежуток времени называется галактическим годом . Солнечный апекс (направление пути Солнца через межзвёздное пространство), расположен в созвездии Геркулеса в направлении текущего положения яркой звезды Вега. Точную скорость Солнца вокруг центра Галактики определить невозможно, ведь центр Галактики скрыт от нас за плотными облаками межзвездной пыли. Однако все новые и новые открытия в этой области все уменьшают расчетную скорость нашего солнца.

Помимо кругового движения по орбите, Солнечная система совершает вертикальные колебания относительно галактической плоскости, пересекая её каждые 30—35 млн лет и оказываясь то в северном, то в южном галактическом полушарии.

Но, кроме того, скорость движения Солнечной системы в галактике принято рассматривать также и относительно других систем отсчета:

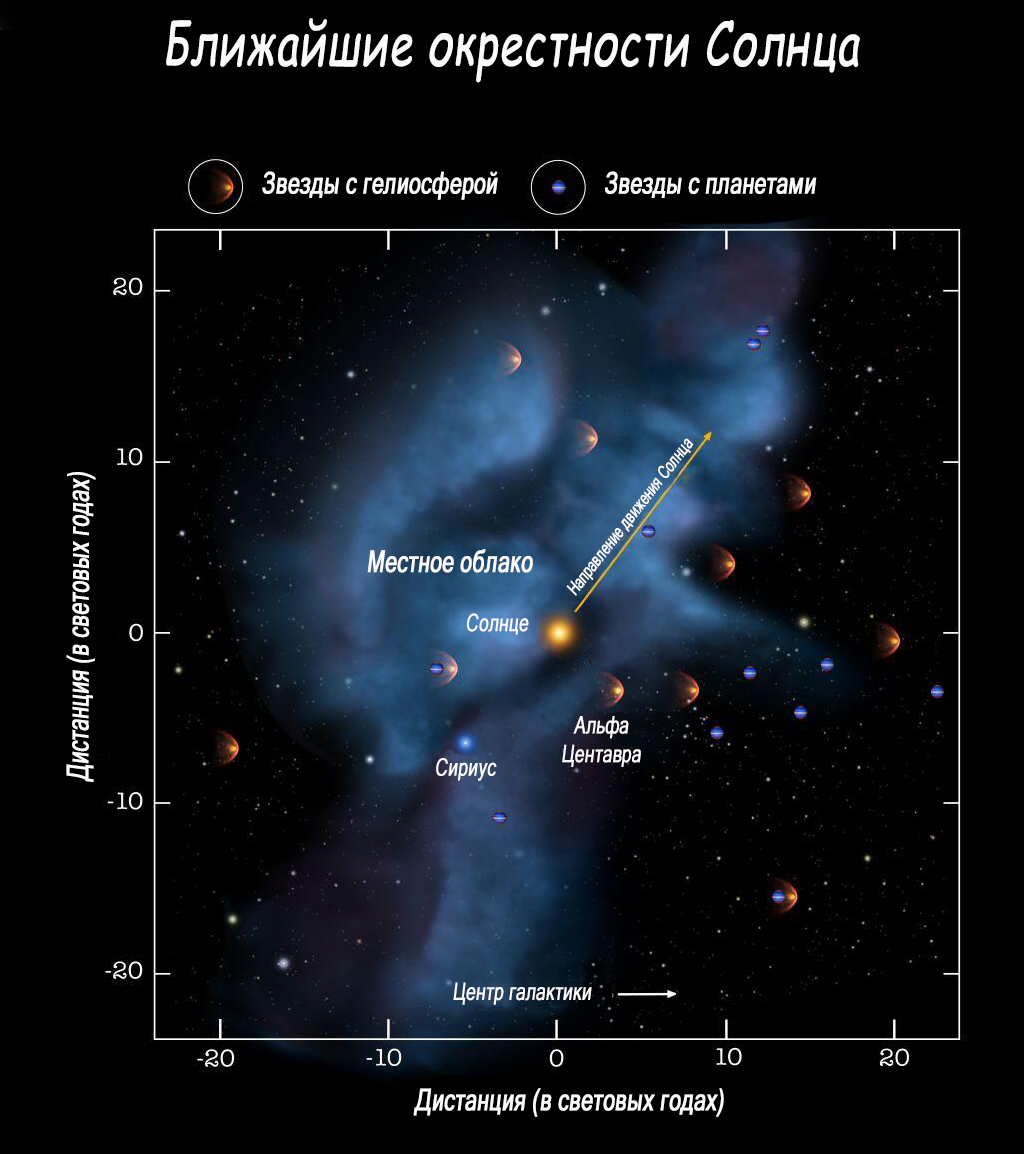

1. Скорость движения Солнца в Галактике относительно ближайших звезд: скорость движения Солнца можно определить относительно ближайших к нему звезд (Сириус, Альфа Центавра и др.) Эта скорость движения Солнца в Галактике сравнительно невелика: всего 20 км/сек или 4 а.е.

2. Скорость движения Солнца в Галактике относительно видимых звезд: скорость движения Солнца относительно всех звезд, видимых без телескопа, и того меньше — 15 км/сек или 3 а.е.

3. Скорость движения Солнца в Галактике относительно межзвездного газа. В нашей Галактике основной объем межзвездного газа сосредоточен в спиральных рукавах, один из коридоров которых расположен рядом с Солнечной системой. Скорость движения Солнца в Галактике относительно межзвездного газа: 22-25 км/сек.

Движение галактики Млечный путь

Скорость движения Галактики во Вселенной принято рассматривать относительно разных систем отсчета:

1. Скорость движения Галактики Млечный Путь к Андромеде:

Наша Галактика Млечный Путь также не стоит на месте, а гравитационно притягивается и сближается с галактикой Андромеда со скоростью 100-150 км/с. Основной компонент скорости сближения галактик принадлежит Млечному Пути.

2. Скорость движения Галактики Млечный Путь к скоплению Девы: в свою очередь, группа галактик, в которую входит и наш Млечный путь, движется к большому скоплению Девы со скоростью 400 км/с. Это движение также обусловлено гравитационными силами и осуществляется относительно удаленных скоплений галактик.

3. Скорость движения Галактики во Вселенной. На Великий Аттрактор!Скорость движения Галактики относительно реликтового излучения: определяется это движение измерением неравномерности температуры реликтового излучения в разных направлениях. Для Местной группы галактик она составляет 600-650 км / сек с апексом в созвездии Гидра (=166, =-27).

Источник

Орбита Солнца в галактике Млечный путь

Схема Млечного пути

Луна вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг звезды. Но знаете ли вы, что Солнце вращается вокруг галактики Млечный Путь?

Вращение Солнца в галактике

Астрономы рассчитали, что один оборот вокруг центра галактики занимает у него 226 миллионов лет. Другими словами, в последний раз, когда Солнце было в его нынешнем положении в пространстве вокруг Млечного Пути, динозавры правили Землей.

За все время существования, наше светило успело только 20,4 раз, обернутся вокруг млечного пути, если считать, что оно образовалось 4,6 миллиарда лет назад.

Поскольку Солнце находится 26000 световых лет от центра Млечного Пути, оно движется с поразительной скоростью. Скорость движения составляет 782,000 км/час. Для сравнения: Земля движется со скоростью 108000 км/ч.

Ближайшие окрестности нашей звезды

Направление движения Солнца называется Апексом, сейчас наше светило движется в направлении созвездия Геркулеса.

Считается, что наша звезда будет светить в течение еще 7 млрд. лет, другими словами, оно успеет обернуться вокруг галактики еще 31 раз, прежде чем закончится топливо.

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник

Как движется наша Солнечная система

Модель Солнечной системы

Любой человек, даже лежа на диване или сидя возле компьютера, находится в постоянном движении. Это непрерывное перемещение в космическом пространстве имеет самые разные направления и огромные скорости. В первую очередь, происходит перемещение Земли вокруг оси. Кроме того, совершается оборот планеты вокруг Солнца. Но и это еще не все. Куда более внушительные расстояния мы преодолеваем вместе с Солнечной системой.

Расположение Солнечной системы

Солнце является одной из звезд, находящихся в плоскости Млечного пути, или просто Галактики. Оно отдалено от центра на 8 кпк, а расстояние от плоскости Галактики составляет 25 пк. Звездная плотность в нашей области Галактики – примерно 0,12 звезд на 1 пк3. Положение Солнечной системы не является постоянным: она находится в постоянном перемещении относительно ближних звезд, межзвездного газа, и наконец, вокруг центра Млечного пути. Впервые движение Солнечной системы в Галактике было замечено Уильямом Гершелем.

Перемещение относительно ближних звезд

Скорость передвижения Солнца к границе созвездий Геркулеса и Лиры составляет 4 а.с. в год, или 20 км/с. Вектор скорости направлен к так называемому апексу – точке, к которой также направлено движение других близлежащих звезд. Направления скоростей звезд, в т.ч. Солнца, пересекаются в противоположной апексу точке, называемой антиапексом.

Перемещение относительно видимых звезд

Ближайшие окрестности Солнца

Отдельно измеряется передвижение Солнца по отношению к ярким звездам, которые можно увидеть без телескопа. Это — показатель стандартного передвижения Солнца. Скорость такого передвижения составляет 3 а.е. в год или 15 км/с.

Перемещение относительно межзвездного пространства

По отношению к межзвездному пространству Солнечная система двигается уже быстрее, скорость составляет 22-25 км/с. При этом, под действием «межзвездного ветра», который «дует» из южной области Галактики, апекс смещается в созвездие Змееносец. Сдвиг оценивается примерно в 50.

Перемещение вокруг центра Млечного пути

Солнечная система находится в движении относительно центра нашей Галактики. Она перемещается по направлению к созвездию Лебедя. Скорость составляет около 40 а.е. в год, или 200 км/с. Для полного оборота необходимо 220 млн. лет. Точную скорость определить невозможно, ведь апекс (центр Галактики) скрыт от нас за плотными облаками межзвездной пыли. Апекс смещается на 1,5° каждый миллион лет, и совершает полный круг за 250 млн. лет, или за 1 «галактический год.

‘ alt=»yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 — Как движется наша Солнечная система» title=»Как движется наша Солнечная система»>

Путешествие на край Млечного пути

Движение Галактики в космическом пространстве

Наша Галактика также не стоит на месте, а сближается с галактикой Андромеды со скоростью 100-150 км/с. Группа галактик, в которую входит и Млечный путь, движется к большому скоплению Девы со скоростью 400 км/с. Сложно себе представить, а еще сложнее рассчитать, как далеко мы перемещаемся каждую секунду. Расстояния эти — огромны, а погрешности в таких расчетах пока еще достаточно велики.

‘ alt=»yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 — Как движется наша Солнечная система» title=»Как движется наша Солнечная система»>

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник

Куда летит Солнце?

Заслуженный деятель науки, докт. физ.-мат. наук, профессор Астрокосмического центра ФИАН Владимир Курт — астрофизик широкого профиля. Ему принадлежат как важные экспериментальные результаты по исследованию свойств межпланетной среды в Солнечной системе и по изучению космических гамма-всплесков, так и теоретические результаты в разных областях астрономии. Научной работой он занимается с 1955 года. Предлагаем нашим читателям его статью об истории открытия одного из движений Солнца.

До Николая Коперника (1473–1543) ученые полагали, что в центре Мира находится Земля, а все планеты, тогда их было известно пять (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) и Солнце вращаются вокруг Земли. Я не говорю уже о гипотезах нахождения Земли на спине слона, черепахи или еще каких-либо пресмыкающихся или млекопитающих.

В год смерти Коперника (1543) было опубликовано на латыни его многотомное сочинение «Об обращении небесных сфер» с описанием новой системы мироздания, в центре которого находилось Солнце, а все планеты, числом уже шесть (с присовокуплением к пяти известным планетам и Земли) вращаются по круговым орбитам вокруг центра — Солнца.

Следующий шаг в построении Солнечной системы сделал в 1609 г. Иоганн Кеплер (1571–1630), доказавший, используя точные астрометрические наблюдения движения планет (в основном сделанные датским астрономом Тихо Браге (1546–1601), что планеты движутся не по кругам, а по эллипсам, в фокусе которых находится Солнце.

Экспериментальное, т. е. наблюдательное, подтверждение теории Коперника было получено Галилео Галилеем (1564–1642), который наблюдал в телескоп фазы Венеры и Меркурия, что и подтвердило коперниканскую (т. е. гелиоцентрическую) систему мироздания.

И, наконец, Исаак Ньютон (1642–1727) вывел дифференциальные уравнения небесной механики, которые позволяли вычислять координаты планет Солнечной системы и объяснили, почему они движутся, в первом приближении, по эллипсам. В дальнейшем трудами великих механиков и математиков XVIII и XIX веков была создана теория возмущений, позволившая учесть гравитационное взаимодействие планет друг на друга. Именно таким образом, путем сравнения наблюдений и вычислений, были открыты далекие планеты Нептун (Адамс и Леверье, 1856) и Плутон (1932), хотя в прошлом году Плутон был административным порядком вычеркнут из списка планет. На сегодня занептунеанских планет размером с Плутон и даже чуть больше насчитывается уже шесть.

К середине XIX века астрометрическая точность определения координат звезд достигла сотых долей секунды дуги. Тогда для некоторых ярких звезд было замечено, что их координаты отличаются от координат, измеренных несколькими столетиями раньше. Первым таким античным каталогом был каталог Гиппарха и Птолемея (190 г. до н.э.), а в гораздо более позднюю эпоху раннего Возрождения — каталог Улугбека (1394–1449). Появилось понятие «собственного движения звезд», которые до этого, да и сейчас по традиции называются «неподвижными звездами».

Внимательно изучая эти собственные движения, Уильям Гершель (1738–1822) обратил внимание на их систематическое распределение и сделал из этого правильный и весьма нетривиальный вывод: часть собственного движения звезд не есть движение этих звезд, а отражение движения нашего Солнца относительно близких от Солнца звезд. Точно так мы видим перемещение близких деревьев относительно далеких, когда едем на автомобиле (или, что еще лучше, на лошади) по лесной дороге.

Увеличивая количество звезд с измеренными собственными движениями, удалось определить, что наше Солнце летит в направлении созвездия Геркулеса, к точке, называемой апексом, с координатами α= 270° и δ= 30°, со скоростью 19,2 км/с. Это есть собственное «пекулярное» движение Солнца со всеми планетами, межпланетной пылью, астероидами относительно примерно ста ближайших к нам звезд. Расстояния до этих звезд невелики, что-то порядка 100–300 световых лет. Все эти звезды участвуют и в общем движении вокруг центра нашей Галактики со скоростью около 250 км/с. Сам центр Галактики расположен в созвездии Стрельца, на расстоянии от Солнца около 25 тыс. световых лет. Движение Солнца среди звезд напоминает движение мошки в облаке, в то время как всё облако с гораздо большей скоростью летит относительно деревьев в лесу.

Конечно, и сама вся наша гигантская Галактика летит относительно других галактик. Скорости индивидуальных галактик достигают сотен и тысяч км/с. Одни галактики приближаются к нам, как, например, знаменитая туманность Андромеды, другие удаляются от нас.

Все галактики и скопления галактик также участвуют в общем космологическом расширении, которое заметно, однако, только при масштабах более 10–30 миллионов световых лет. Величина этой скорости расширения линейно зависит от расстояния между галактиками или их скоплениями и равна, по современным измерениям, около 25 км/с при расстоянии между галактиками миллион световых лет.

Можно, однако, еще выделить и особую систему отсчета, а именно поле реликтового 3К субмиллиметрового излучения. Там, куда мы летим, температура этого излучения слегка выше, а откуда летим — ниже. Разница этих температур — 0,006706 К. Это так называемая «дипольная компонента» анизотропии реликтового излучения. Скорость движения Солнца относительно реликтового излучения равна 627 ± 22 км/с, а без учета движения Местной группы галактик — 370 км/с в направлении созвездия Девы.

Так что на вопрос, куда летит наше Солнце и с какой скоростью, ответ дать трудно. Надо сразу определить: относительно чего и в какой системе координат.

В 1961 г. наша группа из Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ проводила наблюдения рассеянного солнечного ультрафиолетового излучения в линиях водорода (1215А) и кислорода (1300А) с высотных геофизических ракет, поднимавшихся до высоты 500 км. В это время благодаря предложению академика С. П. Королева в Советском Союзе начали систематически запускать межпланетные станции, как пролетные, так и посадочные, к Марсу и Венере. Естественно, что и мы решили попытаться обнаружить у Венеры и Марса такие же протяженные водородные короны, как и на Земле.

При этих запусках мы смогли проследить следы нейтрального атомарного водорода вплоть до 125 000 км от Земли, т. е. до 25 радиусов Земли. Плотность водорода при таких удалениях от Земли составляла всего около 1 атома на см 3 , что на 19 порядков меньше концентрации воздуха на уровне моря! Однако, к великому нашему удивлению, оказалось, что интенсивность рассеянного излучения в линии Лайман-альфа с длиной волны 1215А при еще больших удалениях не падает до нуля, а остается постоянной и достаточно высокой, причем интенсивность меняется в 2 раза, в зависимости от того, куда смотрел наш маленький телескоп.

Вначале мы полагали, что это светят далекие звезды, однако расчет показывал, что такое свечение должно быть на много порядков ниже. Ничтожное содержание в межзвездной среде космической пыли полностью «съедало» бы это излучение. Протяженная солнечная корона, согласно теории, должна была быть практически полностью ионизована, и нейтральных атомов там не должно было быть.

Оставалась лишь межзвездная среда, которая около Солнца могла быть в большой степени нейтральной, что и объясняло открытый нами эффект. Через два года после нашей публикации Ж.-Э. Бламон и Ж.-Я. Берто из Службы аэрономии Франции с американского спутника ОГО-V обнаружили геометрический параллакс области максимального свечения в линии Лайман-альфа, что позволило сразу оценить расстояния до нее. Эта величина оказалась равной примерно 25 астрономическим единицам. Были также определены координаты этого максимума. Картина начала проясняться. Решающий вклад в эту проблему внесли два немецких физика — П. В. Блум и Х. Дж. Фар, которые указали на роль движения Солнца относительно межзвездной среды. С целью измерения всех параметров этого движения в 1975 г. нами совместно с уже упомянутыми французскими специалистами было выполнено два специальных эксперимента на отечественных спутниках «Прогноз-5» и «Прогноз-6». Эти спутники позволили получить карту всего неба в линии Лайман-альфа, а также измерить температуру нейтральных атомов водорода в межзвездной среде. Была определена плотность этих атомов «на бесконечности», т. е. вдали от Солнца, скорость и направление движения Солнца относительно локальной межзвездной среды.

Плотность атомов оказалась равной 0,06 атома/см 3 , а скорость — 25 км/с. Была разработана и теория проникновения атомов межзвездной среды в Солнечную систему. Оказалось, что нейтральные атомы водорода, пролетая вблизи от Солнца по гиперболическим траекториям, ионизируются двумя механизмами. Первый из них — фотоионизация ультрафиолетовым и рентгеновским излучением Солнца с длинами волн короче 912А, а второй механизм — перезарядка (обмен электронами) с протонами солнечного ветра, которые пронизывают всю Солнечную систему. Второй механизм ионизации оказался в 2–3 раза более эффективным, нежели первый. Солнечный ветер останавливается межзвездным магнитным полем примерно на расстоянии 100 астрономических единиц, а межзвездная среда, набегающая на Солнечную систему, — на расстоянии 200 а.е.

Между этими двумя ударными волнами (вероятно, сверхзвуковыми) находится область очень горячей, полностью ионизованной плазмы с температурой 10 7 или даже 10 8 К. Вопрос о взаимодействии налетающих нейтральных атомов водорода с горячей плазмой в этой промежуточной области чрезвычайно интересен. При перезарядке межзвездных, относительно холодных атомов межзвездной среды с горячими протонами в этой области образуются нейтральные атомы с очень высокой температурой и соответственной скоростью, приведенной выше. Они пронизывают всю Солнечную систему и могут регистрироваться у Земли. С этой целью в США был запущен 2 года тому назад специальный спутник Земли — ИБЕКС, успешно работающий для решения этих и смежных проблем. Открытый нами эффект «набегания» межзвездной среды получил название «межзвездный ветер».

Для того чтобы обойти этот неясный вопрос, наша группа провела цикл наблюдений с ИСЗ «Прогноз» в линии нейтрального гелия с длиной волны 584А. Гелий не участвует в процессе перезарядки с протонами солнечного ветра и почти не ионизуется солнечным ультрафиолетом. Именно благодаря этому атомы нейтрального гелия, пролетая по гиперболам мимо Солнца, фокусируются за ним, образуя конус с повышенной плотностью, который мы и наблюдали. Ось этого конуса дает нам направление движения Солнца относительно локальной межзвездной среды, а его расходимость дает возможность определения температуры атомов гелия в межзвездной среде вдали от Солнца.

Наши результаты по гелию отлично совпали с измерениями по атомарному водороду. Плотность атомарного гелия «на бесконечности» оказалась равной 0,018 атома/см 3 , что позволило определить степень ионизации атомарного водорода, полагая, что обилие гелия равно стандартному для межзвездной среды. Это соответствует 10–30% степени ионизации атомарного водорода. Найденные нами плотность и температура атомарного водорода как раз и соответствуют зоне нейтрального водорода с несколько повышенной температурой — 12000 К.

В 2000 г. немецкие астрономы во главе с Х. Розенбауером смогли на внеэклиптическом аппарате «Улисс» непосредственно обнаружить атомы нейтрального гелия, влетающие в Солнечную систему из межзвездной среды. Ими были определены параметры «межзвездного ветра» (плотность атомарного гелия, скорость и направление движения Солнца относительно локальной межзвездной среды). Результаты прямых измерений атомов гелия отлично совпали с нашими оптическими измерениями.

Такова история открытия еще одного движения нашего Солнца.

Источник