Покорение Луны человеком

Непосредственное изучение естественного спутника нашей планеты началось со старта советской лунной программы. 2 января 1959 года автоматическая станция «Луна-1» впервые в истории осуществила полет к Луне.

Советские лунные станции

Конечной целью советской лунной программы была высадка космонавтов на спутнике Земли. Но перед этим автоматическим станциям следовало изучить условия на Луне.

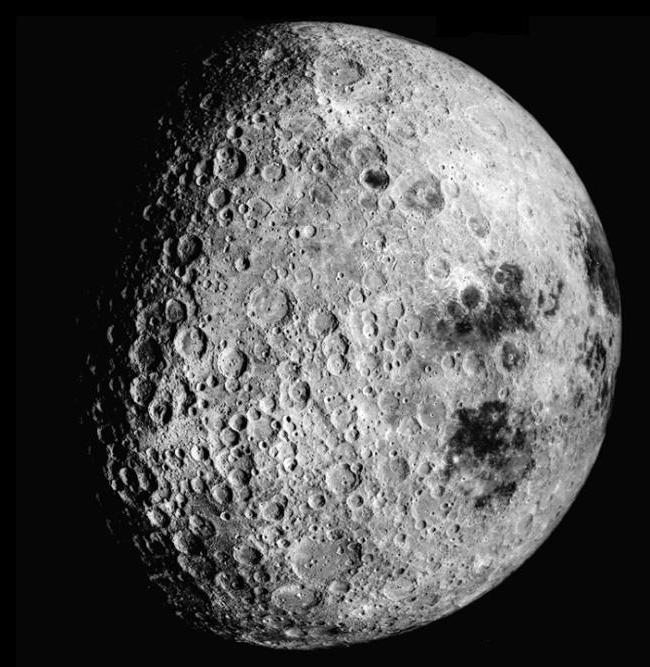

В 1959 г. станция «Луна-2» врезалась в поверхность Луны в районе моря Ясности, первой в мире достигнув поверхности спутника Земли. В том же году станция «Луна-3» сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Теперь перед конструкторами стояла задача осуществить мягкую посадку на лунную поверхность. В 1966 г. автоматическая станция «Луна-9» мягко прилунилась в районе океана Бурь. Она доказала, что Луна имеет твердую каменистую поверхность.

Следующим этапом в исследованиях стала доставка на Землю лунного грунта. В условиях, когда СССР проигрывал «лунную гонку» с США, это наглядно доказало бы преимущества гораздо менее затратных автоматических станций, которые добиваются тех же самых результатов гораздо меньшими средствами. Однако, доставить лунный грунт советской станции «Луна-16» удалось только в сентябре 1970 г., когда на Луне побывала уже вторая американская экспедиция. В следующем месяце прилунилась «Луна-17» и на поверхность спустился робот «Луноход-1». Первый лунный робот проработал 10 месяцев вместо запланированных трех. Он проехал более 10 км, выполнил исследования грунта более чем в 500 точках и передал на Землю 25 тысяч фотографий. В 1973 г. ему на смену прибыл «Луноход-2», который «прожил» на Луне меньше, но прошел гораздо большее расстояние, передав 80 000 фото.

Управление луноходом

Луноходом управляли из Центра космической связи (НИП-10) в поселке Школьное под Симферополем. 2 экипажа из 5 офицеров каждый, которые посменно командовали роботом. Экипажи столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, рабочая телекамера лунохода находилась слишком низко, качество изображения было слабым и операторам понадобилось время, чтобы научиться ориентироваться на лунной поверхности. Вторая проблема — это задержка радиосигнала, который проходит расстояние до Луны и обратно в течение 2 секунд.

Лунные пилотируемые экспедиции США

В НАСА был разработан крупномасштабный план освоения Луны. Первой его стадией должна была стать программа лунных экспедиций «Аполлона».

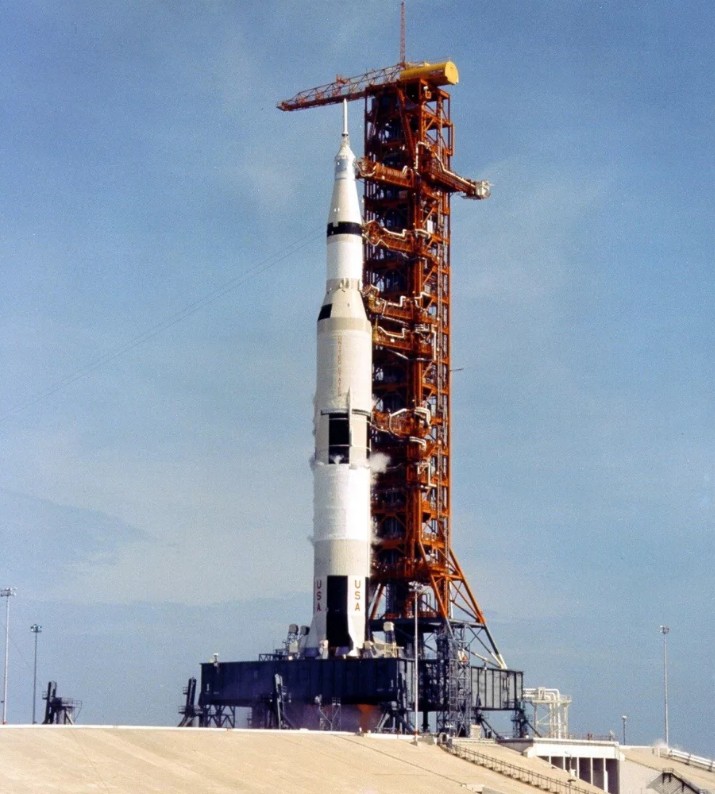

В 1961 г. президент Дж. Кеннеди официально озвучил главную цель программы — до конца текущего десятилетия высадить на Луне американских астронавтов. Если Эйзенхауэр проигрывал «космическую гонку», то для новой администрации было жизненно важно обогнать СССР. Чтобы добиться этого, в НАСА было принято решение, что полет на Луну будет происходить по следующей схеме: ракета-носитель «Сатурн-5» выводит в космос космический корабль «Аполлон» с отделяемой лунной кабиной, которая бы доставила астронавтов на Луну и обратно на корабль для возвращения на Землю.

На траектории полета к Луне происходило перестроение отсеков корабля. В космосе командный модуль разворачивался и пристыковывался к лунной кабине. После этого два астронавта по стыковочному устройству переходили внутрь ЛК и опускались на спутник Земли. Пока 2 астронавта находились на Луне, третий оставался в командном модуле КК «Аполлон» на селеноцентрической орбите.

16 июля 1969 г. с космодрома Канаверал стартовал КК «Аполлон-11» с астронавтами Н. Армстронгом, Э. Олдрином и М. Коллинзом на борту. Спустя 4 дня ЛК «Орел», экипаж которого состоял из Армстронга и Олдрина, прилунился в Море Спокойствия. Ночью 21 июля, первым спустившись на поверхность Луны, Н. Армстронг произнес знаменитое: «Маленький шаг для человека — огромный шаг для человечества». Вслед за ним из лунной кабины спустился Олдрин. Всего астронавты провели на Луне 21,5 часа.

Авария «Аполлона-13»

В апреле 1970 г., когда «Аполлон-13» уже подлетал к Луне, в служебном модуле взорвался кислородный баллон. В результате из строя вышли 2 из 3 батарей топливных элементов, которые обеспечивали электроснабжение отсека экипажа. Истекающий из двигательного отсека кислород накренял корабль и делал невозможной посадку на Луну.

Однако вернуться на Землю астронавты могли, только облетев спутник нашей планеты. 2 астронавта перешли в лунный модуль, а третий остался в отключенном командном, который нужно было сохранить для посадки на Землю. Несмотря на постоянные сбои поврежденного оборудования стальные нервы и выдержка астронавтов помогли им вернуться домой.

14 ноября 1969 г. стартовала вторая лунная экспедиция. На борту КК «Аполлон-12» к Луне отправились астронавты Ч. Конрад, А. Бин и Р. Гордон. 19 ноября Конрад и Бин посадили лунную кабину «Интерпид» (также названную в честь военного парусного корабля — все члены экипажа в прошлом были морскими летчиками) в Океане Бурь на расстоянии менее 200 метров от станции «Сервейер-3». В тот же день астронавты в первый раз вышли на поверхность Луны. Это событие транслировалось по цветному телевидению на Землю. Они произвели забор образцов грунта, установили научную аппаратуру и, спустя 4 часа, вернулись в ЛК. На следующий день астронавты подошли к «Сервейеру-3», отрезали от аппарата несколько частей и вернулись к ЛК. 20 ноября 1969 г., пробыв на Луне более 31 часа, «Интерпид» стартовал к командному модулю «Янки Клиппер», находившемуся на селеноцентрической орбите.

Через 4 дня астронавты вернулись на Землю, привезя с собой более 40 кг лунного грунта. 11 апреля 1970 г. с космодрома Канаверал был запущен КК «Аполлон-13». Его экипаж составляли Дж. Ловелл, Дж. Свайгерт и Ф. Хейз.

14 апреля, когда корабль, состыковавшись с лунной кабиной, уже подлетал к Луне, в служебном модуле взорвался кислородный баллон. В результате из строя вышли две из трех батарей топливных элементов, которые обеспечивали электроснабжение отсека экипажа.

В Хьюстоне было принято решение отказаться от высадки на Луну, продолжать ее облет и возвращаться на Землю. В этой критической ситуации астронавты сохраняли стальное хладнокровие и ясный разум, что и помогло им остаться в живых и 17 апреля 1970 г. посадить корабль в Тихом океане. В ходе последующих экспедиций пребывание астронавтов на Луне было увеличено до 67 часов, программа научных исследований расширена, скафандры усовершенствованы. Кроме того, у астронавтов появилось новое средство передвижения — лунный ровер, на котором они могли перемещаться по поверхности спутника Земли. Последняя экспедиция состоялась в декабре 1972 г. Экипаж «Аполлона-17» состоял из Ю. Сернана, Р. Эванса и геолога Х. Шмитта, единственного гражданского, побывавшего на Луне.

Нил Армстронг (1930-2010 гг.)

Первый человек, ступивший на Луну. Военный летчик, ветеран войны в Корее, в 1962 г. был отобран НАСА во 2-й отряд астронавтов для программы «Джемини». В марте 1966 г. после первой стыковки в космосе, когда «Джемини-8» начал быстро вращаться и терять ориентацию, проявил выдержку и смог вернуть корабль на Землю. После полета на Луну занимался преподаванием в университете и бизнесом.

Возвращение человека на Луну

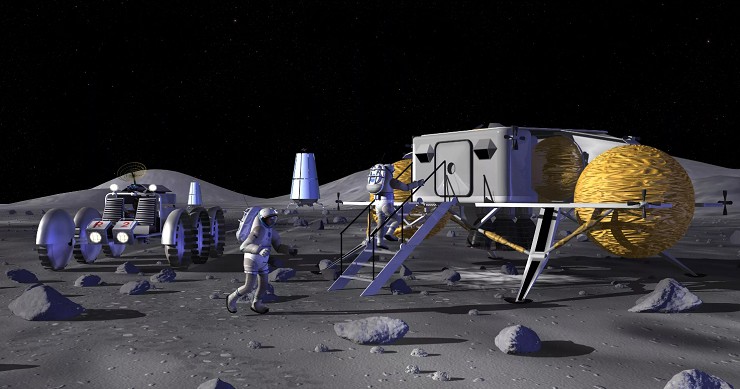

Амбициозная программа «Аполлон» предусматривала создание лунных баз и колонизацию нашего спутника, однако пока все это остается лишь благими намерениями. Тем не менее, рано или поздно Луна будет освоена человеком.

Планируя освоение Луны, в 1974-1977 гг. НАСА хотело значительно увеличить время пребывания экспедиций, к 1981 г. агентство должно было вывести на орбиту Луны долговременную станцию с экипажем 6 человек. С этой станции на Луну периодически высаживались бы астронавты для сбора научной информации.

На 1980-1983 гг. был запланировано строительство лунной обитаемой базы, на которой к 1986 г. должны были постоянно жить и работать 50 астронавтов. К сожалению, все эти проекты были похоронены экономическим кризисом, из-за которого финансирование космических исследований резко сократилось.

Одновременно в Советском Союзе с середины 60-х годов шла разработка долговременного лунного поселения — базы «Звезда», которая стала первым детально проработанным проектом подобного рода.

Но после высадки американцев на Луну советская пилотируемая лунная программа была полностью свернута.

В январе 2004 г. президент США Дж. Буш выступил с новой программой освоение космоса — «Созвездие», которая состояла из трех этапов и имела своей конечной целью высадку астронавтов на Марс. Второй этап предусматривал три пилотируемых полета на Луну в 2019-2020 гг. Но уже в 2010 г. эта программа была свернута президентом Б. Обамой из-за всемирного экономического кризиса.

Заявленная Европейским космическим агентством программа «Аврора» предполагает пилотируемый полет на Луну в 2024 г. Лунная программа Роскосмоса предусматривает высадку космонавтов на наш спутник в 2030 г.

К сожалению, в обоих случаях эти сроки могут быть перенесены.

Несмотря на отсутствие ближайших конкретных планов, многие промышленно развитые страны собираются строить на Луне базы и промышленно ее осваивать. Это задача серьезно облегчается тем, что совсем недавно на Луне были обнаружены значительные залежи водного льда. Главной целью экономической деятельности человека на Луне станет добыча редкого на Земле изотопа гелия-3 из лунного реголита.

Теоретически 1 тонна этого вещества может дать сколько же энергии, сколько 15 млн тонн нефти, а лунные запасы способны обеспечить землян энергией на протяжении пяти тысяч лет.

Терраформирование Луны

Терраформирование спутника или планеты — это изменение климатических условий до состояния, при котором на них станет возможна жизнь людей, земных животных и растений.

Как самое близкое небесное тело к Земле Луна является первым кандидатом на эту процедуру. Первым этапом станет создание на ней атмосферы земного типа, для этого предполагается бомбардировать Луну кометами и ледяными астероидами. Это поможет не только создать первичную атмосферу, но и изменить угол наклона оси и скорость вращения небесного тела. На Луне появятся времена года и сутки сократятся до земных. После этого поверхность будет засеяна бактериями и водорослями, а потом, когда кислорода станет достаточно, и более сложными организмам.

Источник

Освоение Луны. Исследования космоса. Открытия

Людей всегда интересовал космос. Луна, находясь ближе всего к нашей планете, стала единственным небесным телом, на котором побывал человек. С чего начинались исследования нашего спутника, и кто одержал пальму первенства в приземлении на Луну?

Естественный спутник

Луна – небесное тело, веками сопровождающее нашу планету. Она не излучает свет, а только отражает его. Луна является спутником Земли, который ближе всего расположен к Солнцу. На небосводе нашей планеты она является вторым объектом по яркости.

Мы всегда видим одну сторону Луны из-за того, что вращение её синхронизировано с вращением Земли вокруг своей оси. Движется Луна вокруг Земли неравномерно – то отдаляясь, то приближаясь к ней. Великие умы мира издавна ломали себе голову над изучением её движения. Это невероятно сложный процесс, на который влияет сплюснутость Земли и притяжение Солнца.

О том, как образовалась Луна, ученые спорят до сих пор. Существует три версии, одна из которых — основная — была выдвинута после получения образцов лунного грунта. Её прозвали теорией гигантского столкновения. В основе лежит предположение, что больше 4 миллиардов лет назад столкнулись две протопланеты, а их отколовшиеся частицы застряли на околоземной орбите, образовав со временем Луну.

Другая теория предполагает, что Земля и её естественный спутник образовались благодаря газопылевому облаку в одно время. Сторонники третьей теории предполагают, что Луна возникла далеко от Земли, но была захвачена нашей планетой.

Начало исследования Луны

Даже в древние времена это небесное тело не давало покоя человечеству. Первые исследования Луны велись ещё во II веке до нашей эры Гиппархом, попытавшимся описать её движение, размеры и расстояние от Земли.

В 1609 году Галилей изобрел телескоп, и освоение Луны (хоть и визуальное) перешло на новую ступень. Стало возможным изучить поверхность нашего спутника, разглядеть его кратеры и горы. Например, Джованни Риччиоли это позволило создать одну из первых лунных карт в 1651 году. В то время и родился термин «море», обозначающий темные области поверхности Луны, а кратеры начали называть в честь известных личностей.

В XIX веке на помощь астрономам приходит фотография, что позволяет вести более точные исследования особенностей рельефа. Льюис Резерфорд, Уоррен де ла Рю и Пьер Жансен в разное время активно изучали лунную поверхность со снимков, а последний создал её «Фотографический атлас».

Освоение Луны. Попытки создания ракеты

Первые этапы изучения пройдены, и интерес к Луне становится все горячее. В XIX веке зарождаются первые мысли о космическом путешествии к спутнику, с чего и начинается история освоения Луны. Для такого полета нужно было создать аппарат, скорость которого была бы способна преодолеть гравитацию. Оказалось, что существующие двигатели недостаточно мощные, чтобы набрать необходимую скорость и поддерживать её. Сложности были также и с вектором движения аппаратов, так как после взлета они обязательно закругляли свое движение и падали на Землю.

Решение пришло в 1903 году, когда инженер Циолковский создал проект ракеты, способной преодолеть гравитационное поле и достичь цели. Топливо в двигателе ракеты должно было сгорать в самом начале полета. Так, её масса становилась гораздо меньше, а движение осуществлялось за счет освобожденной энергии.

Кто первый?

XX век ознаменовался масштабными военными событиями. Весь научный потенциал направлялся в военное русло, и с исследованиями Луны пришлось притормозить. Развернувшаяся в 1946 году холодная война заставила астрономов и инженеров вновь задуматься о космическом путешествии. Одним из вопросов в соперничестве Советского Союза и США стал следующий: кто же первый приземлится на поверхность Луны?

Первенство в борьбе за освоение Луны и космического пространства досталось Советскому Союзу, и 4 октября 1957 года был выпущен первый искусственный спутник Земли, а через два года к Луне направилась первая космическая станция «Луна-1», или, как её называли, «Мечта».

В январе 1959 года АМС – автоматическая межпланетная станция – прошла около 6 тысяч километров от Луны, но приземлиться не смогла. «Мечта» попала на гелиоцентрическую орбиту, став искусственным спутником Солнца. Период её обращения вокруг светила составляет 450 дней.

Высадка на Луну не удалась, зато были получены весьма ценные данные о внешнем радиационном поясе нашей планеты и солнечном ветре. Удалось установить, что у естественного спутника незначительное магнитное поле.

Вслед за Союзом в марте 1959 года США выпустило Pioneer-4, который пролетел в 60 000 км от Луны, попав на солнечную орбиту.

Настоящий прорыв случился 14 сентября этого же года, когда космический корабль «Луна-2» совершил первое в мире «прилунение». Станция не имела амортизации, поэтому приземление было жестким, но знаменательным. Сделала это «Луна-2» около Моря Дождей.

Изучение лунных просторов

Первое приземление открыло путь дальнейшим исследованиям. Вслед за «Луной-2» была отправлена «Луна-3», облетевшая спутник и сфотографировавшая «темную сторону» планеты. Лунная карта стала более полной, на ней появились новые наименования кратеров: Жюль Верн, Курчатов, Лобачевский, Менделеев, Пастер, Попов и др.

Первая американская станция приземлилась на спутник Земли лишь в 1962 году. Это была станция Ranger-4, которая упала на обратную сторону Луны.

Дальше американские «Рейнджеры» и советские «Луны» и «Зонды» по очереди атаковали космические просторы, то совершая телесъемки лунной поверхности, то вдребезги об неё разбиваясь. Первой мягкой посадкой порадовала станция «Луна-9» в 1966 году, а «Луна-10» стала первым спутником Луны. Обогнув эту планету 460 раз, «спутник спутника» прервал связь с Землей.

«Луна-9» транслировала снимаемую автоматом телепередачу. С экранов телевизоров советский зритель наблюдал за съемкой холодных пустынных просторов.

США следовали тому же курсу, что и Союз. В 1967 году американская станция «Сурвейэр-1» совершила вторую мягкую посадку в истории космонавтики.

До Луны и обратно

За несколько лет советским и американским исследователям удалось достичь немыслимых успехов. Таинственное ночное светило много веков будоражило сознание как великих умов, так и безнадежных романтиков. Шаг за шагом Луна становилась всё ближе и доступнее для человека.

Следующей целью было не просто отправить на спутник космическую станцию, но и вернуть её обратно на Землю. Перед инженерами стояли новые задачи. Аппарат, летевший обратно, должен был войти в земную атмосферу под не слишком крутым углом, иначе он мог сгореть. Слишком большой угол, наоборот, мог создать эффект рикошета, и аппарат снова полетел бы в космос, так и не добравшись до Земли.

Сложности с калибровкой угла были решены. Серия аппаратов «Зонд» с 1968 по 1970 г. успешно совершала полеты с приземлением. «Зонд-6» стал испытательным. Он должен был исполнить проверочный полет, чтобы потом его смогли осуществить пилоты-космонавты. Аппарат облетел Луну на расстоянии 2500 км, но при возвращении на Землю парашют открылся чересчур рано. Станция разбилась, а полет космонавтов был отменен.

Американцы на Луне: первые лунопроходцы

Степные черепахи, вот кто первым облетел Луну и вернулся на Землю. Животных отправили в космический полет на советском корабле «Зонд-5» в 1968 году.

США явно отставали в освоении лунных просторов, ведь все первые успехи принадлежали СССР. В 1961 году президент Штатов Кеннеди сделал громкое заявление о том, что к 1970 году произойдет высадка на Луну человека. И сделают это американцы.

Для осуществления подобного плана требовалось подготовить надежную почву. Изучались снимки лунной поверхности, сделанные кораблями «Рейнджер», исследовались аномальные явления Луны.

Для пилотируемых полетов была открыта программа «Аполлон», которая пользовалась расчетами траектории полета к Луне, сделанными украинцем Юрием Кондратюком. Впоследствии эта траектория была названа «Трассой Кондратюка».

«Аполлон-8» произвел первый пробный пилотируемый полет без высадки. Ф. Борман, У. Андерс, Дж. Ловелл совершили несколько кругов вокруг естественного спутника, сделав съемку местности для будущей экспедиции. Т. Стаффорд и Дж. Янг на «Аполлоне-10» осуществили второй полёт вокруг спутника. Космонавты отделились от модуля корабля и пребывали в 15 км от Луны по отдельности.

После всех подготовок, наконец, был отправлен «Аполлон-11». Американцы на Луне высадились 21 июля 1969 года возле Моря Спокойствия. Первый шаг совершил Нил Армстронг, за ним последовал Эдвин Олдрин. Космонавты пробыли на естественном спутнике 21,5 часа.

Дальнейшие изучения

После Армстронга и Олдрина на Луну отправлялись ещё 5 научных экспедиций. Последний раз астронавты высаживались на поверхность спутника в 1972 году. За всю человеческую историю только в этих экспедициях люди высаживались на другие космические объекты.

Советский Союз не оставлял изучение поверхности естественного спутника. С 1970 года были отправлены радиоуправляемые «Луноходы» 1-й и 2-й серии. Луноход на Луне собирал образцы грунта и фотографировал рельеф.

В 2013 году Китай стал третьей страной, которая достигла нашего спутника, совершив мягкую посадку с помощью лунохода «Юйту».

Заключение

Естественный спутник Земли с давних времен являлся увлекательным объектом для изучения. В XX веке освоение Луны из научного исследования превратилось в разгоряченную политическую гонку. Для путешествия на неё было проделано немало. Теперь Луна остается наиболее изученным астрономическим объектом, на котором, к тому же, побывал человек.

Источник