Энергия звезд

О пополнении энергии звезд

Звёзды могут постоянно терять и приобретать энергию. Но механизм пополнения энергии становится ясен только в случае, если мы исходим из: 1) модели вращающейся вселенной, 2) осознания, что небесные тела – сложные системы, обладающие объемом и поверхностью, и что их нельзя рассматривать как точечные объекты.

Если вселенная не расширяется, а вращается, то она генерирует (внутри себя, внутри своего объема) магнитное поле. И это магнитное поле, заполняющее вселенную, вполне можно рассматривать в качестве самостоятельного источника энергии. Если так, то мы можем предположить, что звезды не являются источниками энергии, а выполняют функцию преобразователя энергии. Они локально, на отдельных участках уменьшают космическое магнитное поле до приемлемого (для нас, например) уровня путем преобразования магнитной энергии в электрическую с выделением огромного количества тепла и света и образованием поверхности раздела.

Магнитное поле вселенной при этом рассматривается как колоссальный, неисчерпаемый энергетический склад. Неисчерпаемый – потому что покинуть пределы вселенной ни вещество, ни энергия не могут.

Магнитное поле вращающейся вселенной есть результат самоиндукции. Иначе можно сказать, что оно есть вихревое поле, поле сил вращения (инертное поле), которое, в свою очередь, является индуцированным гравитационным полем [1].

Далее. Современная физика предпочитает рассматривать тела в качестве некой точки, а не как систему. Из-за этого, например, не ставится вопрос о наличии у тела (сложной системы) объема и поверхности, обладающими разными, по сути противоположными видами энергии. Денисова [2] пишет, рассматривая кристаллы, что объем кристалла заполнен магнитной составляющей, а поверхность – электрической составляющей электромагнитного поля. По Кадырову, Денисовой, Асанбаевой [1, 2, 3], кристаллическое устройство имеет огромное число систем: вселенная и ее составные части (галактики), небесные тела (по Денисовой, Земля), атом и ядро атома – в виде протон-нейтронной решетки – и др. Кристаллическое устройство – энергосберегающее, процесс образования решетки есть процесс самоорганизации системы.

По Кадырову и Бондаренко [1, 4] природа магнитной и кинетической энергии едина, кинетическая энергия может воплощаться в магнитной, механической, инертной и т.д. Потенциальная, наоборот, воплощается в электрической, тепловой, гравитационной (энергии связи) и т.д., т.е. природа этих видов энергии также едина. Отсюда: объем небесного тела может обладать кинетической энергией, а поверхность – потенциальной; в этом случае линейная скорость объекта при продвижении по орбите будет велика, а угловая скорость (вращения) – относительно невелика. По Кадырову, спин-орбитальный момент будет преобладать над спин-спиновым, т.к., согласно [1], полная сила гравитации состоит из трех членов: нелокального (сила Ньютона) и двух локальных – спин-спинового и спин-орбитального, причем первый член имеет гравитационное (электрическое) происхождение, а два вторых – инертное (магнитное) происхождение.

Однако мы можем встретиться с обратной ситуацией, когда спин-спиновый момент будет преобладать над спин-орбитальным. В этом случае объем небесного тела будет обладать потенциальной энергией, а поверхность – кинетической. Т.е. такое тело будет сравнительно быстро вращаться (речь идет о его поверхностных слоях), внешнее магнитное поле такого тела будет больше, масса – также больше, а размеры, напротив, – меньше [1], что ведет к возрастанию внутреннего давления, плотности, температуры. Сильнее будет выражен процесс сепарации вещества и его разделения по слоям. Отсюда: линейная скорость такого объекта-гироскопа уменьшается, т.е. его спин-орбитальный момент невелик.

В афелии спин-спиновый член преобладает над спин-орбитальным. В перигелии – наоборот.

Линейная и угловая скорость всегда зависят друг от друга – благодаря закону сохранения количества движения. Другое дело, что эта зависимость не всегда прямо проявляется. Например, увеличение кинетической энергии поверхности не обязательно приведет к видимому возрастанию скорости вращения поверхностных слоев (оболочки), т.к. полученная энергия может равномерно или неравномерно распределяться между всеми внутренними оболочками и подоболочками, каждая из которых имеет свой момент вращения. Зависимость, однако, выразится в изменении соотношения между кинетической и потенциальной энергией объема и поверхности.

Прямое увеличение линейной скорости также может не всегда происходить: при охлаждении и кристаллизации небесного тела его внутренняя кинетическая энергия ( = магнитная энергия объема) может быть затрачена на создание кристаллической решетки, а не на внешнее движение.

Всякое небесное тело само по себе остывает, стремится охлаждаться, и этим самым потенциальная энергия его объема самопроизвольно переходит в кинетическую, т.е. спин-спиновый член замещается спин-орбитальным. При этом поверхностные слои, наоборот, теряют кинетическую энергию и получают взамен потенциальную, т.е. тело затормаживает свое вращение. Но при переходе из точки перигелия в точку афелия этот процесс вынужденно осуществляется вспять: тело вновь разогревается и кинетическая энергия его поверхностных слоев возрастает. Таким образом, тела самопроизвольно стремятся к энергетически выгодному состоянию – преобладанию кинетической (магнитной) энергии внутри себя, и лишь воздействие сторонних сил нарушает этот естественный процесс. В данном случае магнитная энергия играет роль “энергетического склада” и выражает собой энергетический запас системы. Чем меньше воздействующая со стороны сила, тем больше запас. По Бондаренко [4], это есть нормальное, или оптимальное состояние.

Самопроизвольный переход от потенциальной энергии к кинетической удовлетворяет: а) принципу наименьшего действия, б) принципу отрицательной обратной связи. Автор называет его стрелой оптимальности. Самопроизвольный переход есть следствие самоорганизации системы.

Все небесные тела, будучи сложными системами, продвигаются по эллиптическим орбитам, т.е. имеют точки афелия и перигелия и соответственно изменяющуюся (переменную) массу. Это относится и к системам тел.

Земля обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, Солнце с Солнечной системой обращается внутри Галактики по эллиптической орбите, Галактика внутри скопления – также по эллиптической, скопление в сверхскоплении – опять-таки по эллиптической. Т.е. на каждом уровне мы имеем переменную массу и изменяющееся соотношение между спин-спиновым и спин-орбитальным членами. Если Солнце перейдет из афелия в перигелий, то его спин-орбитальный момент возрастет, масса уменьшится (с увеличением размеров), соответственно уменьшится температура, светимость и др. А планеты перейдут на дальние орбиты (т.е. их спин-спиновый момент увеличится со всеми вытекающими последствиями). При продвижении к афелию всё повторится вспять.

Но сама Галактика может находиться в собственном афелии или перигелии (скопленческого уровня). И именно от этого зависит общий энергетический запас, полученный Солнцем и другими звездами. Период оборота Солнца вокруг центра масс Галактики (рассчитан как Т = 220 млн. земных лет) может в действительности меняться: в скопленческом афелии он один, перигелии – другой, т.е. должны быть отклонения от цифры 220 млн. Причем это зависит также от вращения на всех уровнях: и на уровне Галактики, и на уровне скопления, на уровне сверхскопления и т.п. Каждый раз энергетическая картина будет различаться, как не повторяются узоры калейдоскопа. В результате действует т.н. закон неповторимости звездных моментов.

Если афелии всех уровней (звездный, галактический, скопленческий, сверхскопленческий) случайно совпадут, то произойдет резонанс и звезда может получить огромный энергетический импульс, ее спин-спиновый момент резонансно возрастет. В результате может произойти взрыв сверхновой. Назовем это парадом афелиев. Также нежелателен и парад перигелиев – звезда может превратиться в пылегазовую туманность.

В зависимости от энергетических уровней звезды занимают те или иные места в галактиках. И соответственно от энергетического уровня зависит форма галактик.

Также следует указать, что небесным объектам всех уровней присущи прецессионные и нутационные явления. Солнце, например, может совершать прецессии и нутации под влиянием планет, других звезд, с которыми оно связано благодаря межзвездному (галактическому) полю, участвовать в прецессионных и нутационных процессах скопления галактик и т.д. Нутация есть постоянный, волнообразный обмен кинетической и потенциальной энергией между поверхностью и объемом. И именно внутригалактической нутацией, на взгляд автора, объясняются 11-летние циклы солнечной активности.

С.К.Кадыров. Всеобщая физическая теория единого поля. Бишкек: Кыргыз Жер (журнал) №1/2001.

Н.А.Денисова. В чем заблуждаются физики? Бишкек: Илим, 2000.

Дж.А.Асанбаева. Новая модель ядра атома в виде протон-нейтронной решетки. Бишкек: Кыргыз Жер (журнал) №1/2001.

О.Я.Бондаренко. Заметки на полях Солнца (на правах рукописи). Бишкек: 2001.

Источник

Реферат: Солнце — источник энергии

Реферат

На тему: «Солнце – источник энергии»

О солнце и его энергии написаны сотни книг. О нём пишут физики и химики, астрономы и астрофизики, географы и геологи, биологи и инженеры. И в этом нет ничего удивительного. Ведь солнце является источником жизни для всего земного. Солнце испаряет воду с океанов, морей, с земной поверхности. Оно превращает эту влагу в водяные капли, образуя облака и туманы, а затем заставляет её снова падать на Землю в виде дождя, снега, росы или инея, создавая, таким образом, гигантский круговорот влаги в атмосфере. Солнечная энергия является источником общей циркуляции атмосферы и циркуляции воды в океанах. Она как бы создаёт гигантскую систему водяного и воздушного отопления нашей планеты, перераспределяя тепло по земной поверхности. Солнечный свет, попадая на растения, вызывает у него процесс фотосинтеза, определяет рост и развитие растений; попадая на почву, он превращается в тепло, нагревает её, формирует почвенный климат, давая тем самым жизненную силу находящимся в почве семенам растений, микроорганизмам и населяющим её живым существам, которые без этого тепла пребывали бы в состоянии анабиоза (спячки).

А разве могли бы обойтись без солнца люди и животные? Конечно, нет. Они, если не прямо, то косвенно зависят от него, поскольку не могут жить без воды и без пищи.

Итак, Солнце – это основной источник энергии на земле и первопричина, создавшая большинство других энергетических ресурсов нашей планеты, таких, как запасы каменного угля, нефти, газа, энергии ветра и падающей воды, электрической энергии и т.д.

Энергия Солнца, которая в основном выделяется в виде лучистой энергии, так велика, что её трудно даже себе представить. Достаточно сказать, что на Землю поступает только одна двухмиллиардная доля этой энергии, но она составляет около 2,5*10 18 кал./мин. По сравнению с этим все остальные источники энергии, как внешние (излучение луны, звёзд, космические лучи), так и внутренние (внутренние тепло Земли, радиоактивное излучение, запасы каменного угля, нефти и т.д.) пренебрежительно малы.

Солнце — самая близкая к нам звезда представляющая собой огромный светящийся газовый шар, диаметр которого примерно в 109 раз больше диаметра Земли, а его объём больше объёма Земли примерно в 1 млн. 300 тыс. раз. Средняя плотность Солнца составляет около 0,25 от плотности нашей планеты.

Поскольку солнце не твёрдый, а газовый шар, говорить о его размерах следует условно, понимая под ними размеры видимого с Земли солнечного диска.

Внутренняя часть солнца не доступна наблюдению. Она представляет собой своеобразный атомный котёл гигантских размеров, где под давлением около 100 миллиардов атмосфер происходят сложные ядерные реакции, во время которых водород превращается в гелий. Они-то и являются источником энергии солнца. Температура внутри солнца оценивается в 16 миллионов градусов.

О том, что это за температура, английский учёный Д.Джинс в книге «Вселенная вокруг нас» говорит следующие: «… булавочная головка вещества, нагретого до температуры, которое царит в центре солнца, излучала бы столько тепла, что человек, находящийся на расстоянии в 150 км от неё сгорел бы мгновенно». Газ, который бушует в недрах Солнца, не только необычайно горяч, но и очень тяжёл. Его плотность в 11,4 раза превышает плотность Солнца. В этом атомном котле возникают невидимые рентгеновские лучи. Прежде чем достигнуть поверхности Солнца, они проходят очень извилистый путь, преодоление которого занимает около 20 тыс. лет. Чем ближе они приближаются к поверхности Солнца, тем всё больше увеличиваются длины волн, а частота колебаний уменьшается, пока они не превращаются в ультрафиолетовый и видимый свет.

По мере изменения характера лучистой энергии меняется и температура Солнца. На расстоянии ¾ радиуса от центра она снижается примерно до 150 тыс. градусов. Наблюдать с Земли можно только внешнюю оболочку Солнца (фотосферу). Она-то и излучает солнечную радиацию. Толщина фотосферы всего около 300 км, а температура её поверхности 5700 градусов.

Выше слоя фотосферы располагается солнечная атмосфера. Солнечную атмосферу учёные разделяют на две части. Нижний её слой, где вспыхивают языки пламени солнечного газа, называется хромосферой, а верхний – практически безграничный слой – солнечной короной. Температура её газов достигает миллионов градусов, то есть в тысячи раз выше, чем температура фотосферы.

Столь огромное повышение (а не понижение) температуры солнечных газов по мере удаления от солнца учёные объясняют возникновением ударных волн, рождающихся чудовищной силой шумом, который происходит на поверхности светила.

Современные исследования космических станций показывают, что газы солнечной короны заполняют всё межпланетное пространство солнечной системы. Газовые частицы, непрерывно излучаемые солнечной короной (корпускулы), образуют в межпланетном пространстве своеобразный «солнечный ветер». О некоторых свойствах этого ветра можно узнать, наблюдая поведение комет или магнитное возмущения в верхних слоях атмосферы, расположенных в близи магнитных полюсов Земли.

Скорость газовых частиц, образующих «солнечный ветер» 300 – 500, а по некоторым данным даже 800 км в секунду. Благодаря этому «ветру» Солнце непрерывно теряет не только энергию, но и массу. Он ежегодно уносит от Солнца около 1,4*10 13 тонн вещества. Но, хотя эта цифра и астрономическая, потери солнечной материи, по сравнению с общей массой Солнца, так малы, что могут привести к уменьшению её на 1% лишь через 100 миллиардов лет.

Земля, как, впрочем, и все планеты солнечной системы окружена не безвоздушным холодным пространством, а раскалённым корональным газом, температура которого достигает десятков тысяч градусов. Верхний разряжённый слой атмосферы Земли (экзосфера) как бы сливается с этим потоком летящих от солнца горячих газов. Поэтому и температура частиц воздуха здесь достигает сотен градусов ниже нуля.

Помимо газовых частиц (корпускул), которые, как я сказал, летят от Солнца со скоростью 300 – 500 и более км/сек. и достигают поверхности Земли примерно через 8 – 10 минут, Солнце излучает энергию в виде электромагнитных волн различной длины и частоты, начиная от нескольких Ангстрем (1 микрон = 10000 Ангстрем) и заканчивая очень длинными радиоволнами. Основная часть приходящей на Землю солнечной радиации лежит в пределах 0,17 – 24 микрона, причём 99% этой радиации приходится на участок спектра от 0,17 до 4 микрон. Радиация Солнца с длинами волн меньше 0,17 микрон поглощается верхними слоями атмосферы, и измерить её можно только поднявшись на большие высоты. Эта коротковолновая ультрафиолетовая радиация Солнца является очень опасной для жизни живых организмов. Если бы атмосфера не предохраняла нас от неё, то жизнь на Земле была бы невозможной.

Солнечная радиация с длинами волн больше 24 микрон составляет ничтожно малую величину и в практических расчётах не учитывается. Весь остальной спектр радиации Солнца (от 0,17 до 4 микрон) обычно делят на три части. Первая часть – ультрафиолетовая радиация (от 0,17 до 0,35 микрона). За сильное воздействие на живые организмы её иногда называют химической радиацией. Именно она вызывает изменения в составе кожного пигмента и образует солнечный загар, а при длительном воздействии – эритему или ожог. При длительном облучении она губительно действует на многие микроорганизмы. Однако, несмотря на значимость этой радиации в жизни растений и животных, её доля в энергетическом балансе Земли не превышает 7 процентов.

Вторую часть солнечного спектра (от 0,35 до 0,75 микрона) составляет световая радиация, то есть то, что мы называем солнечным светом. На долю этой радиации в энергетическом балансе приходится уже 46 процентов.

И наконец, третью часть солнечного спектра (от 0,76 до 4 микрон и далее) образует так называемая инфракрасная, уже невидимая для глаза, радиация (47 процентов).

Если смотреть на Солнце через тёмное стекло, туман или дымку (особенно, когда оно находится близко к горизонту), то можно увидеть огромное тёмное пятно. В действительности оказывается, что это пятно, являющееся основанием фотосферы, отнюдь не сплошное и по внешнему виду напоминает вымощенную булыжником мостовую.

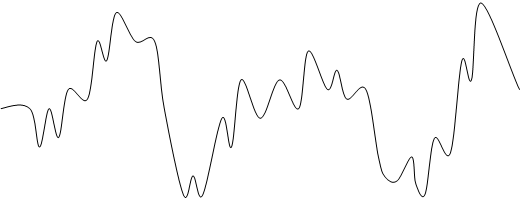

Наблюдения показывают, что поверхность Солнца никогда не бывает спокойна. Углубления на этой «мостовой» иногда сливаются между собой, образуя большие тёмные пятна, свидетельствующие о сильных вертикальных движениях солнечных газов; во время солнечной активности таких пятен одновременно может насчитываться несколько, в спокойные же периоды поверхность Солнца месяцами может оставаться чистой. Изучая частоту и интенсивность полярных сияний, которые увеличиваются и усиливаются в период солнечной активности, учёные установили, что солнечная активность имеет свою периодичность 2, 6, 11, 26, и около 100 лет. Особенно хорошо прослеживается 11-летний цикл.

В те годы, когда максимумы или гребни этих волн накладываются друг на друга, усиление солнечной активности происходит наиболее резко. Такая ситуация произошла в 1957 году, который учёные выбрали в качестве Международного геофизического года для организации своих наблюдений одновременно на всём земном шаре. В этот год число пятен (оно измеряется в условных единицах, называемых числами Вольфа) достигло рекордного за последние 250 лет значения.

| Название: Солнце — источник энергии Раздел: Рефераты по физике Тип: реферат Добавлен 19:23:39 08 октября 2005 Похожие работы Просмотров: 3611 Комментариев: 16 Оценило: 8 человек Средний балл: 4.4 Оценка: 4 Скачать |

|  |  |  |  |

1800 1850 1900 1950 1965г

Активность Солнца влияет на процессы, происходящие как на Земле, так и в атмосфере. С её усилением в атмосфере происходят магнитные возмущения, магнитные бури, ухудшается или даже прекращается прохождение радиоволн. Установлено большое влияние солнечной активности на погоду и даже на климат, а также на геофизические процессы, происходящие в твёрдой оболочке Земли.

Дело в том, что так называемая плоскость эклиптики, в которой происходит вращение Земли вокруг Солнца, наклонена к солнечному экватору всего на 7 0 . Это означает, что к Земле поступает лучистая энергия и корпускулярное излучение только из узкой экваториальной области Солнца. Вместе с тем астрономами установлено, что в период усиления солнечной активности образовавшиеся на Солнце пятна постепенно сползают от солнечных полюсов в зону солнечного экватора. Это приводит к тому, что в эти периоды к Земле приходит значительно больше ультрафиолетовых лучей и радиации сверхкоротких длин волн. Их влияние сказывается главным образом, на высоких слоях атмосферы и мало отражается на интенсивности прямой радиации, приходящей к земной поверхности.

В высоких слоях атмосферы под влиянием ультрафиолетовой радиации Солнца молекулы кислорода О2 расщепляются пополам, или, как говорят, диссоциируются (О2 ® О + О). Образовавшиеся в результате диссоциации свободные атомы кислорода очень неустойчивы, они быстро присоединяются к какой-либо другой молекуле кислорода, образуя новый газ, называемый озоном (О3 ).

Наибольшая концентрация озона наблюдается в слое атмосферы от 10 до 30 км над поверхностью. Поэтому его часто называют озоновым слоем. Этот слой озона имеет очень высокое значение при формировании климата не только в свободной атмосфере, но и земной поверхности. Дело в том, что озон поглощает значительную часть тепловых лучей, испускаемых земной поверхностью в мировое пространство. Поглотив их, он, во-первых, нагревает слой воздуха, в котором содержится, а во-вторых, возвращает тепло обратно на Землю, препятствуя её охлаждению. Он действует наподобие рамы в парнике, таким образом, возникает тепловой эффект, который он оказывает на поверхность нашей планеты этот эффект называется парниковым.

С увеличением интенсивности солнечного излучения количество озона в атмосфере увеличивается, а его максимальная интенсивность перемещается с высоты 28 – 30 км на высоту 10 – 11 км. Благодаря такому перераспределению озона при ясном небе равновесная температура у поверхности Земли может повыситься на несколько градусов, что в свою очередь, сказывается на изменении давления воздуха у земной поверхности, а вместе с ним – на общей циркуляции атмосферы. Примерно каждые два года, а точнее каждые 26 месяцев, ветры от западных переходят к восточным, а затем снова к западным.

Но солнечная активность связана не только с количеством и площадью солнечных пятен. Имеются и другие астрономические условия, усиливающие или ослабляющие поступление солнечной радиации к границам земной атмосферы и создающие свою цикличность. Одним из таких условий является 27-дневный период вращения Солнца вокруг своей оси. В связи с этим вращением возникшие или скопившиеся в какой-либо части солнечного экватора тёмные пятна появляются или исчезают с видимого диска Солнца, изменяя тем самым количество солнечной радиации, излучаемой в сторону Земли. Такой 27-дневный цикл не может не повлиять на погоду и другие геофизические процессы, происходящие на земной поверхности и в атмосфере.

Вот какие данные о волнах холода в Петербурге приводит, например, доктор геофизических наук Т.В. Покровская (1967 г.). В первый день календаря каждого месяца среднее число волн холода равно двадцати, на десятый день – двенадцати, на девятнадцатый – сорока, на двадцать шестой – тридцати семи. Как видно из сказанного, в первую половину любого месяца года вероятность тёплой погоды в Петербурге примерно в 2 — 3 раза выше, чем в конце месяца.

С ещё более продолжительными циклами солнечной активности, равными в среднем 7 годам, связанны, по-видимому, дождливые годы на западном побережье Южной Америки, которые повторяются через каждые 7 лет, а также суровые зимы на северо-западе России, наблюдающиеся через такой же промежуток времени.

Не без влияния Солнца образуются в атмосфере и на Земле известные в народе ещё с древнейших времён так называемые крещенские и сретенские морозы или частые грозы в ильин день (2 августа). Ученые, обработав записи грозорегистраторов за последние годы, обнаружили, что они имеют чёткую периодичность, причём наибольшая активность гроз из года в год наблюдается, если не в те дни, которые установлены народными приметами (ильин день, день Самсона и т.д.), то близко от них.

Значительное влияние указывает усиление солнечной активности не только на процессы, но и на состояние самого человека. Ещё в середине века химики заметили любопытное явление: некоторые коллоидные растворы ни с того ни с сего начинают терять коллоидную устойчивость. Взвешенные в них вещества вдруг выпадают в виде осадка, а красители обесцвечиваются. Специалисты фетрового и войлочного производств ещё раньше заметили, что при определённых условиях фетр и войлок очень трудно выделывается. В цементной промышленности в тоже время высококачественные сорта цемента плохо цементируются и т.д.

Итальянскому химику Пикарди удалось установить тесную связь этих оригинальных явлений с магнитными бурями, а через них — и с солнечной активностью. Оказалось, что нарушение коллоидального равновесия некоторых растворов всегда связано с усилением солнечной активности и увеличением корпускулярного излучения Солнца. Позднее врачи установили, что состояние людей с сердечно-сосидистыми заболеваниями ухудшается при повышении солнечной активности. Причина здесь кроется в изменении состоянии крови, которая, будучи своеобразным коллоидом, также оказалась подвержена воздействию повышенного излучения Солнца. Медики уже нашли некоторые способы защиты от их вредного действия. Иное влияние оказывает солнечное излучение в периоды спокойного Солнца. В это время увеличивается поступление солнечной энергии в световой части спектра, а вместе с ней возрастает и интенсивность прямой радиации у земной поверхности. Поэтому становится понятным такое, казавшиеся раньше необъяснимым, явление природы, как увеличение на Земле в 3 – 4 раза числа жестоких засух. Они наблюдаются как раз в периоды минимума солнечной активности или предшествуют этим периодам.

1. Г.А. Гуреев «Земля и небо».

2. Лилия Алексеева «Небесные сполохи и земные заботы».

3. Н.П. Русин, Л.Л. Флит «Солнце на земле».

Источник