Планеты-гиганты

Планеты-гиганты — самые крупные тела Солнечной системы

Планеты-гиганты — самые большие тела Солнечной системы после Солнца: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они располагаются за Главным поясом астероидов и поэтому их ещё называют «внешними» планетами.

Юпитер и Сатурн — газовые гиганты, то есть они состоят в основном из газов, находящихся в твёрдом состоянии: водорода и гелия.

А вот Уран и Нептун были определены как ледяные гиганты, поскольку в толще самих планет вместо металлического водорода находится высокотемпературный лёд.

Планеты-гиганты во много раз больше Земли, но по сравнению с Солнцем, они совсем не большие:

Компьютерные расчёты показали, что планеты-гиганты играют важную роль в деле защиты внутренних планет земной группы от астероидов и комет.

Не будь этих тел в Солнечной системе, наша Земля в сотни раз чаще подвергалась бы падению астероидов и комет!

Как же планеты-гиганты защищают нас от падений незванных гостей?

Вы наверняка слышали о «космическом слаломе», когда автоматические станции, направляемые к далёким объектам Солнечной системы, совершают «гравитационные манёвры» около некоторых планет. Они подходят к ним по заранее расчитанной траектории и, используя силу их притяжения, разгоняются ещё сильнее, но не падают на планету, а «выстреливают» слово из пращи с ещё большей скоростью, чем на входе и продолжают своё движение. Тем самым экономится топливо, которое было бы нужно для разгона одними только двигателями.

Точно также планеты-гиганты выбрасывают за пределы Солнечной системы астероиды и кометы, которые пролетают мимо них, пытаясь прорваться к внутренним планетам, в том числе к Земле. Юпитер, со своими собратьями, увеличивает скорость такого астероида, сталкивает его со старой орбиты, тот вынужденно меняет свою траекторию и улетает в космическую бездну.

Так что, без планет-гигантов, жизнь на Земле вероятно была бы невозможна из-за постоянных метеоритных бомбардировок.

Ну, а теперь вкратце познакомимся с каждой из планет-гигантов.

Юпитер — самая большая планета-гигант.

Первым по порядку от Солнца, из планет-гигантов, идёт Юпитер. Это и самая большая планета Солнечной системы.

Иногда говорят, что Юпитер — не состоявшаяся звезда. Но, чтобы запустить собственный процесс ядерных реакций, Юпитеру не хватает массы, причём довольно много. Хотя, масса потихоньку растёт за счёт поглощения межпланетного вещества — комет, метеоритов, пыли и солнечного ветра. Один из вариантов развития Солнечной системы показывает, что если так пойдёт и дальше, то Юпитер вполне может стать звездой или коричневым карликом. И тогда наша Солнечная станет двойной звёздной ситемой. Кстати, двойные звёздные системы — обычное дело в окружающем нас Космосе. Одиночных звёзд, вроде нашего Солнца, — гораздо меньше.

Существуют расчёты, показывающие, что уже сейчас Юпитер излучает больше энергии, чем поглощает её от Солнца. И если это действительно так, то ядерные реакции уже должны идти, иначе энергии взяться просто неоткуда. А это уже признак именно звезды, а не планеты.

Сравнение размеров Земли и Юпитера:

На этом снимке видно и знаменитое Большое Красное Пятно, его ещё называют «глазом Юпитера». Это гигантский вихрь, который существует по-видимому уже не одну сотню лет.

В 1989 году к Юпитеру был запущен аппарат «Галилео». За 8 лет работы, он сделал уникальные снимки самой планеты-гиганта, спутников Юпитера, а также провёл множество измерений.

Что творится в атмосфере Юпитера и в его недрах — остаётся только догадываться. Зонд аппарата «Галилео» спустившися в его атмосферу на 157 км., выдержал всего 57 минут, после чего был раздавлен давлением в 23 атмосферы. Но, он успел сообщить о мощных грозах и ураганных ветрах, также передал данные о составе и температуре.

Ганимед, самый большой из спутников Юпитера, является и самым большим из спутников планет в Солнечной системе.

В самом начале исследований, в 1994 году «Галилео» наблюдал падение кометы Шумейкеров-Леви на поверхность Юпитера и прислал изображения этой катастрофы. С Земли это событие наблюдать было нельзя — только остаточные явления, которые стали видны по мере вращения Юпитера.

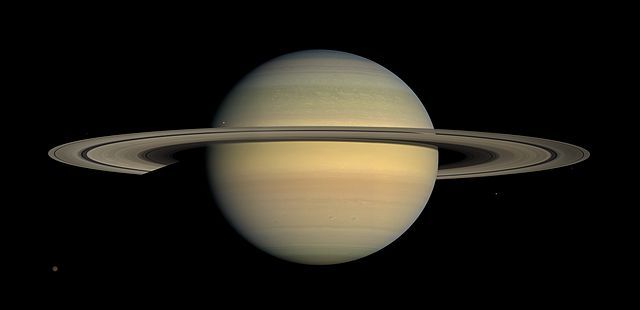

Сатурн.

Далее идёт не менее знаменитое тело Солнечной системы — планета-гигант Сатурн, который известен прежде всего благодаря своим кольцам. Кольца Сатурна состоят из частичек льда, размером от пылинок до довольно больших кусков льда. При внешнем диаметре колец Сатурна 282000 километров, их толщина — всего около ОДНОГО километра. Поэтому, при взгляде сбоку, кольца Сатурна не видны.

Но, у Сатурна есть и спутники. Сейчас открыто около 62 спутников Сатурна.

Самый большой спутник Сатурна — Титан, размер которого больше планеты Меркурий! Но, он состоит в значительной мере из замёрзшего газа, то есть легче Меркурия. Если Титан переместить на орбиту Меркурия, то лёдяной газ испарится и размеры Титана сильно уменьшатся.

Ещё один интересный спутник Сатурна — Энцелад, привлекает учёных тем, что под его ледяной поверхностью есть океан жидкой воды. А если так, то в ней возможна и жизнь, ведь и температуры там положительные. На Энцеладе открыты мощные водяные гейзеры, бьющие в высоту на сотни километров! Подробнее об Энцеладе

Так же осуществлена посадка автоматической станции «Гюйгенс» на поверхность Титана, одного из спутников Сатурна. Это была первая в истории посадка зонда на поверхность небесного тела во Внешней части Солнечной системы.

Несмотря на свои значительные размеры и массу, плотность Сатурна примерно в 9.1 раза меньше плотности Земли. Поэтому, ускорение свободного падения на экваторе — всего 10,44 м/с². То есть, совершив там посадку, мы бы не почувствовали возросшей силы тяжести.

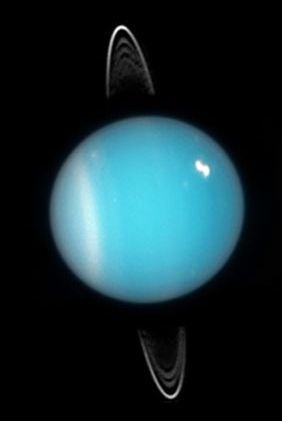

Уран — ледяной гигант.

Атмосфера Урана состоит из водорода и гелия, а недра — изо льда и твёрдых горных пород. Уран выглядит довольно спокойной планетой, в отличие от буйного Юпитера, но всё-же в его атмосфере были замечены вихри. Если Юпитер и Сатурн называют газовыми гигантами, то Уран и Нептун — ледяные гиганты, поскольку в их недрах отсутствует металлический водород, а вместо него много льда в различных высокотемпературных состояниях.

Уран выделяет очень мало внутреннего тепла и поэтому является самой холодной из планет Солнечной системы — на нём зарегистрирована темперутура -224°С. Даже на Нептупне, который находится дальше от Солнца — и то теплее.

У Урана есть спутники, но они не очень крупные. Самый большой из них, Титания, в диаметре более чем в два раза меньше нашей Луны.

В отличие от других планет Солнечной системы, Уран как бы лежит на боку — его собственная ось вращения лежит почти в плоскости вращения Урана вокруг Солнца. Поэтому, он поворачивается к Солнцу то Южным, то Северным полюсами. То есть, солнечный день на полюсе длится 42 года, а потом сменяется на 42 года «полярной ночи», во время которой освещён противоположный полюс.

Этот снимок сделан телескопом Хаббл в 2005 году. Видны кольца Урана, светло окрашенный южный полюс и яркое облако в северных широтах.

Оказывается, не только Сатурн украсил себя кольцами!

Любопытно, что все планеты носят имена римских богов. И только Уран назван именем бога из древнегреческой мифологии.

Ускорение свободного падения на экваторе Урана — 0,886 g. То есть, сила тяжести на этой планете-гиганте даже меньше чем на Земле! И это несмотря на его огромную массу. Виной этому — опять же малая плотность ледяного гиганта Урана.

Космические аппараты пролетали мимо Урана, делая попутно снимки, но детальных исследований пока не проводилось. Правда, NASA планирует отправить к Урану исследовательскую станцию в 2020-ых годах. Есть планы и у Европейского космического агентства.

Нептун.

Нептун — самая дальняя планета Солнечной системы, после того, как Плутон «разжаловали» в «карликовые планеты». Как и остальные планеты-гиганты, Нептун значительно больше и тяжелее Земли.

Нептун находится довольно далеко от Солнца и поэтому стал первой планетой, открытой благодаря математическим вычислениям, а не при помощи прямых наблюдений. Планета была зрительно обнаружена в телескоп 23 сентября 1846 года астрономами Берлинской обсерватории, на основании педварительных расчётов француского астронома Леверье.

Любопытно, что судя по рисункам, Галилео Галией наблюдал Нептун задолго до этого, ещё в 1612 году, в свой первый телескоп! Но. он не распознал в нём планету, приняв за неподвижную звезду. Поэтому, Галилей не считается первооткрывателем планеты Нептун.

Несмотря на свои значительные размеры и массу, плотность Нептуна примерно в 3,5 раза меньше плотности Земли. Поэтому, на экваторе сила тяжести — всего 1,14 g, то есть почти как на Земле, как и у двух предыдущих планет-гигантов.

Источник

Струкура и исследование планет-гигантов

Планеты и деление их на группы. Полеты космических аппаратов к планетам-гигантам. Юпитер как самая большая планета Солнечной системы. Строение и элементы планет: Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран и Плутон. Спутники и кольца планет-гигантов, их исследование.

| Рубрика | Астрономия и космонавтика |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 25.03.2009 |

| Размер файла | 27,3 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Спутники планет-гигантов…………………………………. ……..…..11

Список использованных источников…………………………. …………17

Планеты делятся на две группы, отличающиеся по массе, химическому составу (это проявляется в различиях их плотности), скорости вращения и количеству спутников.

Четыре планеты, ближайшие к Солнцу, планеты Земной группы, невелики, состоят из плотного каменистого вещества и металлов.

Планеты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун получили название гигантских по своим огромным размерам сравнительно с Землей. Они гораздо массивнее, состоят в основном из легких веществ и поэтому, несмотря на огромное давление в их недрах, имеют малую плотность.

Девятую планету — Плутон, по-видимому, нельзя отнести ни к одной из двух групп. По химическому составу он близок к группе планет-гигантов, а по размерам — к земной группе.

Вполне естественно, что среди планет-гигантов лучше всего изучены ближайшие к нам — Юпитер и Сатурн.

Две пары планет-гигантов, Юпитер и Сатурн, Уран и Нептун, довольно сильно различаются между собой. Юпитер и Сатурн больше по размерам и менее плотные.

Полеты космических аппаратов к планетам-гигантам очень трудны. Солнечной энергии на таких больших расстояниях уже недостаточно для питания их систем, приходится использовать радиоизотопные генераторы. Надежность всех систем и приборов должна быть исключительно высокой, так как полеты длятся многие годы.

В 1972 г. к Юпитеру был запущен американский космический аппарат «Пионер-10», а в 1973 г. к Сатурну «Пионер-11». В 1977 г. к планетам-гигантам были запущены два американских космических аппарата — «Вояджер-1» и «Вояджер-2».

Взаимное расположение Земли, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна позволяло при запуске в это время совершить пролет вблизи всех четырех планет-гигантов, что и было сделано «Вояджером-2».

Такая выгодная конфигурация планет повторится только в XXII в. «Вояджер-1» после пролета вблизи Юпитера и Сатурна ушел на траекторию, выводящую его за пределы Солнечной системы.

Это самая большая планета Солнечной системы. Его масса в 318 раз больше земной, а объем в 1 300 с лишним раз больше земного, и составляет около 1 /1 050 массы Солнца. Экваториальный радиус Юпитера равен 71 400 км (в 11,2 раза больше земного). Полярный радиус заметно меньше экваториального и равен 66 900 км, т.е. сжатие планеты велико (? = 1 /16). Гравитационное ускорение около 2 500 см/с 2 . Средняя плотность 1,3 г/см 3 (почти в четыре раза меньше земной).

Угловой диаметр Юпитера — около 40″. На диске видно множество деталей, но среди них нет ни одной постоянной. Есть некоторое число деталей, которые наблюдаются в течение столетий, но их положение и вид изменяются.

Несомненно, что видимая «поверхность» Юпитера представляет собой облачный покров. Наиболее заметны темные красноватые полосы, вытянутые параллельно экватору. Светлые промежутки между ними называются зонами. Зоны и полосы расчленяются на отдельные пятна различного вида и формы.

В 1878 г. на широте 20° было обнаружено образование, названное позднее Большим Красным Пятном. Впоследствии оно уменьшало свою интенсивность, затем несколько увеличивало, но всегда оставалось более слабым, чем в момент открытия. Просмотр старых зарисовок показал, что его наблюдали еще в XVII в., не обращая на него особого внимания.

Период вращения, определенный по движению деталей, которые расположены на разных широтах, зависит от их широты, аналогично тому, как это имеет место на Солнце. Период вращения увеличивается с ростом широты.

Полосатая структура диска Юпитера является следствием преимущественно зонального (т.е. ориентированного вдоль параллелей) направления ветра в атмосфере Юпитера. Механизм, который приводит в действие общую циркуляцию на Юпитере, такой же, как на Земле: разность в количестве тепла, получаемого от Солнца на полюсах и экваторе, вызывает возникновение гидродинамических потоков, которые отклоняются в зональном направлении кориолисовой силой. При таком быстром вращении, как у Юпитера, линии тока практически параллельны экватору. Картина усложняется конвективными движениями, которые наиболее интенсивны на границах между гидродинамическими потоками, имеющими разную скорость. Конвективные движения выносят вверх окрашивающее вещество, присутствием которого объясняется слегка красноватый цвет Юпитера. В области темных полос конвективные движения наиболее сильны, и это объясняет их более интенсивную окраску.

Так же, как и в земной атмосфере, на Юпитере могут формироваться циклоны. Оценки показывают, что крупные циклоны, если они образуются в атмосфере Юпитера, могут быть очень устойчивы (время жизни до 10 5 лет). Вероятно, Большое Красное Пятно является примером такого циклона. Изображения Юпитера, полученные при помощи аппаратуры, установленной на космических аппаратах, показали, что Большое Красное Пятно не является единственным образованием такого типа: найдено несколько устойчивых красных пятен меньшего размера.

Основные компоненты атмосферы — молекулярный водород H2 и He. Имеется множество малых составляющих (метан, аммиак и др.). по-видимому, элементный состав атмосферы (и всей планеты в целом) не отличается существенно от солнечного.

Полное давление у верхней границы облачного слоя составляет около 0,5 атм. Облачный слой имеет сложную структуру. Верхний ярус состоит из кристалликов аммиака NH3, ниже должны быть расположены облака из кристаллов льда и капелек воды.

Поток внутреннего тепла на единицу площади примерно равен потоку, получаемому от Солнца. В этом отношении (большой поток внутреннего тепла) Юпитер ближе к звездам, чем к планетам земной группы. Однако источником внутренней энергии Юпитера не являются, конечно, ядерные реакции. По-видимому, излучается запас энергии, накопленный при гравитационном сжатии планеты. В процессе формирования планеты из протопланетной туманности гравитационная энергия пыли и газа, образующих планету, должна была переходить в кинетическую и затем в тепловую энергию.

Наличие большого потока внутреннего тепла означает, что температура довольно быстро растет с глубиной. Согласно наиболее вероятным теоретическим моделям она достигает 400 К на глубине 100 км ниже уровня верхней границы облаков, а на глубине 500 км — около 1 200 К.

Токи в жидких недрах Юпитера генерируют мощное магнитное поле — около 10 Э вблизи видимой поверхности планеты.

Юпитер имеет 18 спутников и тонкое кольцо.

В 1995 г. был выведен на орбиту «Галилео» — искусственный спутник Юпитера и, кроме того, в атмосферу вошел зонд, при помощи которого были поведены прямые измерения температуры, давления, химического состава, характеристик аэрозольной среды, освещенности.

Сатурн расположен примерно вдвое дальше от Солнца, чем Юпитер, и обращается вокруг Солнца за 29,5 года. Экваториальный радиус Сатурна равен 60 330 км, масса в 95 раз больше земной, ускорение свободного падения на экваторе 1 199 см/с 2 .

Сатурн имеет заметное сжатие диска, равное 1 /10, т.е.больше, чем у Юпитера. Средняя плотность Сатурна 0,7 г/см 3 — значительно меньше, чем плотность Юпитера.

Период вращения на экваторе равен 10 h 14 m и, как и у Юпитера, увеличивается с увеличением широты. На диске Сатурна тоже можно различить полосы, зоны и другие более тонкие образования, но контрастность деталей значительно меньше, чем у Юпитера, и в целом диск Сатурна деталями гораздо беднее.

Даже в очень сильные телескопы на Сатурне очень редко бывают видны отдельные пятна. По перемещению этих пятен удалось определить период вращения Сатурна вокруг его оси: различные зоны вращаются с неодинаковыми угловыми скоростями. Ось вращения Сатурна отклонена от перпендикуляра к плоскости орбиты на 27°, следовательно, на Сатурне происходит смена времен года.

Спектроскопические исследования обнаружили в атмосфере Сатурна водород H2, метан CH4, ацетилен C2H2, этан C2H6. Элементный состав, по-видимому, не отличается от солнечного, т.е. планета состоит на 99 % из водорода и гелия. По внутреннему строению Сатурн похож на Юпитер.

Эффективная температура Сатурна около 95 К. Так же, как и у Юпитера, около половины излучаемой энергии обусловлено потоком внутреннего тепла.

Сатурн имеет магнитное поле (около 0,5 Э у видимой границы облаков) и радиационные пояса. Он обладает очень красивой системой колец и имеет 30 спутников.

Все планеты, рассмотренные нами ранее, видны на небе невооруженным глазом и принадлежат к числу наиболее ярких объектов. Уран виден только в телескоп (его звездная величина 5,8 m ) и выглядит маленьким зеленоватым диском диаметром около 4″.

Уран был открыт английским ученым Гершелем в 1781 г.

Большая полуось орбиты планеты равна около 19,2 а.е., а период обращения вокруг Солнца 84 года. Масса Урана в 14,6 раза больше земной, радиус 26 220 км. Уран обладает заметным сжатием ( 1 /17). Средняя плотность Урана 1,55 г/см 3 — больше, чем Юпитера и Сатурна. По-видимому, в его недрах больше тяжелых элементов.

Детали на диске Урана уверенным образом не различаются, но наблюдаются периодические колебания блеска. По этим колебаниям и по эффекту Доплера был определен период вращения вокруг оси 17,24 h . Наклонение плоскости экватора к плоскости эклиптики очень большое — 98°, так что направление вращения обратное.

Спектроскопически в атмосфере Урана обнаружены водород H2 (основная составляющая, вероятно, наряду с гелием), метан CH2, и ацетилен C2H2. Метан имеет полосы поглощения в красной области спектра и его значительно больше над верхней границей облаков, чем на Юпитере и Сатурне. Это объясняет зеленоватую окраску планеты.

Облака Урана состоят, по-видимому, из частиц замерзшего метана, температура вблизи их верхней границы около 55 К, газовое давление несколько атмосфер.

В 1986 г. космический аппарат «Вояджер-2» пролетал на расстоянии около 120 000 км от Урана. Были переданы на Землю изображения самой планеты, ее колец и спутников, исследовалась атмосфера планеты (дистанционно) и ее магнитное поле.

Напряженность магнитного поля у видимой границы облаков около 0,25 Э. Удивительной является геометрия магнитного поля Урана: эквивалентный диполь удален на расстояние 6 000 км от центра планеты и наклонен на 60° к оси вращения.

Уран имеет 21 спутник и систему колец.

Спутники Урана — Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберлон вращаются по орбитам, плоскости которых практически совпадают между собой. Вся система в целом отличается необычайным наклоном — её плоскость почти перпендикулярна к средней плоскости всех планетных орбит.

Нептун — восьмая по счёту планета Солнечной системы. Нептун был открыт необычным образом. Было замечено, что Уран движется не совсем так, как ему полагается двигаться под действием притяжения Солнца и известных в то время планет. Тогда заподозрили существование ещё одной массивной планеты и попытались предвычислить её положение на небе. Эту чрезвычайно сложную задачу независимо друг от друга успешно решили английский астроном Дж. Адамс и француз У. Леверье. Открытие Нептуна имело величайшее значение, прежде всего потому, что оно послужило блестящим подтверждение закона всемирного тяготения, положенного в основу расчётов.

Эта планета тоже видна только в телескоп (ее звездная величина 7,6 m ). Угловой диаметр Нептуна около 2,4″, линейный радиус равен 24 760 км, масса — 17,2 массы Земли. Большая полуось орбиты планеты равна около 30,1 а.е., а период обращения вокруг Солнца почти 165 лет. Период вращения был определен спектроскопически и составляет 16,11 час. Направление вращения прямое.

Строение и набор составляющих Нептун элементов, вероятно, подобны Урану: различные «льды» или отвердевшие газы с содержанием около 15 % водорода и небольшого количества гелия. Как и Уран, и в отличие от Юпитера с Сатурном, Нептун, возможно, не имеет четкого внутреннего расслоения. Но наиболее вероятно, что у него есть небольшое твердое ядро (равное по массе Земле).

Атмосфера Нептуна — это, по большей части, водород и гелий с небольшой примесью метана. Синий цвет Нептуна является результатом поглощения красного света в атмосфере этим газом, как на Уране.

Подобно типичной газовой планете, Нептун славен большими бурями и вихрями, быстрыми ветрами, дующими на ограниченных полосах, параллельных экватору. На Нептуне самые быстрые в Солнечной системе ветры, они разгоняются до 2 200 км/час. Ветры дуют на Нептуне в западном направлении, против вращения планеты.

Подобно Юпитеру и Сатурну, Нептун имеет внутренний источник тепла — он излучает более чем в два с половиной раза больше энергии, нежели получает от Солнца.

У Нептуна известны восемь спутников: 4 маленьких, 3 средних и 1 большой. Один из спутников Нептуна, Тритон, принадлежит к числу крупнейших в Солнечной системе (его радиус равен 1 353 км) и движется вокруг планеты в обратном направлении.

Нептун имеет систему колец. В 1989 г. около Нептуна пролетал космический аппарат «Вояджер-2» на расстоянии 4 200 км. Средняя плотность Нептуна 1,7 г/см 3 .

5. Система Плутон-Харон

Плутон был открыт Клайдосом Томбо (США) в 1930 г. Из 9 известных больших планет Солнечной системы Плутон наиболее удалён от Солнца. Из-за огромной удалённости от Солнца и слабой освещённости изучать Плутон очень сложно.

Плутон обращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 39,4 а.е. по орбите с большим эксцентриситетом (е = 0,249). Из-за большого эксцентриситета он оказывается иногда ближе к Солнцу, чем Нептун. Наклонение орбиты (i = 17°) тоже очень большое, и Плутон выходит за пределы пояса зодиакальных созвездий.

Масса Плутона около 0,002 массы Земли, радиус 1 145 км. Это самая маленькая планета Солнечной системы.

Средняя плотность Плутона близка к 2 г/см 3 . Звездная величина самого Плутона 15 m , его спутник Харон всего на 2 m слабее. Правильнее, наверное, говорить о них, как о двойной планете.

Харон примерно в 2 раза меньше Плутона по размерам и в 15 раз по массе. Период обращения Харона 6,4 d , радиус орбиты 19 640 км, наклонение орбиты около 97°.

Средняя температура поверхности Плутона 37 К. Инфракрасные спектры Плутона показывают, что его поверхность покрыта льдами — метановым и азотным, с примесью углеводородов. Он имеет разреженную атмосферу, метан и азот, по-видимому, являются ее основными составляющими.

6. Спутники планет-гигантов

Системы спутников, расположенные около планет-гигантов, во многом подобны самой Солнечной системе. Орбиты многих спутников почти совпадают с плоскостью экватора центральной планеты, что является сильным аргументом в пользу их совместного образования.

Однако некоторые малые по размерам спутники имеют большие наклонения орбит и обратное направление обращения. Не исключено, что они являются бывшими астероидами, которые изменили свои орбиты и были захвачены планетами-гигантами.

Каждый из четырех спутников Юпитера — это своеобразный, до недавнего времени совсем не известный мир. По размерам некоторые из них несколько больше Луны, другие несколько меньше.

Поверхность Ио необычного желтовато-красного цвета. Судя по спектру отражения, она покрыта в значительной части серой. Вид поверхности свидетельствует о бурной активности недр. Во время полета «Вояджера-1» и «Вояджера-2» через систему Юпитера на Ио были обнаружены действующие вулканы.

Спутник имеет разреженную атмосферу, но состав ее детально не изучен. Одной из составляющих является двуокись серы SO2. Средняя температура поверхности Ио около 150 К, но в некоторых районах она существенно выше.

Были предложены две гипотезы о возможных источниках энергии, обеспечивающих вулканизм на Ио:

1) мощные приливы, обусловленные гравитационным полем Юпитера;

2) электрические токи, возникающие при движении Ио в магнитном поле планеты.

Три больших спутника Юпитера, по-видимому, имеют ледяную кору. Поверхность их покрыта множеством ударных кратеров. Отличительной особенностью Европы является причудливая сеть переплетающихся тонких деталей — возможно, это трещины в ледяной коре. На Европе и Ганимеде обнаружены разреженные кислородные атмосферы.

Среди спутников Сатурна особое место занимает Титан. Он обладает плотной атмосферой (около 1 атм у поверхности), состоящей в основном из азота. Обнаружены и малые составляющие, включая метан CH4 и синильную кислоту HCN. Молекула HCN — вероятно, одна из важнейших участниц предбиологического синтеза, но жизнь на поверхности Титана невозможна, так как средняя температура ее около 92 К.

Ударные кратеры покрывают поверхность спутников Сатурна — Дионы, Реи, Тефии, Мимаса, Япета, изображения которых были получены во время пролетов «Вояджера-1» и «Вояджера-2» через систему Сатурна в 1980-1981 гг.

С 5 до 15 возросло число известных спутников Урана в результате пролета «Вояджера-2» вблизи этой планеты (1980), а позднее были открыты еще 6. Были получены также изображения поверхности пяти известных ранее спутников.

В системе Нептуна крупнейший спутник — Тритон. Его орбита сильно наклонена к плоскости экватора планеты и он имеет обратное направление орбитального движения. По-видимому, он образовался отдельно от Нептуна и был им захвачен.

Когда «Вояджер-2» совершил пролет через систему Нептуна (1989), были получены очень хорошие изображения Тритона, а спектроскопические исследования показали, что на нем есть разреженная атмосфера, состоящая из азота и метана. Метановый и азотный льды покрывают поверхность Тритона. Температура поверхности Тритона очень низкая (38 К), но ее строение указывает на внутреннюю активность. Это тектонические и даже вулканические явления в вязкой ледяной среде, механизм которых пока не изучен.

Кольца Сатурна — один из самых красивых объектов, которые можно наблюдать в телескоп.

Их впервые увидел Галилей в 1610 г., но установить действительную форму найденного им образования Галилею не удалось. Это сделал в 1655 г. Гюйгенс, который обнаружил, что оно представляет собой плоское кольцо, концентричное телу планеты, но не примыкающее к нему.

Размеры кольца огромны: радиус внешнего края кольца составляет 2,3 радиуса планеты, или 137 500 км. Вместе с тем кольцо необычайно тонко — не более 15-20 км толщиной.

Когда кольцо поворачивается (при обращении планеты вокруг Солнца) к Земле ребром, оно вследствие своей тонкости перестает быть видимо даже в самые сильные телескопы, так что Сатурн в это время виден без кольца.

Ныне известно, что «кольцо» представляет собой систему из многих сотен концентрических колец. При наблюдениях с Земли они сливаются и можно выделить лишь несколько градаций, обычно три: внешнее А, среднее В и внутреннее кольцо С. Размеры их следующие:

В экв. диаметрах планеты В км

Внешний диаметр кольца 1 2,310 278 600

Середина деления Кассини 1,985 239 400

Внутренний диаметр кольца 2 1,481 178 500

Внутренний диаметр кольца 3 1,194 144 000

Внешнее кольцо А отделено от среднего кольца В резким темным промежутком, называемым щелью Кассини. Среднее кольцо является самым ярким. От внутреннего кольца С оно тоже отделено темным промежутком. Внутренне кольцо С, темное и полупрозрачное, называется креповым кольцом. Край этого кольца Сатурна с внутренней стороны заметно размыт и сходит на нет постепенно.

Фотографии, полученные «Вояджерами», показали многие удивительные детали, не нашедшие пока объяснения, например, радиальные лучи, переплетения, пучки.

Кольца состоят из огромного количества частиц, находящихся в орбитальном движении вокруг планеты. Спектр отражения колец в ближайшей инфракрасной области содержит полосы поглощения, характерные для льда H2O. По-видимому, частицы колец состоят в основном из льда. При прохождении Земли через плоскость колец Сатурна удалось установить, что их толщина очень мала (несколько километров).

Юпитер и Уран тоже имеют кольца, но открыты они были только недавно. Они существенно менее развиты, и наблюдать их гораздо труднее.

Кольцо Юпитера — узкое, похожее на кольцо F Сатурна. Оно расположено в плоскости экватора, его радиус около 1,7 радиуса планеты. Впервые кольцо Юпитера было обнаружено на снимках, переданных с борта «Вояджера-1». Внутри кольца находится очень слабое «гало», заполняющее тороидальную зону между кольцом и облачным слоем планеты.

Уран имеет систему колец, но они тоже узкие. Их впервые обнаружили с Земли при наблюдениях покрытий звезд, но гораздо более полные данные были получены при полете «Вояджера-2» вблизи Урана (1986 г.).

Наблюдения покрытия звезд Нептуном также дали определенные свидетельства о том, что у него есть система колец, но не очень уверенные, и наличие их было по-настоящему установлено только при встрече «Вояджера-2» с Нептуном (1989 г.).

В эпоху формирования Солнечной системы вокруг планет-гигантов могли возникать уплощенные облака протопланетной материи, из которой потом образовались спутники. В зоне колец приливная сила препятствует образованию спутника, поэтому есть гипотезы, предполагающие, что кольца Сатурна являются остатками протопланетного вещества.

Другая группа гипотез предполагает, что кольца являются более молодыми и заполняющие их частицы образуются в результате постепенного разрушения спутников.

Гравитационное взаимодействие вещества колец со спутниками и столкновения с ними также играют существенную роль в эволюции колец. В одних случаях спутники мешают разрушению узкого кольца, находящегося рядом, в других, наоборот, удаляют вещество колец (либо «сгребая» его, либо нарушая устойчивость движения).

Итак, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун представляют юпитерову группу планет, или группу планет-гигантов, хотя их большие диаметры — не единственная черта, отличающая эти планеты от планет земной группы.

Планеты-гиганты имеют небольшую плотность, краткий период суточного вращения и, следовательно, значительное сжатие у полюсов. Их видимые поверхности хорошо отражают, или, иначе говоря, рассеивают солнечные лучи.

Малая плотность планет-гигантов может объясняться тем, что она получается делением массы на видимый объем, а объем мы оцениваем по непрозрачному слою обширной атмосферы.

Поскольку планеты-гиганты находятся далеко от Солнца, их температура (по крайней мере, над их облаками) очень низка: на Юпитере — 145°С, на Сатурне — 180°С, на Уране и Нептуне еще ниже.

Уже довольно давно установили, что атмосферы планет-гигантов состоят из метана, аммиака, водорода, гелия. Полосы поглощения метана и аммиака в спектрах больших планет видны в огромном количестве. Причем с переходом от Юпитера к Нептуну метановые полосы постепенно усиливаются, а полосы аммиака слабеют.

Основная часть атмосфер планет-гигантов заполнена густыми облаками, над которыми простирается довольно прозрачный газовый слой, где «плавают» мелкие частицы, вероятно, кристаллики замерзших аммиака и метана.

Планеты-гиганты исследованы гораздо хуже, чем планеты земной группы. Это объясняется двумя обстоятельствами:

1) при изучении планет-гигантов в гораздо меньшей степени можно пользоваться аналогиями с теми явлениями, которые наблюдаются на Земле;

2) расстояния до планет-гигантов относительно велики.

Список использованных источников

1. Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Альфа-М, 2003. — 464с.

2. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. — М.: Высшее образование, 2007. — 335с. — (Основы наук)

3. Гусейханов, М.К., Раджабов, О.Р. Концепции современного естествознания: Учебник. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. — 692с.

4. Игнатова, В.А. Естествознание: Учебное пособие. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. — 254с.

5. Концепции современного естествознания: Учебное пособие/ под общ. ред. проф. С.И. Самыгина. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д; Издательский центр «МарТ», 2007. — 240с. — (серия «Учебный курс»)

6. Общий курс астрономии: Учебное пособие/ под ред. В.В. Иванова. — М.: Едиториал УРСС, 2001. — 544с.

7. Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. — М.: Издательство Эксмо, 2005. — 464с. — (Образовательный стандарт XXI)

8. Соломатин, В.А. История и концепции современного естествознания: Учебник для вузов. — М.: ПЕР СЭ, 2002. — 464с. — (Современное образование)

Подобные документы

Основные особенности планет-гигантов. Юпитер как одна из планет, видимых невооруженным глазом, спутники Юпитера, его физико-химическая характеристика. Кольца и спутники Сатурна. Планеты-близнецы – Нептун и Уран, место открытия и способ обнаружения.

презентация [5,7 M], добавлен 15.03.2012

Физическая природа планет-гигантов, их основные физические характеристики, история открытия и изучения. Особенности планет Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, планеты-астероида Плутон — размеры и масса, температура, удаленность от Солнца, период обращения.

лекция [10,6 K], добавлен 05.10.2009

Общая характеристика планет Солнечной системы как наиболее массивных тел, движущихся по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. Расположение планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Размеры и химический состав планет.

презентация [406,8 K], добавлен 04.02.2011

Отличительные свойства планет-гигантов. Состав планет-гигантов. Радиоизлучение Юпитера. Магнитное поле и радиационные пояса Юпитера. Строение магнитосферы. Сложная система циркуляции в атмосфере Юпитера. Система колец Урана.

дипломная работа [233,0 K], добавлен 26.07.2007

Происхождение небесных тел и определение их возраста. Общие сведения о Солнечной системе и ее планетах. Особенности планет земной группы. Планеты, их спутники и пояс астероидов. Основные источники энергии в недрах планет. Характеристика планет-гигантов.

курсовая работа [75,3 K], добавлен 24.09.2011

Общие сведения о Солнечной системе как планетарной системе, имеющей центральную звезду и естественные космические объекты, вращающиеся вокруг неё. Характеристика планет земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс и планет: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

презентация [802,4 K], добавлен 21.04.2011

Расположение планет Солнечной системы в порядке удаления от центра: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Строение комет и метеоритов. Происхождение Солнечной системы. Внутреннее строение и географическая оболочка Земли.

реферат [530,1 K], добавлен 15.02.2014

Источник