Солнечная интерференция

Со́лнечная интерфере́нция — искажение радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца, при приближении последнего к оси антенна — спутник связи.

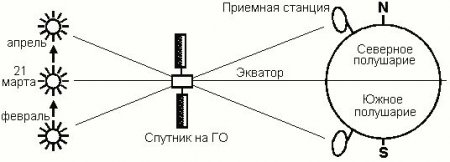

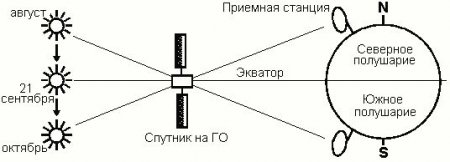

В глобальном масштабе солнечная интерференция проявляет себя два раза в год в период 3,5 недели, окружающих дни весеннего и осеннего равноденствия ( 20—21 марта и 21—22 сентября соответственно), когда Солнце пересекает небесный экватор, рядом с которым находится «пояс Кларка» со спутниками связи, двигающимися по геостационарной орбите.

Весной интерференция затрагивает сначала наземные станции в северном полушарии, переходит к экваториальным (пик интерференции на которых приходится точно на день равноденствия), а затем переходит к станциям южного полушария. Осенью всё повторяется в обратном направлении.

С точки зрения наземной станции интерференция продолжается в течение 5—12 дней, в течение которых, при прохождению по небу, Солнце оказывается в направлении на спутник, на который ориентирована антенна на 1—10 минут . В начале периода интерференция проявляется снижением уровня сигнала и увеличением количества ошибок, к середине периода приём срывается совсем.

Для конкретной наземной станции время начала и окончания интерференции может быть рассчитано с точностью до секунды. Исходными данными для расчета являются:

- расположение спутника,

- координаты наземной станции,

- диаметр антенны,

- диапазон (С или Ku).

На дуплексном канале связи (между двумя наземными станциями) интерференция сказывается дважды: сначала на приёме одной наземной станции, потом на приёме другой.

Вред, наносимый солнечной интерференцией

В первую очередь, интерференция ухудшает качество связи и приводит к её срывам, что сказывается на качестве услуг, предоставляемых с её использованием. Единственный способ этого избежать — заблаговременно переключиться на другой спутник (с другим периодом интерференции) или использовать альтернативный канал связи.

Некоторые системы позиционирования для спутников с наклонными орбитами во время интерференции могут начать следить за солнцем вместо спутника. Позиционеры, подверженные такому эффекту на время интерференции, рекомендуется выключать или переводить в геостационарный режим.

Антенны большого диаметра, окрашенные в светлые тона, в солнечную погоду фокусируют свет на конвертере (или облучателе), что может привести к разогреву, расплавлению пластиковых частей и повреждению его электронных компонентов. Во избежание повреждений, в таких антеннах рекомендуется экранировать конвертер листом радиопрозрачного материала (картона, пластика и т. п.) на время интерференции.

Источник

Интерференция света от солнца

23 декабря 2007

Главная

Просмотров: 6881

Что такое солнечная интерференция?

Солнце, как любая звезда, излучает энергию не только в видимой (световой) части спектра, но и в виде радиоволн, в том числе сантиметрового диапазона. Когда три объекта — приемная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена и Солнце — находятся на одной прямой, прием сигналов со спутника становится невозможным. Это происходит из-за того, что сигналы транспондера перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год — ранней весной и осенью.

Солнечная интерференция имеет место в пределах 3,5 недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21-е марта и 21-е сентября). В эти периоды Солнце, совершая свой годовой путь, пересекает плоскость экватора. Солнечная интерференция в феврале, марте и апреле сначала оказывает воздействие на земные приемные станции, расположенные в северных широтах, затем захватывает станции, расположенные южнее. На экваторе середина периода, в который проявляется солнечная интерференция, приходится точно на день равноденствия — 21 сентября. Затем зона интерференции смещается в южное полушарие, и последними влияние интерференции испытывают станции в южных широтах. Для них период солнечной интерференции заканчивается через 3,5 недели после дня весеннего равноденствия. В августе, сентябре и октябре картина меняется на обратную, так как Солнце в это время движется в обратном направлении — из Северного полушария в Южное. Период интерференции для каждой конкретной станции продолжается чуть более недели. В этот период каждые сутки сказывается интерференция, в начале светового дня — для восточных спутников, в конце — для западных. Сначала интерференция проявляется в виде едва различимых шумов на изображении и звуке, затем день ото дня шумы становятся значительнее, и в середине периода интерференции прием срывается совершенно. В момент интерференции, особенно в ясную погоду, необходимо по возможности уводить антенну со спутника. Катанные алюминиевые рефлекторы и пластиковые рефлекторы с глянцевой поверхностью способны концентрировать солнечные лучи в фокальной точке столь «успешно», что из-за высокой температуры оплавляются пластмассовые детали облучателей и выходит из строя электроника конверторов.

Дни и время начала и конца солнечной интерференции для каждого спутника для конкретной приемной станции может быть рассчитано абсолютно точно.

Исходными данными для расчета являются:

1. Геометрия взаимного расположения Земли, приемной станции, спутника и Солнца;

2. Усиление антенны и ширина главного лепестка диаграммы направленности;

3. Используемый частотный диапазон;

4. Шумовая температура приемной системы;

Последние числа февраля — первые числа марта — время весенней солнечной интерференции для спутниковых приемных станций Урала и Западной Сибири. В это время Солнце, проходя свой ежедневный путь по небосклону, на некоторое время оказывается на линии спутник — приемная антенна, «попадая» в диаграмму направленности последней. Солнце является мощным источником электромагнитных излучений во всем диапазоне частот, поэтому во время интерференции прием сигнала со спутника, как правило, невозможен. Это явление наблюдается на протяжении 5-12 дней, от 1 до 8 минут каждый день в одно и то же время. Продолжительность интерференции зависит от диаметра приемной антенны и частотного диапазона.

Чем опасна солнечная интерференция

1. Для приемных систем телекомпаний и радиостанций, осуществляющих непосредственную ретрансляцию спутникового сигнала в эфир: во время прохождения Солнца через диаграмму направленности антенны неизбежен срыв приема — брак в эфире. Чтобы не допустить этого, необходимо подготовить альтернативный источник сигнала и заблаговременно переключиться на него.

2. Для станций, принимающих сигнал спутников «Горизонт», «Экспресс» с наклонными орбитами с использованием ресиверов-позиционеров Drake ESR-700, Drake ESR2000XT-plus, Pansat XR4600D: во время интерференции ресивер может «бросить» спутник и начать следить за Солнцем. Чтобы этого не произошло, необходимо заблаговременно запрограммировать в ресивере нужный спутник, как геостационарный, чтобы отключить слежение на время интерференции. После восстановления приема спутник можно опять сделать спутником с наклонной орбитой. Если приемная часть ресивера не используется, то на время интерференции его можно просто перевести в Standby — режим.

3. Для станций, принимающих сигнал спутников «Горизонт», «Экспресс» с наклонными орбитами с использованием интеллектуального следящего контроллера RC2000B, RC2000C фирмы Research Concepts Inc.: если на время интерференции приходится процедура проверки данных таблицы слежения, контроллер может навестись на Солнце и «испортить» строку таблицы. Это может привести к повторному срыву приема через сутки, даже если интерференция к этому времени закончится. Чтобы такого не произошло, необходимо заблаговременно отключить контроллер от сети на время интерференции, и вновь включить его после восстановления приема.

4. Для приемных систем, использующих антенны большого диаметра, окрашенные в светлый цвет: в ясную погоду во время интерференции солнечные лучи фокусируются антенной на конверторе. Это может привести к расплавлению пластмассовых деталей облучателя и конвертора и выходу из строя электроники. Чтобы этого не произошло, необходимо заблаговременно разместить перед облучателем экран из картона или непрозрачного полиэтилена.

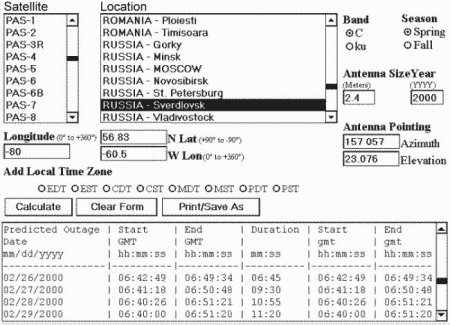

Как определить время солнечной интерференции

1. Можно воспользоваться простой программой-калькулятором look.exe, которая бесплатно распространяется в Интернет c ftp://mckibben.com/look.exe. Это программа MS DOS, она не требует инсталляции. Программа примитивная, дает только дату, когда длительность интерференции максимальна и время середины «сеанса» интерференции. Чтобы определить первый и последний дни интерференции, необходимо отсчитать от полученной даты назад и вперед количество дней, определяемое этой же программой по диаметру антенны и диапазону. То же самое необходимо проделать со временем, чтобы получить самое ранее время начала и самое позднее время конца интерференции. Программа работает только для приемных станций Северного полушария. Программу look.exe можно получить на нашем сайте (66 кБ).

2. Гораздо удобнее in-line калькулятор, находящийся на сайте PanAmSat. Для расчета времени интерференции необходимо ввести орбитальную позицию спутника (или выбрать спутник из списка), географические координаты приемной станции (или выбрать город из списка — там есть даже российские города. ), выбрать частотный диапазон (C-Ku), сезон (весна-осень), ввести диаметр антенны в метрах, год и нажать кнопку Calculate. Программа выдаст расписание времени начала, времени конца и длительности интерференции по дням. Его можно получить в виде отдельного html-файла, чтобы распечатать или сохранить на диске, для этого нужно просто нажать кнопку Print/Save As

Программа работает для любой точки Земли, однако она ориентирована на приемные станции США, поэтому при вводе данных необходимо учитывать некоторые особенности:

Орбитальные позиции спутников считаются в градусах западной долготы в круговой мере от 0 до 360 W (от гринвичского меридиана на Запад). Для спутников, находящихся над Восточным полушарием, необходимо вводить значение восточной долготы со знаком «минус», либо пересчитывать восточную долготу в полукруговой мере в западную долготу в круговой: W = 360 — E

Долгота точки приема также должна быть введена в градусах западной долготы в круговой мере. Для Восточного полушария необходимо перед значением восточной долготы проставить «минус», либо пересчитать ее в западную по той же формуле.

При вводе диаметра антенны для разделения десятичных знаков следует использовать точку, а не запятую. При вводе числа с запятой программа «виснет».

Следует помнить, что американцы пишут дату : месяц-число-год, а не число-месяц-год.

Источник

Интерференция света от солнца

Дисперсия света – это явление, обусловленное зависимостью показателя преломления n от частоты ν (длины волны λ ) света

Следствием дисперсии является разложение в спектр пучка белого света при прохождении его через призму. Первые экспериментальные наблюдения дисперсии света проводил в 1672 г. И. Ньютон. Он объяснил это явление различием масс корпускул.

Опыт Ньютона состоял в том, что узкий пучок солнечного света он направил на боковую грань трехгранной призмы, а при выходе пучка из противоположной боковой грани наблюдались разноцветные лучи в следующей последовательности – красный(К), оранжевый(О), желтый(Ж), зеленый(З), голубой(Г), синий(С), фиолетовый (Ф). Полученную им цветную полоску Ньютон назвал спектром.

Сущностью явления дисперсии является различие фазовых скоростей распространения лучей света c различной длиной волны в прозрачном веществе — оптической среде (тогда как в вакууме скорость света всегда одинакова, независимо от длины волны и следовательно цвета). Обычно, чем больше частота световой волны, тем больше показатель преломления среды для неё и тем меньше фазовая скорость волны в среде:

- у света красного цвета фазовая скорость распространения в среде максимальна, а степень преломления — минимальна,

- у света фиолетового цвета фазовая скорость распространения в среде минимальна, а степень преломления — максимальна.

Цвет в природе

Говоря простым языком, цвет — это ощущение, которое получает человек при попадании ему в глаз световых лучей.

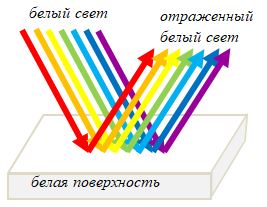

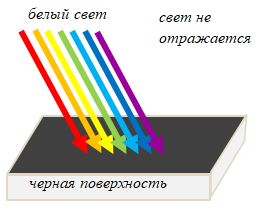

Свет делится на излучаемый и отраженный. В физическом смысле оба вида света представляют собой две стадии одного и того же процесса, но их информационные роли существенно отличаются. В классическом случае излучаемый источником свет представляет собой максимально широкий спектр колебаний и кажется неокрашенным. Это чисто психологическое явление – нам удобнее воспринимать привычное солнечное освещение только в качестве ненавязчивого фона, а не сплошной и повсеместной радуги.

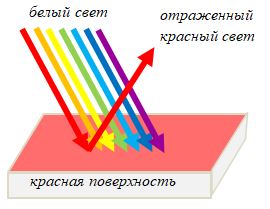

Зато отраженный свет изначально является основным источником зрительной информации, и мы максимально приспособлены именно к его восприятию. Поверхности предметов поглощают практически все падающее на них излучение, отражая только незначительную его часть. Чем ярче выражен цвет предмета, тем уже спектр его отражения: помидор отражает только красные лучи, апельсин – оранжевые и желтые, а бумага – почти весь падающий на нее свет. Поэтому помидор выглядит ярко-красным, апельсин – оранжевым, а бумага – просто белой.

Излучаемый свет – в общем случае – это первичный свет, испускаемый источником света (солнцем, луной, светильниками и т.п.). Несмотря на то, что он является суммой множества составляющих, благодаря особенностям зрительного восприятия, излучаемый свет выглядит белым (или слегка тонированным). Соответственно, черный цвет представляет собой отсутствие света, или темноту.

Отраженный свет – это вторичный (но отнюдь не второстепенный, а скорее наоборот, наиболее важный в информационном смысле) свет, идущий от поверхности неизлучающего объекта и содержащий информацию о нем, а не об источнике света. Именно благодаря отраженному свету мы видим предметы, которые его отражают. Он представляет собой разность, полученную при вычитании спектра поглощения объекта из спектра излучения светила. Белый цвет характеризует полное отражение падающего света, а черный – полное его поглощение.

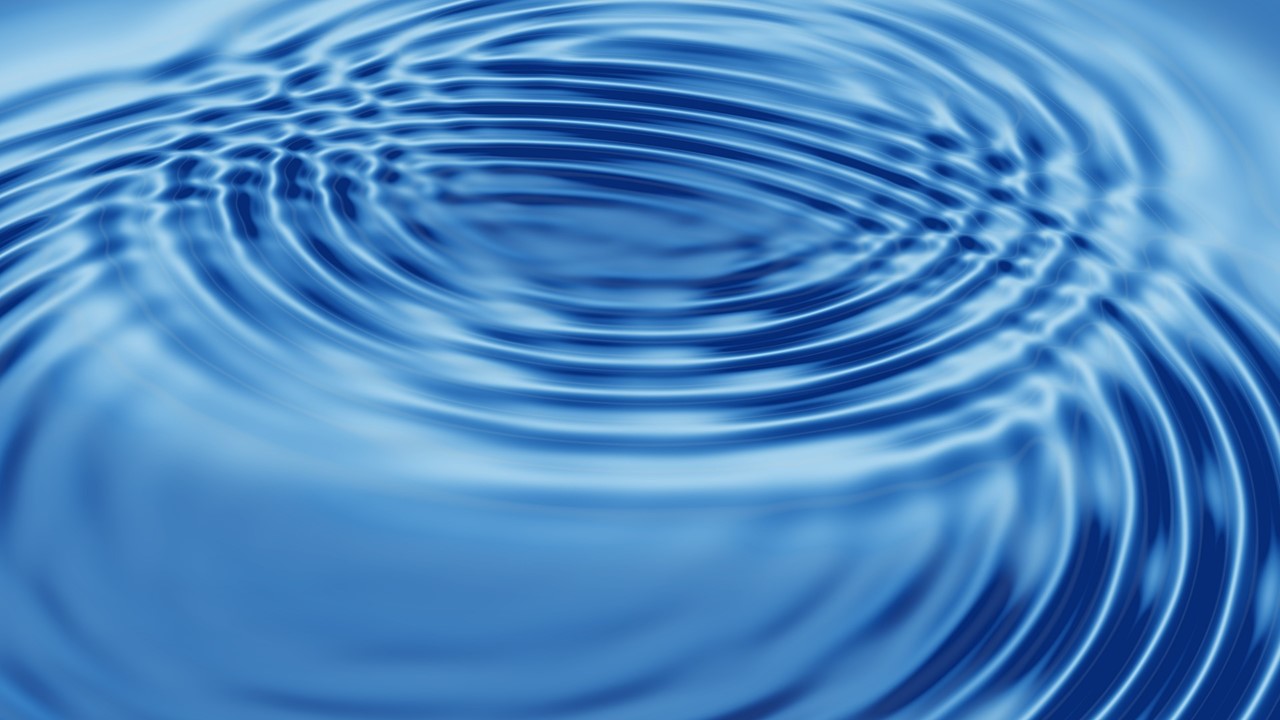

Интерференция света — перераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких когерентных световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Это распределение называется интерференционной картиной.

Когерентными называются источники света одинаковой частоты, обеспечивающие постоянство разности фаз для волн, приходящих в данную точку пространства.

Интерференция света — сложение когерентных световых волн, в результате которого происходит пространственное перераспределение энергии, приводящее к образованию устойчивой картины их усиления или ослабления.

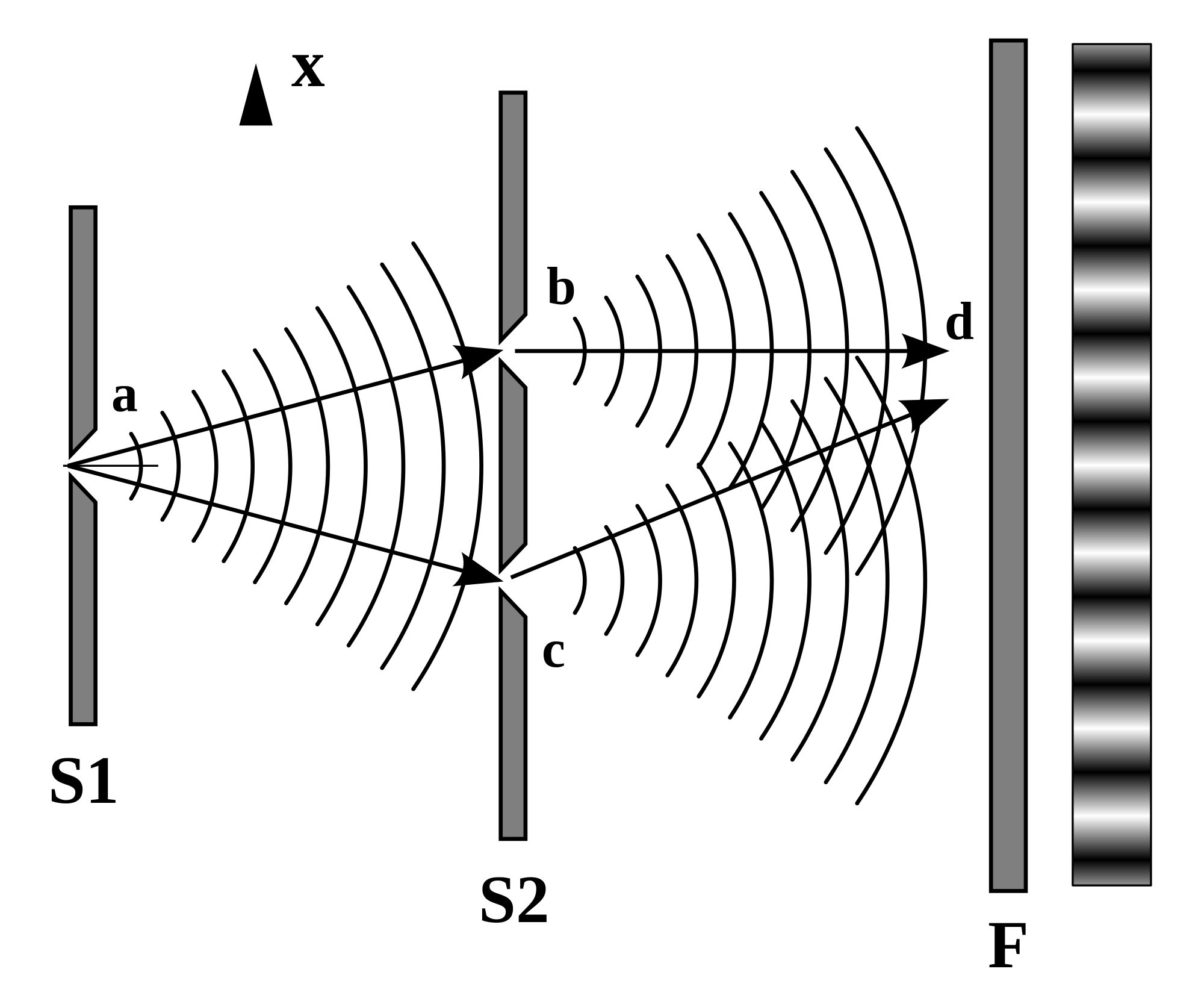

Опыт Юнга (1802 г.)

В опыте Юнга свет от источника, в качестве которого служила узкая щель S, падал на экран с двумя близко расположенными щелями S1 и S2. Проходя через каждую из щелей, световой пучок уширялся вследствие дифракции, поэтому на белом экране Э световые пучки, прошедшие через щели S1 и S2, перекрывались. В области перекрытия световых пучков наблюдалась интерференционная картина в виде чередующихся светлых и темных полос.

Интерференционный максимум (светлая полоса) достигается в тех точках пространства, в которых

Интерференционный минимум (темная полоса) достигается при

Измеряя ширину интерференционных полос, Юнг в 1802 г. впервые определил длины световых волн для разных цветов, хотя эти измерения и не были точными.

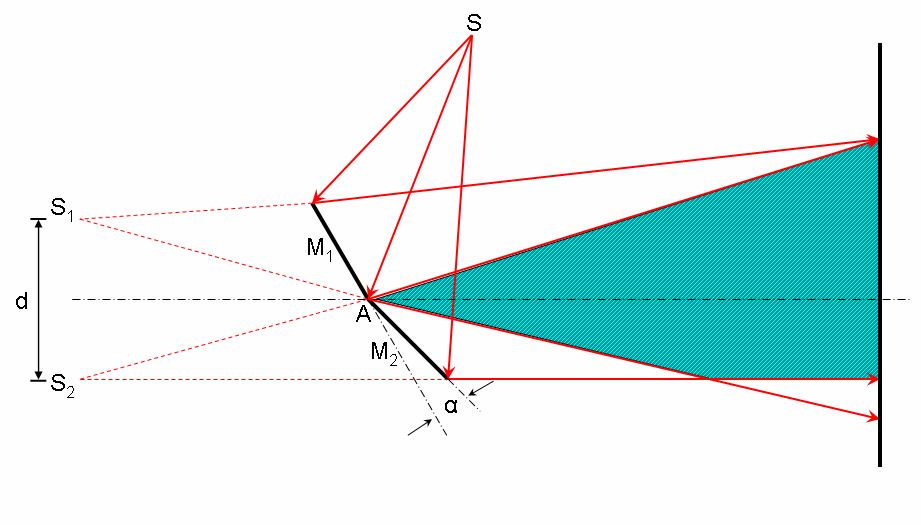

Зеркала Френеля

Свет от источника S падает расходящимся пучком на два плоских зеркала М1 и М2, расположенных относительно друг друга под углом, лишь немного отличающимся от 180° (угол α мал). Световые пучки, отразившиеся от обоих зеркал, можно считать выходящими из мнимых источников S1 и S2 являющихся мнимыми изображениями S в зеркалах. Мнимые источники S1 и S2, взаимно когерентны, и исходящие из них световые пучки, встречаясь друг с другом, интерферируют в области взаимного перекрывания (на рисунке она заштрихована). Интерференционная картина наблюдается на экране, защищенном от прямого попадания света заслонкой

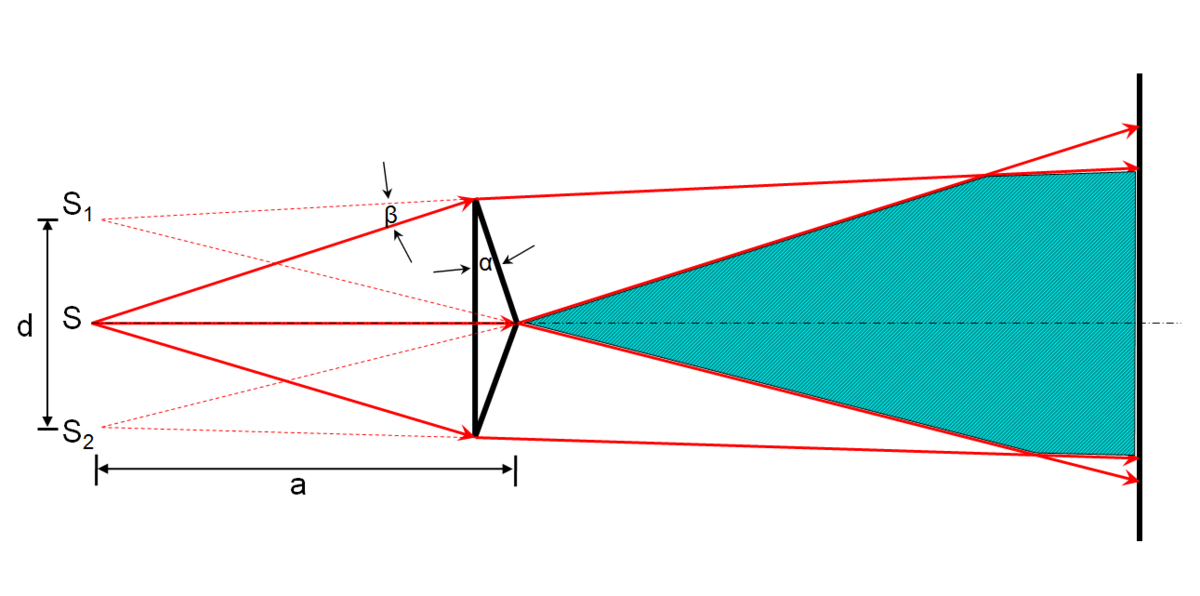

Бипризма Френеля

Она состоит из двух одинаковых, сложенных основаниями призм с малыми преломляющими углами. Свет от источника S преломляется в обеих призмах, в результате чего за бипризмой распространяются световые лучи, как бы исходящие из мнимых источников S1 и S2, являющихся когерентными. Таким образом, на поверхности экрана (в заштрихованной области) происходит наложение когерентных пучков и наблюдается интерференция.

Интерференция в тонких плёнках

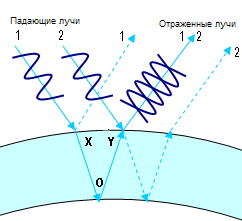

Когда луч света проходит сквозь тонкую плёнку, часть его отражается от внешней поверхности, формируя первый луч, в то время как другая часть проникает внутрь плёнки и отражается от внутренней поверхности, образуя второй луч. Наблюдаемый в отражении цвет излучения определяется интерференцией этих двух лучей. Поскольку каждый проход света через плёнку создает сдвиг по фазе пропорциональный толщине плёнки и обратно пропорциональный длине волны, результат интерференции зависит от двух величин. Отражаясь, некоторые волны складываются в фазе, а другие в противофазе, и в результате белый свет, сталкивающийся с плёнкой, отражается с оттенком, зависящим от толщины плёнки. Эффект интерференции также зависит от угла, с которым луч света сталкивается с плёнкой.

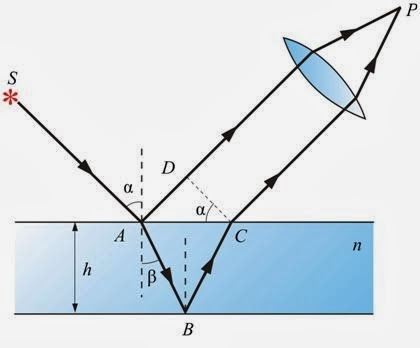

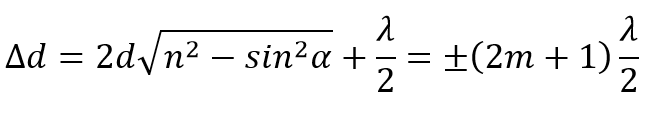

Пусть на плоскопараллельную, однородную, изотропную пластинку толщиной d падает под углом монохроматическая волна. За счет отражения её от нижней и верхней граней происходит наложение образовавшихся когерентных волн в точке P. Разность хода волн

Δd = n (AB + BC) − (AD ± λ/2) = 2dn cos β ± λ/2 .

Поправка λ/2 появляется потому, что свет в точке A отражается от оптически более плотной среды и при этом переходит в менее плотную.

Возникновение величины ±λ/2 объясняется потерей половины длины волны при отражении света от гарницы раздела сред. При n > n0 половина волны будет потеряна в точке А, и при величине λ/2 будет стоять знак минус. Если n

Δd = 2 dn cos β + λ/2

Тогда условие интерференционного максимума в отраженном свете запишется следующим образом:

2 dn cos β ± λ/2 = (2m + 1)λ/2

– если на разности хода интерферирующих волн укладывается нечетное число полуволн, то при наложении волны усиливают друг друга.

Условие интерференционного минимума в отраженном свете

2 dn cos β ± λ/2 = mλ

– если на разности хода интерферирующих волн укладывается четное число полуволн, то при наложении волны гасят друг друга.

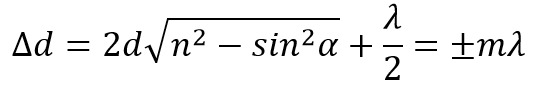

На этой диаграмме изображены два луча красного света (лучи 1 и 2). Оба луча разбиваются на два, но нас интересуют только те части, которые изображены сплошными линиями. Рассмотрим луч, выходящий из точки Y. Он состоит из двух лучей, наложившихся один на другой: части луча 1, которая прошла через стенку пузыря и части луча 2, которая отразилась от внешней поверхности. Луч, прошедший через точки XOY путешествовал дольше луча 2. Допустим, случилось так, что длина XOY пропорциональна длине волны красного света, поэтому два луча складываются в фазе.

Эта диаграмма похожа на предыдущую, за исключением того, что длина волны света другая. В этот раз расстояние XOY непропорционально длине волны, и лучи складываются в противофазе. В результате, синий свет не отражается от пузыря с такой толщиной стенки.*

На мыльную пленку, находящуюся в воздухе, падает по нормали пучок белого света. Определим, при какой наименьшей толщине d пленки отраженный свет с определенной длиной волны окажется максимально усиленным в результате интерференции.

Из условия интерференционного максимума находим для толщины пленки выражение

Минимальное значение d получается при m = 0:

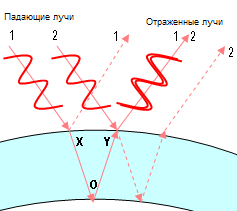

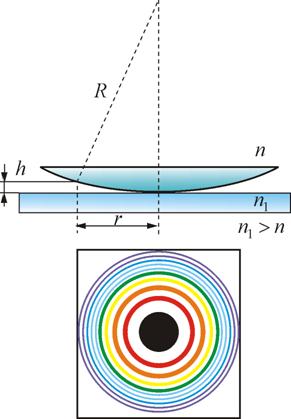

Кольца Ньютона

И. Ньютон наблюдал интерференционную картину, возникающую при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны. Параллельный пучок света падает нормально на плоскую поверхность линзы и частично отражается от верхней и нижней поверхностей воздушного зазора между линзой и пластинкой.

Кольцевые полосы равной толщины, наблюдаемые в воздушном зазоре между соприкасающимися выпуклой сферической поверхностью линзы малой кривизны и плоской поверхностью стекла, называют кольцами Ньютона.

Они изучались Ньютоном при освещении как белым, так и монохроматическим светом.

Измеряя радиусы соответствующих колец, можно (зная радиус кривизны линзы R) определить λ, и, наоборот, по известной λ найти радиус кривизны линзы. Положение максимумов зависит от длины волны λ. Поэтому система светлых и темных полос наблюдается только при освещении монохроматическим светом. При наблюдении в белом свете интерференционная картина приобретает радужную окраску.

Применение интерференции

Просветление оптики

Интерференция при отражении от тонких пленок лежит в основе просветления оптики. Прохождение света через каждую преломляющую поверхность линзы сопровождается отражением примерно 4 % падающего света. В сложных объективах такие отражения совершаются многократно, и суммарная потеря светового потока достигает заметной величины. Отражения от поверхностей линз приводят к возникновению бликов. В просветленной оптике для устранения отражения света на каждую свободную поверхность линзы наносится тонкая пленка вещества с показателем преломления иным, чем у линзы. Толщина пленки подбирается так, чтобы волны, отраженные от обеих ее поверхностей, погашали друг друга. Особенно хороший результат достигается, если показатель преломления пленки равен корню квадратному из показателя преломления линзы. При этом условии интенсивность обеих отраженных от поверхностей пленки волн одинакова.

Источник