Почему хвост кометы всегда направлен в сторону от Солнца?

Строго говоря, у кометы два хвоста — узкий газовый, состоящий из заряженных частиц (атомов и ионов), и более широкий пылевой хвост, который, как следует из его названия, состоит из пылевых частиц.

Под действием давления солнечного света пылевые частицы движутся в сторону, противоположную Солнцу. Давлением солнечного света нельзя объяснить, почему газовый хвост кометы тоже направлен в сторону, противоположную Солнцу. Примерно 50 лет назад астрономы пришли к выводу, что из Солнца исходит поток частиц — так называемый солнечный ветер — который и «сдувает» газовый хвост кометы.

Как вы уже знаете, у кометы не один, а два хвоста. Первый – это просто пыль и космический мусор. Этот хвост маленький и изогнутый. И, чем ближе комета к Солнцу, тем больше он сливается со вторым.

Второй хвост – это плазма, состоящая из ионизированного газа. И вот этот хвост всегда направлен от Солнца, потому что, как мы уже говорили, солнечный ветер легко сдувает его. Почему так происходит? Все достаточно просто: плазма, в отличие от космической пыли, отлично взаимодействует с солнечным ветром, приобретая просто немыслимую скорость. Поэтому ее хвост вытягивается на многие километры. И, так как солнечный ветер его непременно сдует, получается, что хвост кометы всегда будет направлен в противоположную от Солнца сторону.

Важно понимать, что комета не просто камень, как астероид. По большей части комета состоит изо льда. И чем она ближе к Солнцу, тем быстрее лед испаряется, и под действием солнечного ветра уносится вдаль от кометы, образуя тот самый второй хвост, который покрывает собой первый, значительно увеличивая его в размерах.

Что же такое солнечный ветер и как он дует в космосе? Это не совсем тот ветер, который вы привыкли наблюдать на улице. Точнее, совсем не тот. Солнечный ветер состоит из элементарных частиц: электронов, протонов и прочих. Это просто поток частиц, который сбивает молекулы воды с поверхности кометы, заставляя их уноситься вдаль. Ну, и так, как этот поток бьет от Солнца, то хвост кометы всегда будет направлен от него. Самая известная комета, комета Галлея, пролетала над Землей в 1986 году. У нее был самый большой и красивый хвост из всех, что мы когда-либо видели. Причем Земля тогда проходила аккурат через ее хвост, поэтому вид открывался воистину шикарный.

Кометы обладают не только этой интересной особенностью. Больше о них вы можете узнать здесь.

Источник

Почему у комет есть хвосты?

Когда комета приближается к Солнцу, газ на его поверхности ионизируется, что создает хвост, который струится в противоположном направлении.

Астрономия и чудеса космоса, кажется, сбивают нас с ног каждый день. Это, конечно, имеет смысл, потому что чем больше мы узнаем о небесных объектах, тем более увлекательными они становятся. Самое приятное в этой области науки заключается в том, что у нас никогда не хватает ресурсов для исследований. Есть бесчисленное множество вещей, которые мы не знаем или полностью не понимаем, что держит нас готовыми и жаждущими большего.

Например,вы никогда не задумывались, что это за мерцающие хвосты за кометами? Ну, ты вот-вот это узнаешь!

Когда комета пролетает близко от солнца, ультрафиолетовое излучение Солнца заставляет газ ионизироваться с поверхности кометы в форме хвоста. Интересно, что комета не обязательно имеет только один хвост. Это явление можно объяснить тем фактом, что поверхность кометы не ровная, как у планет. Из-за этой неровной поверхности ионизация может привести к откачке множества струй великолепных трасс.

Что такое кометы?

Как и все в науке, кометы издавна ассоциировались со знаками Бога. В раннем возрасте кометы могли означать хорошие предзнаменования для некоторых королей, но плохой знак для других! В 1910 году люди в Чикаго закрыли свои окна в ответ на слух, что хвост кометы может ввести яд в атмосферу Земли. Однако наше нынешнее знание отбрасывает такие вымышленные идеи!

Кометы — это небесные тела, которые в основном состоят из льда. Обычное название, которое используют исследователи, — «снежные комья грязи». Они «снежные», потому что состоят изо льда, в то время как «грязный комок» указывает на присутствие большого количества пыли. Известно, что большинство этих комет вращаются вокруг Солнца, но они, как правило, обитают в отдаленной области Солнечной системы, называемой Облаком Оорта.

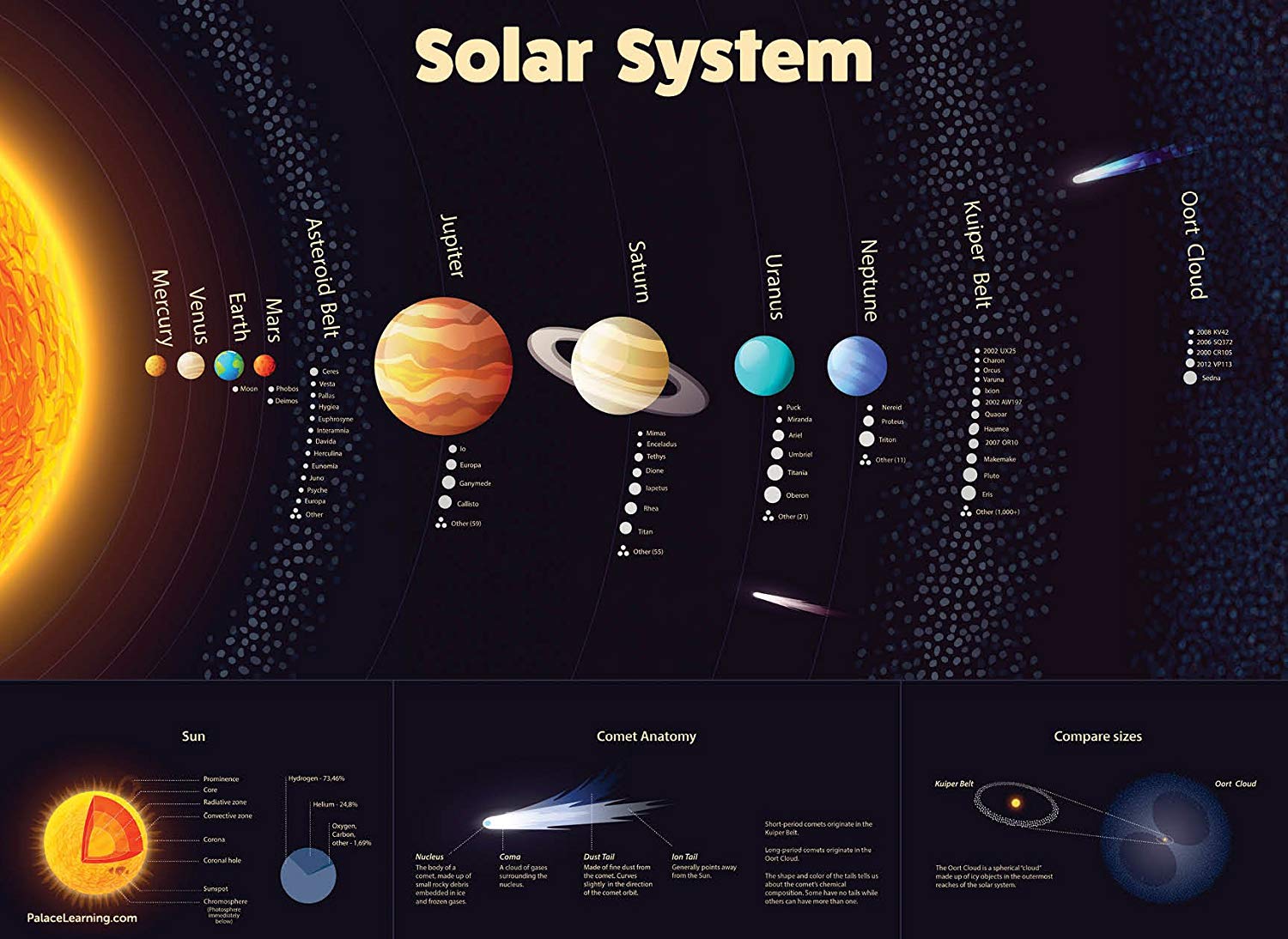

Положение облака Оорта

Строение кометы можно разделить на две части: ядро и кома. Ядро — это темная часть кометы, которая состоит из скалистого ядра и имеет на поверхности пыль, лед и различные газы. Эти газы чаще всего включают окись углерода, аммиак, двуокись углерода и метан. Блестящая часть, которая вылетает из ядра, называется комой. Слово происходит от латинского Comida, что означает «волосатый».

Что такое кома и почему они тянутся как хвост?

Каждый раз, когда вы видите изображение кометы, вы неизбежно обнаруживаете нечеткий след. Это потому, что все снимки комет, которые вы видели, были сделаны с Земли, а наша планета довольно близко к Солнцу. Таким образом, кажется, что Солнце ответственно за хвост комет.

Когда комета, находясь на орбите Солнца, оказывается в непосредственной близости от звезды, лед на поверхности ядра начинает превращаться в газ. Если вам интересно, как это возможно, позвольте мне объяснить на примере из нашего повседневного опыта.

Если холодильник перестает работать, лед превращается в воду, а это означает, что твердые вещества могут превращаться в жидкости. Однако на поверхности кометы, как лед превращается в газ, не проходя через жидкую стадию?

Простой ответ на этот вопрос — сублимация. Сублимация происходит, когда молекулы поглощают достаточно тепла, чтобы преодолеть силы притяжения соседних соседей и уйти прямо в стадию пара. Сублимация — герой этой истории. В комете с двумя хвостами одна может быть частицами ионизированного газа, которые сублимируются под действием солнечного ветра. Другой хвост может состоять из пыли, которая выходит с поверхности кометы после ионизации льда.

Важно отметить, что ионизирующее давление, вызванное солнечным ветром, более интенсивно воздействует на молекулы газа, что означает, что ионный хвост более интенсивен. Для сравнения, пылевой хвост стреляет более лениво. Более того, неправильная форма кометы также может быть причиной появления множества хвостов.

Являются ли хвосты комет на самом деле ядовитыми?

Это может звучать странно, но люди думали об этом много лет! Как ни странно, если ядро кометы содержит много углерода, то хвост после ионизации может вытеснить жуткий зеленый цвет. Для людей, которые часто связывают зеленые жидкости с ядом, путаница неизбежна!

Комета Галея (официальное название 1P/Halley[1]) — яркая короткопериодическая комета, возвращающаяся к Солнцу каждые 75—76 лет. В 1910 году земля прошла через хвост кометы Галлея, но никакого ущерба не было. Хотя хвосты комет, как известно, содержат смертельный газ, называемый цианогеном, он редко оказывает влияние. Наша планета, проходящая через этот хвост, могла принять ничтожно малую долю цианогена хвоста, которого было недостаточно для того, чтобы повлиять на Землю!

С каждым прошедшим десятилетием мы склонны накапливать больше фактов об этих мигрирующих небесных объектах, которые когда-то считались приносящими чуму или хороший урожай. Наука и астрономия, от необоснованных и необычных убеждений до понимания химического состава на поверхности этих “волосатых” грязных шаров, несомненно, прошли долгий путь!

Источник

13 комет наблюдавшихся с Земли, о которых вам будет интересно узнать

Краткий рассказ о 13 кометах, посещавших в обозримом прошлом окрестности Земли и наблюдавшиеся с её поверхности

Кометы! Люди наблюдали этих космических гостей с незапамятных времен и именно с кометами, пожалуй, связано большинство мистически-космических слухов и сплетен. “Косматые чудовища” никогда не появлялись на небосклоне просто так – всегда они несли “на хвосте” какие-то испытания жителям Земли. В наше время, мы уже лишились того пиетета, что был присущ людям прошлого и, напротив, с нетерпением ждем появления на звездном небе ярких комет, чтобы полюбоваться ими.

Сегодня я предлагаю вам своеобразный рейтинг из 13 самых ярких, красивых и заметных комет, которые довелось наблюдать землянам за последние столетия, и начнем мы с самой знаменитой кометы, о которой хоть раз слышал каждый.

Комета Галлея (1P/Halley)

Короткопериодическая комета, названая именем Эдмунда Галлея. Период обращения кометы Галлея вокруг Солнца составляет 75,5 лет, поэтому нет ничего удивительного, что на глаза наблюдателям она попадала целых 30 раз, а первое известное письменное упоминание о её визите датируется 240 годом до н.э.

За 75,5 лет эта комета умудряется проделать колоссальный путь – её ближайшая точка прохождения около Солнца находится между орбитам Венеры и Меркурия, а самая дальняя – чуть-чуть не дотягивает до орбиты Плутона.

Комета Галлея, снимок 1986 года

Комета Галлея достаточно яркая и видна невооружённым глазом. Последний проход через перигелий был в феврале 1986 года, а следующий визит ожидается в 2061 году. Оставленный след кометы породил метеорные потоки Эта-Аквариды и Ориониды.

Во многом комета Галлея стала первой – её первую исследовали с помощью космических аппаратов, для неё впервые была доказана периодичность возвращения, анализируя её, мы вообще получили первые представления о том, что представляют собой кометы.

Комета Хиякутаке (C/1996 B2)

Долгопериодическая комета, открытая 30 января 1996 года японским астрономом-любителем Юдзи Хякутакэ. Комета получила статус «Большой кометы 1996 года», что и неудивительно: в марте 1996 года приблизилась на расстояние менее 15 млн. км. к Земле, в связи с этим имела высокую визуальную яркость. Хвост имел длину до 7 угловых градусов.

Комета Хиякутаке (C/1996 B2)

Диаметр кометы Хякутакэ оценивается около 5 км. При наблюдении её впервые было обнаружено рентгеновское излучение, впоследствии обнаруженное у других комет. Комета Хякутакэ – редкий гость в наших краях. Исследования показали – её местом рождения является не Пояс Койпера, как у большинства комет, а Облако Оорта, что само по себе делает путь до Солнца очень долгим. В самой дальней точке орбиты, комета Хякутакэ отстоит от Солнца на 3/4 светового года.

Изначальный период обращения кометы вокруг Солнца оценивался в 17 000 лет, но во время её первого (на памяти людей) визита, в 1996 году, на орбиту кометы сильно повлияла гравитация Юпитера, и сейчас оценки времени возвращения кометы варьируются от 70 000 лет. Таким образом, первый наблюдаемый человеком пролет кометы рядом с Землей, вполне может оказаться и последним.

Комета Хейла – Боппа (C/1995 O1)

Комета открытая Аланом Хейлом и Томасом Боппом 22 июля 1995 года, является одной из самых ярких из наблюдаемых и по праву зовется “Большой кометой 1997 года”. Размеры ядра этого гиганта составляют 90 км., а длина хвоста достигала 148 млн. км., что приблизительно равно расстоянию от Земли до Солнца.

Период обращения кометы Хейла – Боппа вокруг Солнца составлял примерно 4200 лет, но во время её последнего полета вокруг Солнца, сократился вдвое (до 2400 лет) за счет гравитации Юпитера. Интересно, что комета Хейла – Боппа была первой открытой “треххвостой” кометой – в дополнение к обычным газовому и пылевому хвостам, у неё имелся ещё слабый натриевый, видимый только с помощью мощных инструментов и сложной системы фильтров. Также, в составе кометного вещества космического странника, были обнаружены неизвестно как попавшие туда сложные органические вещества, такие как уксусная и муравьиная кислоты.

Комета Хейла – Боппа (C/1995 O1)

Во время пролета кометы Хейла – Боппа в окрестностях нашей планеты, немало говорили и о том, что “прячась” в кометном хвосте, следует и разведывательный корабль пришельцев. Были даже энтузиасты которые предъявили его снимки (как всегда нечеткие и не вызывающие доверия), однако вскоре об этой истории забыли.

Комета Джакобини – Циннера (21P/Джакобини – Циннера)

Эта небольшая короткопериодическая комета была обнаружена в Мишелем Джакобини (в 1900 г.) и подтверждена Эрнстом Циннером (в 1913 г.). Её период обращения вокруг Солнца составляет всего 6,4 года, а в самой дальней точке она никогда не выходит за орбиту Юпитера.

За счет того, что комета слабая (хотя размер её ядра составляет не менее 6 км в поперечнике), она регулярно играла в “кошки-мышки” с астрономами и далеко не каждый раз “находилась” на своем месте, вопреки всем прогнозам. Зато иногда комета Джакобини – Циннера появлялась не просто в виде довольно яркого объекта (в 1946 и 1959 г.г.), но и рассыпала настоящие “искры” вспышек непонятного происхождения.

Комета Джакобини – Циннера (21P/Джакобини – Циннера)

Скорее всего эти вспышки отвечают и за ещё одно интересное явления, связанное с этой кометой — метеорный поток Дракониды, максимум активности которого приходится примерно на 9 октября. Обычно он весьма слаб, но в отдельные годы (например в 1933 и 1946 годах) он “выливался” в настоящие “метеоритный ливень”, когда за один час регистрировалось по несколько тысяч метеоров.

Комета Морхауза (C/908 R1)

Одна из первых комет, которая была заснята на фото, во время своего прохождения в 1908 году. Обнаружена Дэниелом Уолтером Морхаузом осенью того же года и очень заполнилась наблюдателям необычным хвостом.

Иногда казалось, что хвост кометы разделяется на шесть отдельных хвостов, а иногда казался как бы отделенным от головы кометы, наподобие того, как пламя из реактивного двигателя кажется отделенным от самого двигателя.

Комета Морхауза (C/908 R1)

Хвост кометы Морхауза был необычен и тем, что сформировался, когда комета находилась еще на расстоянии 2 а.е. от Солнца, и что в его спектре была высокая концентрация иона CO+.

Судя по необычной орбите кометы, скорее всего человечество больше никогда её не увидит – как и у многих других гостей из Облака Оорта, её орбита не замкнута и представляет собой бесконечную параболу. Хотя, кто знает, возможно через миллионы лет комета Морхауза все же вернется в окрестности Солнца.

Комета Икэя – Сэки (C/1965 C1)

Очень яркая комета, открытая 18 сентября 1965 года двумя японскими любителями астрономии. Принадлежит к группе комет, называющихся “задевающие Солнце” (околосолнечные кометы Крейца). Хотя официально Икэя-Сэки не получила никакого титула, её все же принят называть «Большой кометой 1965 года».

Комета Икэя – Сэки (C/1965 C1)

Наблюдать её полет было крайне интересно – проходя перигелий комета фактически задела солнечную корону, так как проходила на расстоянии 500 тыс. км. от поверхности нашей звезды. Наблюдатели сообщали, что комета была ясно видна на дневном небе рядом с Солнцем. В Японии комета проходила перигелий в полдень по местному времени, и имела звёздную величину −17m, то есть была в 60 раз ярче полной луны.

Полученные спектры кометы, после их изучения дали информацию о присутствии металлов в составе.

Комета Хьюмасона (C/1961 R1)

Комету Хьюмасона обнаружил астроном Милтон Хьюмасон 1 сентября 1961 г. Перигелий кометы превысил орбиту Марса на 2,133 астрономических единиц, её период оценен в 2940 лет, а диаметр ядра — приблизительно в 41 км.

Поначалу комета считалась чем-то невероятно гигантским и непонятным, ведь она ярко сияла ещё задолго до приближения к Солнцу и была хорошо различима на расстояниях, на которых “обычные” кометы почти не видны. Абсолютная звёздная величина +1,5m сделала комету Хьюмасона в сотни раз ярче любой другой кометы на тот период.

Комета Хьюмасона (C/1961 R1)

Кроме того, комета Хьюмасона отличалась необычайно размытым внешним видом и обнаруживала значительное преобладание иона CO+ в шлейфе хвоста, что ранее наблюдалось только у кометы Морхауза. Хост кометы Хьюмасона имел длину около 750 млн. км.

Комета Энке (2P/Энке)

Удивительна история “открытий” кометы Энке, ведь её открывали:

- Пьер Мешен в 1786 году

- Каролина Гершель в 1795 году

- Жан-Луи Понс и Алексис Бувар в 1805 году

И только в 1818 году все тот же Жан-Луи Понс сумел “открыть” комету по-настоящему, рассчитав её орбиту. Но, в 1819 году это достижение “переплюнул” немец Иоганн Энке. Именно он сумел не только уточнить орбиту кометы, но и связать “вновь открытую” космическую гостью с прошлыми, более ранними наблюдениями. В его честь она в итоге и была названа.

Комета Энке (2P/Энке)

Комета Энке обладает экстремально коротким периодом обращения и возвращается каждые 3,3 года, однако из-за того, что её радиус ядра составляет всего 3,1 км, она достаточно слабая, и это не смотря на то, что в ближней точке она подходит к Солнцу всего на 50 млн. км.). Эта комета является источником мелких частиц, порождающих метеорный поток Тауриды (точнее три потока: северные, южные и бета-тауриды), активный ежегодно в октябре – ноябре. Существует интересная гипотеза о том, что знаменитый Тунгусский метеорит принадлежал именно к этому метеорному потоку.

Комета Лекселя (D/1770 L1)

Короткопериодическая комета с периодом обращения 5,5 года. Комета была открыта в июне 1770 года французским астрономом Шарлем Мессье, а названа в честь Андрея Лекселя вычислившего ее эллиптическую орбиту и опубликовавшего результаты своих вычислений в 1772 и 1779 годах.

Сразу после открытия, комета, которая до этого была частым гостем, вдруг исчезла как по мановению волшебной палочки. Скорее всего это связано с тем, что в 1779 г. комета Лекселя после очередного тесного сближения с Юпитером (0,0016 а.е.) либо перешла на отдаленную эллиптическую орбиту, либо была навсегда выброшена из Солнечной системы.

И знаете что? Скорее всего это и к лучшему, потому что больше всего комета Лекселя известна тем, что именно она в 1770 году приближалась к Земле так близко, как ни одна другая не до, не после неё – 2 миллиона километров, т.е. 6 расстояний до Луны. В космических масштабах – пустяк. А виной всему все тот же “хулиган” Юпитер – именно после сближения с ним в 1767 году, она изменила орбиту и пошла к Земле. Так что кто знает, не “расправься” Юпитер с космической гостьей в 1779-ом, не влетела ли бы она прямо в Землю во время следующего сближения?

Комета Свифта – Таттла (109P/Swift – Tuttle)

Открыта в 1862 году, независимо друг от друга астрономами Льюисом Свифтом и Хорасом Таттлом и по многим параметрам схожа с кометой Галлея. Комета характеризуется крайне вытянутой и протяжённой орбитой, которая в перигелии заходит внутрь орбиты Земли, а в афелии достигает орбиты Плутона. При этом в отличие от кометы Галлея, комета Свифта-Таттла более “медленная” (период обращения 133,3 года) и значительно более мелкая – диаметр её ядра 26 км.

Комета Свифта – Таттла (109P/Swift – Tuttle)

Наблюдателям с Земли, сама по себе комета Свифта-Таттла неинтересна: она относительно слабая и не видна невооруженным глазом. Гораздо интереснее другое: именно эта комета является самым крупный околоземным объектом, пересекающий орбиту Земли и совершающий регулярные опасные сближения с Землей. Хотя из-за стабильности орбиты кометы Свифта-Туттля (она захвачена Юпитером и находится с ним в резонансе) нам это ничем не угрожает, зато каждый август мы можем наблюдать захватывающее зрелище – метеорный поток Персеиды рассекающий ночное небо десятками искр.

В следующий раз глядя на росчерки метеоров потока Персеиды, помните – это сгорают в атмосфере не просто космические крошки, а обломки кометы Свифта-Туттля.

Комета Макнота (C/2006 P1)

Долгопериодическая комета, была открыта 7 августа 2006 года Робертом Макнотом и отмечена как «Большая комета 2007 года». На момент появления стала самой яркой кометой за полвека, её хвост протянулся на 35 градусов (треть неба), а яркость составляла -6m, что позволяло спокойно наблюдать её даже при свете дня. Неплохо для глыбы льда диаметром всего 25 километров.

Комета Макнота (C/2006 P1)

Комета Веста (C/1975 V1)

Комета Веста крайне эффектно появилась на небосклоне в 1976 году, достигнув яркости -3m. И что интересно – мы даже не можем точно сказать, увидим ли когда-нибудь Весту снова. Дело не только в том, что подойдя к Солнцу на минимальное расстояние сближения, ядро кометы развалилось на 4 фрагмента. Просто имея почти параболическую орбиту, Веста имеет орбитальный период минимум в 258 тысяч лет, а максимум… не знает никто. Мы можем только догадываться какие космические дебри она посетит во время своего путешествия, какие гравитационные возмущения окажут на неё влияние и как следствие – совершенно ничего определенного не можем сказать о её дальнейшей судьбе.

Комета Веста (C/1975 V1)

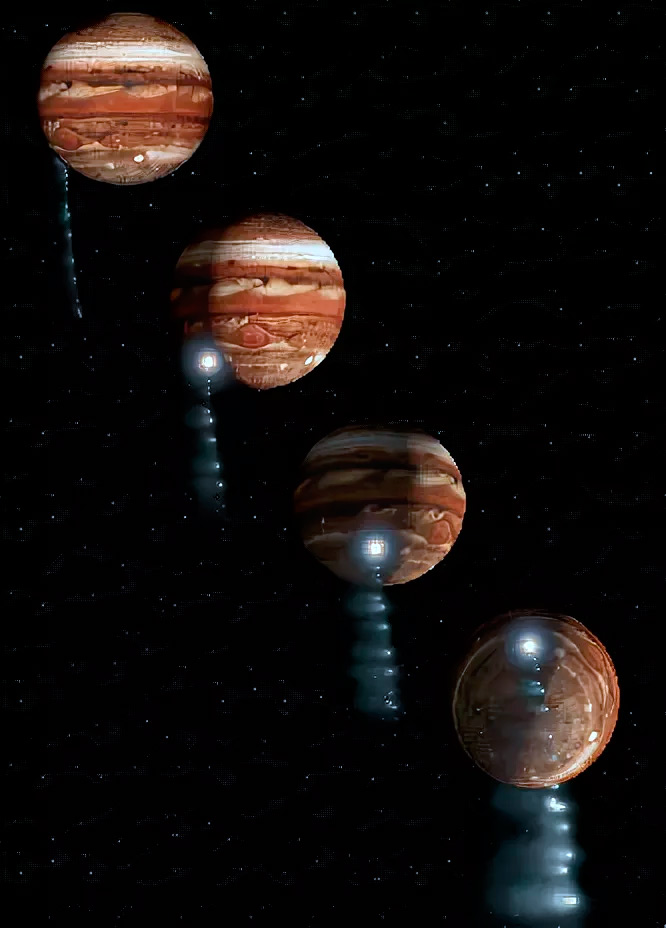

Комета Шумейкеров—Леви 9 (D/1993 F2)

В ночном небе Земли эту комету видно не было никогда, однако шуму она наделала столько, что в 1994 году о ней говорили все. Дело в том, что именно короткопериодическая комета Шумейкеров-Леви 9 стала участницей первого и единственного столкновения крупных небесных тел в Солнечной системе, которое наблюдалось человечеством. Вторым участником столкновения, были его главный виновник – Юпитер.

Падение кометы Шумейкеров—Леви 9 на Юпитер (модель)

Мы не можем утверждать какой размер и вес имела комета Шумейкеров-Леви 9 изначально, т.к. на момент открытия в 1992 году, она уже представляла собой не менее 20 осколков, расколовшегося единого ядра. Однако то с какой силой “рванул” в атмосфере планеты-гиганта её крупнейший осколок (примерно подсчитано, что выделившаяся энергия при столкновении, в 750 раз превышала мощь общего ядерного потенциала всех стран на Земле), говорит о том, что маленькой она не была.

Вспышки от падения обломков кометы Шумейкеров-Леви 9 на Юпитер были видны даже наблюдателям с Земли (разумеется в телескопы), а “дыры” оставленные ими в облачном покрове Юпитера достигали в диаметре 12 тыс. километров и сохранялись даже после полного оборота планеты вокруг оси.

Источник