Как впервые был доставлен грунт из Луны (1970г. СССР)

Небольшой шар, стремительно прорезая толщу атмосферы, приближался к Земле. Вот раскрылся купол парашюта — быстрый бег перешел в плавное снижение. Наконец родная Земля — шар с драгоценным лунным грунтом благополучно приземлился в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган Казахской ССР. Так 24 сентября 1970 года завершился замечательный полет советской автоматической станции «Луна-16».

А начался этот исторический полет 12 сентября 1970 года: запущенный в 16 часов 26 минут по московскому времени автоматический исследователь через 70 минут стартовал к Луне с орбиты искусственного спутника Земли. Последняя ступень ракеты-носителя настолько точно вывела станцию на трассу полета к Луне, что потребовалась всего одна коррекция(исправление)траектории вместо двух запланированных. Коррекция траектории позволила «Луне-16» выйти в расчетную точку окололунного пространства, где был включен бортовой двигатель станции и ее движение затормозилось; благодаря тормозному импульсу под действием лунного притяжения станция перешла на круговую орбиту вокруг Луны высотой 110 километров. Последующие двое суток станция маневрировала в окололунном пространстве, чтобы перейти на предпосадочную орбиту. «Луна 16» успешно выполнила маневры и перешла на эллиптическую орбиту вокруг Луны, двигаясь по этой орбите, она удалялась от поверхности Луны на максимальное расстояние 106 километров, а затем приближалась к ней на минимальное расстояние 15 километров. Именно с этой орбиты станция «Луна-16» сошла в расчетной точке (для этого снова включался бортовой двигатель) и начала снижаться, чтобы совершить посадку на лунной поверхности.

Станция мягко прилунилась в 8 часов 18 минут по московскому времени 20 сентября 1970 года в районе Моря Изобилия.

После посадки станция приступила к выполнению программы научных исследований. По команде с Земли был приведен в действие автоматический грунтозаборник. Это уникальный механизм, который путем сложных манипуляций привел электрический бур в контакт с поверхностным слоем, обеспечил бурение грунта до глубины 35 сантиметров, взятие грунта и помещение его в контейнер возвращаемого аппарата.

А затем наступил один из самых ответственных этапов — лунный грунт нужно было доставить на Землю. 21 сентября в 10 часов 43 минуты по команде с Земли был включен двигатель ракеты «Луна — Земля», и космическая ракета с возвращаемым аппаратом стартовала с Луны. Впервые в истории космонавтики автомат стартовал с другого небесного тела Солнечной системы, чтобы вернуться на Землю.

Двигатель космической ракеты был выключен, когда скорость достигла 2708 м/сек, после чего ракета с возвращаемым аппаратом перешла на баллистическую траекторию полета к Земле. На баллистическую — это означает, что после выключения двигателя ракета двигалась только под действием сначала силы притяжения Луны, а затем уже Земли. И нужна была величайшая точность выведения на траекторию, которую не требовалось бы исправлять и, двигаясь по которой, ракета встретилась бы с Землей. И не просто встретилась, а вошла в атмосферу над определенной точкой земного шара, чтобы потом совершить посадку в заданном районе Советского Союза. Ракета блестяще справилась со своими задачами, и лунный грунт был благополучно доставлен на Землю.

Источник

Почему засекретили изучение лунного грунта?

Когда аппараты доставили на Землю образцы лунного грунта, все его исследования быстро засекретили. Что ученые обнаружили в грунте? Может быть внеземные вирусы или иные формы жизни?

3 февраля 1966 году на поверхность Луны впервые в истории человечества приземлился земной аппарат — советская станция «Луна-9». Исследователей особенно интересовала лунная поверхность, однако аппарат лишь сделал снимки и замерил радиацию.

В 1969 году на Луну высадились американцы, которые взяли с нее пробы грунта, однако по понятным причинам в СССР эти пробы не попали. Лишь в 1970-1973 годах советские ученые смогли достать собственные образцы грунта с помощью аппаратов «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».

Эти образцы были совсем небольшими, всего несколько сотен граммов, однако для науки они были куда дороже любых драгоценностей (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

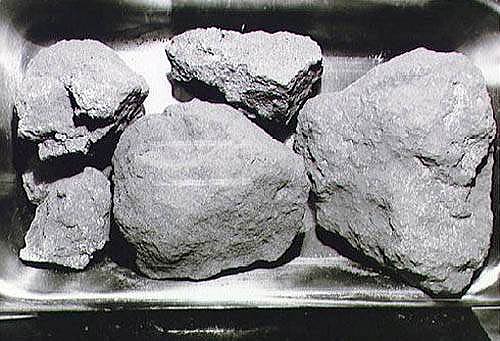

В первую очередь выяснилось, что образцы лунной почвы состояли из реголита — это рыхлое вещество, совершенно отличное от земной бесструктурной пыли. Он напоминает влажный песок. По химическому составу грунт был схож с измельченной земной горной породой базальтового типа.

Далее оказалось, что грунт не содержал в себе никаких бактерий, зато в нем было много тяжелых рудных металлов, в том числе ильменит (титанистый железняк), оливин (вероятно метеорный) и силикатные породы. Также в грунте нашли радиоактивный изотоп гелия He-4 и очень редкий изотоп He-3. Больше о советском изучении лунного грунта ничего не известно. Засекретили.

Американцы, первыми заполучившие свои образцы грунта, так же первыми назвали его странноватым. Астронавт Нил Армстронг утверждал, к примеру, что «Луна пахнет порохом», а Харрисон Шмитт, вернувшись после прогулки по Луне в жилой модуль и сняв скафандр, на некоторое время испытал ощущения словно при аллергическом рините.

После этого стали высказываться предположения о том, что лунная пыль очень опасна для легких человека и даже для растений. Специалисты NASA неоднократно высказывали свою обеспокоенность по этому поводу. Они также смоделировали такие помещения будущей лунной базы, чтобы полностью исключить попадание лунной пыли в жилые отсеки.

Однако о конкретной причине подобного негативного поведения лунной пыли исследователи NASA подробностей не говорят до сих пор. Недавнее исследование предположило, что причина этого кроется в оливине и авгите, которые являются токсичными веществами, однако это лишь теория.

Всего американцы за время действия лунной программы привезли со спутника Земли около 360 кг грунта. По крайней мере именно так было заявлено. Какая-то его часть разошлась по друзьям и родственникам астронавтов в качестве подарков, а также различным ученым, но основная была скрыта и «законсервирована для будущих изучений».

Вскоре ФБР внезапно объявило все пробы лунного грунта собственностью США, таким образом получить грунт жителям других стран стало практически невозможно. А в 2000-х власти США начали активно и агрессивно выискивать всех посторонних людей, к которым он попал.

В последние годы сразу несколько жителей США судятся с NASA из-за того, что они являются обладателями лунного грунта, который захотели у них отобрать. А в дом Нэнси Ли Карлсон, которая купила лунные камни на аукционе, внезапно заявились люди из правительства и отобрали у нее все камни.

Чего же так опасаются власти США, если устроили за владельцами грунта настоящую охоту? И почему все образцы американского лунного грунта ныне хранятся в специальной лаборатории Lunar Samples Laboratory под очень строгой охраной?

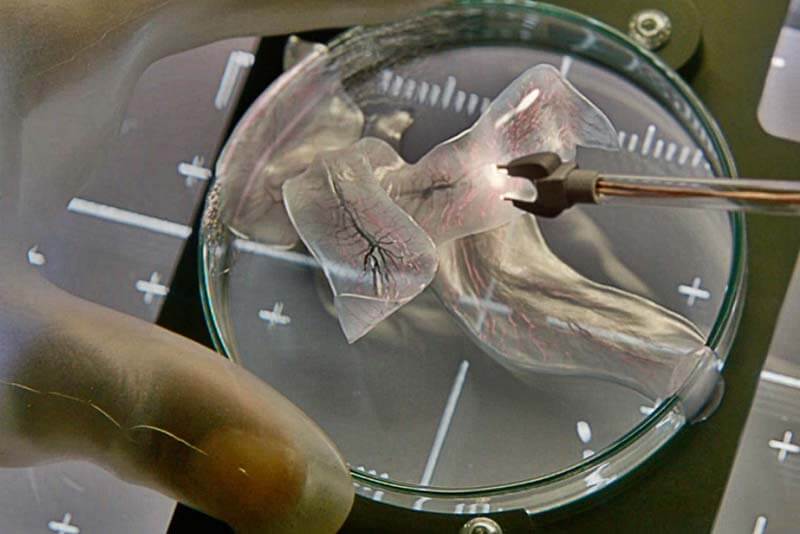

По одной из версий конспирологов, исследователи NASA обнаружили в лунном грунте некие признаки жизни. Причем эта жизнь возможно чрезвычайна опасна для Земли, ведь в той самой лунной лаборатории с грунтом работают в очень строгих условиях полной стерильности. Судя по фотографиям из лаборатории, там такая обстановка, словно ученые работают с чрезвычайно опасным вирусом.

Попасть сюда постороннему человеку очень сложно, да и то к самой работе с грунтом его не подпустят и дадут максимум сделать несколько фотографий одних и тех же камней. После каждого дня работы все пакетики, которые имели контакты с лунным грунтом, выбрасываются в специальное ведро, а потом сжигаются. Делается это якобы для того, чтобы посторонние не завладели частичками лунного грунта. Но кому они нужны в таком микроскопическом количестве?

Все результаты исследований, которые проводят в этой лаборатории, полностью засекречены.

Возникает еще вопрос, почему эту жизнь не обнаружили сразу, а тревогу забили лишь много лет спустя? Может быть на Луне этот вирус или нечто иное находился в условиях спячки из-за вакуума, но попав в земные условия с атмосферой и гравитацией некоторое время спустя «проснулся».

Те, кто видел недавний фантастический фильм «Живое», наверняка уже подметили множество аналогий с данной ситуацией. Там тоже астронавты столкнулись с непонятной формой жизни, которая очнулась от спячки лишь при наличии рядом с ней определенных условий, подходящий для ее существования.

Согласно еще одной теории, американцы могли найти в лунном грунте доказательства того, что когда-то на Луне существовала развитая цивилизация. К примеру микроскопические частицы органики, обработанного металла. Возможно в годы Лунной программы эти вещества не были обнаружены из-за несовершенства техники, но в наше время современные высокотехнологичные приборы могут разглядеть практически что угодно.

Источник

Исследования советского лунного грунта.

В статье «Внеземные минералы» я рассказал о минеральном составе космических тел, способах исследования и источниках материала для исследований. Но, оказывается, даже метеориты с подтверждённым происхождением не дают полную картину о химическом составе космических объектов. Ведь помимо термического воздействия при прохождении атмосферы Земли, ударных нагрузок при столкновении с Землёй, в столь древние куски лунной породы геологические процессы Земли могли внедрить вкрапления земных минералов.

Чтобы расставить все точки над i, нужен грунт, собранный на поверхности небесного тела. И такой грунт был доставлен с Луны 6-тью американскими пилотируемыми кораблями — Аполлон-11, 12, 14, 15, 16 и 17 (1969-1972 гг.) и 3-мя советскими автоматическими возвращаемыми станциями – Луна-16, -20 и -24 (1970-1976гг.) в количестве порядка 382 кг, из которых около 325 грамм — отечественными космическими аппаратами. С тех пор началось планомерное изучение лунного вещества — образцов горных пород и грунта (реголита) с поверхности Луны.

«Реголит (в переводе с древнегреческого – «каменное одеяло») – термин, первоначально предложенный американским геологом Дж. П. Мерриллом в 1897 году для всех рыхлых образований поверхности Земли, в настоящее время определяет обломочный материал, сплошным чехлом покрывающий поверхность безатмосферных планет, их спутников и малых космических тел. Образуется главным образом под воздействием метеоритной бомбардировки. Лунный Реголит (лунный грунт) состоит из обломков коренных пород (базальтов, анортозитов и др.) и слагающих их минералов (часто со следами плавления), спёкшихся фрагментов полузастывшего расплава, стёкол, образованных в результате ударно-взрывного воздействия на вещество внешней оболочки Луны, а также фрагментов метеоритов. Размер обломочного материала от долей миллиметра до нескольких метров. Под длительным воздействием солнечного и космического излучения лунный Реголит обогащается редкими для Луны химическими элементами (H, He, C, N и др.), изменяется изотопный состав O, Si и других элементов. Мощность лунного Реголита составляет 4–5 м в пределах лунных морей, и больше 10 м на материках». Википедия.

Первое инструментальное определение плотности и прочности поверхностного слоя реголита было осуществлено советской автоматической станцией «Луна-13» 24-31 декабря 1966 года.

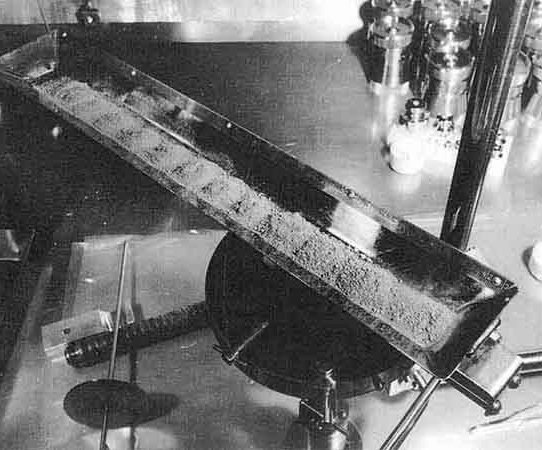

А сам лунный грунт на Землю доставили автоматические межпланетные станции для изучения Луны и космического пространства Луна-16 (24 сентября 1970 года — 101 грамм реголита из района Моря Изобилия), Луна-20 (25 февраля 1972 года — 55г. из северо-восточной оконечности Моря Изобилия вблизи кратера Амегино) и Луна-24 (22 августа 1976г. — 170 граммов из юго-восточного района Моря Кризисов). Всего 326 граммов. Весь грунт был передан в Институт геохимии АН СССР (сегодня – ГЕОХИ РАН) для исследования и хранения.

Наше правительство щедро распределило грунт из коллекции образцов «Луны-16, -20 и -24» между ведущими странами мира. Лунный грунт получили и некоторые музеи нашей страны – в их числе музей космонавтики в Москве, Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в городе Калуге, павильон «Космос» на ВДНХ, Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова.

Образцы лунного реголита в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова.

Небольшая часть лунного грунта (6 граммов) из доставленного на землю АМС «Луна-16» 24 сентября 1970 года (101 грамм) в «Музее внеземного вещества» (МВВ), что в институте ГЕОХИ РАН.

Образцы лунного грунта, доставленного станцией Луна-16, в Музее космонавтики в Москве.

Рядом фото малоизвестного в России генерального конструктора автоматических межпланетных станций на начальном этапе космической программы СССР — Георгия Бабакина. Достижение Луны, мягкая посадка на Луну, лунные спутники, «Луноходы», доставка лунного грунта, марсианские спутники, мягкая посадка на Марс, достижение Венеры – все это результаты НПО Лавочкина за 6 (шесть!) лет руководства Г. Бабакина. На фото он проверяет на слух доставленный с Луны пенал с грунтом — есть ли там вообще что-нибудь? Оказалось, есть — 101 г реголита, добытого с глубины до 30 см.

Планомерное изучение лунного вещества — образцов горных пород и грунта (реголита) с поверхности Луны продолжаются до сих пор, им посвящено более 3700 научных работ. Помимо наших учёных, исследованиями СОВЕТСКОГО лунного грунта занимались американцы – ими опубликовано 29 статей, французы – 11 статей, венгры – 2 статьи.

Изучение лунных горных пород, доставленных на Землю автоматическими станциями, показало, что эти породы отличаются по своему химическому составу от внеземных «пришельцев», собранных на Земле. Первым открытием стало обнаружение в реголите чистого железа в виде тонкой плёнки чистого неокисляемого железа.

Неокисляемая железная плёнка стала визитной карточкой лунного грунта!

Чем же заинтересовала учёных эта тончайшая, толщиной порядка 20 ангстрем, плёнка?

«Учёные предположили, что стоит этому самому лунному железу оказаться в земных условиях, то оно тут же окислится. Сомнений, в общем-то, не было, но решили убедиться на опыте: извлекли кусочек реголита из камеры, где он хранился в «космической среде», и оставили на воздухе. Прошла неделя, другая, месяц, потом почти четыре месяца, а приборы неизменно отмечали, что лунный металл не окисляется, не сгорает.

«Не может быть, — сказал академик А. Виноградов (Александр Павлович Виноградов, директор Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ РАН) АН СССР), когда ему сообщили об этом сюрпризе. — Проверьте ещё раз и найдите свою ошибку. Это же элементарно: железо, да ещё в такой степени измельчённое должно неизбежно сгорать».

Эксперименты повторяли снова и снова. И с той же настойчивостью лунный грунт «сигналил» о наличии чистого, неокисленного металла.

О странном поведении реголита академик А. Виноградов упомянул в докладе о предварительных результатах исследований на Президиуме Академии наук СССР. Академик Мстислав Всеволодович Келдыш, который вёл заседание, заметил: «Если вы поймёте, как получается на Луне такое железо, и научите нас его производить в земных условиях, то это окупит все расходы на космические исследования». Он распорядился не жалеть лунный грунт для исследований, помог привлечь к ним широкий круг специалистов из других исследовательских учреждений.

К работе приступили сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского АН СССР, Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова АН СССР, Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР и несколько позднее — Института металлофизики АН УССР…

Опыт повторялся многократно у нас, а затем и в США.

Но вернёмся к работам Института металлофизики. Анализ поверхности реголита не только подтвердил результаты предыдущих исследований по железу, но принёс и новые: установлена аналогичная неокисляемость в земных условиях лунного титана и кремния. Науке стало известно, что чистое железо, титан, кремний, доставляемые с Луны, не окисляются и на Земле.

Естественно, учёных заинтересовал вопрос: почему это происходит? Стали моделировать лунные условия: земные материалы подвергали резким перепадам температур в вакууме. Железо восстанавливалось, но ненадолго. Затем бомбардировали их протонами. Железо и титан восстанавливались, а кремний — нет. Наконец «обстреляли» ядрами аргона и получили желаемый результат: все три элемента не только восстановились, но и впоследствии не окислялись в атмосфере.

Итак, на вопрос: «Чем закаляются металлы от коррозии?» — последовал ответ: «Солнечным ветром».

Покрывающий поверхность Луны реголит — это смесь обломков пород, минералов, стёкол, спёков, образовавшаяся под действием метеоритного дождя и потоков заряженных частиц. И чтобы объяснить, как появилось железо, надо учесть все факторы.

Открытие было зарегистрировано в Государственном реестре открытий за №219: «Свойство неокисляемости ультрадисперсных форм простых веществ, находящихся на поверхности космических тел».

Теперь о солнечном ветре, а точнее, о протонах, которые в нем содержатся. В одном случае они выбивают с поверхности частиц реголита летучие элементы, снижают в ней количество кислорода. Это, так сказать, физическое воздействие солнечного ветра. Но в реголите идут и химические процессы, и, вероятно, они играют решающую роль.

Теория, даже весьма убедительная, требует экспериментальной проверки. Чтобы доказать, насколько расчёты верны, нужно в земных лабораториях имитировать лунные условия и получить то самое железо, рождение которого столь необычно.

Земные базальты схожи с лунными породами. Их и взяли объектом экспериментов. Однако на пути исследователей встали огромные трудности. Вакуум, который удалось получить в установках, моментально «загрязнился». Учёным удалось получить лишь ничтожное количество «лунного железа». Началось моделирование воздействия солнечного ветра на металл. Пластинки подвергали интенсивной атаке ионами аргона. Коррозионную устойчивость металла удалось повысить.

Возникали предположения: а может быть, все гораздо проще? И если взять чистое земное железо, оно в этих условиях тоже не будет окисляться? Изготовили тонкие пластинки из сверхчистого железа. Поверхность их тщательно отполировали. Но прошло совсем немного времени, и выяснилось, что пластинка покрылась тончайшим слоем окисла. А лунное железо по-прежнему оставалось устойчивым, словно не на Земле оно находилось. И этот немой представитель Луны заставлял искать пути к тайне.

И все же многолетние исследования большого коллектива смогли преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. Разобрались, почему и каким образом рождается лунное железо. В нем нет «центров окисления», а процесс коррозии словно цепная реакция: стоит ему начаться в одном месте — и он распространяется на весь металл. Опыты показали, что можно улучшать коррозионную стойкость металлов, если обрабатывать их пучками ионов.

Вот перед нами диск из нержавеющей стали. На нем написано: «ЛУНА». Только надпись на диске подверглась атаке ионных пучков. Затем учёные поместили диск в пары «царской водки» — смесь крепких кислот, — через 15 минут (что по земным меркам равно приблизительно 15-летнему пребыванию образца на воздухе) он покрылся ржавчиной, а слово «ЛУНА» сияло первозданной чистотой.

Дипломом на открытие отмечена большая группа учёных. Это итог сделанного и одновременно рождение нового направления исследований. В некоторых областях техники очень эффективно использовать обработку металла ионными пучками, в частности в электронике, в приборостроении. Пока рано говорить о широком применении этого метода — ещё предстоит создавать специальную аппаратуру, искать новую технологию. Не исключено, что со временем и в космосе ионные пушки будут обрабатывать металлические детали, которые потребуются для космических сооружений…

Какое прикладное значение может иметь решение вопроса получения неокисляемого железа?

Сколько сейчас различных металлов в человеческом обиходе? Наверное, можно подсчитать, но, думаю, и так ясно: много. А сколько люди теряют металла ежедневно, ежечасно из-за коррозии? Точное число назвать не берусь. Однако в одном из своих выступлений а кадемик Я. Колотыркин привёл такой факт: в развитых странах коррозия «пожирает» ежегодно около десятой доли национального дохода. В масштабах нашей страны это многие миллиарды рублей.

Коррозия, словно раковая опухоль, возникая, неумолимо распространяется по всему телу металлических изделий, будь то корпус судна или кузов автомобиля, водопроводные трубы или стенки атомных реакторов. С коррозией борются. Разрабатывают различные покрытия, ищут способы замены металлов стойкими пластмассами и даже стеклом, используют так называемые ингибиторы коррозии. Но все эти меры либо слишком дороги, либо недостаточно эффективны. Металлы продолжают ржаветь. Так на Земле. А вот на Луне…

…И кто знает, может быть, не так уж далёк день, когда наряду с овеянной легендами индийской колонной из «чистого» железа появятся на Земле корабли с нержавеющими корпусами, не поддающиеся коррозии металлические трубы и атомные реакторы, и все это без всяких защитных покрытий.

Да, Луна может подарить богатства несметные. Ведь победа над коррозией сулит человечеству гораздо больше, чем если бы все лунные экспедиции установили, что на Селене есть золото».

Г. Береговой. «Космос землянам»

(Георгий Тимофеевич Береговой — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (единственный, кто удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй — за полёт в космос).

Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации, кандидат психологических наук, Лётчик-космонавт СССР № 12. Лауреат Государственной премии СССР (1981)).

«Никто не представлял, что под действием потока протонов – «солнечного ветра» – там происходят такие процессы. Потом мы смоделировали их в лаборатории. Взяли металлическую чушку, отполировали её, протонной пушкой написали на ней слово «МИР» и вставили на 10 минут в пары «царской водки». Когда вынули её, увидели, что абсолютно все проржавело, кроме слова «МИР». Удивительная вещь! Вообще Луна таит в себе ещё много загадок. Сейчас мы написали книгу «Луна под микроскопом», которую надеемся выпустить к 75-летию нашего института. Теперь мы знаем, что в эволюции магматизма Земли и Луны различия колоссальные! Например, в числе лунных минералов нет ни одного минерала платиновой группы, а на Земле их шесть! Мы задумались, почему так? Может, просто их пропустили? И взяли грант под изучение рудных минералов Луны и скрупулёзно исследовали образцы ещё раз».

Академик О. А. Богатиков.

Академик Олег Алексеевич Богатиков — российский учёный-геолог, действительный член Российской академии наук (1991), лауреат Государственной премия Российской Федерации (1997), специалист в области магматической геологии, петрографии, петрологии и сравнительной планетологии, один из авторов открытия №219: «Свойство неокисляемости ультрадисперсных форм простых веществ, находящихся на поверхности космических тел».

А на этом открытия не закончились. На сегодняшний день в лунном грунте обнаружены как новые для Луны , так и ранее неизвестные в природе ультрадисперсные (нано- и микроразмерные) минеральные фазы.

Помимо ранее уже выявлявшихся минералов, в лунном реголите было обнаружено тридцать одна новая для Луны ультрадисперсная (нано- и микроразмерная) минеральная фаза, в числе которых самородные металлы и сплавы, такие как Zn, Ag, Au, Sb, Re, W, Pb, (Cu,Au,Ag)4Zn, Cu6Sn5; сульфиды — акантит, гринокит, вюрцит, сульфид меди и арсеносульфид меди; галогенид — флюорит, оксиды — пирохлоры, перовскит, эсколаит, перренат калия, гидрооксиды Al и Fe; сульфаты — барит, целестин, сульфаты кальция и меди; карбонат – бастнезит, а так же высокоуглеродистое кислородосодержащее вещество в виде плёнки (C-O плёнка).

Кроме того, впервые в лунном реголите выявлены двадцать две ранее неизвестные в природе минеральные фазы, в числе которых самородные металлы и сплавы Mo, Ce, Cu4Ni, Fe73Cr16Ni11, Fe3Sn, Ta2Mo; сульфид AuS; галогениды RhI3 и SbF3; оксиды Gd и Re, SrCe2Al6ZrO15, титанаты Ca и Mn, оксихлориды Ba и Sb.

Чтобы лучше представить масштабы открытий, взгляните на таблицу 1 – «Минералы Луны, обнаруженные впервые при исследовании советского лунного грунта» , а значимость каждого из открытий подробно описано в работе Мохова Андрея Владимировича «Новые ультрадисперсные минеральные фазы лунного реголита по данным аналитической электронной микроскопии».

Источник