Гравитационное взаимодействие системы Земля – Луна

В. В. Орлёнок, доктор геолого-минералогических наук

Рассмотрим еще одно интересное явление, возникающее под действием взаимного притяжения планеты и обращающегося вокруг нее спутника. Внешним проявлением на Земле этого явления являются приливы и отливы в океане, в ходе которых уровень воды дважды в сутки поднимается и опускается до своих максимальных отметок. Это объясняется притяжением Луны между двумя последовательными одноименными кульминациями ее на меридиане данного места и обусловлено тем, что Земля вращается вокруг своей оси быстрей, чем Луна совершает свой полный оборот вокруг Земли. Поэтому интервал времени между двумя смежными циклами приливных явлений составляет 24 часа 50 мин.

Поясним это на примере (рис. 23). Представим Луну в виде материальной точки, расположенной на расстоянии r от центра Земли. Радиус планеты положим равным единице, т. е. R = 1, и рассмотрим, какое притяжение испытывают точки на поверхности Земли (А) на том же меридиане на противоположной стороне (В) и в центре – в точке (О). Пусть эти точки имеют единичную массу. Положив массу Луны m, для каждой точки в соответствии с законом тяготения можно написать выражения:

Найдем разность ускорений силы тяжести материальных точек А и О:

Поскольку расстояние r и 2r много больше единицы, то последними можно пренебречь. В итоге получим:

Выражение (IV.36) характеризует приливообразующую силу внутри и на поверхности Земли, которая, как видим, обратно пропорциональна кубу расстояний между планетой и ее спутником.

Теперь вновь обратимся к рис. 23. Под действием силы dg точка А удаляется от точки О в направлении к Луне, образуя своеобразный горб на поверхности планеты – прилив. Но точка О в свою очередь также притягивается Луной на большую амплитуду, чем точка В, расположенная на обратной стороне Земли. Поэтому и на обратной стороне на поверхности планеты образуется приливное вздутие. Одновременно с двумя областями прилива, в точках квадратур, т. е. районах, отстоящих на 90° по меридиану от точек прилива, будет наблюдаться отлив. В ходе вращения Земли приливные волны дважды в сутки обходят ее поверхность. Высота прилива в океане не превышает 1 – 2 м. Однако, когда приливная волна подходит к шельфовому мелководью, она возрастает до нескольких метров. Волны прилива наблюдаются и в твердой коре и достигают 51 см при сложении поля тяготения Луны и Солнца. Приливное трение, возникающее при движении жидкой и в меньшей степени твердой волн, приводит к торможению осевого вращения Земли и ее спутника. По этой причине Луна уже давно прекратила свое вращение вокруг оси и постоянно обращена к планете одной стороной. Уменьшение скорости вращения Земли составляет 2 с за каждые 100 тыс. лет. За последние 450 млн. лет она уменьшилась с 21 часа 53 минут до 24 часов в настоящее время.

Поскольку масса Земли в 81 раз больше массы Луны, то величина приливного ускорения на поверхности спутника будет примерно в 20 раз больше, чем на Земле, и теоретическая высота твердого прилива может достигать нескольких метров.

В связи с этим возникает интересный вопрос о предельно допустимом расстоянии, на которое могут сблизиться спутник и планета в ходе своей эволюции. Для этого приравняем приливной потенциал Земли к ускорению свободного падения на поверхности Луны:

После преобразований получим:

Здесь m, r0 – масса и радиус спутника; М – масса планеты; r – расстояние между планетой и спутником. Полученное выражение называется пределом Роша. Спутник, попавший внутрь предела Роша вследствие многокилометровой приливной волны, будет неизбежно разрушен и превращен в каменное кольцо вокруг планеты. Не менее катастрофичными станут последствия такого сближения и для планеты. Гигантский приливный горб высотой многие сотни метров, прокатившись многократно по мере сближения спутника по поверхности, перемелет в пыль горы и равнины, реки и моря планеты, а приливное трение раскалит поверхность разрушившихся пород. Резко затормозится скорость вращения планеты, что вызовет изменение ее фигуры и сопутствующие этому процессу землетрясения. Поверхность планеты претерпит катастрофические разрушения. В свете сказанного гипотеза об образовании Тихого океана путем отрыва Луны представляется просто наивной. При входе в зону Роша она была бы превращена в пыль, сквозь которую мы до сих пор не могли бы видеть солнечного света, не говоря уже о том, что в геологической истории Земли подобной катастрофы не запечатлено.

Приливы

Луна, находясь в поле тяготения Земли (и обе планеты – в поле солнечного притяжения), оказывает воздействие на массу самой Земли. Вследствие больших размеров и массы Земли относительно ее спутника (rл/rз = 0,27; mл/mз = 1,2×10-2) различные точки Земли под влиянием поля тяготения Луны будут испытывать неодинаковые возмущения по отношению к центру массы. Величина этих возмущений зависит от положения тел. В зените (z = 0) или в надире (z = 180°) притяжение максимальное: 0,166 см/с2 для Луны и 0,061 см/с2 – для Солнца; при положении тел в горизонте (z = 90°) притяжение тел минимальное: ‑0,083 см/с2 для Луны и -0,003 см/с2 для Солнца; нулевые значения достигаются при z = 54°44? и z = 125°16?. Величина статического прилива составляет для Луны от 35,6 до -17,8 см, для Солнца – от 16,4 до ‑8,2 см. Следовательно, размах амплитуды лунных приливов равен 53,4 см, солнечных – 24,6 см; суммарное влияние составляет 78 см (Мельхиор, 1975). Полученные значения теоретической высоты статического прилива верны для жидкой модели Земли. В абсолютно твердой земле никаких деформаций поверхности не происходило бы. Данные непосредственных наблюдений показывают, что высота реального прилива составляет 65 %, или около 51 см от теоретического. Иными словами, земной шар отличается от жидкой модели и от абсолютно твердого тела. Это хорошо согласуется с предыдущими выводами относительно вязкости и жесткости.

В массовом отношении полученный гравитационный эффект равен Dg/g » 0,2/106, т.е. масса в 1 т (106 г) изменяется в результате лунно-солнечного притяжения на 0,2 г. На первый взгляд это незначительная величина, однако если сравнить ее с массой всей Земли, перисферы или гидросферы, наиболее подверженных приливным возмущениям, то получаются внушительные цифры: изменение массы Земли составит 11,948×1020 г (Мз = 5,974×1027 г), перисферы – 1018 г (Мп = 9×1025 г), гидросферы – 3,3×1017 г (Мг = 1,64×1024 г). Если учесть, что эти гигантские массы смещаются в теле Земли регулярно, периодически, на протяжении многих миллионов лет, то становится более понятной роль гравитационного взаимодействия Земли, Луны и Солнца в эволюции протовещества планеты. Представление величины

в сферической системе координат позволяет разложить его на три лапласовы составляющие, которые получили название зональных, секториальных и тессеральных волн (рис. 24).

Распределение секториальных волн прилива происходит в широтном направлении. Узловые линии, или фронт волны, имеют меридиональное простирание – от полюса до полюса. Максимальная амплитуда прилива достигается на экваторе в полосе шириной от 10° с.ш. до 10° ю.ш. с постепенным уменьшением к полюсам, где функция W принимает нулевое значение (рис. 25). Положительное значение W, соответствующее области прилива, функция принимает в зените и надире, отрицательное, соответствующее отливу, – в квадратурах. Доминирующая секториальная волна обозначается индексом M2. Она имеет полусуточный период (12 ч 25 мин). Этот прилив вызывает внутреннее трение за счет волн, обрушивающихся на протяженную линию побережий Тихого, Атлантического и Индийского океанов, и ответственен за некоторую часть векового замедления скорости вращения Земли. Одновременно с волной M2 появляются еще две лунные волны – N2 и L2 с периодами, близкими к периоду доминирующей волны.

K1, O1, Р1 – тессеральные суточные приливные волны; M2, S2, N2 – секториальные полусуточные волны

Тессеральный прилив имеет более сложный фронт: узловые линии располагаются по меридиану и экватору. При этом максимум волны

достигается на широтах 45° с.ш. и 45° ю.ш. На экваторе и полюсах функция W = 0. Тессеральному приливу соответствуют главная фаза М1 и две близкие по периоду волны К1 и О1. Их период равен звездным суткам. Несимметричность тессерального прилива относительно экватора и различная амплитуда его в северном и южном полушариях обусловливают прецессию и нутацию земной оси за счет изменения главного момента инерции Земли.

Зональный прилив (см. рис. 24) зависит только от широты. Его фронтом являются 35° с.ш. и 35°16? ю.ш. Максимальная амплитуда достигается на полюсах. Поскольку склонение Луны изменяется с периодом 27,321 средних звездных суток, период зонального прилива составляет 14 суток. Зональный прилив определяет сжатие Земли. Перераспределение масс на полюсах и экваторе (прилив на полюсах ведет к образованию отлива на экваторе) приводит к изменению экваториального и полярного моментов инерции, что вызывает изменение главного момента инерции и периодические колебания скорости вращения Земли (Мельхиор, 1975).

В результате вращения узлов лунной орбиты с периодом Т0 = = 18,613 года образуется дополнительная волна прилива, амплитуда которой сравнима с амплитудой месячного прилива. Сложение ее с главной волной зонального прилива приводит к настолько сильному перераспределению масс в теле Земли и перисфере, что это находит выражение в периодичности землетрясений и вулканизма Тихоокеанского подвижного пояса. В частности, прогноз 19-летних циклов составляет до 94 % для сильных землетрясений с магнитудой М ³ 7 и глубиной очагов 0 – 600 км, а также для мощного вулканизма.

Кроме перечисленных волн имеются аналогичные им солнечные приливные волны несколько меньшей амплитуды, которые, складываясь с лунными, усиливают их.

Гармонический анализ только месячной серии приливных наблюдений позволяет выделить еще целый ряд волн. В частности, по разложению Дудсона получается 115 секториальных полусуточных, 158 тессеральных суточных, 99 зональных долгопериодных и 14 секториальных третьесуточных волн. Взаимодействие всех этих фаз приводит к сложнейшим взаимным перемещениям возмущающих масс вещества в теле Земли и на поверхности. При этом наибольшей амплитуды перемещения достигнут, очевидно, в разуплотненных зонах астеносферы и внешнего ядра. Это должно способствовать ускорению термогравитационной дифференциации и самих химических реакций. В периоды сизигий в результате сложений лунно-солнечного потенциала тяготения процессы станут резко усиливаться. Перемещение вещества будет происходить из зоны квадратур. Таким образом, земное вещество в разуплотненных зонах благодаря приливному взаимодействию на протяжении всей истории Земли находилось в постоянном и сложном движении.

Как следует из выражения для приливного потенциала (IV.38), где величина

Источник

Луна – естественный спутник Земли

Луна — единственный естественный спутник планеты Земля. Это второй самый яркий объект в небосводе после Солнца. Так как Луна вращается по орбите кругом Земли с временем в один месяц, угол меж Землей, Луной и Солнцем меняется; мы видим этот эффект как цикл лунных фаз.

Хотя Луна и вертится вокруг собственной оси, она всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Дело в том, что она производит один кругооборот вокруг собственной оси за то же время (27,3 дней), что и один оборот вокруг Земли. А так как направленность обоих вращений совпадает, его противоположную сторону с Земли узреть нереально.

При этом вращение Луны вокруг Земли по эллиптической орбите проистекает неравномерно, с Земли имеется возможность видеть 59% лунной поверхности.

- Первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны, является «Луна-2». Он был запущен в СССР 12 сентября 1959 года.

- Впервые нога человека ступила на Луну 20 июля 1969 года. Это были американские астронавты «Аполлона-11».

Еще до того, как стали проводиться космические исследования, астрономы уже заявляли о необычности Луны.

Ее плотность меньше плотности любой планеты земной группы (Земли, Марса, Венеры, Меркурия) — всего лишь в 3,3 раза больше плотности воды. Даже этот факт является свидетельством необычных условий образования спутника.

По пробам грунта с ее поверхности был установлен химический состав, а также возраст Луны (самые старые образцы – 4,1 млрд. лет), и это обстоятельство еще больше запутало представление землян о происхождении данного небесного тела.

В настоящее время большинство ученых считают, что Луна сформировалась в результате столкновения крупного небесного тела с Землей.

Луна по сравнению со спутниками других планет

Несмотря на не столь выдающиеся в сравнении с другими спутниками Солнечной системы размеры, Луна является самым крупным по отношению к своей планете – Земле – спутником.

Луна является достаточно большим спутником. По размерам ее превосходят лишь такие спутники других планет, как Ио, Каллисто, Ганимед, Титан. Таким образом, размер Луны позволяет занимать этому небесному телу среди 91 спутника всей Солнечной системы пятое место.

Орбита Луны

- Перигей (ближайшая к Земле точка орбиты): 363 104 километра (изменяется в пределах 356 400 – 370 400 километров).

- Апогей (самая далекая от Земли точка орбиты): 405 696 километров (изменяется в пределах 404 000 – 406 700 километров).

- Средняя скорость движения Луны по орбите составляет около 1,023 километра в секунду.

- Лунавращается вокруг Земли по эллиптической орбите с периодом 27,3 суток, постепенно удаляясь от нее вследствие приливного ускорения на 38 миллиметров в год, то есть ее орбита представляет собой медленно раскручивающуюся спираль.

Физические характеристики Луны

- Температура поверхности Луны колеблется от −173 °C ночью до +127 °C в подсолнечной точке. Температура пород на глубине 1 метр постоянна и равна −35 °C.

- Средний радиус Луны составляет 1737,1 километра, то есть примерно 0,273 радиуса Земли.

- Площадь поверхности Луны составляет 3,793 х 107 квадратных километров.

- Средняя плотность Луны составляет 3,3464 грамм на кубический сантиметр.

- Ускорение свободного падения на Луне равно 1,62 метра на секунду в квадрате (0,165 g).

- Масса Луны равна 7,3477 х 1022 килограмм.

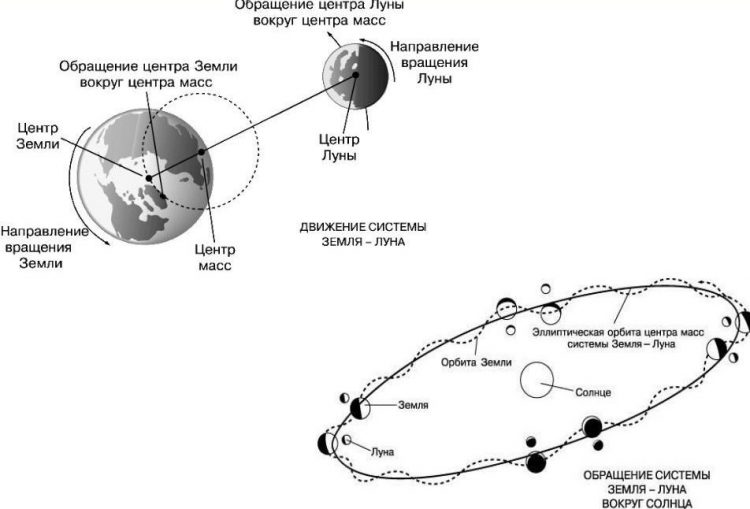

Система Земля – Луна

Разумеется, не совсем верно говорить о движении Луны вокруг Земли. Точнее, оба эти тела обращаются вокруг их общего центра массы, лежащего ниже поверхности Земли. Анализ колебаний Земли показал, что масса Луны в 81 раз меньше массы Земли.

Гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы на Земле.

Приливные движения в результате трения замедляют вращение Земли, увеличивая продолжительность земных суток на 0,001 с за столетие.

Поскольку момент импульса системы Земля – Луна сохраняется, замедление вращения Земли приводит к медленному удалению Луны от Земли. Однако в нынешнюю эпоху расстояние между Землей и Луной уменьшается на 2,5 см в год из-за сложного взаимодействия Солнца и планет с Землей.

Луна всегда обращена к Земле одной стороной.

Детальный анализ ее гравитационного поля показал, что Луна деформирована в направлении Земли, но искажение ее формы слишком велико для современного приливного эффекта. Это искажение считают «замороженным приливом», оставшимся с тех пор, когда Луна была ближе к Земле и испытывала с ее стороны более сильное приливное влияние, чем сейчас. Но эта выпуклость может представлять собой и неоднородность внутреннего строения Луны.

Лунная иллюзия

Рядом с горизонтом Луна по размерам кажется гораздо больше, нежели высоко на небосводе. Это оптический обман.

Согласно психологическим опытам, в подсознании наблюдателя формируется собственное представление о размерах объекта под воздействием восприятия величины соседствующих объектов. Чем выше в небе, тем Луна воспринимается меньше, поскольку находится в большом пустом пространстве. Но ближе к горизонту ее размеры легко сравнимы с расстоянием от Луны до горизонта, ввиду чего неосознанно усиливается впечатление о лунном размере.

Изменения видимой формы Луны

Поскольку Луна — сферическое тело, при её освещении сбоку возникает «серп». Освещённая сторона луны всегда указывает в сторону Солнца, даже если оно скрыто за горизонтом.

Продолжительность полной смены фаз Луны (так называемый синодический месяц) непостоянна из-за эллиптичности лунной орбиты. Средний синодический месяц составляет 29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды.

В фазах Луны, близких к новолунию (в начале первой четверти и в конце последней четверти), при очень узком серпе, неосвещённая часть образует т. н. пепельный свет Луны — видимое свечение неосвещённой прямым солнечным светом поверхности характерного пепельного цвета.

Луна проходит следующие фазы освещения:

- новолуние — состояние, когда Луна не видна.

- молодая луна — первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.

- первая четверть — состояние, когда освещена половина Луны.

- прибывающая луна

- полнолуние — состояние, когда освещена вся Луна целиком.

- убывающая луна

- последняя четверть — состояние, когда снова освещена половина Луны.

- старая луна

Обычно на каждый календарный месяц выпадает по одному полнолунию, но так как фазы Луны сменяются немного быстрее, чем 12 раз в году, иногда случаются и вторые полнолуния за месяц, называемые голубой луной.

Мнемоническое правило определения фаз Луны

Чтобы отличить первую четверть от последней, наблюдатель, находящийся в северном полушарии, может использовать следующие мнемонические правила. Если лунный серп в небе похож на букву «С», то это — луна «Стареющая» или «Сходящая», то есть это последняя четверть. Если же он повёрнут в обратную сторону, то, мысленно приставив к нему палочку, можно получить букву «Р» — луна «Растущая», то есть это первая четверть.

Растущий месяц обычно наблюдается вечером, а стареющий — утром.

Следует заметить, что вблизи экватора месяц всегда виден «лёжа на боку», и данный способ не подходит для определения фазы.

В южном полушарии ориентация серпа в соответствующих фазах противоположная: растущий месяц (от новолуния до полнолуния) похож на букву «С», а убывающий (от полнолуния до новолуния) похож на букву «D» без палочки.

Если по направлению движения луны передний край освещённый — луна растущая, затенённый — убывающая.

Разница между Луной и Землей

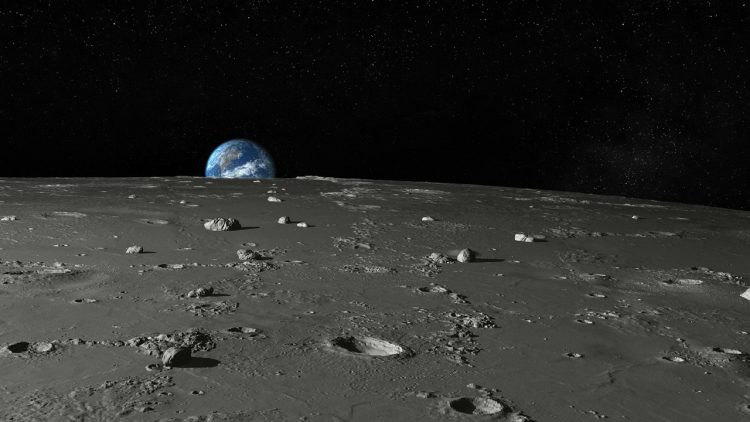

Хотя между Землей и Луной около 400 тысяч километров, они тесно связаны и способны влиять друг на друга. Луна взаимодействует со всей земной природой, активизируя, к примеру, морские приливы и отливы. Тем не менее, у двух этих небесных тел довольно много отличий друг от друга.

Сравнение

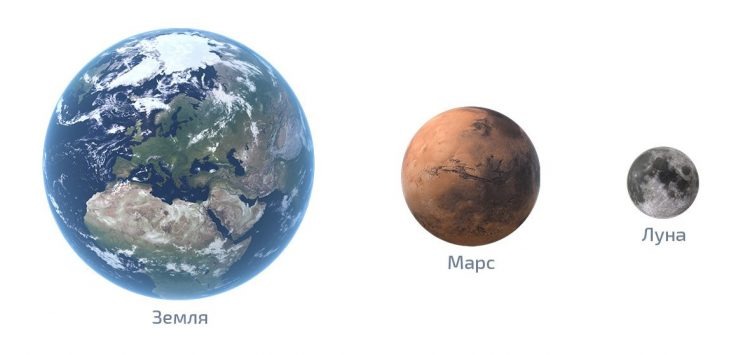

Земля в 81 раз больше Луны по массе. Радиус Луны примерно в три с половиной раза меньше радиуса Земли.

Сравнение размеров Луны, Земли и Марса

Землю окружает геосфера – газовая оболочка с различными примесями. На Луне атмосфера практически отсутствует, нет кислорода, нет ветра. Поэтому днем поверхность Луны от палящего Солнца нагревается до 120°C, а ночью может остыть до –160°C.

Днем на Земле светло, ночью – темно. На Луне даже днем небо всегда черное и безоблачное: при ярком Солнце небо усыпано звездами. С Земли небо кажется голубым: такой цвет ему придает воздух. Солнечные лучи рассеиваются, и звезды днем не видны.

Земля отражает солнечный свет примерно раз в 50 сильнее, чем Луна.

Большая часть Земли занята морями и океанами, меньшая – материками и островами. Поверхность Луны состоит из гористой местности и лунных морей (огромных кратеров с застывшей лавой).

Лунные горы, вероятнее всего, сформировались после столкновения с поверхностью огромных метеоритов, в то время как горы на Земле – результат тектонических процессов.

Луну покрывает смесь скалистых обломков и мелкой пыли, так называемый реголит, толщиной до нескольких десятков метров.

На Луне, в отличие от Земли, нет вулканической активности и практически нет воды (кроме небольших запасов льда). Земная поверхность постоянно подвергается воздействию воды и ветра, поверхность Луны не размывается и не выветривается.

Магнитное поле Луны очень слабое, а сила тяжести в шесть раз меньше в сравнении с Землей.

Химический состав и Земли, и Луны различен. К примеру, Земля содержит достаточно большое количество железа, в то время как на Луне его практически нет.

Выводы

- Земля в 81 раз тяжелее Луны.

- Радиус Луны в среднем в 3,5 раза меньше радиуса Земли.

- На Земле есть атмосфера, кислород, вода, а значит, и органическая жизнь. На Луне всего этого нет.

- Днем на Земле светло, можно видеть голубое небо, ночью же – темно. На Луне небо всегда черное, безоблачное.

- Земля отражает солнечный свет примерно раз в 50 сильнее, чем Луна.

- Поверхность Земли занята материками, океанами, морями и островами. На поверхности Луны сформированы горы и лунные моря (гигантские кратеры).

- На Луне сила тяжести в шесть раз меньше в сравнении с Землей.

- У Земли есть магнитное (геомагнитное) поле, в то время как у Луны оно почти отсутствует

- Химический состав двух астрономических объектов различен.

Видео

Источник