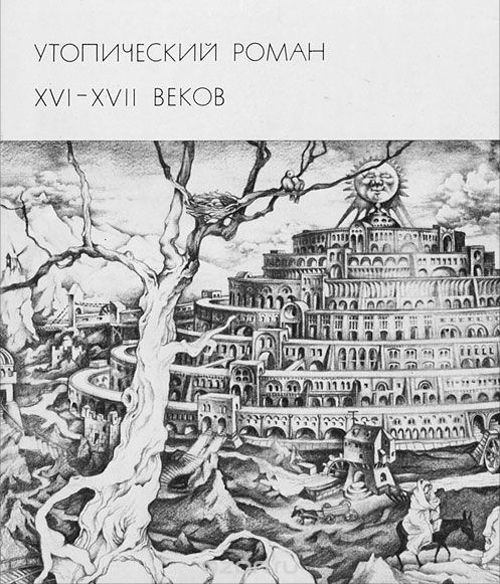

Города эпохи возрождения город солнца

Томас Мор, Томмазо Кампанелла

Утопия. Город Солнца

При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают всякие способы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удержать без страха потери то, что стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы откупить себе за возможно дешевую плату работу и труд всех бедняков и эксплуатировать их, как вьючный скот. Раз богачи постановили от имени государства, значит, также и от имени бедных, соблюдать эти ухищрения, они становятся уже законами.

Эти два сочинения, «Утопия» Томаса Мора и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, просятся под одну книжную обложку. Хотя сочинение Кампанеллы было написано почти столетие спустя после сочинения Мора («Утопия» написана в 1516 г., а «Город Солнца» в итальянской версии – в 1602 г., в латинской – в 1614 г.), но оба они принадлежат одной культурной эпохе – эпохе Возрождения. Эпоха пронизала эти сочинения единым духом гуманизма и социальности (см.: Штекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука. М.: Наука. 1978. С. 43–63).

Особенно важно подчеркнуть следующий момент. Своеобразие эпохи Возрождения состоит в том, что она мыслит себя возрождением античной культуры, прежде всего – философии. Если говорить конкретно об авторах «Утопии» и «Города Солнца», то они осознают себя продолжателями философского дела Платона (428 или 427–348 или 347 до н. э.) – дела создания проекта идеального общества и государства. Нельзя не согласиться, что выступивший позже Кампанелла находится, несмотря на фигуру умолчания по этому поводу, в зависимости от Мора, но и при всем том видит совершенное общество все-таки иначе, чем Мор (см.: Панченко Д.В. Кампанелла и «Утопия» Томаса Мора // История социалистических учений. Сб. ст. М.: Наука. С. 241–251), Существенней, однако, то, что объединяет образы «наилучшего государства» (выражение Мора) в сочинениях Мора и Кампанеллы не просто зависимость взглядов второго от взглядов первого из них, но гораздо большее, а именно то, что перекрывает различия, делает их различиями внутри единства. Речь идет о единстве, проистекающем из принадлежности образов совершенного государства у Мора и Кампанеллы к общему типу с тем идеальным государством, образ которого представил Платон в своем диалоге-трактате «Государство». Этот общий для Мора и Кампанеллы как продолжателей дела Платона тип представлений об идеальном обществе и государстве суть коммунистическая утопия.

При этом Т. Мор и Т. Кампанелла, стремясь быть более последовательными коммунистами, чем Платон, действие принципа общественной собственности, призванной заменить частную собственность, распространяют из высших социальных слоев, в качестве каковых у Платона выступают правители (философы) и стражи (воины), на все общество. Тем самым вместе с всецелым проведением принципа общественной собственности в «наилучшем государстве» они предполагают и всеобщность действия в нем принципа социального равенства.

Надо сказать, что объединяет «Утопию» и «Город Солнца» еще то, что значительность идей каждого из этих произведений оплачена высокой ценой: трагической судьбой их творцов. Т. Мор был казнен за верность своим убеждениям, разошедшимся с интересами королевской власти (Мор, будучи авторитетным политиком, опасным для короля, не отказался от мнения о предпочтительности сохранения в Англии католицизма в противоположность принятию англиканства, так как с католицизмом он связывал возможность более благоприятной для страны и народа социальной политики). Кампанелла за подготовку восстания против испанского владычества в Калабрии, с которым он связывал перспективу не только национального освобождения, но и установления социального строя в духе строя «Города Солнца», почти тридцать лет подряд, а в общей сложности около тридцати трех лет, провел в тюремных застенках испанских властей, страдая от жестоких пыток и ужасных условий заключения. Одновременно с испанцами Кампанеллу преследовала папская инквизиция, расценившая его творчество как ересь и приговорившая его к пожизненному заточению. Только чудом, благодаря случайному стечению обстоятельств, Кампанелла избежал казни и вышел на волю в конце жизни. В «Городе Солнца» он говорит, имея в виду самого себя, о Философе, способном доказывать верность своим взглядам, а значит, и верность их самих, даже путем испытания пыткой. Солярии, т. е. граждане Города Солнца, – пишет Кампанелла, – «неоспоримо доказывают, что человек свободен, и говорят, что если в течение сорокачасовой жесточайшей пытки, какою мучили одного почитаемого ими философа враги, невозможно было добиться от него на допросе ни единого словечка признания в том, чего от него добивались, потому что он решил в душе молчать, то, следовательно, и звезды, которые воздействуют издалека и мягко, не могут заставить нас поступать против нашего решения» (Кампанелла Т. Город Солнца. М.Л.: Изд-во Академии наук СССР. 1947. С. 114). Впрочем, и в этом отношении – в отношении высокой, до готовности к пожертвованию жизнью, меры верности коммунистической идее и убежденности в ее истинности, Мор и Кампанелла наследовали Платону, который тоже буквально рисковал жизнью, пытаясь убедить тирана Дионисия, а затем – и Дионисия младшего в необходимости осуществить на Сицилии учение об идеальном государстве.

Именно идущая от Платона через Мора и Кампанеллу литературная и философская традиция коммунистической утопии ближе, чем какие-либо иного рода представления о совершенном и желательном устройстве общества, подводит к философски и научно обоснованному К. Марксом и Ф. Энгельсом проекту будущего общества. Ближе, потому что марксистский проект, как и проекты названных утопистов, является тоже коммунистическим проектом. В той форме, какую коммунистическому проекту будущего общества придали классики марксизма, это уже не утопия, не «место, которого нет», а практически воплощаемый и воплощающийся, вопреки всем преградам, тип общества.

Сейчас, когда после поражения реального социализма в СССР и восточно-европейских странах процесс становления коммунистической формации переживает кризис, когда нащупываются новые пути и обновленные формы воплощения коммунистического идеала в реальность, интерес к утопиям Мора и Кампанеллы будет обостряться, Если еще совсем недавно они вызывали едва ли не исключительно академический интерес, рассматривались только в качестве примеров истории утопической мысли, то сейчас они будут интересны многим читателям и за пределами академической сферы, поскольку стимулируют попытки поиска ответов на злободневные вопросы о дальнейших судьбах реального социализма/ коммунизма и в нашей стране, и в мире.

Думается, что нет непроходимой границы между утопией и наукой. По-настоящему значительные произведения утопической мысли, к которым, безусловно, относятся «Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т. Кампанеллы, сохраняют свою актуальность в плане значения для научной социальной футурологии. Особенно в такой переломный момент истории, как нынешний, они способны и удовлетворять интерес широкого читателя, и, вместе с тем, питать научную мысль о перспективах социального развития. Осмысление содержания утопий, соотнесение их с нынешней реальностью дают импульсы, с одной стороны, для подтверждения истинности определенных положений научно-философской теории становления общества социальной справедливости, а, с другой стороны, истинность иных положений теории ставят под вопрос.

С этой точки зрения мы бы обратили внимание на центральную идею коммунистических утопий Мора и Кампанеллы – идею о необходимости замены частной собственности общественной, а также еще на две остро звучащие в современной действительности темы: тему судьбы религии (шире – веры) и тему гендерных (социально-половых) отношений в будущем обществе.

Источник

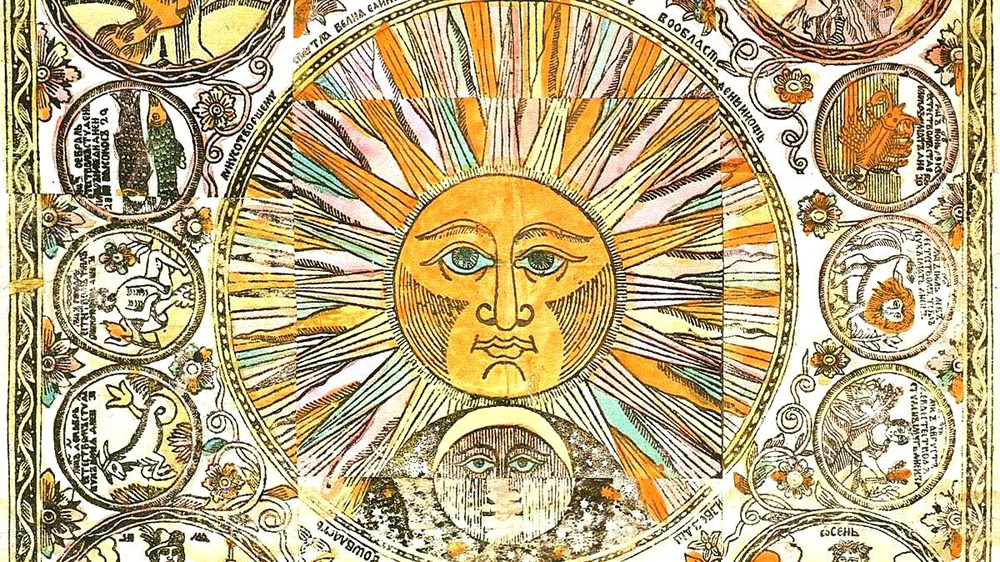

Магические города Солнца

В астрономии XVII века геоцентрическая система мира позволяла описывать известные к тому времени движения небесных тел только ценой введения для каждого движения своей системы эпициклов. Мало того что это было неудобно для ведения астрономических расчетов, такое положение дел наводило на мысль об искусственности самого геоцентризма и заставляло задуматься о существовании другой, подлинной системы мира.

Гелиоцентризм покорил воображение Коперника главным образом потому, что здесь было возможно описать все наблюдаемые движения небесных тел, исходя из одного единственного принципа, которым служило тройное движение Земли. Последствия предпочтения Коперника всем хорошо известны, но мало кто знает, что за пределами собственно астрономии геоцентризм был причиной куда более существенных проблем, чем просто громоздкие астрономические расчеты.

В области этики и социально-общественной жизни отсутствие единого центра, направляющего людей всегда было причиной распрей и раздоров между ними. Всемирная история от древнейших времен и до наших дней пестрит картинами войн и завоеваний, в ходе которых одни государства переходили под власть других. Но и государства-победители удерживали доставшуюся им власть ненадолго. Даже Рим сейчас не более чем обычный европейский город. В чем причина такого непостоянства?

После того как было установлено, что Земля круглая, а не плоская, любые претензии провозгласить себя центром мира потеряли основательность. Если в Древнем Китае считалось, что Земля плоская, а Китай находится в центре Земли, то теперь подобные притязания на исключительность могли бы заявлять только жители Южного или Северного полюса, если бы они были обитаемы. Но поскольку это не так, то вопрос об организующем центре земной жизни остается открытым.

Этот вопрос осложняется тем обстоятельством, что поле зрения каждого человека в любой точке земного шара ограничено линией горизонта, представляющей ему эту ограниченную его полем зрения область за «всё» существующее в окружающем мире.

Такой обманчивый эффект приводит к тому, что каждый человек склонен считать видимый им мир за «весь» мир, а другого человека, который видит другое – за ошибающегося. Поэтому те, кто много путешествовал и видел много разных нравов и обычаев, получают не только возможность расширить свой кругозор, но и рискуют впасть в скептицизм по поводу того, как правильно жить в условиях такого разнообразия образов жизни. Знаменитый скептик Пиррон – из этого числа. Во время своих путешествий Пиррон видел, что то, что у одних народов считается смешным и странным, то оказывается общепринятым и одобряемым у других. Из этого опыта он вынес заключение, что нет ничего достоверного.

Пиррон стал основателем скептицизма и провозгласил главной целью своего учения невозмутимость. Так как никакое мнение нельзя окончательно ни доказать, ни совершенно опровергнуть, то зачем спорить, тратить силы, устраивать раздоры? Некоторые последствия этого явления дают о себе знать в современном увлечении толерантностью. Но уважать инаковость и своеобразие другого человека это не цель, а скорее единственный способ существования в мире, где все разные и все равны. Кроме того, такого рода деятельная терпимость рискует переродиться в простое безразличие. Для того чтобы этого не произошло нужно помнить, что толерантность не есть окончательный идеал, а только промежуточный этап не пути его поиска.

Достаточно обратиться к истории, чтобы оценить насколько уже пройденный путь в этом направлении был труден и тернист. Действительно, после всего пережитого на этом пути вполне уместно сделать передышку.

По историческим меркам недавнее прошлое христианской Европы имело четкое представление об идеальном человеке, основанное на уподоблении Христу. Несмотря на то что этот образ имел конкретное воплощение в истории и был подробно описан в четырех Евангелиях, даже и тогда нашлись люди, озадачившие себя и весь мир вопросом «как же этот образ понимать?». И вновь не было согласия и единства в понимании даже единого образа.

Это был XVI век – эпоха Реформации. В это время как никогда ранее вопрос о поиске смыслообразующего начала занимал лучшие умы. При этом многих из них исторический опыт убеждал в том, что своими силами люди вряд ли способны справиться с этим вопросом. Именно тогда произошло событие, которое сдвинуло эту проблему с «мертвой точки».

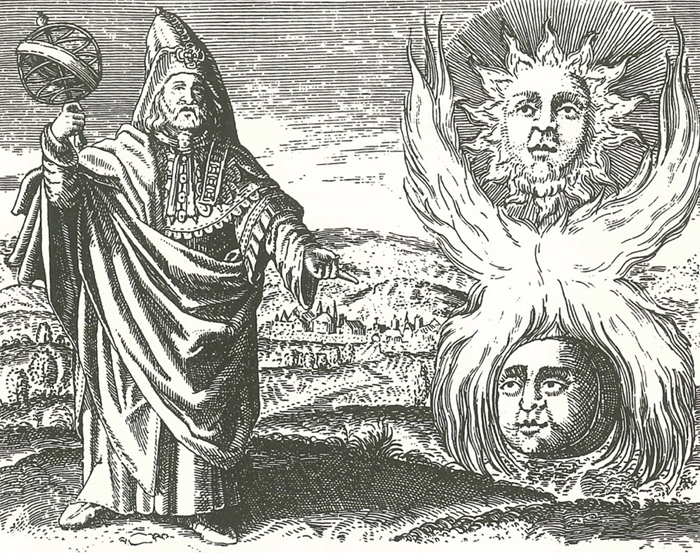

В 1460 году агент на службе Козимо де Медичи привез из Македонии список герметического свода, автором которого считался Гермес Трисмегист (Триждывеличайший). Эту полумифическую фигуру относили к эпохе Моисея и даже Ноя. Таким образом, Гермес Трисмегист оказывался самым первым, самым древним провозвестником истины, а её разнообразные влияния, отраженные в писаниях пророков и философов от Моисея до Платона, теперь можно было свести к единому основанию и тем самым положить конец нескончаемым разногласиям между всеми этими течениями мысли. Но самое главное – герметизм был религией Солнца, практиковавшей своего рода солнечную магию. Для этих практик было необходимо знание путей, по который влияние небесных сил нисходит на земные явления. И таким знанием обладал маг. Воспользовавшись своим знанием, маг мог изменить течение природных процессов, направив их к желаемому результату.

Первым проектом магического преобразования крупного масштаба был город Адонцетин, упоминание о котором содержится в герметическом своде.

Среди халдеев есть мастера, весьма умелые в искусстве магии, и они утверждают, что Гермес первым соорудил образы, с помощью которых он сумел управлять течением Нила вопреки движению луны. Этот человек также построил храм Солнца. Он же построил на востоке Египта город в двенадцать миль шириной, внутри которого он построил замок, имевший четверо ворот на каждой из четырех сторон. По окружности Города он разместил высеченные образы и расположил их так, что под их воздействием жители сделались добродетельны и удалялись от всякого зла и вреда. Имя Города было Адоцентин.

Может показаться, что вследствие такой принудительной добродетельности жители города Адоцентина лишаются главного достоинства человека – свободы. Но это не так. По герметическим представлениям известное нам состояние человека – это всего лишь искаженный в результате грехопадения образ его первоначальной чистой природы (в герметизме под грехопадением понимается смешение первоначальной духовной природы человека с материей и подчинение ей). Поэтому магическое преобразование понималось как восстановление первоначальной природы или возрождение истинного образа человека, составляющего гармоничное единство с космосом и его внутренними силами.

Этот истинный образ может сильно отличаться от того, к которому мы привыкли в нашей повседневной жизни, но маг, проникший в тайны Вселенной, знает, что только этот образ нужный и желательный, что только он может привести жизнь людей в согласие со смыслом Вселенной. Поэтому нужно следовать рекомендациям посвященных в эти тайны магов и не рассуждать.

Такие представления получили широкий резонанс в культуре Возрождения, не говоря уже о том, что само название этой эпохи подразумевало то самое возрождение истинного образа человека, на которое были нацелены магические практики герметизма. Ренессансный проект идеального устройства мира – «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, известного философа и одного из первых представителей утопического социализма. При первом же знакомстве с этим замыслом становится ясно, что этот проект не является самостоятельным, а воспроизводит черты другой магической утопии, известной как город Адоцентин.

Город Солнца Томмазо Кампанеллы находился на холме среди огромной равнины и разделялся на семь поясов, или кругов, называвшихся по семи планетам.

В центре, на вершине холма, находился огромный храм. Он был идеально круглым, колоссальный купол поддерживался громадными колоннами. На своде купола были нанесены все самые яркие звезды; при каждой из них указаны в трех стихах ее название и силы, которыми она влияет на земные явления. Храм представлял собой подробную модель космоса, а культ, отправлявшийся в нем, был культом космоса.

Таким образом, Город представлял собой точное отражение мира, управляемого законами естественной магии, зависящими от звезд. Великими людьми считались те, кто наилучшим образом поняли и использовали эти законы.

Правителем Города был верховный священник, чье имя в переводе с их языка означало «Солнце», а на нашем языке, говорит Кампанелла, мы назвали бы его Метафизиком. Ему помогали три соправителя: Мощь, Мудрость и Любовь. Под таким управлением люди Города жили в братской любви, владея всем сообща. Они были разумны и хорошо образованны. Цель организации Города – гармония со звездами, отсюда и царящие в нем счастье, благополучие и добродетель.

Утопия Томасса Мора – еще одна фантазия на ту же тему. Идеальная республика Мора пользуется всеобщим восхищением за ее этику общественной пользы. Религиозная атмосфера утопийцев довольно странная. У них очень большие, темные храмы, тускло освещенные свечами, куда священники торжественно входят, одетые в «многоцветные» платья, сработанные из птичьих перьев, и в порядке расположения этих перьев содержится некая сокровенная тайна.

Социальные идеи эпохи Возрождения впечатляющи. Но Город Солнца так и не был построен. Охлаждение к этому проекту было обусловлено прежде всего открытием подлинной датировки текстов герметического свода в 1614 году. Оказалось, что их автором был не древний маг и пророк, живший во времена Моисея или даже Ноя, а неизвестные авторы II -III веков. Как вполне понятно, они не могли знать ни древнеегипетской, ни древнеперсидской магии, к которым возводятся магические практики герметизма в текстах герметического свода. По этой причине всеобщее сомнение в действенности герметизма и охлаждение интереса к нему было вполне объяснимо.

Но на этом история Города Солнца не закончилась. На удивление мистиков эпохи Возрождения, прозвавших Город Солнца утопией, в XX веке в Центральной Европе на территории бывшей Российской империи был осуществлен беспрецедентный в истории проект создания социалистического общества, основанного на принципах социальной справедливости, свободы и равенства.

Высокие идеалы этого общества до сих пор вызывают интерес среди исследователей этого феномена. Одни из них связывают их с влиянием христианства, представляя социалистические идеалы некоторой секуляризованной формой религиозного сознания. Другие возводят их к мировоззрению эпохи Возрождения, усматривая многие сходные черты между идеалом человека-титана эпохи Ренессанса и идеалом строителя «светлого будущего» советской эпохи. Но отдавая должное основательности этих взглядов, не стоит недооценивать значение герметического архетипа, который объединил в себе все самые значительные религиозно-мистические течения древности с одной целью – достичь единства во взаимопонимании и взаимодействии. И тот факт, что реальное историческое воплощение этого идеала в советском обществе было осуществлено без всякого обращения к астрологической магии, стало важным открытием в понимании внутренних сил и возможностей человека. Оказалось, что, несмотря на свою несовершенную (и может быть действительно поврежденную) природу, люди многое могут сами. И даже после того как советский мир обнаружил нежизнеспособность и прекратил существование, тот опыт небывалого внутреннего подъема, который был положен в его основание, навсегда останется похвалой человека и его героического энтузиазма, полного веры в собственные силы и возможности.

Источник