Земля занебесная

Зачем мы продолжаем изучать лунный грунт

Прошлой ночью Китай запустил к Луне автоматическую станцию «Чанъэ-5» с возвращаемым модулем на борту. Планируется, что станция соберет на Луне около двух килограммов грунта и уже в декабре отправит их обратно. Последний раз лунную породу на Землю доставила советская миссия «Луна-24» в 1976 году, а экипаж последнего в истории «Аполлона» увез с собой несколько мешков с образцами — больше ста килограммов. Рассказываем, чем нас интересовало лунное вещество в разные годы и что нам от него нужно на этом витке освоения космоса.

Долгое время ученые плохо представляли, на что похожа поверхность Луны. Если вы посмотрите на нее в бинокль или даже просто невооруженным глазом, то увидите, что она неоднородна. Часть диска будет неровной и светлой, а часть более гладкой и темной, чем-то напоминающей земные моря. Несколько столетий назад так думали и астрономы, и всерьез предполагали, что на Луне есть не только материки и океаны, но и, возможно, живые организмы.

Жители Луны на литографии XIX века, одна из иллюстраций к «Большому лунному надувательству» — серии сенсационных (и полностью выдуманных) очерков в газете «Sun», посвященных открытию цивилизации на Луне

В ответ на орбитальный полет Гагарина президент США Джон Кеннеди убедил Конгресс и пообещал американцам высадить к концу десятилетия человека на Луну. СССР развивал собственную программу, конечной целью которой также была экспедиция космонавтов на поверхность Луны в 1969-1970 году. На этом этапе более точные сведения о свойствах лунного грунта получили конкретную прагматическую ценность — чтобы успешно посадить аппарат на Луну, надо было знать, на что именно он будет садиться. Собирали их исследователи — как советские, так и американские — с помощью роботизированных аппаратов.

1964 год. Первый снимок Луны, сделанный американским аппаратом «Рейнджер-7»

1959 год. Снимок обратной стороны Луны, сделанный советским аппаратом «Луна-3»

В феврале 1966 года автоматическая межпланетная станция «Луна-9» совершила первую в мире успешную мягкую посадку на спутник Земли. Когда ученые планировали первые миссии на Луну, они всерьез опасались, что лунный грунт будет слишком легким и рыхлым, чтобы выдержать вес посадочного аппарата, и последний завязнет в нем. К великому облегчению ученых, поверхность оказалась достаточно твердой. А фотографии показали, что Луна покрыта среднего размера скалами, присыпанными порошкообразной пылью. Это позволило подтвердить «метеорно-шлаковую» теорию строения наружного покрова Луны, которая объясняла образование реголита дроблением, частичным расплавлением и спеканием лунных пород.

Фрагмент панорамного снимка, сделанного с борта «Луны-9»

Фрагмент панорамного снимка, сделанного с борта «Луны-9»

Фрагмент панорамного снимка, сделанного с борта «Луны-9»

1968 год. Поверхность Луны на снимке Surveyor 7

Первый контакт с лунным грунтом совершил фотограф Терри Слезак, разбирая «багаж» астронавтов. Армстронг уронил на поверхность Луны коробку с кинопленкой, к ней прилипло немного лунной пыли — и в ней-то и испачкал свою руку Слезак

На что похож лунный грунт

Британская поговорка гласит, что Луна сделана из сыра, но это, конечно же, не так. На самом деле она состоит из каменистых пород, обломков и пыли. Ее верхний слой покрыт реголитом — рыхлым обломочно-пылевым материалом, толщина которого достигает нескольких десятков метров. Частицы реголита в среднем имеют размер от 60 до 80 микрометров — это пылинки толщиной с человеческий волос. Их цвет меняется от темно-серого до черного, с включениями крупных частиц с зеркальным блеском.

Один из образцов лунного реголита, собранный экипажем «Аполлона-11»

- обломков изверженных пород,

- минералов,

- стекла,

- брекчий ударно-взрывного происхождения,

- уникальных для Луны агглютинатов, кластеров расплавленных частиц.

Частицы зерен на поверхности также можно разделить по происхождению на две группы: принадлежащие реголиту и принадлежащие коренной подстилающей породе.

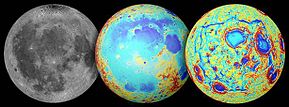

Данные программы «Аполлон» показали, что лунные моря — это древние вулканические породы, базальты, кристаллизовавшиеся более 3,6 миллиардов лет назад. Более светлые «материки» преимущественно состоят из анортозитов и их разновидностей. Для реголита обоих типов характерно присутствие частиц металлического железа, а еще он очень сухой по сравнению с земным грунтом.

На зернах грунта отсутствует оксидная пленка, и из-за этого они сильно слипаются и электризуются. Кроме того, реголит хорошо поднимается вверх от ударных воздействий. К слову, это доставило немало неудобств астронавтам, поскольку зерна постоянно приставали к скафандрам. Счистить их было трудно, а шлюзовой камеры, где можно было бы оставить одежду, в спускаемых модулях «Аполлона» не было. В итоге пыль попадала внутрь корабля и экипажу приходилось работать в грязи. Как вспоминают участники лунных миссий, реголит пах порохом и гарью, от него слезились глаза и першило в горле.

Ткань скафандра с попавшими на нее частицами лунной пыли

Meteoriten-Deutschlands / wikimedia commons / CC BY-SA 4.0

Лунные истории

До того, как экипаж «Аполлона-11» привез на Землю первые сумки с лунным реголитом, некоторые ученые думали, что наш спутник всегда был холодным — то есть его недра никогда не разогревались до таких температур, чтобы породы внутри начали плавиться. Если бы эта гипотеза была верна, грунт должен был бы напоминать хондритовые метеориты — примитивные объекты, которые, как считается сегодня, образовались на ранних этапах существования Солнечной системы непосредственно из протопланетного облака. Сторонники теории «холодной Луны» также предсказывали, что лунные моря представляют собой однородные затвердевшие остатки расплавленной породы, которые образовались после падения метеоритов и астероидов.

Тем не менее, первые же исследования показали, что у Луны все же было «горячее» прошлое. В собранных астронавтами «Аполлона-11» образцах были светлые частицы, богатые полевым шпатом плагиоклаз. В среднем, они состояли из него на три четверти (а некоторые чуть ли не полностью), что стало большой неожиданностью для ученых, поскольку плагиоклазы образуются при кристаллизации магмы.

Микрофотография среза лунного базальта в поляризованном свете. Синие кристаллы — оливин, длинные серые — плагиоклазы, рыжие — пироксин, большинство темных зерен — ильменит.

G. Jeffrey Taylor

Армаколит — один из трех минералов, который сначала идентифицировали в пробах лунного грунта, и лишь затем нашли на Земле.

Thomas Witzke / wikimedia commons / CC BY-SA 3.0

Позднее геологи обнаружили, что земные вулканические породы и лунный грунт очень похожи по изотопному и химическому составу. А радиометрическое датирование образцов, привезенных астронавтами, показало, что их возраст достигает 4,4 миллиарда лет. На основе этого исследователи выдвинули достаточно красивую и наиболее популярную сегодня теорию. Согласно ей, Луна образовалась из земных пород, которые были выброшены на орбиту в результате столкновения с гипотетической планетой Тейей.

Иллюстрация из статьи 1982 года, описывающая столкновение Земли с Тейей на скорости 15 километров в секунду. Между «кадрами» около 6 минут

Kipp, M. E. & Melosh, H. J / Lunar and Planetary Science, 1982

Сегодня считается, что лунные вулканы прекратили активно извергаться 3,3 миллиарда лет назад. После этого внутренняя часть небесного тела остыла, и вулканическая активность стала ограничиваться очень небольшими участками. Сегодня поверхность спутника изменяется за счет внешних, а не внутренних воздействий. В основном, ее формируют падения метеоритов.

Новые вопросы

Китайская станция «Чанъэ-5» прилунится неподалеку от вулкана Пик Рюмкера. Горные породы в этом районе могут быть достаточно молодыми — по предварительным оценкам, их возраст доходит до 1,2 миллиарда лет (для сравнения, возраст привезенного «Аполлонами» грунта варьируется от 3,1 до 4,4 миллиарда лет). Это может рассказать нам о других эпохах истории Луны и Солнечной системы.

Пик Рюмкера, снимок сделан в 1971 году с борта «Аполлона-15»

Луна обладает важными ресурсами, которые можно будет добывать прямо на месте. Как мы уже говорили ранее, реголит на 40 процентов состоит из кислорода, который потенциально можно будет извлекать через термо-химические реакции и использовать для производства ракетного топлива и поддержания систем жизнеобеспечения в поселениях. Также из лунного грунта, вероятно, можно будет получать драгоценные металлы (если их найдут) и гелий-3, который сохраняется в поверхностном слое. Последний пригоден для использования в качестве источника термоядерной энергии — по некоторым расчетам, его запасов хватит населению нашей планеты на пять тысяч лет (а то и на все десять). Правда, для этого нам еще предстоит освоить технологии создания подходящих для этого реакторов.

Из реголита также можно изготавливать строительные материалы, которые способны сохранять тепло и быть источником энергии. С учетом того, что лунная ночь длится 16 земных суток, а температура на спутнике меняется от −173 до 127 градусов Цельсия, эта технология может быть критически важной. Кроме того, у Луны нет атмосферы, которая бы защищала ее поверхность от солнечного ветра и космического излучения. Поэтому сегодня предлагается покрывать жилые модули реголитом для дополнительной защиты, но насколько хорошо будет работать такое «покрывало» пока что не ясно.

Не менее важно понимать, какой ущерб лунный грунт способен нанести приборам и человеку. Абразивные зерна могут портить одежду, причинять вред здоровью космонавтов (легким, нервной системе) и затруднять работу солнечных панелей. Сегодня многие ученые склоняются к тому, что для того, чтобы лучше подготовиться к критическим ситуациям, нужны непосредственно образцы реголита. Поэтому доставка новых «порций» реголита на Землю критически важна для будущих миссий.

Источник

Геология Луны — Geology of the Moon

Геологии Луны (иногда называемой селенологией , хотя последний термин может относиться в более общем « лунную науку ») весьма отличаются от Земли . На Луне отсутствует настоящая атмосфера , что исключает эрозию из-за погодных условий . У него нет какой-либо известной формы тектоники плит , он имеет меньшую гравитацию и из-за своего небольшого размера быстрее охлаждается. Сложная геоморфология лунной поверхности была сформирована сочетанием процессов, особенно ударных кратеров и вулканизма . Луна — дифференцированное тело с корой , мантией и ядром .

Геологические исследования Луны основаны на сочетании наблюдений с помощью земных телескопов , измерений с орбитальных космических аппаратов , лунных образцов и геофизических данных. Шесть мест были отобраны непосредственно во время программных посадок Аполлона с экипажем с 1969 по 1972 год, в результате чего на Землю было возвращено 380,96 кг (839,9 фунта) лунного камня и лунного грунта . Кроме того, три советских роботизированных космических корабля Luna вернули еще 326 граммов (11,5 унции) с 1970 по 1976 год, а китайский робот Chang’e 5 вернул образец весом 1731 г (61,1 унции) в 2020 году.

Луна — единственное внеземное тело, для которого у нас есть образцы с известным геологическим контекстом. Несколько лунных метеоритов были обнаружены на Земле, хотя кратеры их источников на Луне неизвестны. Существенная часть лунной поверхности не исследована, и ряд геологических вопросов остаются без ответа.

СОДЕРЖАНИЕ

Элементный состав

Известно, что элементы, присутствующие на поверхности Луны, включают, среди прочего, кислород (O), кремний (Si), железо (Fe), магний (Mg), кальций (Ca), алюминий (Al), марганец (Mn) и титан. (Ti). Среди наиболее распространенных — кислород, железо и кремний. Содержание кислорода оценивается в 45% (по весу). Углерод (C) и азот (N), по-видимому, присутствуют только в следовых количествах в результате осаждения солнечным ветром .

| Сложный | Формула | Состав | |

|---|---|---|---|

| Мария | Highlands | ||

| кремнезем | SiO 2 | 45,4% | 45,5% |

| глинозем | Al 2 O 3 | 14,9% | 24,0% |

| Лайм | CaO | 11,8% | 15,9% |

| оксид железа (II) | FeO | 14,1% | 5,9% |

| магнезия | MgO | 9,2% | 7,5% |

| оксид титана | TiO 2 | 3,9% | 0,6% |

| оксид натрия | Na 2 O | 0,6% | 0,6% |

| 99,9% | 100,0% | ||

Формирование

Долгое время основным вопросом в истории Луны было ее происхождение . Ранние гипотезы включали деление с Земли, захват и совместную аккрецию . Сегодня гипотеза гигантского удара широко принята научным сообществом.

Геологическая история

Геологическая история Луны была разделена на шесть основных эпох, называемых лунной геологической шкалой времени . Примерно 4,5 миллиарда лет назад новообразованная Луна находилась в расплавленном состоянии и вращалась гораздо ближе к Земле, что привело к возникновению приливных сил . Эти приливные силы деформировали расплавленное тело в эллипсоид с большой осью, направленной в сторону Земли.

Первым важным событием в геологической эволюции Луны была кристаллизация почти глобального магматического океана. Точно неизвестно, какова была его глубина, но некоторые исследования предполагают глубину около 500 км или больше. Первыми минералами, образовавшимися в этом океане, были силикаты железа и магния, оливин и пироксен . Поскольку эти минералы были плотнее расплавленного материала вокруг них, они затонули. После завершения кристаллизации примерно на 75% менее плотный полевой шпат анортозитового плагиоклаза кристаллизовался и всплыл, образуя анортозитовую кору толщиной около 50 км. Большая часть магматического океана кристаллизовалась быстро (в течение примерно 100 миллионов лет или меньше), хотя последние оставшиеся богатые KREEP магмы, которые сильно обогащены несовместимыми и выделяющими тепло элементами, могли оставаться частично расплавленными в течение нескольких сотен миллионов (или возможно 1 миллиард) лет. Похоже, что последние богатые KREEP магмы магматического океана в конечном итоге сконцентрировались в районе Oceanus Procellarum и бассейна Imbrium , уникальной геологической провинции, которая теперь известна как Procellarum KREEP Terrane .

Быстро после лунной коры формируется, или даже , как это было формирование, различные типов магм , которые приводят к Mg — люкс норит и троктолиты начали формироваться, хотя точные глубины , при которой это произошло точно не известны. Недавние теории предполагают, что плутонизм Mg-свиты в значительной степени ограничивался регионом Procellarum KREEP Terrane, и что эти магмы каким-то образом генетически связаны с KREEP, хотя их происхождение все еще широко обсуждается в научном сообществе. Возраст кристаллизации самых старых из магнезиальных пород составляет около 3,85 млрд лет . Однако последний крупный удар, который мог произойти глубоко в земной коре ( бассейн Имбриума ), также произошел за 3,85 млрд лет до настоящего времени. Таким образом, представляется вероятным, что плутоническая активность Mg-свиты продолжалась гораздо дольше и что более молодые плутонические породы существуют глубоко под поверхностью.

Анализ лунных образцов, по-видимому, предполагает, что значительный процент лунных ударных бассейнов сформировался в течение очень короткого периода времени между 4 и 3,85 млрд лет назад. Эта гипотеза получила название лунного катаклизма или поздней тяжелой бомбардировки . Однако теперь признано, что выбросы из ударного бассейна Имбриума (одного из самых молодых крупных ударных бассейнов на Луне) должны быть обнаружены во всех местах посадки Аполлона . Таким образом, возможно, что возраст некоторых ударных бассейнов (в частности, Mare Nectaris ) мог быть ошибочно отнесен к тому же возрасту, что и Imbrium.

Лунное море представляет собой древние наводнения базальтовых извержений. По сравнению с земными лавами, они содержат более высокое содержание железа, имеют низкую вязкость, а некоторые содержат повышенное содержание богатого титаном минерала ильменита . Большинство извержений базальтов произошло от 3 до 3,5 млрд лет назад, хотя возраст некоторых образцов кобыл составляет 4,2 млрд лет, а самые молодые извержения (на основе метода подсчета кратеров), как полагают, произошли 1 млрд лет назад. Наряду с морским вулканизмом произошли пирокластические извержения , в результате которых расплавленные базальтовые материалы оказались в сотнях километров от вулкана . Большая часть кобылы образовывала или впадала в невысокие возвышенности, связанные с прибрежными ударными бассейнами. Однако Oceanus Procellarum не соответствует какой-либо известной ударной структуре, а самые низкие высоты Луны в дальнем бассейне Южного полюса и Эйткена лишь незначительно покрыты кобылой (см. Лунную кобылу для более подробного обсуждения).

Удары метеоритов и комет — единственная резкая геологическая сила, действующая на Луну сегодня, хотя изменение земных приливов и отливов в масштабе лунного аномального месяца вызывает небольшие колебания напряжений. Некоторые из наиболее важных кратеров, используемых в стратиграфии Луны, образовались в эту недавнюю эпоху. Например, кратер Коперник , имеющий глубину 3,76 км и радиус 93 км, по оценкам, образовался около 900 миллионов лет назад (хотя это спорно). Миссия « Аполлон-17 » приземлилась в районе, где могли быть взяты пробы из кратера Тихо . Изучение этих пород, кажется, указывает на то, что этот кратер мог образоваться 100 миллионов лет назад, хотя это тоже спорно. Поверхность также испытала космическое выветривание из-за частиц высокой энергии, имплантации солнечного ветра и ударов микрометеоритов . Этот процесс заставляет лучевые системы, связанные с молодыми кратерами, темнеть до тех пор, пока не будет соответствовать альбедо окружающей поверхности. Однако, если состав луча отличается от подстилающего материала земной коры (что может произойти, когда на кобылу помещается «горный» луч), луч может быть виден гораздо дольше.

После возобновления исследования Луны в 1990-х годах было обнаружено, что по всему земному шару есть уступы, вызванные сжатием из-за охлаждения Луны.

Страты и эпохи

На вершине стратиграфической последовательности Луны можно найти лучевые ударные кратеры. Такие самые молодые кратеры относятся к коперниканской единице. Ниже находятся кратеры без лучевой системы, но с достаточно хорошо развитой морфологией ударных кратеров. Это эратосфенианская единица. Две более молодые стратиграфические единицы можно найти в местах размером с кратер на Луне. Под ними можно найти два расширяющихся пласта: морские единицы (ранее определенные как прокелларийские единицы) и связанные с имбрийским бассейном выбросы и тектонические единицы (имбрийские единицы). Еще одна единица, связанная с ударным бассейном, — это нектарианская единица, определенная вокруг нектарной впадины. В нижней части лунной стратиграфической последовательности можно найти доконектарную толщу старых кратерных равнин. Стратиграфия Меркурия очень похожа на лунный случай.

Лунный пейзаж

Лунный ландшафт характеризуется ударными кратерами , их выбросами, несколькими вулканами , холмами, потоками лавы и впадинами, заполненными магмой.

Highlands

Самым отличительным аспектом Луны является контраст между ее яркими и темными зонами. Зажигалка поверхности являются лунные высокогорье, которые получают название Terrae (особой терра , от латинского на землю , на землю ), а темные равнины называются мария ( в единственном числе кобыла , от латинского моря ), после того, как Иоганн Кеплер , который ввел имя в 17 веке. Высокогорья имеют анортозитовый состав, а моря — базальтовые . Марии часто совпадают с «низменностями», но важно отметить, что низменности (например, в бассейне Южного полюса и Эйткена ) не всегда покрыты морями. Высокогорья старше видимых морей и, следовательно, более сильно изрезаны кратерами.

Мария

Основные продукты вулканических процессов на Луне очевидны для наземных наблюдателей в виде лунных морей . Это большие потоки базальтовой лавы , которые соответствуют низким альбедо поверхности , покрывающие почти треть от ближней стороны. Лишь несколько процентов побережья подверглись морскому вулканизму. Еще до того, как миссии Аполлона подтвердили это, большинство ученых уже думали, что марии — это равнины, заполненные лавой, потому что они имеют структуру потока лавы и схлопывания, приписываемые лавовым трубам .

Возраст морских базальтов определен как прямым радиометрическим датированием, так и методом кратерного подсчета . Самый старый радиометрический возраст составляет около 4,2 млрд лет, тогда как самый молодой возраст, определенный по подсчету кратеров, составляет около 1 млрд лет (1 млрд лет = 1 миллиард лет). Объемно большая часть кобыл сформировалась между 3 и 3,5 млрд лет назад до настоящего времени. Самые молодые лавы извергались в Oceanus Procellarum , тогда как некоторые из самых старых, по-видимому, расположены на дальней стороне. Марии явно моложе окружающих гор, учитывая меньшую плотность ударных кратеров.

Источник