Гипотеза столкновение небесного тела с солнцем брызги стали планетами

Откуда взялась Земля?

Человеку свойственно интересоваться происхождением вещей, их прошлым. С древнейших времен до нас дошли полуфантастические и просто фантастические версии о возникновении Мира. Это были умозрительные идеи, не подкрепленные какими-либо фактическими данными. Только к XVIII в. естествознание достигло такого уровня, при котором стала возможной научная космогония — раздел астрономии, изучающий происхождение и эволюцию космических тел.

Идея развития природы была четко выражена великим русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым (1711-1765) в его сочинении «О слоях земных». Еще за сто лет до этого французский философ Рене Декарт (1596-1650) высказал идею о происхождении небесных тел из первичного хаоса, который он мыслил как совокупность некоторых «вихрей». Однако после открытия Ньютоном закона всемирного тяготения физическое обоснование «вихрей» потеряло основание. Мысли же М. В. Ломоносова основывались на фактах исторической геологии.

С тех пор и до наших дней сохранилось несколько десятков гипотез, пытающихся объяснить происхождение Земли и планет. Из них кратко охарактеризуем лишь самые главные.

В 1748 г. французский естествоиспытатель Жорж Бюффон (1707- 1788) в многотомном труде «Естественная история» предположил, что планетная система родилась в результате катастрофического столкновения кометы с Солнцем. В то время пометы считали весьма массивными телами, и поэтому удар кометы о Солнце мог, по мнению Бюффона, «разбрызгать» солнечное вещество и из этих «брызг» затем возникли планеты. Произошло это, как полагал Бюффон, всего лишь десятки тысяч лет назад, что, впрочем, расходилось с библейской хронологией и навлекло на Бюффона преследование со стороны католической церкви.

С современной точки зрения гипотеза Бюффона, разумеется, наивна, но она положила начало ряду «катастрофических» гипотез, в которых рождение планетной системы приписывается какой-нибудь катастрофе. Иная мысль была высказана знаменитым немецким философом Иммануилом Кантом (1724-1804). В 1755 г. увидела свет его книга «Всеобщая естественная история и теория неба», где Кант старается объяснить возникновение небесных тел на основе закона тяготения. По его мнению, Солнечная система возникла из огромного облака твердой пыли, частицы которой взаимно притягивали друг друга. В подобном облаке, по Канту, рано или поздно должны были возникнуть сгущения, самое большое из которых стало Солнцем, а остальные — планетами. Кант не подкрепил свою гипотезу какими-нибудь расчетами, но основная его идея — конденсация планет из холодного распыленного вещества — оказалась весьма плодотворной.

Спустя четыре десятилетия, в 1796 г., французский математик и механик Пьер Лаплас (1749-1827), ничего не знавший о космогонических работах Канта, предложил иную гипотезу. По мнению Лапласа, Солнечная система образовалась из раскаленной вращающейся газовой туманности. Туманность остывала, сжималась, и при сжатии скорость ее вращения увеличивалась. На каком-то этапе от экватора туманности стали отделяться газовые кольца, которые потом сгустились в планеты. Центральный же газовый сгусток постепенно превратился в современное Солнце.

На протяжении почти полутора веков гипотезы Канта и Лапласа пользовались большим успехом. Их даже порой ошибочно смешивали и говорили о легендарной гипотезе Канта — Лапласа.

Одно время (30-е годы текущего века) полагали, что планетная система образовалась «по Джинсу». Этот известный английский астроном предположил, что когда-то вблизи Солнца пролетала другая звезда. Своим тяготением она вырвала из Солнца исполинскую газовую струю, которая потом сгустилась в планеты. Но в 1943 г. известный советский астроном Н. Н. Парийский доказал, что таким путем возникнуть планеты не могли.

Удивляться смене гипотез нет оснований. Ф. Энгельс полагал, что гипотеза является формой развития естествознания. В конце концов постепенное усовершенствование гипотез неизбежно приводит к установлению закона. Большим шагом на пути к научной истине стала гипотеза, высказанная в 1944 г. знаменитым полярным исследователем, академиком Отто Юльевичем Шмидтом (1891-1956).

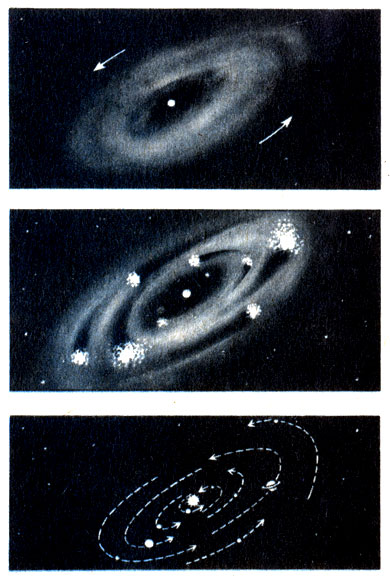

По гипотезе Шмидта, наше Солнце много миллиардов лет назад было окружено колоссальным «про-топланетным» облаком, состоящим не только из холодной пыли, как у Кванта, но и из частичек замерзших Цзов. Составляющие облако частицы вещества обращались вокруг Солнца. Их было много, они часто сталкивались, и при столкновении некоторая доля их энергии излучалась безвозвратно. В конце концов, теряя энергию и испытывая взаимное тяготение, частицы, падая друг на друга, как бы «слипались», образуя постепенно растущие сгущения — зародыши будущих планет. При этом «протопланетное» облако постепенно сплющивалось, а конденсирующиеся «протопланеты» приобретали все более и более круговые орбиты. Последний процесс был вызван тем, что при «слипании» частиц «протопланетного» облака элементы их орбит (величины, характеризующие форму, размеры орбит и их положение в пространстве) осреднялись, поэтому чем крупнее получалась планета, тем больше ее орбита походила на окружность. Прошло очень много времени, прежде чем «протопланетное» облако «сгустилось» в современные планеты (рис. 91).

Рис. 91. Образование планет по гипотезе. О. Ю. Шмидта

Таким образом, по гипотезе Шмидта, наша Земля и другие планеты сконденсировались из множества твердых холодных частиц и, следовательно, никогда не были целиком в огненно-жидком, раскаленном состоянии.

Дальнейшая эволюция Земли выразилась в перемещениях масс вещества, составляющих нашу планету. Тяжелые породы опускались к центру Земли, выдавливая на ее поверхность более легкие. Этот процесс перераспределения вещества происходит и сейчас, выражаясь в грозном явлении землетрясений.

В поверхностных слоях Земли, где скопились радиоактивные вещества, выделялась и выделяется (при радиоактивном распаде) значительная энергия. В недрах Земли образуются очаги расплавленного вещества, откуда через жерла вулканов на земную поверхность извергается лава.

Гипотеза Шмидта объясняет основные закономерности Солнечной системы: формы, размеры и расположение планетных орбит, распределение планет в пространстве в связи с их массой и многое другое. В частности, она сумела объяснить разделение планет на две группы: планеты земного типа и планеты-гиганты. Первые образЪвались из близких к Солнцу частей «протопланетного» облака. В этом случае под действием солнечного тепла частички льдов (воды, метана, аммиака), входящих в состав облака, испарились (точнее, сублимировались), и планеты получились небольшие, состоящие в основном из тугоплавких элементов. Вдалеке от Солнца условия благоприятствовали формированию огромных планет, состоящих в основном из легких элементов.

О. Ю. Шмидту удалось теоретически объяснить закон планетных расстояний, т. е. связь радиуса орбиты планеты с ее номером (в порядке удаления от Солнца). По мнению О. Ю. Шмидта, «протопланетное» газово-пылевое облако было захвачено Солнцем при его движении вокруг центра нашей звездной системы. Хотя на частном примере О. Ю. Шмидт показал принципиальную возможность захвата, сама идея о захвате «протопланетного» облака теоретически была плохо обоснована, и эта часть гипотезы Шмидта оказалась самой слабой.

В рамках гипотезы Шмидта плохо разработан вопрос о происхождении спутников планет, например Луны, которая обладает относительно большой массой и вместе с Землей образует двойную планету. Остались необъясненными обратное вращение Венеры, положение оси вращения Урана и ряд других деталей, пусть второстепенных, но требующих все-таки объяснения.

Более существенно то, что осталась непонятной главная особенность Солнечной системы — «неестественное» распределение момента количества движения между Солнцем и планетами. Солнце вращается вокруг оси очень медленно, и потому из общего «запаса движения» (т. е. момента количества движения) Солнечной системы на его долю приходится лишь 2%. Откуда у планет остальные 98% «запаса движения» — не ясно.

Для расслоения Земли на тяжелое ядро и более легкие внешние оболочки требуется, чтобы вязкость первичного ее вещества (а значит, и ее температура) была значительной. Расчеты показывают, что одна радиоактивность такого разогрева дать не может. Последователи О. Ю. Шмидта (в частности, В. С. Сафронов) полагают, что на первичную Землю падали тела астероидных размеров (до 1 000 км в поперечнике) и их удары разогрели внешние слои первичной Земли до 1 500°С.

В гипотезе Шмидта Солнцу отводилась в основном чисто механическая роль — динамического центра Солнечной системы. Между тем в настоящее время почти все космо-гонисты пришли к выводу, что происхождение Земли и планет следует рассматривать в тесной связи с происхождением Солнца. Хотя до сих пор законченной теории происхождения планет не существует, ход событий представляют себе примерно так.

Межзвездное вещество из молекул газа и пыли постепенно уплотнялось, сжималось и в конце концов распалось на ряд сгустков, центральный и самый крупный из которых положил начало будущему Солнцу. Когда масса центрального сгустка достигла десятой доли массы современного Солнца, сгусток стал не прозрачным. Дальнейшее его сжатие и разогрев привели к образованию Протосолнца, причем это произошло очень быстро, не более чем за 100 лет. Протосолнце росло, захватывая межзвездное вещество. Примерно через 100 000 лет его масса стала такой же, как у современного.

Солнца, но радиус был в 100 раз больше. Приток межзвездного вещества прекратился, а вокруг новорожденного Солнца уже существовала газово-пылевая протопланетная туманность в форме диска. Во внешней ее части постепенно сгущались планеты. Газ в туманности был ионизирован, и вращающееся Протосолнце своим магнитным полем быстро закрутило и эти ионы — отсюда большой «запас движения» (момент количества движения) планет. Сгущение планет происходило геологически быстро — Земля «доросла» до современных размеров примерно за 100 млн. лет. Отдельные сгустки (планетозимали) не достигли размеров крупных планет и, падая на планеты, образовывали там кратеры. При столкновении же между собой планетозимали раскалывались, порождая при этом другие малые тела.

В нарисованной картине остается много неясного. Но это и понятно — трудно достоверно узнать, что происходило миллиарды лет назад.

Источник

ЛитЛайф

Жанры

Авторы

Книги

Серии

Форум

Михайлов Леонид Александрович

Книга «Концепции современного естествознания»

Оглавление

Читать

Помогите нам сделать Литлайф лучше

П. Лаплас – французский ученый-физик, разделяя взгляды Канта в этот же период, исходил из предположения о горячей медленно вращающейся туманности, которая по мере охлаждения сжималась. По закону сохранения момента импульса, при этом росла скорость вращения, и центробежные силы отрывали от нее кольца. Материя в этих кольцах сжималась под действием тяготения, формируя компактные тела.

Приливная, или планетозимальная, гипотеза. В XX в. американские астрофизики Т. Чемберлен и Ф. Мультон рассмотрели идею встречи Солнца со звездой, вызвавшей приливной выброс солнечного вещества (1906 г.), из которого и образовались планеты.

С. Аррениус – американский астрофизик, допустил и прямое столкновение Солнца со звездой (1913 г.). Предполагается, что в результате появилось некое волокно, распавшееся при вращении на части – основу планет.

Еще один американский астрофизик – Дж. Джинс – предположил (1916 г.), что какая-то звезда прошла неподалеку от Солнца и вызвала «приливные выступы», принявшие форму газовых струй, из которых и возникли планеты.

Гипотеза захвата Солнцем межзвездного газа. Ее предположил шведский астрофизик X. Альфен (1942 г.). Атомы газа ионизировались при падении на Солнце и стали двигаться по орбитам в его магнитном поле, поступая в определенные участки экваториальной плоскости.

Академик-астрофизик В. Г. Фесенков (1944 г.) предположил, что образование планет связано с переходом от одного типа ядерных реакций в глубинах Солнца к другому.

Астроном и математик Дж. Дарвин и математик А. М. Ляпунов (40-е г. XX в.) рассчитали независимо друг от друга фигуры равновесия вращающейся жидкой несжимаемой массы.

Согласно взглядам О. Струве – английского астрофизика (40-е гг. XX в.), быстро вращающиеся звезды могут выбрасывать вещество в плоскости своих экваторов. В результате этого образуются газовые кольца и оболочки, а звезда теряет массу и момент количества движения.

Кометная гипотеза происхождения планет Солнечной системы. Эту популярную ныне гипотезу предложил А. А. Маркушевич (1992 г.). Сводится она к следующему. В газопылевой туманности, имеющей вид дискообразного вращающегося облака и состоящей из мелких пылевидных железосиликатных частиц и газов – воды и водорода, при понижении температуры газы намерзали на пылинки, увеличивая их размер. Возникал состав, свойственный составу комет. Частицы сталкивались между собой, большие по объему концентрировались в центре туманности, а меньшие оттеснялись на периферию, дав начало планетам. Шло укрепление и разрастание образующихся тел – астероидов, комет, планет. При образовании планет происходила аккреция (стяжение кометной массы), выделялась теплота, которая разогревала центр сгустка до расплавленного состояния и расслаивала водородную оболочку и железосиликатное ядро, которое позже расслоилось на железоникелевое ядро и силикатную оболочку, не позволявшую рассеиваться теплоте в космическом пространстве. Так планеты приобрели почти сферическую форму. По своим физическим характеристикам планеты Солнечной системы делятся на две группы: планеты земной группы и газовые (или планеты-гиганты).

Планеты Солнечной системы (земная группа). Крупнейшими после Солнца объектами Солнечной системы являются планеты и их спутники. Общая масса планет составляет 448 масс Земли, а спутников – 0,12 массы Земли. Суммарная масса планет и спутников составляет лишь 1/750 часть массы Солнца. Планеты Солнечной системы достаточно сильно отличаются друг от друга.

Ближайшие к Солнцу планеты – Меркурий, Венера, Земля и Марс – называются твердыми планетами, поскольку имеют плотность, в 4–5 раз превышающую плотность воды, и твердую поверхность. Плутон представляет собой несформировавшуюся твердую планету, по своим характеристикам напоминающую планеты первой группы. Кроме того, у Плутона есть спутник Xарон, лишь в два раза меньший Плутона. Наконец, существуют предположения о большой десятой темной планете.

Каждую из планет можно охарактеризовать по девяти основным параметрам. Это расстояние от Солнца, период обращения вокруг Солнца, период обращения вокруг своей оси, средняя плотность (г/см 3 ), диаметр экватора в километрах, относительная масса (масса Земли принимается за единицу), температура поверхности, число спутников, преобладание газа в атмосфере.

Ближайшей к Солнцу планетой является Меркурий. Он состоит из большого железного ядра, расплавленной каменистой мантии и твердой коры. По внешнему виду Меркурий напоминает Луну. Его поверхность испещрена кратерами и огромными уступами (высотой до 3 км), сформировавшимися в результате остывания и сжатия поверхности планеты. Сила тяжести на Меркурии в два раза меньше земной, поэтому атмосфера практически отсутствует. На планете царят безмолвие и экстремальные температуры – до 350 °C на освещенной Солнцем стороне планеты и до -170 °C на ночной стороне.

Венера по размерам, массе и плотности сходна с Землей. Однако она имеет очень плотную атмосферу, пропускающую солнечное излучение и не выпускающую его обратно. Поэтому на Венере действует парниковый эффект, который сейчас отмечается и на Земле. В результате этого эффекта температура поверхности Венеры составляет 400500 °C. Поверхность Венеры сияет так ярко, что Венера занимает третье место по яркости (после Солнца и Луны) среди всех видимых с Земли объектов.

Ближайшее к Земле небесное тело – ее спутник Луна. Луна имеет небольшое ядро из железа и серы, окруженное полурасплавленной астеносферой. Над астеносферой расположена литосфера (твердая каменная оболочка), и над ней – кора из минералов, богатых кальцием и алюминием. Поверхность Луны изрыта кратерами, имеет огромные равнины (моря) и горы.

Планеты Солнечной системы (газовые). Вторая четверка планет (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) – газообразные, большие, с плотностью 0,7–1,7 г/см 3 (то есть чуть меньше или чуть больше плотности воды). Юпитер является крупнейшей планетой Солнечной системы. Вместе со своими 16 спутниками он составляет Солнечную систему в миниатюре. Масса Юпитера в три раза превосходит массу всех остальных планет Солнечной системы.

В центре Юпитера находится небольшое каменное ядро. Его окружает вначале слой металлического водорода, по свойствам напоминающего жидкий металл, затем слой жидкого водорода. Плотная атмосфера Юпитера состоит из водорода, гелия, метана и аммиака и по толщине в 8-10 раз превосходит земную атмосферу. Если попытаться высадиться на Юпитер, то космический аппарат будет долго тонуть в атмосфере, однако посадки так и не произойдет. Из 16 спутников Юпитера наиболее известны четыре, открытые еще Галилеем. Это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Ио по размерам чуть больше Луны. Мощные приливные силы Юпитера разогревают ядро Ио, и на этом спутнике идет активная вулканическая деятельность.

Сатурн известен своими кольцами. В начале 1980-х гг. с помощью космического зонда «Вояджер» было выяснено, что кольца Сатурна состоят из огромного количества кусков льда различного размера – от пылинок до глыб. Помимо колец у Сатурна есть 17 спутников, из которых Титан имеет самую плотную атмосферу. У Сатурна самая низкая плотность среди планет Солнечной системы. Его небольшое ядро из льда и камня окружено слоями металлического и жидкого водорода. В атмосфере Сатурна бушуют ветры, скорость которых достигает 1800 км/ч. Уран, Нептун и Плутон удалены настолько, что достоверной информации об их составе не удавалось получить до 1986 г. В 1986 г. космический зонд «Вояджер-2» передал фотографии Урана и Нептуна, по которым были установлены состав атмосферы и наличие вихрей, а также обнаружены спутники этих планет.

Кометы, астероиды, метеорное вещество. Помимо 9 крупных спутников (планет) Солнце имеет множество мелких спутников, называемых астероидами. Большинство из них находится в поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера. Есть также группа астероидов (Троянцы и Греки), движущаяся вдоль орбиты Юпитера, и другие группы. Всего в астрономических каталогах зафиксировано более 6000 малых планет.

Источник