Физические параметры солнца масса

Масса Солнца 1,989× 1030 кг, в 333434 раз превышает массу Земли и в 750 раз — всех планетных тел Солнечной системы.

Радиус Солнца 695990 км, в 109 раз больше земного.

Средняя плотность солнечного вещества 1409 кг/м3, в 3,9 раза ниже плотности Земли. Ускорение силы тяжести на экваторе 279,98 м/с2 (28 g).

Экватор Солнца наклонен под углом 7,2º к плоскости эклиптики.

Сидерический период вращения на экваторе равен 25,38 суток и увеличивается по направлению к полюсам (до 32 суток на широте 60њ ). Внешним слоям Солнца присуще дифференцированное вращение, свойственное жидким и газообразным телам. Солнце обладает магнитным полем со сложной структурой средней напряженностью 1-2 Гс.

Возраст Солнца около 5 млрд. лет.

Видимая звездная величина (блеск) Солнца -26,6m.

Мощность общего излучения Солнца 374× 1021 кВт,

среднее значение солнечной постоянной 0,13 Дж/с× см2.

Светимость Солнца 4× 1020 Вт.

Земля получает 1/2000000000 часть солнечной энергии:

на площадку в 1 м2, перпендикулярную солнечным лучам за пределами земной атмосферы приходится 1,36 кВт лучистой энергии.

Температура видимой поверхности (фотосферы) Солнца 5770 К.

Спектральный класс Солнца G2, абсолютная звездная величина + 4,96m.

Химический состав Солнца: водород — 71 %, гелий — 26,5 %, остальные элементы 2,5 %. Солнце не содержит в своем составе неизвестных на Земле химических элементов.

Агрегатное состояние солнечного вещества – ионизированный атомарный газ (плазма). Вглубь Солнца, с увеличением температуры и давления, степень ионизации растет вплоть до полного разрушения атомов в ядре Солнца.

Почему светит Солнце

Для человечества Солнце было, есть и всегда будет звездой «дорогой, любимой, единственной». Но с формальной точки зрения оно является звездой довольно заурядной. Казалось бы, в сравнении со столь интересными объектами, как нейтронные звезды, черные дыры или квазары, Солнцу особенно нечем похвастать в плане «физики переднего края». Однако это не так — именно ему мы обязаны одним из важнейших открытий последних лет.

В шестидесятые годы прошлого века нейтринная астрономия делала первые шаги, и единственным доступным наблюдению объектом было Солнце (первым, и пока единственным, объектом вне пределов Солнечной системы, от которого был зафиксирован нейтринный сигнал, явилась сверхновая звезда, вспыхнувшая в Большом Магеллановом облаке в 1987 г.). К этому времени уже появились модели внутреннего строения звезд, позволяющие на основе описания протекающих в их недрах термоядерных реакций рассчитывать суммарное энерговыделение и, следовательно, светимость звезды. Естественным объектом, на котором можно эти модели можно было апробировать и калибровать, является Солнце, светимость которого известна очень хорошо (примерно 3.85 x 10 26 Вт). И вот, по мере накопления информации о потоке солнечных нейтрино, все яснее и яснее стала вырисовываться серьезная проблема — поток нейтрино, предсказываемый на основе стандартной модели Солнца исходя из его светимости, в несколько раз превышал реально регистрируемый поток. И никакие вариации параметров модели не позволяли добиться согласия с экспериментом.

Было высказано множество гипотез, в том числе и довольно экзотических. Можно было стремиться серьезно пересмотреть стандартную модель Солнца, можно было поступить и изящнее. Например, предположить, что сравнительно недавно (по звездным масштабам) в результате перемешивания вещества в недрах Солнца изменились условия протекания ядерных реакций, что и за собой повлекло падение потока нейтрино, в то время как электромагнитное излучение от Солнца еще осталось на прежнем, «дореформенном» уровне. Ведь если для нейтрино солнечное вещество практически прозрачно, то для фотонов ситуация совершенно иная: излучаемые в процессе термоядерных реакций гамма-кванты фактически заперты в центре звезды. Лишь через миллионы лет их отдаленные «потомки», гораздо более низкоэнергетичные фотоны, достигают поверхности звезды и получают возможность уйти в окружающее пространство. Поэтому наблюдаемую нейтринную аномалию можно было бы объяснить, предполагая, что поток нейтрино определяется нынешним состоянием солнечных недр, а наблюдаемая интенсивность элекромагнитного излучения — тем, каково оно было миллионы лет назад.

В числе довольно экзотических гипотез долгие годы числилось предположение о том, что наблюдаемый эффект является следствием нейтринных осцилляций (взаимопревращений нейтрино разных сортов). Действительно, детекторы регистрировали лишь один тип нейтрино — электронные нейтрино (именно они испускаются в происходящих в недрах Солнца процессах ядерных реакций). Достаточно предположить, что на пути от Солнца к Земле значительная часть электронных нейтрино превращается в мюонные, не регистрируемые нейтринными детекторами, чтобы объяснить наблюдаемое расхождение экспериментальных и расчетных данных. Гипотеза эта была всем хороша кроме «одной малости» — она требовала, чтобы нейтрино имели массу, в то время как в рамках фундаментальной конструкции физики элементарных частиц, так называемой Стандартной модели, нейтрино является частицей безмассовой. Такая цена за объяснение наблюдаемой аномалии казалась большинству ученых слишком дорогой, гораздо легче было предположить, что неверна гораздо менее фундаментальная «стандартная модель Солнца».

Однако верным оказалось именно революционное предположение о нейтринных осцилляциях; к настоящему моменту зарегистрированы осцилляции и солнечных нейтрино, и «земных» (реакторных) антинейтрино. И сейчас для физики элементарных частиц настало время отдавать астрофизике долги.

Итак, основным механизмом, за счет которого светится большая часть звезд в течении основного времени своей жизни, является превращение водорода в гелий в процессе термоядерных реакций. Четыре протона могут образовать альфа-частицу различными путями — в процессе протон-протонного и углеродно-азотного циклов. В первом из них сначала синтезируется дейтерий, потом — 3 He, в последней реакции взаимодействуют два ядра 3 He, в результате чего образуется sup>3He и два протона (этот вариант завершения протон-протонного цикла наиболее вероятный, но не единственный). В углеродно- азотном цикле реакция начинается со столкновения протона с ядром углерода 12 C (при этом образуется радиоактивный изотоп 13 N) и заканчивается образованием опять же 12 C и 4 He при столкновении 15 N с протоном. При протекании любой из этих цепочек ядерных реакций происходит испускание нейтрино. Особенно высокоэнергетичные и, следовательно, легче детектируемые нейтрино образуются в одной из побочных ветвей протон-протонного цикла (при бета-распаде 8 B).

Источник

Масса Солнца

Ввиду значительной удалённости от планеты Земля Солнце воспринимается человеком как тело, имеющее небольшой размер. По земным оценкам и меркам кажется, что видимый поперечник составляет 50-70 см. Если бы человек имел возможность «приземления» на Плутон, размеры светила показались бы ему другими. Итак, какова масса Солнца на самом деле – ответ на этот вопрос будет рассмотрен в статье.

О действительных размерах

Солнце – значительный по размерным показателям космический объект, который однозначно превосходит Землю в 1,3 млн раз! Значение поперечника светила нашей системы в 109 раз выше, нежели идентичный параметр у Земли, и составляет оно 1,4 млн км.

Чтобы масса Солнца была представлена более наглядно, стоит рассмотреть её в сравнительной картине. В 1 ведро можно вместить 130 тыс. пшеничных зёрен. Если в кучу будет высыпано 10 вёдер, а в сторону – положено одно маленькое зёрнышко, соотношение между этими частями будет иметь соответствие пропорциям, наблюдаемым между нашей звездой и Землёй.

Но масса Солнца с весом Земли имеет несколько другое соотношение: среднее значение плотности небесного светила вчетверо меньше, чем нашей планеты, этот показатель равняется 1,4 величины плотности воды. В свою очередь, масса Солнца превышает идентичный параметр Земли в 300 000 раз. В отношении всех планет Солнечной системы и их спутников это значение больше в 750 раз.

Весовой параметр Земли составляет, если представить точные данные, 5 958 000 000 000 000 000 000 тонн. Если выразить подобным образом вес Солнца, будет получено число, в составе которого – одна двойка и 27 нулей.

Известные научные сведения

Солнечная масса, или, говоря другими словами, масса Солнца, представляет собой единицу измерения массы, имеющую внесистемный тип. Она используется в астрономической науке в целях выражения звёздных весов, а также определения значений в отношении прочих астрономических объектов, к примеру, галактик, солнечных систем. Обозначение, используемое в обиходе учёных и рядовых обывателей – M. В астрономической науке его принято записывать следующим образом: M = 1,98847 * 10^30 кг.

Первый множитель не имеет максимально точного определения, поэтому может обозначаться как «плюс» или «минус» 0,00007 единиц. Массовое значение нашего естественного небесного светила, как известно, выше идентичного показателя Земли в 332 946 раз. А по точным подсчетам учёных 99,86% всей массы, относящейся к Солнечной системе, содержится именно в нашей звезде. Суммарная доля всех остальных планет имеет значение 0,0013M, причём максимальная часть приходится на Юпитер, который Солнце превышает по весу лишь в 1047,56 раз.

Формула определения

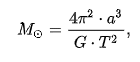

Львиная доля отдельных звёзд, присутствующих во Вселенной, имеют массовое значение от 0,08 до 50 единиц, а весовой показатель чёрных дыр и целых галактических пространств может достигать миллионов и миллиардов масс нашего главного яркого объекта. Масса Солнца, согласно формулам, разработанным в астрономической науке, может быть определена на основании формулы, которая следует из третьего закона Кеплера.

M = (4 * ПИ^2 * a^3) / (G * T^2),

где a – длина, которой обладает большая полуось орбитальной части планеты;

G есть величина гравитации Ньютона, которая является постоянной;

Значение T представляет собой сидерический период, в течение которого планета делает оборот вокруг нашей звезды, для Земли это значение равняется году.

Таким образом, рассматриваемый показатель играет в астрономической науке важную роль и продолжает исследоваться и изучаться.

Источник

Масса Солнца

Масса Солнца.

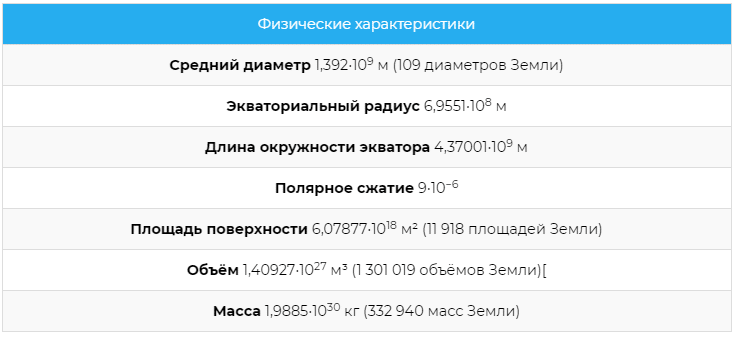

Масса Солнца составляет 1,9885 · 10 30 кг или 333 082 масс Земли.

Масса и плотность Солнца:

Масса Солнца составляет 1,9885 · 10 30 кг или 333 082 масс Земли. Масса Земли при этом составляет 5,97· 10 24 кг.

Масса Солнца составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы.

Масса, как физическая величина, является мерой гравитационных свойств тела (гравитации, притяжения) и мерой его инертности. Соответственно различают гравитационную массу тела и инертную массу тела. В современной физике гравитационная масса и инертная масса считаются равными.

Как следствие проявления гравитационных свойств и действия закона всемирного тяготения два тела притягиваются друг к другу тем сильнее, чем больше их массы. Или чем больше масса тела, тем с большей силой она притягивает другие тела. Гравитационная масса определяет меру такого гравитационного притяжения (силы гравитационного притяжения).

Согласно закону всемирного тяготения сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы m1 и m2, разделёнными расстоянием r, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния:

где G – гравитационная постоянная, равная примерно 6,67⋅10 −11 м³/(кг·с²).

При этом масса тела не зависит от скорости движения тела и остается неизменным при любых процессах.

Масса измеряется в килограммах и относится к одной из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ).

Исходя из массы Солнца, как физической величины рассчитываются и другие параметры нашей звезды: плотность, ускорение свободного падения, сила тяжести, первая космическая скорость, вторая космическая скорость и пр.

Средняя плотность Солнца (ρ) – 1,408 г/см³ или 1408 кг/м³. Для сравнения: средняя плотность Земли (ρ) – 5,5153 г/см³.

Сила тяжести и ускорение свободного падения на Солнце:

Ускорение свободного падения на Солнце (g) составляет 274 м/с 2 или 27,93 g Земли. Для сравнения: на Земле ускорение свободного падения составляет 9,81 м/с 2 и меняется от 9,832 м/с² на полюсах до 9,78 м/с² на экваторе.

Ускорение свободного падения рассчитывается по формуле:

М – масса планеты (звезды), кг,

r 2 – квадрат радиуса планеты (звезды), м.

Сила тяжести на Солнце в 27,93 раз больше, чем на Земле. Это означает, что человек, весящий 72 кг, будет весить на Солнце всего 2 010,96 кг, т.е. около 2 тонн кг. Если быть точнее, то вес человека на Земле равен 72 кг · 9,81 м/с 2 = 706,32 Н, а вес на Солнце равен 72 кг · 274 м/с 2 = 19 728 Н. В то время масса человека на Солнце (72 кг) будет одинаковой, что и на Земле (72 кг).

Вес – это сила, с которой любое тело, находящееся в поле сил тяжести (как правило, создаваемое каким-либо небесным телом, например, Землёй, Солнцем и т. д.), действует на опору или подвес, препятствующие свободному падению тела. Вес тела, покоящегося в инерциальной системе отсчёта, равен силе тяжести, действующей на тело. Сила тяжести – это сила притяжения тела к небесному телу.

Вес (сила тяжести) рассчитывается по формуле F = m·g ,

F – сила тяжести, Н,

m – масса тела, кг,

g – ускорение свободного падения, м/с 2 .

На планетах Солнечной системы человек массой 72 кг будет весить:

– на Плутоне – 4,536 кг.

Первая космическая скорость и вторая космическая скорость на Солнце:

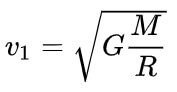

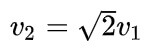

Первая космическая скорость (v1) на Солнце равна 437 км/с. Для сравнения: первая космическая скорость на Земле равна 7,91 км/с.

Первая космическая скорость (круговая скорость) – это минимальная (для заданной высоты над поверхностью планеты) горизонтальная скорость, которую необходимо придать объекту, чтобы он совершал движение по круговой орбите вокруг планеты.

Первая космическая скорость определяется массой и радиусом небесного тела, а также высотой над его поверхностью.

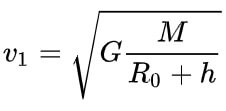

Первая космическая скорость вычисляется по формулам:

М – масса планеты, кг,

R – радиус орбиты, м,

R0 – радиус планеты, м,

h – высота над поверхностью планеты, м.

Вторая космическая скорость (v2) на Солнце равна 617,6 км/с. Она в 55,19 раза больше второй космической скорости на Земле. Для сравнения: вторая космическая скорость на Земле равна 11,19 км/с.

Вторая космическая скорость (параболическая скорость, скорость освобождения, скорость убегания) – это наименьшая скорость, которую необходимо придать объекту (например, космическому аппарату), масса которого пренебрежимо мала по сравнению с массой небесного тела (например, планеты), для преодоления гравитационного притяжения этого небесного тела и покидания замкнутой орбиты вокруг него.

Вторая космическая скорость определяется радиусом и массой небесного тела.

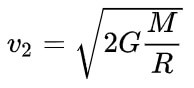

Вторая космическая скорость вычисляется по формулам:

Изменение массы Солнца:

В ядре Солнца осуществляется протон-протонная термоядерная реакция с образованием гелия-4, потому каждую секунду в излучение превращаются 4,26 миллиона тонн вещества. В среднем Солнце излучает с ветром около 1,3⋅10 36 частиц в секунду. Однако эта величина потерь ничтожна мала по сравнению с массой Солнца . Полная потеря массы Солнцем составляет за год 2 – 3⋅10 −14 солнечных масс. Потеря за 150 миллионов лет эквивалентна земной массе.

Выброс вещества из солнечной короны Солнца называют корональным выбросом массы. Выброс включает в себя плазму, состоящую в основном из электронов и протонов наряду с небольшим количеством более тяжёлых ионизированных химических элементов – гелия, водорода, кислорода и других.

Поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы ), истекающий из солнечной короны со скоростью 300-1200 км/с, называемый солнечным ветром, уносится в окружающее космическое пространство.

Источник