След катастрофы. Загадки обратной стороны Луны

Китайский луноход уже год пытается найти ответы на вопросы, которые интересуют всё человечество: почему невидимая часть поверхности спутника так разительно отличается от видимой и что всё-таки произошло 4 миллиарда лет назад.

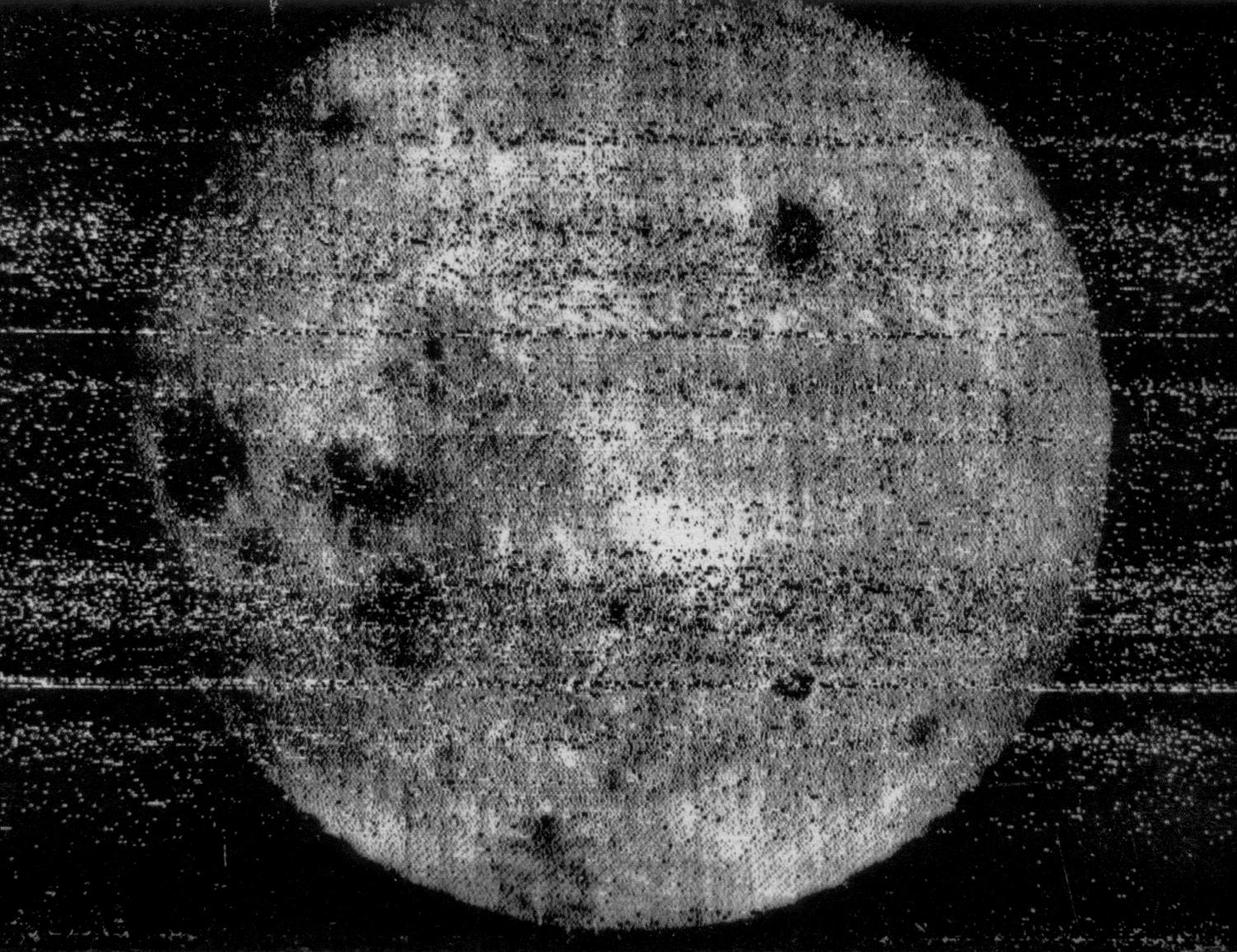

Первый снимок обратной стороны Луны («Луна-3», 1959). Фото © Wikipedia

«Уважаемому А.Б. Северному первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться. Королёв. 7 октября 1959 года«.

А.Б. Северный — это советский астрофизик Андрей Борисович Северный. В основном занимался физикой Солнца. Однажды заявил главному конструктору, что солнечная радиация засветит плёнку и не позволит сделать фотографию. Точно такого же мнения был один французский винодел по имени Анри Мэр. Но не из-за излучения, а вообще — мол, impossible, «невозможно». Заключил даже пари на тысячу бутылок истинного шампанского. Впоследствии Сергей Павлович лично раздавал выигрыш сотрудникам ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»), которые разрабатывали космический аппарат «Луна-3». Как вспоминают учёные, по две бутылки.

Справедливости ради надо сказать, что тот первый снимок сделали не на советскую плёнку, а, можно сказать, на трофейную — со сбитых американских шпионских спутников. Она была куда как более выносливая. Ну а что? Шпионить можно, а плёнку брать нельзя?

Конечно, качество довольно плачевное, тем не менее многое вполне можно различить. С правой стороны наверху пятнышко позже назвали Морем Москвы, 275 километров в диаметре. По мнению учёных, след от удара, который заполнился лавой. Внизу, практически прямо под ним — кратер Циолковский, тоже ударный, 180-километровый. Более крупные пятна слева — это уже видимая лунная сторона. Таким образом, уже тогда была видна внушительная разница между двумя половинками.

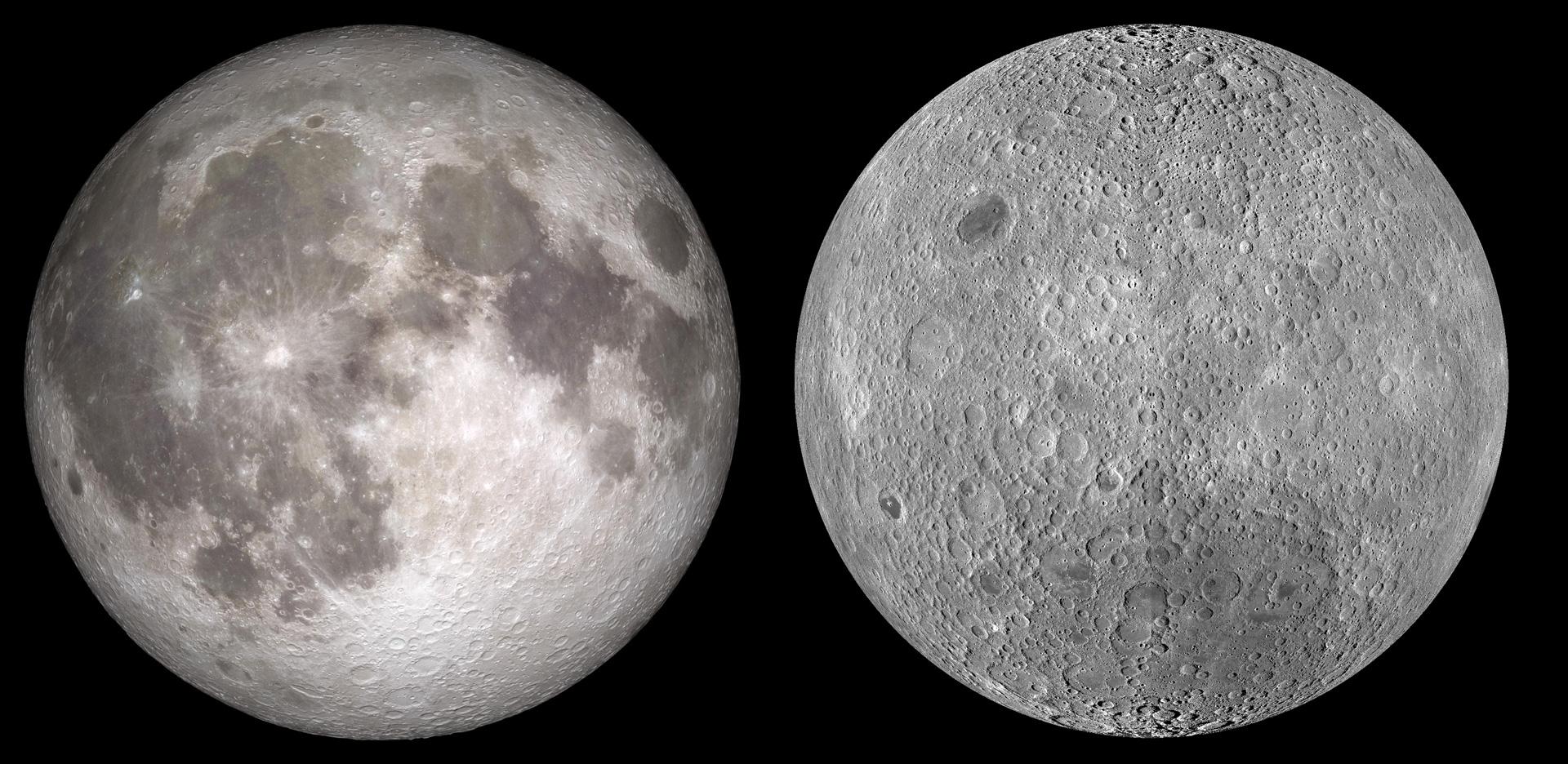

Как ни странно, именно на «той стороне» находится крупнейший лунный кратер. Его именуют бассейном, хотя по площади он сравним с земным Коралловым морем — без малого пять миллионов квадратных километров. Видите обширную темноватую область внизу? Это он и есть, бассейн Южный полюс — Эйткен. Это условное название, по расположению: внизу полюс, наверху кратер, названный в честь американского астронома Роберта Эйткена. В глубину этот бассейн достигает восьми километров. Кстати, как раз там сейчас китайская станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2».

Но по большому счёту вот, собственно, и всё, что там чисто внешне выделяется на общем фоне: Эйткен, Москва и Циолковский. В остальном всё на первый взгляд сравнительно ровно и однообразно.

Сейчас науке известны и некоторые другие отличия «тёмной» стороны. К примеру, интересно то, что там как минимум на 10 километров толще лунная кора. И вообще очень много возвышенностей. За это обратную сторону Луны даже прозвали горбатой. Самая высокая точка Луны расположена рядом с кратером Королёв, и это символично. 10 километров 786 метров. Считают от условной точки — 1737 километров от центра Луны.

То есть с одной стороны моря, с другой горы. И это при том, что морская фигура, вообще-то, тяжелее. Собственно, центр массы сдвинут от центра геометрического на два километра в нашу сторону.

И, наконец, гравитация Луны. Она везде разная. Где-то посильнее, где-то послабее. Это зависит от плотности вещества в данной области. Есть даже соответствующая лунная карта. Вообще, лучше всего, пожалуй, для сравнения просмотреть вот такое видео от NASA. Слева — топографическая карта, то есть с обозначенными низменностями (синие) и возвышенностями (жёлтые и красные). А с правой стороны — как раз насчёт гравитации. Ярко-красные пятна — это где сравнительно сильное притяжение, тёмно-синие — где наоборот. И то и другое называется гравитационными аномалиями. Всё это показали приборы, установленные на двух зондах лунной орбитальной станции GRAIL.

Обратите внимание: два самых больших красных глаза — это те, которые грустно смотрят на нас по ночам. Вообще, тут у нас с этой стороны имеется заметное количество таких особо притягательных районов. А вот за гранью нашего с вами непосредственного наблюдения как-то больше синих ям. И в то же время есть «румянец» — на местах тех самых возвышенностей.

Своеобразная картина получается. Итого у нас три основных вопроса.

Почему на обратной стороне так мало лунных морей?

На этот счёт имеется, к примеру, исследование японского Института космической науки. Там проанализировали химический состав лунных пород и предположили следующее: давным-давно, четыре с половиной миллиарда лет тому назад, когда Земля и Луна только образовались, они были очень раскалёнными. Всё это потому, что они формировались, «слеплялись» из более мелких тел в результате бесконечных столкновений. Но возникший на орбите «комок» оказался настолько близко, что гравитация Земли поймала его в ловушку под названием приливный захват: совпадение скорости вращения вокруг своей оси и скорости вращения вокруг «хозяйки», в данном случае — Земли. Довольно частое явление в космосе. И что получилось? А получилось то самое весьма одностороннее представление о Луне. И тут надо обязательно учесть, что Земля была чудовищным тлеющим углём. Луна около этого огонька грелась всё время одним боком. А другой остывал. Метеориты при этом падали дождём, не спрашивая, куда лучше. Но с той стороны они ударялись в более твёрдую поверхность, а с нашей тёплой стороны она ещё была несколько более вязкая, и притом на ней происходили извержения вулканов. Упадёт что-нибудь в эту кашу, пробьёт ещё не застывшую кору, и из раскалённой мантии всё вокруг заливает потоком лавы. Вот так и получились моря Дождей, Спокойствия, Кризисов и прочие лунные «водоёмы», по мнению планетологов. Именно на «лицевой» стороне, потому что там было просто-напросто теплее.

Почему по-разному распределены гравитационные аномалии?

Потому что земное притяжение «тянуло» к себе всё, что потяжелее. Так же, как Луна немного тащит за собой наши океаны. Приливы в лунных океанах магмы закончились тем, что на «лице» скопились более тяжёлые породы. Этим и объясняют учёные обилие участков с усиленным притяжением именно на видимой стороне.

Откуда тогда «горб» именно на обратной стороне Луны?

Это вообще эпичная теория. Она гласит, что изначально у нас был не один «протоспутник», вокруг болтался как минимум ещё один сгусток материи. А может быть, и больше. И в какой-то момент он просто врезался в Луну, да с такой силой, что его просто расплющило по внешней стороне. Вот эти горы и есть то, что «налипло» таким вот образом.

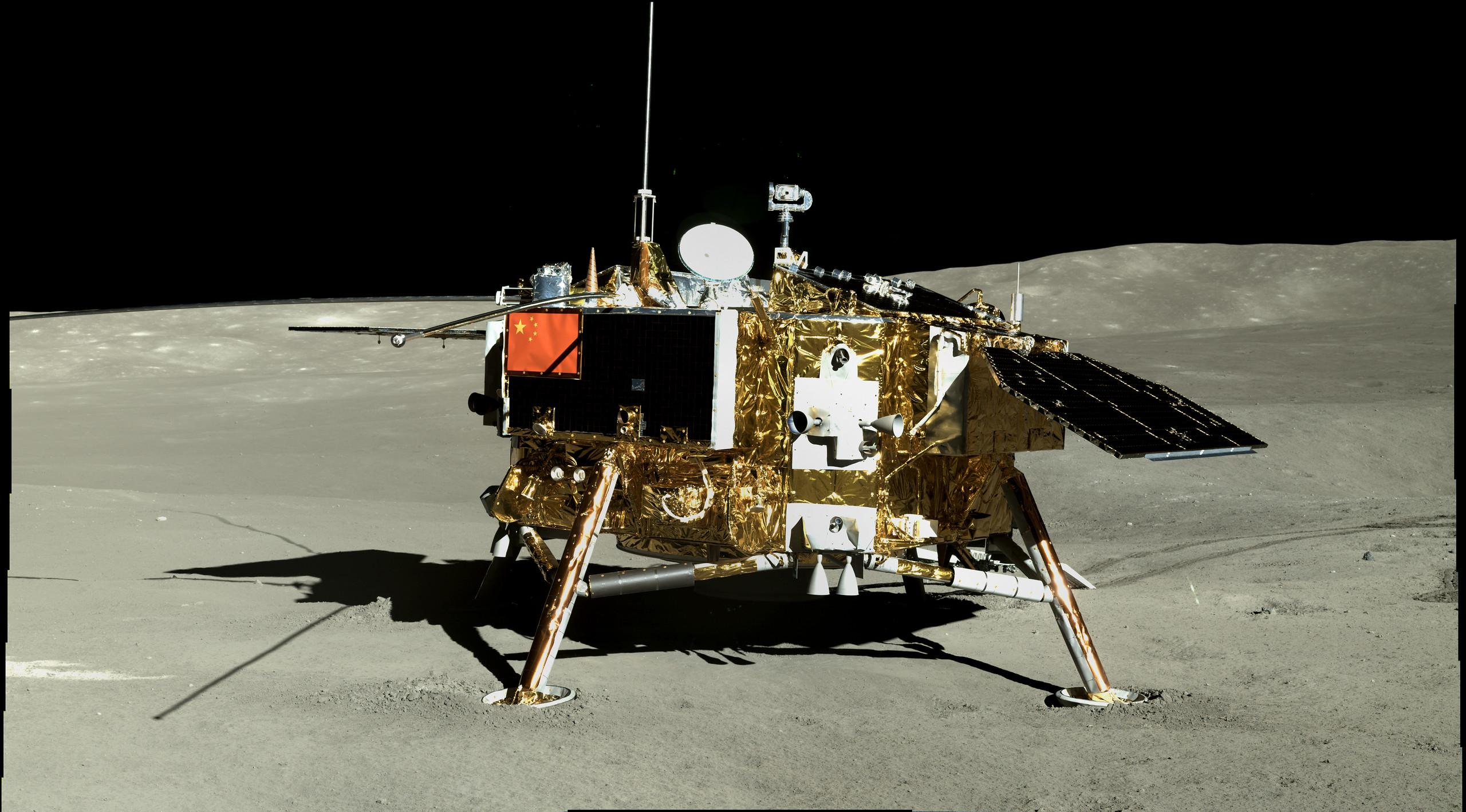

Всё это сейчас и пытается прояснить «Чанъэ-4». Чанъэ — это имя богини Луны в китайской мифологии. Скоро станция уже во второй раз встретит на обратной стороне Луны Новый год по китайскому календарю. Прилунилась 3 января 2019 года в кратере фон Кармана, и это тоже символично. Американский учёный венгерского происхождения Теодор фон Карман был учителем Цяня Сюэсэня, основоположника китайской космонавтики. Помощником неподвижной богини стал луноход «Нефритовый заяц» — «Юйту-2».

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon’s far side by China’s #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7

Что они на сегодняшний день нашли. Во-первых, природные минералы оливин и ортопироксен. Это силикатные породы, таких много в земной мантии. Поэтому есть большие подозрения, что «Чанъэ-4» удалось найти кусочки лунной. Теперь их сравнят с образцами грунта, взятыми на видимой стороне.

Во-вторых, тёмный минерал с осколками чёрного стекла. Нечто похожее нашёл в 1972 году американский астронавт Харрисон Шмитт. Считается, что такое вещество образовалось на Луне от удара метеоритов.

И, наконец, во всяком случае один вопрос уж точно решён положительно: можно ли на обратной стороне Луны выращивать картошку, рапс и хлопок? Можно.

Источник

Первая фотография обратной стороны Луны: немного истории

Нет, сегодня не очередная памятная дата, относящаяся к какому-либо достижению в исследованиях космического пространства. На Хабре на днях публиковалась история аппарата «Луна-1», в связи с чем стоит вспомнить, наверное, один из наиболее известных космический аппаратов — «Луна-3».

Дело в том, что именно этот советский космический аппарат получил снимки обратной стороны луны. Случилось это 7 октября 1959 года, в 6 часов 30 минут утра (московское время).

Двумя объективами (фокусные расстояния 200 и 500 мм) получилось заснять около половины поверхности Луны (при этом 2/3 снимков — обратная сторона Луны) с расстояния около 67000 км. Стоит отметить, что съемка проводилась с выдержкой 1/200, 1/400, 1/600 и 1/800. Снимки проявлялись непосредственно на борту аппарата боевыми роботами, после чего изображения передавались при помощи специфической фототелевизионной системы на Землю. Система называлась «Енисей», а съемка велась камерой бегущего луча, с прямой передачей данных на Землю. Принимались изображения на временном пункте в Крыму (гора Кошка). Был и резервный пункт, размещенный на Камчатке.

Вот такой сложный путь проделал аппарат для того, чтобы достичь точки, оптимальной для получения снимков.

На Землю удалось передать всего 17 «отсканированных» изображений, после чего связь с космическим аппаратом была потеряна. Ну, а чуть позже, через полгода, устройство сгорело (планово) в атмосфере Земли, со всеми снимками и аппаратурой.

Тут интересный момент — съемка проводилась не на советскую, а на американскую пленку, которая была найдена в американской же аппаратуре (насколько можно понять, аппаратуру снимали с американских разведывательных аэростатов, которые проводили аэрофотосъемку территорий СССР. Аппараты либо сами приземлялись, в результате сбоя/поломки, либо их сбивали). Так вот, отечественная пленка, как оказалось, не соответствовала техническим требованиям при съемке Луны, поэтому была использована (втайне от начальства) зарубежная «шпионская» фотопленка шириной 35 мм.

К сожалению, уровень шумов при передаче данных был весьма высоким, поэтому качественными эти фотографии назвать нельзя. Но именно они добавили много данных к информации о Луне, а также позволили СССР получить право на наименование новооткрытых объектов на обратной стороне Луны.

Кстати, снимки, полученные «Луной-3», можно видеть на сайте NASA (да, именно NASA), вот здесь.

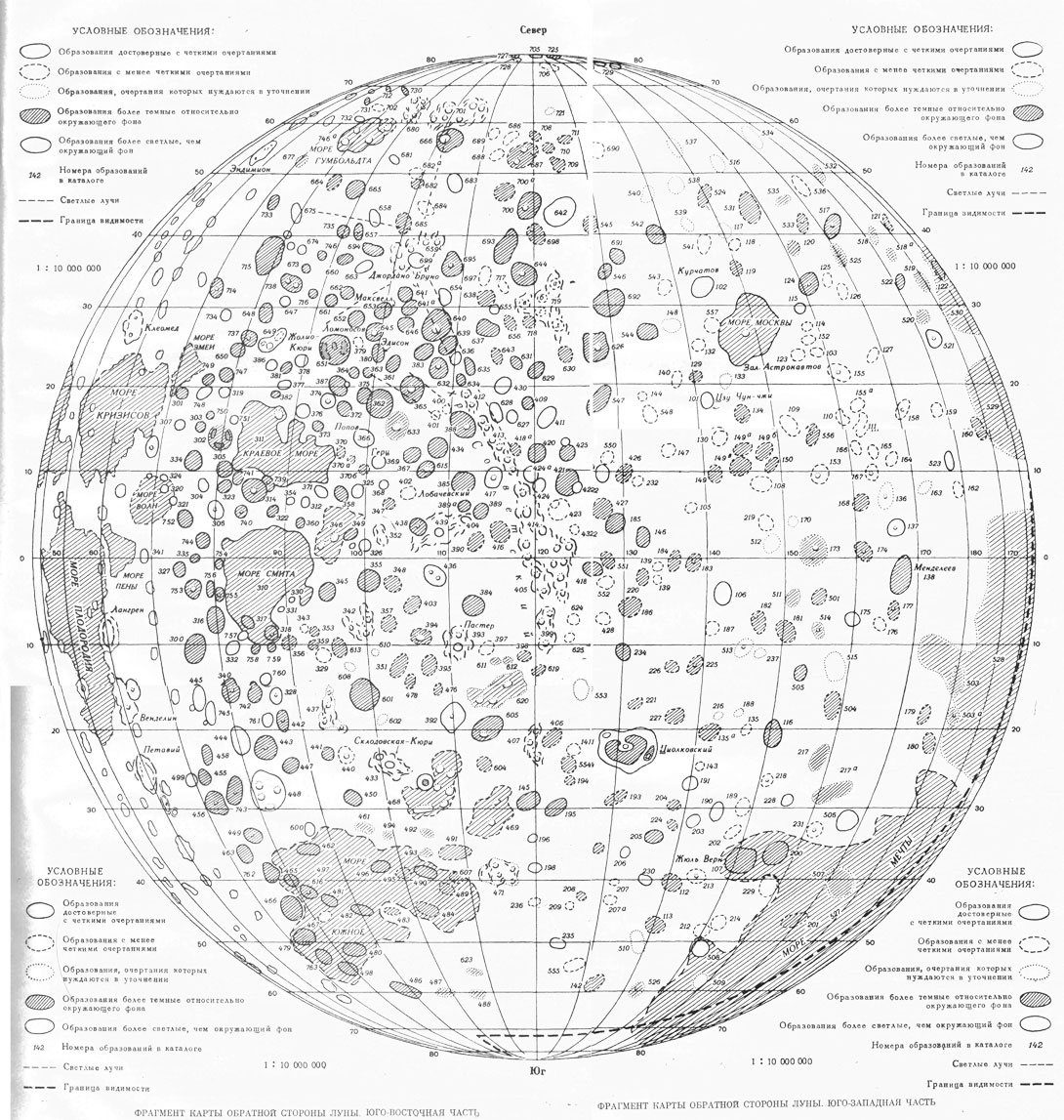

А вот карта обратной стороны Луны, построенная по результатам полученных «Луной-3» фотографий (спасибо shubinpavel).

Источник

По ту сторону Луны: как выглядит dark side нашего спутника?

Мы всегда видим только одну сторону Луны, и, пожалуй, не только романтики, но и любители-астрономы, не говоря уже об учёных, знают её наизусть.

Почему же так получилось, что Луна никогда не показывает нам свою другую половину? Луна, кстати, не единственный спутник в Солнечной системе, который «смотрит» на свою родную планету только одной стороной: например, аналогичная ситуация и со спутником Сатурна – Титаном, со спутником Нептуна – Тритоном, и даже спутник Плутона Харон тоже в этом преуспел, поэтому синхронное вращение – не редкость.

Но вернёмся к Луне. Луна вращается не только вокруг Земли, но и имеет собственную ось вращения. Оборот вокруг Земли у Луны совпадает с периодом собственного вращения, так как Луна движется вокруг нашей планеты с такой же скоростью, как и по своей оси. А совершает Луна один оборот вокруг Земли за 27 дней 7 часов 43 минуты. Вокруг своей оси Луна совершает оборот за такое же время. В астрономии подобное явление называют синхронным вращением, или приливным захватом. Причина такой синхронизации – это не случайное совпадение, ведь, как уже было сказано выше, многие спутники в Солнечной системе вращаются аналогично Луне. Этот эффект заключается в действии приливных сил на спутник со стороны планеты. Если спутник в какой-то момент времени не синхронизирован, то гравитация планеты либо тормозит, либо, наоборот, ускоряет его вращение вокруг собственной оси до тех пор, пока угловые скорости обоих вращательных движений не совпадут.

Источник

Первый снимок обратной стороны Луны

Этот нечеткий снимок ужасного качества — первая в истории фотография обратной стороны Луны. Она была сделана ровно 60 лет назад, 7 октября 1959 года, советским аппаратом «Луна-3». Всего в течение 40-минутного сеанса съемки было сделано 29 кадров с расстояния 63–67 тысяч километров от Луны.

Из-за проблем со связью и несовершенства технологий на Земле удалось принять и расшифровать только 17 кадров, но и их хватило, чтобы получить массу информации: в ходе тщательного анализа было обнаружено 499 деталей рельефа. В поле зрения попала часть видимой с Земли стороны Луны (нужно напомнить, что из-за либраций с Земли можно увидеть больше половины ее поверхности — примерно 59%), поэтому около ста из этих деталей уже были известны. На фотографии это левая треть лунного диска. Например, в этой области хорошо различимы несколько лунных морей (исторически более темным участкам лунной поверхности дают названия разных водоемов): Море Кризисов (темное пятно слева почти у края диска), правее него Море Краевое, под которым — Море Смита.

Бросается в глаза, что обратная сторона Луны гораздо более светлая и практически лишена морей. В этом смысле астрономы получили от «Луны-3» (или от самой Луны) большой сюрприз. Всего на видимой стороне насчитывают 21 море, которые вместе с другими элементами лунной «гидросферы» занимают 31,2% поверхности этой стороны. На обратной стороне — только два моря (которые занимают менее 1% ее поверхности) и несколько более мелких озер. Эти моря попали на снимок: Море Москвы находится немного выше и правее центра кадра, Море Мечты — внизу, чуть левее самой нижней точки диска. Также на обратной стороне есть три озера (более мелких темных образования): Озеро Удовольствия, Озеро Одиночества, Озеро Забвения.

С Морем Москвы связан забавный случай: его название, данное советскими учеными после обработки полученных «Луной-3» снимков и составления первого атласа обратной стороны Луны, не вписывалось в сложившуюся за несколько десятилетий до этого традицию наименования лунных морей, согласно которой в основном использовались слова, либо обозначающие душевные состояния, либо непосредственно связанные с водой. На проходившей в 1961 году ассамблее Международного Астрономического Союза эту ситуацию разрешил французский астроном Одуэн Дольфюс, остроумно заметивший, что Москва — это, по сути, тоже душевное состояние.

Расположенное на нижней половине диска темное пятно, которое на этом снимке лежит под Морем Москвы, — кратер Циолковский (светлое пятнышко у него по центру — это его центральная горка).

Разумеется, сейчас мы располагаем гораздо более качественными фотографиями Луны. Степень детализации позволяет, например, разглядеть на снимках, сделанных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), следы «Лунохода-1» и его посадочную платформу (см. картинку дня Открытка с Луны).

Фотография обратной стороны Луны, сделанная аппаратом LRO примерно с того же ракурса, что и первое фото. Изображение с сайта lroc.sese.asu.edu

Еще один важнейший результат миссии «Луны-3» — впервые был осуществлен гравитационный маневр. Траектория была рассчитана так, чтобы притяжение Луны развернуло станцию обратно к Земле. Заодно должна была повернуться ее орбитальная плоскость, позволив принимать сигнал от станции с территории СССР. Без такого маневра пришлось бы потратить много топлива на то, чтобы развернуть станцию.

На этом сложности, стоявшие перед разработчиками, не заканчивались. 60 лет назад еще не было цифровых фотоаппаратов — снимать можно было только на пленку, а для передачи сигнала на таком расстоянии не было мощных компактных антенн. В итоге передача изображений на Землю происходила в два этапа. Сначала пленка проявлялась прямо на борту аппарата с помощью автоматической проявочной станции. Затем она сканировалась фототелевизионным устройством «Енисей», после чего изображение фотографии обратной стороны Луны передавалось на Землю по радиоканалу. Кстати, интересно, что использовалась устойчивая к радиации и перепадам температуры пленка, которую буквально добывали из сбитых над территорией СССР американских разведывательных зондов WS-119L. На Земле прием осуществлялся несколькими способами, но удачным оказалось только применение камеры с бегущим лучом.

В то, что можно получить удачный снимок Луны, не верили даже ученые, работавшие над созданием аппарата. Один них, астроном А. Б. Северный, утверждал, что радиация испортит все снимки. Когда С. П. Королеву принесли снимок обратной стороны Луны, он написал на обороте: «Уважаемому А. Б. Северному первая фотография обратной стороны Луны, которая не должна была получиться. Королев. 7 октября 1959 года».

Источник