Виды электромагнитных волн

Какие бывают виды электромагнитных волн

Электромагнитная волна — распространяющееся в пространстве возмущение электромагнитного поля.

Первыми материалами о существовании предполагаемых электромагнитных волн поделился английский ученый-физик Фарадей в 1832 году. Позднее Дж.Максвелл выстроил теорию электромагнитного поля, обосновав ее математическим путем. Выводы Максвелла подтвердил практическим экспериментом Герц, хотя первоначально он стремился их опровергнуть.

Успешной в изучении электромагнитных волн была деятельность П.Н. Лебедева.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Электромагнитное поле распространяется в пространстве посредством электромагнитных волн (ЭМВ). Те из них, которые возникают вокруг электрического заряда и способны распространяться вдаль от самого движущегося заряда, относят к понятию «излучение». При этом его сила по мере увеличения расстояния постепенно затухает. Исключение составляет вакуумная среда, т.е. пространство, в котором нет прочих тел или веществ, способных поглотить существующие либо испустить новые волны.

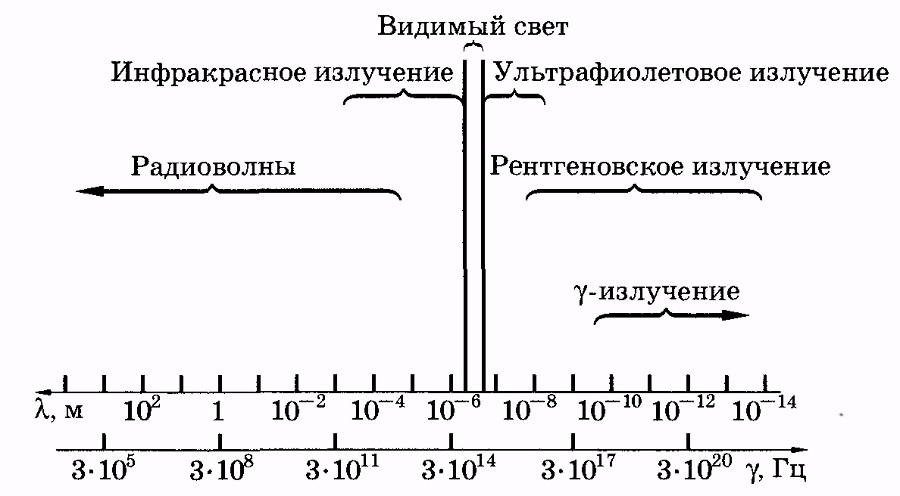

В физике в зависимости от диапазона существует следующая классификация видов ЭМВ:

- радиоволны;

- терагерцевые;

- инфракрасные;

- видимые (свет);

- ультрафиолетовые;

- рентгеновские;

- гамма-излучение.

Для гамма-излучения существует параллельный термин «жесткое».

Скорость распространения ЭМВ зависит от ее длины. В вакууме она равна скорости света, в других средах имеет более низкие значения. Этим показателем определяется, будет ли излучение подчиняться законам геометрической оптики. Это происходит тогда, когда расстояние в несколько раз превышает длину волны.

Еще одной важной характеристикой является частота излучения, которая обозначается λ.

Частота излучения равна числу гребней, проходящих через регистрационное устройство за единицу времени — секунду.

С учетом положений теории колебаний и электродинамики, для ЭМВ характерно существование 3х векторов, располагающихся перпендикулярно друг к другу. Это вектора:

- волновой;

- напряженности электрополя (обозначение Е) и магнитного поля (обозначение Н).

Классификация, частотные диапазоны

В основе классификации ЭМВ лежат характерные для каждой из подгрупп частотные диапазоны. Между ними не существует резких, четко очерченных границ, порой их значения могут перекрывать один другого. Скорость излучения постоянна только в вакууме, поэтому частота взаимосвязана с длиной ЭМВ в таких же условиях.

Радиоволны

Диапазон радиоволн занимает отрезок от низких до инфракрасных частот (до 3 ТГц). Их распространение происходит без волноводов, поэтому можно не учитывать атомистическое строение окружающей среды.

Радиоволны подразделяются на:

Источником являются атмосферные, а также магнитные природные явления. Второй источник — радиосвязь. Ультракороткие волны образуются при физических явлениях — грозах.

Ультракороткие радиоволны

Длина волны ультракоротких лучей — 10м-1мм, сверхдлинных — более 10км. При этом частота ультракоротких — 30 МГц-300 ГГц, ультрадлинных — менее 30 кГц.

Ультракороткие радиоволны можно зарегистрировать при прохождении тока переменной частоты, что используется в радиотехнике, например, при сооружении антенн.

Группа подразделяется на метровые, деци-, санти-, мили-, субмилли- и микрометровые. Если длина волны менее 1-го метра (при частоте сверх 300 МГц), то она относится к микроволнам или СВЧ (сверх высоких частот).

Инфракрасное излучение

Начиная от красного цвета видимого света (длина 0,74 мкм) до микроволны (1-2 мм) занимает инфракрасное излучение. Это самый большой промежуток спектра, который могут излучать твердые и жидкие тела, имеющие определенную температуру. В таком случае про них говорят, что происходит излучение энергии в инфракрасном диапазоне. Важно, что длина волн, которые такие тела излучают, прямо пропорциональна температуре.

Тепловое излучение тем интенсивнее, чем выше температура нагретого тела и короче длина ЭМВ.

В том свете, который видит человеческий глаз, содержится 7 основных цветов. При этом красные области спектра находятся после инфракрасных, а за фиолетовыми следуют ультрафиолетовые. Однако ни тот, ни другой край не способен видеть глаз человека.

Поверхность Солнца (фотосфера) имеет температуру 6000оС. Ее цвет — желтый, а источник излучения является оптическим. Наши органы чувств способны воспринимать такой участок спектра излучения.

Оптический диапазон излучения обусловлен тепловым движением молекул и атомов. При определенной скорости их движения тело нагревается и начинает светиться сначала красным светом, затем — желтым.

В окружающей среде чаще встречаются тела, которые излучают свет, состоящий из ЭВМ разной длины, сложного состава спектра. Их энергия воспринимается глазом человека и может ощущаться неоднозначно. Происходит это по причине различной чувствительности глаза к волнам неодинаковой длины.

Наряду с тепловым излучением, излучать оптическую энергию могут химические и биологические процессы. В качестве примера приема оптического излучения можно привести фотографирование.

Жесткие лучи

К данной группе относятся рентгеновское излучение. В естественных условиях оно образуется в ходе ионизации атомов, сопровождающей радиоактивный распад. Еще одной причиной образования является космическое излучение.

Область рентгеновского излучения отделена от гамма-диапазона условно. Ориентировочно его энергия заключена в диапазоне 20 эВ-0,1 МэВ, в отличие от гамма-энергии, диапазон которой более 0,1 МэВ.

УФ лучи

«По соседству» с рентген-излучением находятся UV лучи. Их диапазон делится на ближний и дальний (вакуумный). Ближний занимает нишу 380-200 нм, дальний — 200-10 нм. Дальний также может называться вакуумным. Он интенсивно поглощается атмосферными массами и подвергается исследованиям в использованием вакуумного оборудования.

История открытия УФО связана с именем И.В. Риттера. который в 1801 году сделал вывод, что хлорид серебра под воздействием невидимого излучения с длиной волны, находящейся за пределами фиолетового света, разлагается быстрее.

УФ излучение с длинными волнами

Данный поддиапазон содержит волны не интенсивной активности. Однако они также вызывают пигментацию кожи и в небольших дозах оздоравливают человеческий организм.

Длинноволновое УФ излучение характеризуется свечением определенных веществ, благодаря чему оно находит применение в изготовлении люминесцентных предметов, а также в качестве маркера в некоторых химических реакциях.

УФ излучение со средней длиной волн

Под действием таких ЭМВ витамин D в организме человека превращается в физиологическую форму и служит для профилактики рахита. Средневолновое УФ излучение тонизирует системы организма, вызывает выработку мелатонина, однако губительно для растений.

УФ излучение с короткой длиной волн

Обладает бактерицидным эффектом, благодаря чему используется в обеззараживающих установках. С его участием идет дезинфекция и стерилизация медицинского оборудования и предметов быта.

УФ облучение поступает на землю от Солнца. Удельный вес различных вариантов данного излучения непостоянен, он зависит от многих факторов окружающей среды.

Существуют и искусственные доноры УФ излучения. Такие источники нашли применение в медицинских приборах, оборудовании санитарно-гигиенического профиля, а также в борьбе с вредителями сельского хозяйства.

Гамма-излучение

Относится к коротковолновым ЭМИ. Характеризуются корпускулярными свойствами и обладают значительным травмирующим воздействием на человеческий организм. Его нельзя почувствовать или ощутить. Это ионизирующее излучение, при котором устойчивые атомы превращаются в ионы. Скорость лучей находится в световом диапазоне.

Среди источников гамма-излучения можно назвать квазары и пульсары. Когда звезда преобразуется в сверхновую, наблюдается выделение энергии и гамма-излучение.

Что является источником электромагнитных волн

Синтезировать ЭМВ может электрический колебательный контур (проводник). Примером являются лампы, магнетроны, транзисторы. Наиболее простой источник — точечного характера. Его размеры намного меньше того расстояния, на протяжении которого действуют излучаемые им ЭМВ. Причем излучение происходит равномерно интенсивное во всех направлениях.

Самое коротковолновое излучение осуществляют атомные ядра, хотя большого различия между соседними по классификации группами нет. Обнаружение ЭМВ происходит по результатам воздействия на заряженные частицы.

Ученым удалось установить естественный волновой фон, в котором человек адаптировался. В то же время существование на Земле двух полюсов ведет к тому, что на человека постоянно оказывается излучение определенного спектра. Когда электромагнитное поле у живого индивидуума претерпевает изменения, у него могут возникнуть довольно серьезные проблемы со здоровьем.

Исторически доказаны факты, что во время и после вспышек на Солнце часты катаклизмы и войны. Это результат сдвига в магнитном поле Земли.

Шкала и сфера применения

Расположение ЭМВ в порядке возрастания частоты (либо уменьшения λ) возникает система, которая называется шкалой электромагнитных волн. По сути, это — непрерывный ряд частот ЭМИ, который носит условный характер.

Широко распространены приборы ночного видения, в основе работы которых лежит инфракрасное излучение. Разработаны и выпускаются специальные детекторы ИК лучей, которые помогают спасательным службам искать живые существа под завалами (в результате завалов при землетрясениях или прочих стихийных бедствиях). Сегодняшнее применение ЭМВ широко и разнообразно. Без них не обходится работа электротехнических приборов, например, сотовая связь, бескабельный интернет, радио и телевизионные приборы с пультом управления. Мы разогреваем пищу в микроволновой печи, а автомобилисты учитывают работу на трассе радаров.

ЭМВ появляются в окололампочном пространстве, а также рядом с работающими телевизорами и мониторами.

Широкая сфера применения у УФ лучей. В определенном диапазоне они обладают антисептическим и дезинфицирующим действием, что используется в борьбе с инфекциями. В банковских структурах, опираясь на механизм их действия, проверяют подлинность денежных купюр.

Поскольку УФ лучи оказывают губительное действие на любую живую клетку, в т.ч. бактерии и вирусы, то механизм УФ облучения используется для стерилизации медицинских изделий, оборудования, рабочих поверхностей.

Если бы над земной корой отсутствовала атмосфера, жесткие УФ лучи убили бы все живое на Земле. Однако озоновый слой атмосферы способен поглощать эти лучи, выбирая их из спектра радиации Солнца. Несмотря на это, часть жестких УФ лучей все-таки проникает на поверхность Земли и способна вызвать ожоги, а также озлокачествление клеток кожи.

Велико значение в медицине рентгеновских лучей. Проникая через мягкие ткани, они дают врачу представление о костной патологии, помогают диагностировать переломы и искривления.

Рентгеновские лучи проникают сквозь мягкие ткани организма и поэтому незаменимы в медицинской диагностике. Как и в случае с радиоволнами временной разрыв между их открытием в 1895 году и началом практического применения, ознаменовавшимся получением в одной из парижских больниц первого рентгеновского снимка, составил считанные годы.

Космическая аппаратура использует устройства гамма-телескопы.

Источник

Привет студент

Электромагнитное излучение солнца

Спектр электромагнитного излучения Солнца простирается от радиоволнового диапазона до рентгеновской области. Коротковолновая граница спектра обычно лежит при нескольких ангстремах (1А=10 -8 см; энергия кванта с длиной волны L=1 А равна 12,4 кэв) в условиях «спокойного» Солнца и может смещаться до нескольких сотен кэв во время вспышек.

Солнечная постоянная за границей земной атмосферы составляет 1,36 • 10 8 эрг/см 2 • сек, или 1,95 кал/см 2 *мин. Прямое измерение солнечной постоянной с учетом коротковолновой

части спектра было выполнено лишь в конце 1967 г. Точность ее определения составляет около 1,0%.

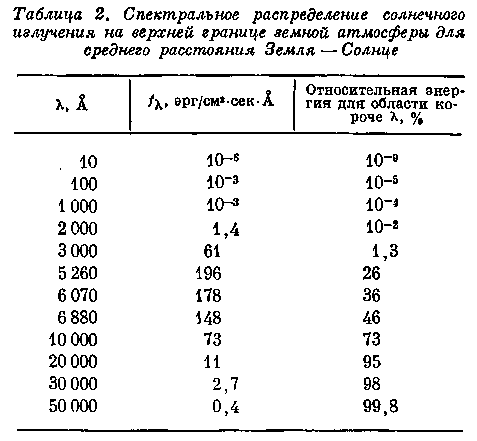

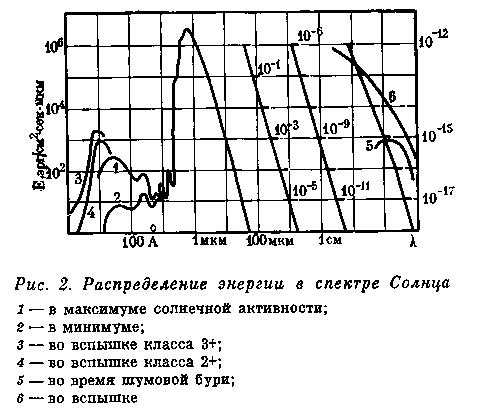

Распределение энергии в различных областях солнечного спектра приведено в табл. 2. Общий вид солнечного спектра за пределами земной атмосферы приведен на рис. 2

Земная атмосфера полностью поглощает солнечное излучение с длиной волны меньше 2900 А. От 3000 до 40 000 А атмосфера прозрачна (так называемое «оптическое окно»). Следующее окно прозрачности начинается при миллиметровых волнах и простирается примерно до 15 м (так называемое радиоокно) . Радиоизлучение заметно ослабляется

ионосферой при длинах волн, больших 15 м, и полностью «обрезается» при длине волны около 40 м.

Видимый свет. Большая часть видимого света испускается фотосферой в виде непрерывного спектра, на который накладываются фраунгоферовы линии поглощения. Возникающие глубоко внутри Солнца рентгеновские фотоны высокой энергии, проходя путь от глубоких слоев до солнечной атмосферы, в процессе многократного энергообмена путем излучения и поглощения в большом диаг пазоне частот порождают непрерывный спектр излучения. Энергия видимого света (LL 3800—7600 А) составляет около 20% энергии солнечного излучения.

Фотосферное вещество имеет высокий коэффициент поглощения излучения и практически на глубине 300—400 км становится непрозрачным.

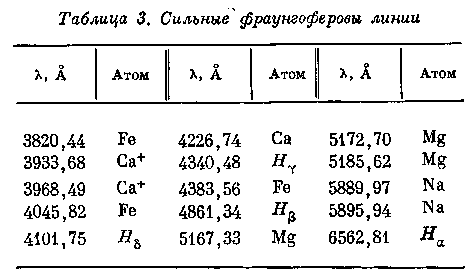

На непрерывный спектр накладываются десятки тысяч фраунгоферовых линий поглощения, большинство из них образуется в верхних слоях фотосферы, а некоторые — в хромосфере. Линии поглощения заметно изменяют распределение энергии в спектре солнечного излучения. 13 элементов имеют каждый более 100 линий поглощения, из них 2 элемента (Ti, Cr) — более 1000, a Fe — более 3000 линий поглощения. Наблюдаемая размытость фраунгоферовых линий обусловлена, как правило, совместным действием допплер-эффекта и различных типов затухания. Наиболее сильные фраунгоферовы линии в видимой области приведены в табл. 3

Излучение в видимой области почти постоянно, в то время как в ультрафиолетовой и радиообласти оно меняется с периодом —11 лет, а также испытывает колебания, связанные с развитием активных областей.

Земная атмосфера, непрозрачная к значительной части излучения, производит дополнительное искажение солнечного света в виде экстинкции (общее ослабление спектра, усиливающееся к фиолетовому концу) и в виде теллурических линий и молекулярных полос поглощения, плотность которых тоже возрастает к фиолетовому концу, а в красной области они даже преобладают над солнечными линиями поглощения.

Коротковолновое излучение Солнца. Излучение с длиной волны короче 3000 А, что соответствует энергии квантов больше 4 эв, принято называть коротковолновым. По сравнению с корпускулярными ионизирующими излучениями солнечных вспышек энергия квантов коротковолнового излучения невелика. Однако поток энергии коротковолнового излучения Солнца в тысячи раз превышает зарегистрированные в космосе максимальные потоки энергии других ионизирующих излучений. Из-за малой глубины проникновения коротковолновое излучение может существенно изменять поверхностные свойства различных конструктивных материалов. Таким образом, при моделировании условий космоса в лабораториях необходимо детальное знание потоков энергий в различных участках спектра коротковолнового излучения Солнца.

Основной вклад в коротковолновое излучение Солнца вплоть до 1600—1500 А дает фотосфера; интенсивность этого излучения практически не меняется во времени. В области спектра короче 1500 А основной вклад в излучение дают хромосфера и корона, а при длинах волн менее 300 А — корона Солнца. Излучение с длиной волны короче 1300 А и в особенности короче 100 А сильно изменяется в зависимости от уровня активности Солнца.

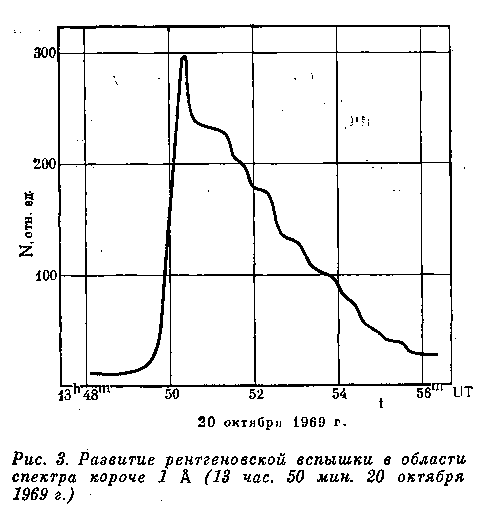

Известны вариации потока излучения Солнца на протяжении 11-летнего цикла его активности, а также 27-дневные вариации, вызванные видимым перемещением активных областей по диску при вращении Солнца, Наибольшие возрастания потока излучения, особенно вблизи коротковолновой границы спектра, наблюдаются, однако, при кратковременных рентгеновских всплесках, часто сопровождающих хромосферные вспышки. Длительность всплесков в зависимости от класса составляет обычно от нескольких минут до часов. Длительность всплесков существенно зависит также от длины волны рентгеновского излучения. Например, в участке спектра короче 10 А наблюдаются всплески, продолжающиеся десятки минут, сравнимые по длительности с хромосферными вспышками. В то же время в области короче 1А длительность обычно не превышает нескольких

минут. Развитие характерной рентгеновской вспышки во времени приведено на рис. 3.

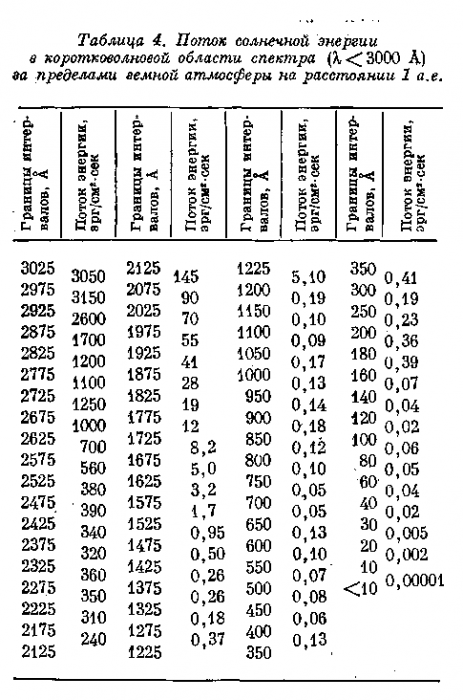

В табл. 4 приведены данные об абсолютных значениях потока излучения в области спектра короче 3000 А при отсутствии вспышек (спокойное Солнце) вблизи фазы минимума 11-летнего цикла активности.

При переходе от минимума к максимуму 11-летнего цикла солнечной активности суммарный поток излучения с длиной волны короче 1300 А возрастает в 2—3 раза. На протяжении 27-дневного периода этот поток может изменяться в 1,5—2 раза. Поток в наиболее интенсивной линии водорода Lа 1215,7 А изменяется от 3 до 6 эрг/см 2* сек. Кратковременные изменения интенсивности излучения в области короче 1300 А, по-видимому, незначительны.

В области спектра короче 100 А за время 11-летнего солнечного цикла поток излучения варьирует от 0,1 до 1 эрг/см 2* сек и может изменяться в 3—5 раз в течение нескольких часов или дней. Однако в области спектра короче 10 А эта величина возрастает от минимума к максимуму солнечного цикла на два порядка и может изменяться в десятки раз в течение 27-дневного цикла. Во время солнечных вспышек интенсивность излучения с длиной волны -2 эрг/см 2 -сек. Поток в области короче 5 А для спокойного Солнца, вероятно, достигает 10″ в эрг/см 2 -сек и может возрастать во время вспышек почти на три порядка.

В области спектра короче 1А поток во время вспышек может достигать 10

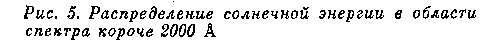

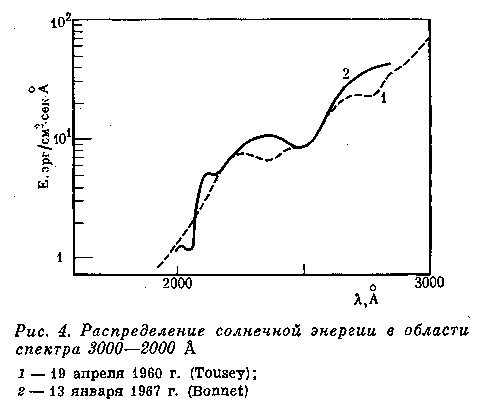

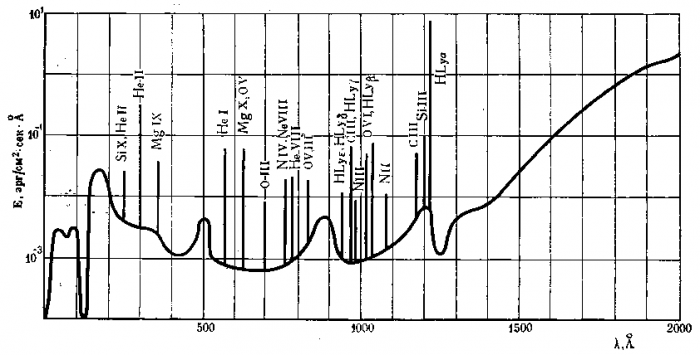

На рис. 4 и 5 изображено распределение энергии в коротковолновом

спектре Солнца. Рис. 5 относится к спокойному Солнцу вблизи фазы минимума 11-летне-го цикла активности. На рисунке отмечены наиболее интенсивные эмиссионные линии, причем их ординаты численно равны потоку энергии в линии (эрг/см 2 • сек). Близкие линии совмещены, ордината в этом случае соответствует суммарному потоку.

Следует иметь в виду, что в настоящее время экспериментальный материал о коротковолновом солнечном излучении все еще ограничен.

Приведенные в табл. 4 данные получены в разное время различными методами.

Часть измерений выполнена на ракетах, и результаты измерений экстраполированы за пределы земной атмосферы. Таким образом, приведенные данные надо рассматривать как приближенные, в дальнейшем они будут уточняться.

Радиоизлучение Солнца. Радиоизлучение Солнца может наблюдаться на поверхности Земли лишь в «радиоокне» на длинах волн от L—8 мм до L—15 м. Коротковолновая граница определяется поглощением молекул Н20 и 02, а длинноволновая — значением критической частоты ионосферы.

Солнце является переменной радиозвездой. Радиоволны излучаются солнечной атмосферой, в основном хромосферой и короной, т. е.

плазмой с температурой 10 4 —10 7 О К и электронной концентрацией 10 7 —10 4 см» 3 .

Солнце испускает три типа радиоизлучения.

1) Постоянный континуум спокойного Солнца (фон), наблюдаемый по всему спектру.

2) Медленно меняющуюся компоненту, лучше всего наблюдаемую на волнах от 3 до 60 см, связанную с пятнами и флоккулами.

3) Спорадическое радиоизлучение — шумовые бури, всплески пяти типов, микроволновые всплески и дециметровый континуум. Источники связаны с центрами активности, а некоторые типы всплесков непосредственно коррелируют со вспышками.

В равновесной высокотемпературной плазме спокойного Солнца излучение электронов является тепловым и некогереятным. Нетепловое излучение возникает при отклонении распределения скоростей от максвелловского и связано с активными образованиями на Солнце. Для теплового излучения можно пренебречь влиянием общего магнитного поля Солнца. Спорадическое нетепловое радиоизлучение связано с теми областями солнечной атмосферы, где существуют сильные локальные магнитные цоля, поэтому оно поляризовано и наблюдается в виде обыкновенной и необыкновенной компонент.

Электроны генерируют в основном три типа солнечного радиоизлучения: тормозное, магнитно-тормозное (для релятивистских электронов называемое синхротронным, а для нерелятивистских — циклотронным) и черен-ковское, дающие разные вклады в различные типы солнечного радиоизлучения.

Для теплового и нетеплового радиоизлучений часто используют понятие эффективной или яркостной температуры Tээф(L), но она не всегда идентична температуре источника, а является скорее мерой интенсивности радиоизлучения, так как наблюдаемое излучение может содержать вклады различных слоев солнечной атмосферы.

Местоположение источников теплового излучения различно для разных длин волн. Хромосфера и корона, прозрачные для видимого света и коротких радиоволн, становятся непрозрачными для тех длин волн, которые они излучают сами, поэтому излучение, наблюдаемое в разных интервалах длин волн, приходит от разных уровней Солнца. Радиус «радиосолнца», близкий к радиусу RQ оптического диска на миллиметровых волнах, увеличивается по мере возрастания L и в метровом диапазоне составляет

Радиоизлучение «спокойного» Солнца (фон или B-компонента) наблюдается во всем диапазоне волн от миллиметровых до метровых. Оно определяется во время наименьшей солнечной активности. Частотный спектр, характеризуемый Tэфф(L), меняется от 6 • 10 3 °К для миллиметровых волн до

10 6 °К в метровом диапазоне; Tэфф(L) —немонотонная функция, она имеет максимум при L=4 мм, минимум на L

6 мм и затем сильно возрастает к метровым волнам. Вопрос об 11-летних вариациях B-компоненты пока не ясен. В-компо-нента имеет тепловой характер, не поляризована, в стационарной атмосфере Солнца представляет собой в основном тормозное излучение электронов с малым вкладом черен-ковского. Миллиметровые волны генерируются в нижней хромосфере; с ростом L высота области генерации увеличивается и метровые волны идут от короны. По типу излучения В-компонента является континуумом, т. е. имеет стационарный характер и широкий спектр частот, что свидетельствует о некогерентном механизме генерации.

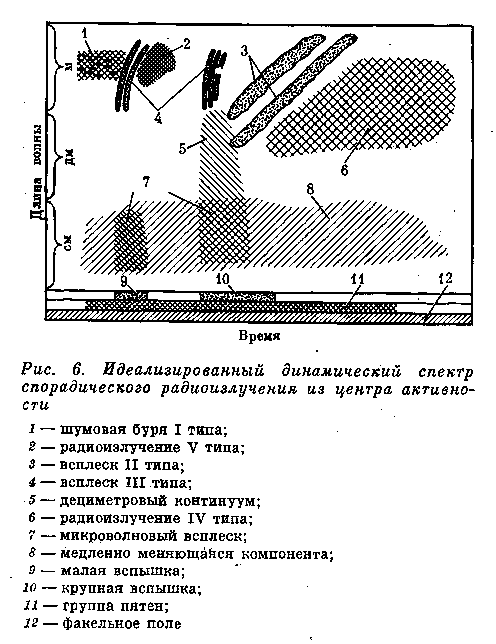

Спорадическое радиоизлучение Солнца связано с солнечной активностью, неоднородно по составу и наиболее интенсивно и разнообразно проявляется в метровом диапазоне. Для классификации лучше положить в основу динамический спектр радиоизлучения (зависимость частоты от времени), что облегчит поиски механизмов генерации.

С солнечной активностью связаны: медленно меняющаяся компонента (S-компонента), шумовые бури и всплески I типа, всплески II, III, IV и V типов, микроволновые всплески и дециметровый континуум.

Если медленно меняющаяся компонента, связанная с центрами активности, генерируется при стационарном режиме на Солнце и является тепловым излучением, то все остальные виды спорадического радиоизлучения возникают во время «активной» фазы развития центров активности и носят нетепловой характер.

Медленно меняющаяся компонента, являющаяся по типу континуумом, наблюдается в виде плавного повышения величины принимаемого сигнала над уровнем «спокойного» Солнца в течение десятков дней не более чем втрое в диапазоне длин волн 3 2 —10 3 раз и более превышать среднее спокойное значение. Континуум обычно возникает постепенно и наблюдается в течение нескольких часов и дней, а многочисленные кратковременные всплески I типа имеют длительность от доли секунды до минуты.

Излучение шумовых бурь и всплесков

I типа сильно поляризовано, не дает дрейфа по частоте и является нетепловым. Механизм генерации пока точно неизвестен; возможно, это некогерентный магнитно-тормозной механизм. Есть предположение, что области генерации шумовых бурь служат как бы резервуаром, удерживающим энергичные частицы благодаря «ловушке», образованной биполярными магнитными полями пятен. Появление всплесков I типа на фоне шумовой бури можно, по-видимому, объяснить дополнительным ускорением быстрых электронов в какой-то ограниченной области короны.

Другим возможным источником могут быть также плазменные волны, время затухания которых сравнимо с временем жизни всплесков I типа.

Всплески II типа (медленно дрейфующие по частоте) — мощные всплески радиоизлучения в метровом и декаметровом диапазонах длительностью от нескольких минут до десятков минут. Сначала всплески II типа возникают на высоких частотах —200 Мгц, затем перемещаются в низкие; большинство их затухает на частоте F=25 Мгц (L=12 м). Скорость дрейфа по частоте составляет доли Мгц/сек. Интенсивность в 100—1000 раз больше фона. Это одно из наиболее редких явлений в радиоизлучении Солнца: даже в период максимальной активности в среднем наблюдается один всплеск за 50—100 час. Всплески II типа обычно возникают во время крупных вспышек балла 2 и 3. Запаздывание всплеска II типа относительно максимума оптической вспышки в среднем 7 мин. Ширина полосы частот всплеска в каждый момент составляет

0,3F где F — частота максимальной интенсивности. Поляризация мала.

Наиболее выдающаяся особенность всплесков II типа — появление второй гармоники (в 75—80% случаев), причем структура всплесков на основном тоне и на второй гармонике одинакова. Появляются они одновременно и на большой высоте в короне, но вторая гармоника генерируется, по-видимому, глубже в короне, чем основной тон.

Частотный дрейф в сторону низких частот, видимый на динамическом спектре всплесков

II типа, можно объяснить согласно «плазменной» гипотезе движением агента из области вспышки через корону. «Плазменная» гипотеза связывает частоту радиоизлучения с собственной частотой колебаний плазмы. По мере удаления от фотосферы концентрация электронов убывает, и, следовательно, частотный дрейф всплеска II типа будет направлен в сторону низких частот. Агентом, вызывающим всплески этого типа, являются ударные волны в плазме с «вмороженным» магнитным полем, возникающие во взрывной фазе вспышки и движущиеся со скоростью

10 3 км/сек. Всплески генерируются в процессе прохождения через корону.

Связь всплесков II типа с выбросом материи из области вспышки и с солнечными гео-активными потоками подтверждается появлением геомагнитных возмущений через 1—

2 дня после сильных всплесков II типа и совпадением скорости движения сгустка со скоростями этих потоков. Было найдено, что индексы Ар и Кр возрастают через 1,5—2,2 суток после всплесков II типа. Но только в 45% случаев после них начинаются магнитные бури и полярные сияния.

Всплески III типа (быстро дрейфующие) наблюдаются в метровом диапазоне. Подобно всплескам II типа, это нетепловое излучение, возникающее при трансформации в электромагнитные волны плазменных волн в системе корпускулярный поток — корональная плазма. Соответствующий корпускулярный поток, выходящий из области вспышки, движется в короне со скоростью —10 5 км/сек.

Основное отличие всплесков III и II типов заключается в том, что первые быстро дрейфуют по частоте, а именно развиваются в —100 раз быстрее, чем всплески II типа, длительность всплесков III типа —3—15 сек. Скорость движения в короне агента, вызывающего всплеск III типа, на два порядка больше, чем для II типа. Кроме того, всплески III типа наблюдаются гораздо чаще: на 100 час. наблюдений приходится в среднем 300 всплесков III типа и меньше одного

II типа. Обычно начало всплеска III типа связано с началом оптической вспышки, а не с ее максимумом. Всплески III типа часто появляются группами. Значительная часть их сильно поляризована. Наблюдается тесная связь всплесков II и III типов: 60—80% всплесков II типа сопровождает всплески

III типа, среднее запаздывание 5,5 мин.

Разновидностью всплеска III типа является

U-всплеск, когда происходит обращение направления движения возбуждающего агента, а частотный дрейф сначала идет в сторону низких частот, а затем в сторону высоких. Появляется редко и обусловлен либо особой конфигурацией магнитного поля биполярных групп пятен, либо наличием локальных неоднородностей в короне.

Всплески IV типа являются излучением типа континуума, покрывающего очень широкую полосу частот (иногда больше 8 октав). Длительность — от минут до нескольких часов, интенсивность постепенно уменьшается. Наибольшая интенсивность — в метровом диапазоне (L>1,2 м). Наблюдается постепенный дрейф по частоте в сторону низких частот.

Всплески IV типа часто (

70%) следуют за всплесками II типа, они связаны с сильными вспышками и достигают максимума через 10—30 мин. после взрывной фазы оптической вспышки.

От континуума шумовых бурь, с которыми они обычно вместе не наблюдаются, эти всплески отличаются более устойчивым характером, меньшей продолжительностью, более широким диапазоном частот (в сторону высоких), тесной связью со всплесками

II типа, механизмом генерации и перемещением области генерации в короне на расстоянии более

Структура всплесков IV типа очень сложная, их подразделяют на несколько подтипов, но стандартная классификация еще отсутствует. Динамический спектр имеет часто три максимума: в метровом (тип IV m), дециметровом (тип IV dm) и сантиметровом (тип IV m) диапазонах. В метровом диапазоне различаются еще два подтипа, отличающиеся состоянием движения источника: стационарный и движущийся.

С другой стороны, было показано, что существует два класса всплесков IV типа, связанных с хромосферными либо с корональными вспышками.

Высокая корреляция всплесков II и IV типов и перемещение их областей генерации примерно с одинаковой скоростью говорят о том, что, по-видимому, оба явления вызываются одним агентом, движущимся в короне из области вспышки со скоростью 10 3 км/сек, например, ударной волной в плазме. Если для всплесков II типа определяющим является скорость движения ударной волны, то всплески IV типа образуются синхротронным излучением релятивистских электронов внутри плазменного сгустка и связаны с его магнитным полем. Возможно, что ускорение электронов до необходимых энергий происходит непосредственно внутри сгустка еще на стадии существования всплеска II типа. Поляризация радиоволн подтверждает гипотезу о синхротронном механизме генерации.

Всплески IV типа имеют узкую направленность; чем дальше от центра солнечного диска наблюдаются вспышки, тем реже регистрируются радиовсплески IV типа. Они хорошо коррелируют с различными явлениями: геомагнитными бурями с внезапным началом, появлением солнечных космических лучей, полярными блекаутами. Вероятность появления магнитной бури возрастает, если всплеск

IV типа следует за всплеском II типа. Время наступления полярных блекаутов определяется геометрией магнитных полей в солнечной атмосфере и межпланетном пространстве: при благоприятных условиях наступает спустя

40 мин. после всплеска IV типа, но иногда может наступать и одновременно с магнитной бурей, т. е. через 1—2 дня.

Всплески V типа — широкодиапазонное излучение в метровом диапазоне типа континуума, полоса частот — от нескольких десятков до сотни Мгц. Наблюдается лишь на частотах 2 м), максимум интенсивности обычно на L>3 м. Время жизни всплеска

0,5—3,0 мин. Частотного дрейфа не обнаружено. Скорость перемещения источника

3*10 3 км/сек. Отличается от IV типа тесной связью go всплесками III типа, примерно на два порядка меньшей интенсивностью, а также направленным излучением.

Область генерации находится в верхней короне. Поскольку всплески V типа следуют за всплесками III типа, возбуждаемыми потоками быстрых частиц, по-видимому, электронов, движущихся со скоростью

10 5 км/сек, не исключено, что эти частицы, попадая в высокие слои короны, служат там источником всплесков V типа, возможно, при синхротрон-ном излучении электронов, захваченных между точками отражения дугообразного магнитного поля. Обнаружена тесная корреляция между событиями III, V типов, сантиметровыми всплесками и вспышками..

Микроволновое излучение — излучение типа континуума главным образом в сантиметровом диапазоне. Оно менее разнообразно, чем излучение в метровом диапазоне, и менее изучено. Делится на три вида в зависимости от формы, продолжительности и размера области генерации:

тип А — нарастание и спад быстрые, время жизни 1—5 мин., область генерации мала (диаметр — 1’—1′,6), излучение поляризовано;

тип В — быстрое нарастание и медленный спад, время жизни от нескольких минут до нескольких часов, область генерации велика (>2′,5—3′,0);

тип С — нарастание и спад постепенные, время жизни от нескольких десятков минут до нескольких часов, область генерации мала (0′,8).

Эти три типа могут существовать отдельно или накладываться друг на друга. Наиболее мощные всплески бывают типа А или В и сопровождаются излучением в дециметровом континууме.

Источники излучения локализованы в тех районах диска Солнца, откуда исходит медленно меняющаяся компонента. По типу излучение может быть нетепловым для сильных всплесков и тепловым для более слабых. Предполагаемые механизмы генерации: тип А — магнитно-тормозное излучение энергичных электронов, появляющихся во вспышке, в локальных магнитных полях центра активности; типы В и С — совместное действие магнитно-тормозного и тормозного механизмов в короне над частью центров активности.

Мощные микроволновые всплески тесно связаны со вспышками рентгеновского излучения Солнца, с которыми, в свою очередь, связаны геофизические явления, наблюдаемые практически одновременно с событиями на Солнце (внезапные ионосферные возмущения, полярные блекауты). Полярные блекау-ты обнаруживают с микроволновыми всплесками даже более тесную связь, чем со всплесками IV типа; практически все они следуют за микроволновым всплеском.

Была установлена прямая зависимость потока протонов, регистрируемых после вспышек, от интенсивности микроволновых всплесков в диапазоне длин волн L=3/10 см, хотя временами эта зависимость маскируется условиями распространения протонов в межпланетном пространстве.

Общая картина спорадического радиоизлучения может быть представлена, по-видимому, такой схемой: центры активности (флоккулы, группы пятен) стимулируют образование в нижней короне областей повышенной плотности плазмы, служащих источником медленно меняющейся (S) компоненты, которая обнаруживается главным образом в сантиметровом диапазоне. В более высоких слоях короны, куда проникают сильные магнитные поля пятен, генерируются в метровом диапазоне шумовые бури с постепенным началом и всплески I типа. Во время вспышек вблизи активных групп пятен возникают шумовые бури с резким началом и усиливаются уже существующие источники шумовых бурь.

Во время вспышки, по-видимому, ускоряются потоки заряженных частиц, при перемещении которых в менее плотные слои короны со скоростью —10 5 км/сек генерируются в метровом диапазоне быстро дрейфующие по частоте всплески III типа. Выбросы

III типа сопровождаются рентгеновскими и

микроволновыми всплесками в сантиметровом диапазоне.

Крупная вспышка сопровождается интенсивным микроволновым всплеском, спектр которого распространяется в дециметровый диапазон, и одновременно в метровом диапазоне возникает всплеск III типа. После этого появляются медленно дрейфующие по частоте всплески II типа на метровых волнах, создаваемые, вероятно, ударными волнами, распространяющимися после вспышечного взрыва из области вспышки в корону со скоростью

10 3 км/сек. Вслед за этим или одновременно из области движущегося в короне сгустка исходит интенсивный континуум

IV типа. От величины поля в сгустке и его скорости зависит появление обоих типов излучения либо одного из них.

На рис. 6 показан идеализированный динамический спектр спорадического радиоизлучения.

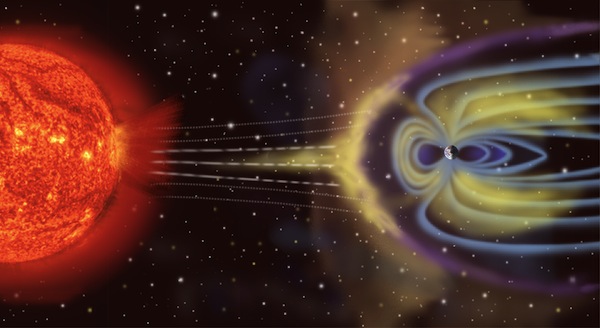

Корпускулярное излучение Солнца

Корпускулярное излучение Солнца можно разделить на постоянное, непрерывное испускание корпускул — солнечный ветер и спорадические выбросы интенсивных потоков плазмы и заряженных частиц — корцускулярные потоки и солнечные космические лучи. Это деление в значительной степени условно, оно отражает в основном временную зависимость этих излучений, подчеркивая тот факт, что солнечный ветер существует постоянно, его скорость и плотность никогда не опускаются ниже некоторых минимальных значений, равных на орбите Земли 250 км/сек и 0,5 частиц/см 3 соответственно. Спорадически наблюдаемые усиленные потоки солнечной плазмы, т. е. усиленные потоки солнечного ветра, принято выделять в отдельное понятие — солнечные корпускулярные потоки. Это понятие было введено в науку еще до открытия солнечного ветра для объяснения различных геофизических явлений, сопровождающих некоторые явления на Солнце. Солнечные корпускулярные потоки могут иметь скорости до 1600 км/сек при плотности частиц до 100 см -3 .

Эти интенсивные потоки после их возникновения движутся через спокойные, медленные участки солнечного ветра, нарушая стационарную структуру межпланетного пространства, что приводит к возникновению различного вида возмущений, описанных ниже. Солнечный ветер и солнечные корпускулярные потоки — важнейшие компоненты солнечной корпускулярной радиации, определяющие условия в межпланетном пространстве. Подробное описание солнечного ветра и солнечных корпускулярных потоков будет проведено в разделе, посвященном описанию характеристик межпланетного пространства.

Здесь отметим только, что за счет солнечной корпускулярной радиации Солнце теряет в среднем около миллиона тонн в секунду, что составляет 10 -22 массы Солнца в секунду. Эти цифры предполагают сферически-симметричный солнечный ветер. Основанием для такого предположения служат экспериментальные факты, полученные Бирманом при наблюдении кометных хвостов I типа.

В настоящее время, впрочем, имеются и другие данные, свидетельствующие об отсутствии сферически-симметричного солнечного ветра.

Другой вид корпускулярного излучения Солнца — солнечные космические лучи представляет собой заряженные частицы значительных энергий (от 30—50 кэв/нуклон до нескольких Гэв/нуклон). Результаты исследований последних лет приводят к выводу, что каждая яркая хромосферная вспышка на Солнце с большой вероятностью генерирует солнечные космические лучи.

Солнечные космические лучи являются хорошим инструментом для исследования межпланетного пространства, они позволяют как бы просвечивать солнечную систему и выявлять различные ее особенности. Мощные потоки солнечных космических лучей, возникающие при обширных и ярких (тип ЗВ, 4В) солнечных вспышках, представляют серьезную радиационную опасность при полетах в межпланетном пространстве.

Скачать реферат: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ

Источник