Температура Солнца

Хотя на поверхности Солнца нет никаких пожаров, фотосфера бурлит, демонстрируя эффекты лежащей в ее основе конвекции. Фотоны, идущие снизу, захваченные нижележащими слоями, в конце концов улетучиваются. Это приводит к резкому падению температуры и плотности.

Температура на видимой поверхности Солнца составляет около 5800 К, но падает до минимума около 4000 К примерно в 500 километрах над фотосферой. Плотность, примерно 10-7 грамм на кубический сантиметр (г/см3), падает в 2,7 раза каждые 150 километров.

Солнечная атмосфера на самом деле представляет собой вакуум по большинству стандартов, общая плотность выше любого квадратного сантиметра составляет около 1 грамма, что примерно в 1000 раз меньше, чем сопоставимая масса в атмосфере Земли.

Можно видеть сквозь атмосферу Земли, но не сквозь атмосферу Солнца, потому что первая неглубока, и молекулы поглощают только излучение, лежащее за пределами видимого спектра.

Фотосфера

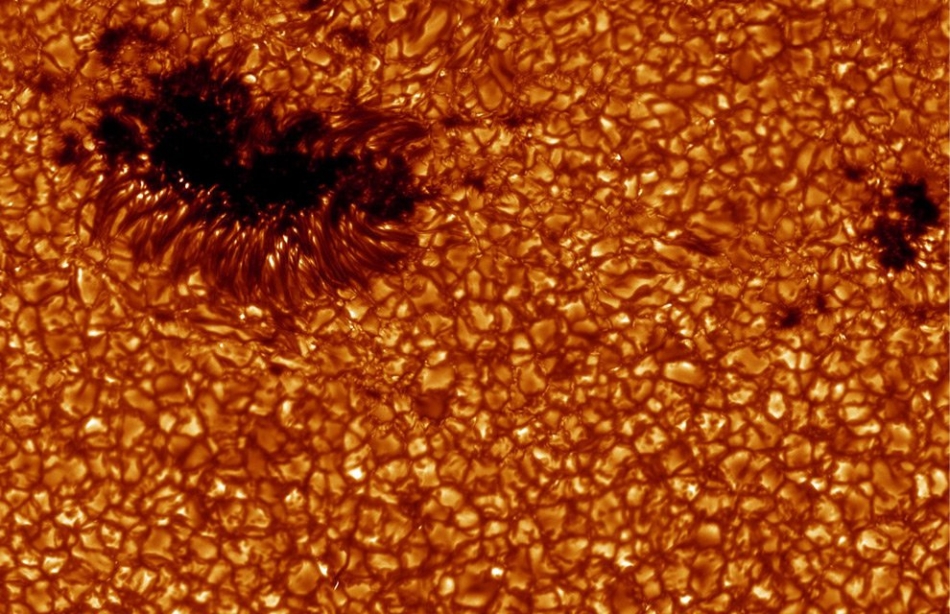

Фотосфера — это часть Солнца, видимая в обычном свете. На его изображении видны две доминирующие черты: потемнение по направлению к внешним областям, называемое потемнением конечностей, и тонкая структура , похожая на рисовое зерно, называемая грануляцией. Затемнение происходит просто потому, что температура падает; когда вы смотрите на край солнца, вы видите свет от более высоких, более холодных и более темных слоев.

Гранулы это конвективные ячейки которые приносят энергию снизу вверх. Каждая ячейка имеет около 1500 километров в поперечнике. Срок службы гранул составляет около 25 минут, в течение которых горячий газ поднимается в них со скоростью около 300 метров в секунду. Затем они распадаются, либо исчезая, либо взрываясь в расширяющееся кольцо гранул.

Гранулы

Гранулы встречаются по всему Солнцу. Считается, что паттерн взрыва формирует окружающие гранулы в виде паттерна, называемого мезогрануляцией, хотя существование этого паттерна является спорным. Более крупный, бесспорный паттерн, называемый супергрануляцией, представляет собой сеть внешних скоростей потоки, каждый около 30 000 км в поперечнике, что, вероятно, связано с большой конвективной зоной, а не с относительно небольшими гранулами. Поток концентрирует поверхностные магнитные поля на границах ячеек супергрануляции, создавая сеть элементов магнитного поля.

Фотосферные магнитные поля распространяются вверх в атмосферу, где сверхгранулярная картина доминирует над проводящим газом. Хотя температура над средними участками поверхности продолжает падать, она падает не так быстро, как на краях сети, и изображение Солнца на длине волны, поглощенной несколько выше поверхности, показывает, что края сети яркие. Это происходит во всем ультрафиолетовом диапазоне.

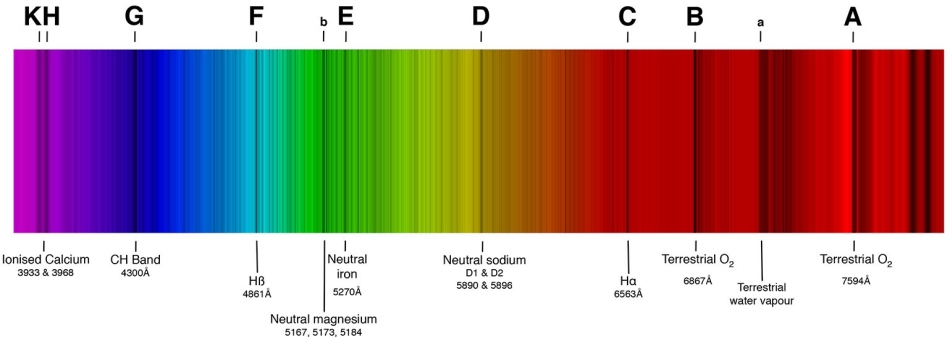

Фраунгофер был первым, кто наблюдал солнечный спектр, обнаружив излучение во всех цветах со многими темными линиями на определенных длинах волн. Он присвоил этим линиям буквы, под которыми некоторые из них известны до сих пор, такие как D-линии натрия, G-полоса и K-линии ионизированного кальция.

Но именно немецкий физик Густав Р. Кирхгоф объяснил значение линий, объяснив, что темные линии образуются в более холодных верхних слоях, поглощая свет, выходящий снизу. Сравнивая эти линии с лабораторными данными, мы можем выявить элементы, ответственные за их состояние ионизацию и возбуждение.

Видимый солнечный спектр, с заметными линиями Фраунгофера, представляющими длины волн, при которых свет поглощается элементами:

Видимые спектральные линии — это те, которые, как ожидается, будут обычными при 6000 К, где тепловая энергия каждой частицы составляет около 0,5 вольта. Наиболее распространенные элементы, водород и гелий, трудно возбудимы, в то время как атомы , такие как железо, натрий и кальций, имеют множество линий, легко возбуждаемых при этой температуре.

Самые сильные линии в видимом спектре — это линии H и K (буквы Фраунгофера) ионизированного кальция. Потому что кальций легко ионизируется, и эти линии представляют собой переходы, в которых энергия поглощается ионами в основном, или самом низком энергетическом, состоянии.

В относительно низкой плотности фотосферы и выше, где атомы только освещены снизу электроны имеют тенденцию падать в основное состояние, так как возбуждение низкое. D-линии натрия слабее, чем Ca K, потому что большая часть натрия ионизирована и не поглощает излучение.

Интенсивность линий определяется как количеством конкретного элемента и состоянием его ионизации, так и возбуждением атомного энергетического уровня, вовлеченного в линию. Работая назад, можно получить изобилие большинства элементов на Солнце. Этот набор изобилий встречается с большой регулярностью во всей вселенной; он обнаруживается в таких разнообразных объектах , как квазары, метеориты и новые звезды. Солнце состоит примерно на 90% из водорода по числу атомов и на 9,9% из гелия. Остальные атомы состоят из более тяжелых элементов, особенно углерода, азота, кислорода, магния, кремния и железа, что составляет всего 0,1 процента по количеству.

Источник

Характеристика Солнца

Солнце – единственная звезда в нашей солнечной системе, являющаяся её центром и самым большим в ней объектом. 99,866% от всей массы солнечной системы приходиться на долю нашей звезды. Основная характеристика Солнца изложена в таблице 1.

| Характеристика Солнца | |

|---|---|

| Видимая звёздная величина (V) | −26,74m |

| Абсолютная звёздная величина | 4,83m |

| Спектральный класс | G2V |

| Средний диаметр | 1,392•10 9 м |

| Экваториальный радиус | 6,9551•10 8 м |

| Длина окружности экватора | 4,37001•10 9 м |

| Полярное сжатие | 9•10 −6 |

| Площадь поверхности | 6,07877•10 18 м 2 |

| Объём | 1,40927•10 27 м 3 |

| Масса | 1,9891•10 30 кг |

| Средняя плотность | 1409 кг/м 3 |

| Ускорение свободного падения на экваторе | 274,0 м/с 2 |

| Эффективная температура поверхности | 5778 К |

| Температура короны | |

| Температура ядра | |

| Светимость | 3,846•10 26 Вт |

| Яркость | 2,009•10 7 Вт/м 2 |

| Наклон оси (относительно плоскости эклиптики) | 7,25° |

| Прямое восхождение | 286,13° |

| Склонение | +63,87° |

| Сидерический период | 25 дней 9 ч 7 мин 13 с |

| Скорость вращения внешних видимых слоёв (на экваторе) | 7284 км/ч |

Солнце, сравнительно, молодая звезда, по спектральному классу G2V (жёлтый карлик). Возраст составляет где-то приблизительно 4,57 млрд. лет. Это самый мощный источник энергии во всей солнечной системе. Например, за секунду, наше Солнце выделяет где-то в миллион раз больше энергии, чем всё население Земли потребляет за год.

Солнце на 73,46% состоит из водорода (состав приведён в таблице 2). При условиях, которые царят на нашем светиле, происходит так называемая протон-протонная термоядерная реакция. Она сопровождается огромным выбросом энергии и тепла. Которые, за 8 минут, доходят до Земли, и мы видим нашу звезду такой, какая она есть сейчас.

| Состав фотосферы Солнца | |

|---|---|

| Водород | 73,46% |

| Гелий | 24,85% |

| Кислород | 0,77% |

| Углерод | 0,29% |

| Железо | 0,16% |

| Неон | 0,12% |

| Азот | 0,09% |

| Кремний | 0,07% |

| Магний | 0,05% |

| Сера | 0,04% |

Но не всё так гладко. При такой ядерной реакции водород «выгорает», превращаясь в гелий. Так что эволюция Солнца очевидна – оно будет расширяться, и достигнет орбиты Юпитера включительно, став красным гигантом. Но это отдельная тема для разговора.

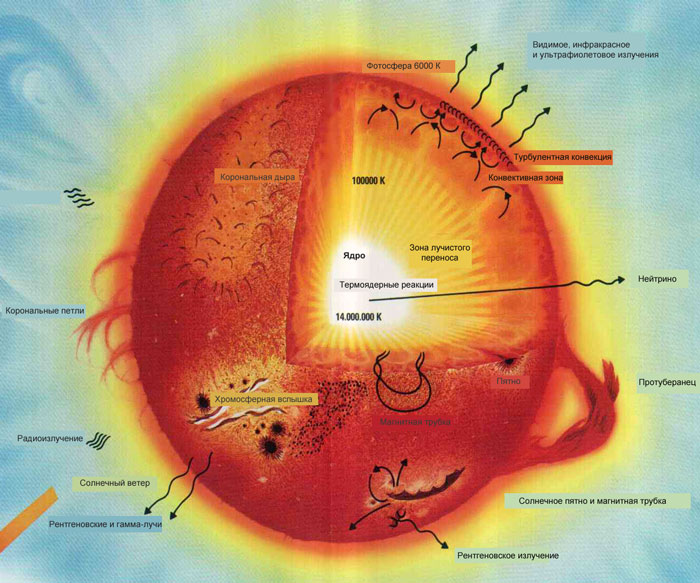

Все термоядерные реакции на Солнце протекают в его ядре. Радиус солнечного ядра составляет где-то от 150 до 175 тысяч км. и температура равна 13,5 млн. К. Плотность вещества, находящегося в ядре, равна 150000 кг/м³. Для примера, самый плотный металл на Земле – осмий. Но его плотность в 6,6 раз ниже плотности солнечного ядра.

Энергия, которая выделяется из ядра проходит через так называемую зону лучистого переноса. Эта зона, расположена прямо над солнечным ядром и находится на расстояниях от 0,2-0,25 до 0,7 радиуса Солнца от его же центра. Перенос энергии в этой зоне происходит за счёт излучения и поглощения фотонов. Самое интересное в этом то, что один отдельный фотон может как переместится в следующий слой лучистой зоны, так и вернуться обратно. Поэтому, образовавшемуся в ядре фотону, чтобы выйти из зоны лучистого переноса, может потребоваться не один миллион лет! В среднем фотону нужно около 170 тыс. лет, чтобы дойти до следующего слоя Солнца – конвективной зоны.

В конвективной зоне происходит вихревое перемешивание плазмы, и дальнейший перенос солнечной энергии к поверхности Солнца осуществляемого движением, непосредственно, самого вещества. Охлаждённое на поверхности вещество фотосферы погружается в конвективную зону. С другой стороны, в нижней части зоны конвекции вещество получает излучение от лучистой зоны и поднимается вверх. Оба эти процесса идут с большой скоростью и называются конвекцией. Конвективная зона имеет толщину 200 тыс. км и находится под самой поверхностью Солнца. Всё вещество тут охлаждается до температуры в 5800 К. Эта зона имеет очень большое значение. Конвекция вызывает эффект магнитного динамо. И за счёт этого возникает магнитное поле.

Дальше характеристика Солнца такова.

Над конвективной зоной располагается фотосфера – это непосредственно видимая поверхность Солнца, толщиной приблизительно 100-400 км. Температура, возле края фотосферы уменьшается до 4400 К. Эффективная температура составляет 5778 градусов по Кельвину.

Внешняя оболочка Солнца, которая окружает фотосферу, называется хромосферой. Имеет толщину порядка 2000 км. Температура хромосферы увеличивается с возрастанием высоты над поверхностью Солнца. И составляет от 4400 К. – на поверхности, и 20000 К. на наибольшей высоте. Наблюдать хромосферу, без помощи специальных приспособлений, невозможно. Потому что её плотность очень невелика. Исключение составляют полные солнечные затмения. Когда диск Луны закрывает фотосферу, тогда расположенная над ней хромосфера видна, и светиться красным цветом.

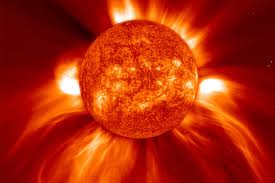

Крайняя внешняя оболочка Солнца, именуемая солнечной короной и состоит из энергетических извержений и протуберанцев. Которые, отходя от Солнца, образуют солнечный ветер. Температура этой области составляет от одного до двух миллионов градусов по Кельвину. Максимальная корональная температура равна, на некоторых участках, от 8 млн. до 20 млн. К. Но существуют, так называемые, корональные дыры, в которых температура достигает 600 тыс. К. Как и хромосфера, солнечная корона имеет очень малую плотность, поэтому наблюдать её можно только когда происходят полные солнечные затмения или же с помощью приспособлений. Форма короны всегда разная и зависит от силы солнечной активности.

Из внешних частей солнечной короны устремляется солнечный ветер. Это направленное движение ионизированных частиц и доходит до самой границы солнечной системы — гелиосферы. Солнечный ветер бывает медленный (400 км/с) и быстрый (750 км/с). Отличаются они друг от друга не только скоростью, но и температурой, плотностью и своей структурой. Из-за солнечного ветра, на Земле происходит много явлений, такие как полярные сияния и геомагнитные бури. Так же он оказывает огромное влияние на работу электроники на Земле. От губительного воздействия солнечного ветра нашу Землю защищает её магнитное поле. На модели ниже видно, как меняется магнитное поле Земли под воздействием солнечного ветра.

В данной статье отображена не полная характеристика Солнца, а только лишь маленькая её часть. Которая, в общих чертах, рассказывает про нашу звезду.

Если Вам понравилась статья, поделитесь ней

Источник

Температура Солнца

Температура Солнца.

Температура ядра Солнца, поверхности Солнца, фотосферы Солнца, солнечной короны:

Солнце — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Температура Солнца изменяется по мере приближения к ядру звезды и по мере удаления от ее поверхности.

Центральная часть Солнца с радиусом примерно 150 000 – 175 000 километров (то есть 20-25 % от радиуса Солнца), в которой идут термоядерные реакции, называется солнечным ядром. Температура солнечного ядра составляет около 15 700 000 кельвинов .

Над ядром, на расстояниях примерно от 0,2-0,25 до 0,7 радиуса Солнца от его центра, находится зона лучистого переноса. Перепад температур в зоне лучистого переноса составляет от 7 000 000 К (в глубине) до 2 000 000 К (при приближении к поверхности Солнца).

Над зоной лучистого переноса следует подповерхностный слой Солнца толщиной примерно 200 000 километров, который называется конвективной зоной. По мере приближения к поверхности температура в конвективной зоне падает в среднем до 5900-5800 К.

Эффективная температура поверхности Солнца составляет 5780 К.

Далее над поверхностью Солнца следует фотосфера (слой, излучающий свет и образующий видимую поверхность Солнца). В абсолютных величинах фотосфера достигает толщины, по разным оценкам, от 100 до 400 км. По мере приближения к внешнему краю фотосферы температура уменьшается с 5800 К до 4400 К. Эффективная температура фотосферы в целом составляет 5772 К.

За фотосферой следует хромосфера (от др.-греч. χρῶμα – «цвет», σφαῖρα – «шар», «сфера») – внешняя оболочка Солнца толщиной около 2000 км, окружающая фотосферу. Температура хромосферы увеличивается с высотой от 4000 К до 20 000 К (область температур больше 10 000 К относительно невелика).

Корона – последняя внешняя оболочка Солнца. Корона в основном состоит из протуберанцев и энергетических извержений, исходящих и извергающихся на несколько сотен тысяч и даже более миллиона километров в пространство, образуя солнечный ветер. Средняя корональная температура составляет от 1 000 000 до 2 000 000 К, а максимальная, в отдельных участках, — от 8 000 000 до 20 000 000 К. Несмотря на такую высокую температуру, она видна невооружённым глазом только во время полного солнечного затмения, так как плотность вещества в короне мала, а потому невелика и её яркость.

Источник