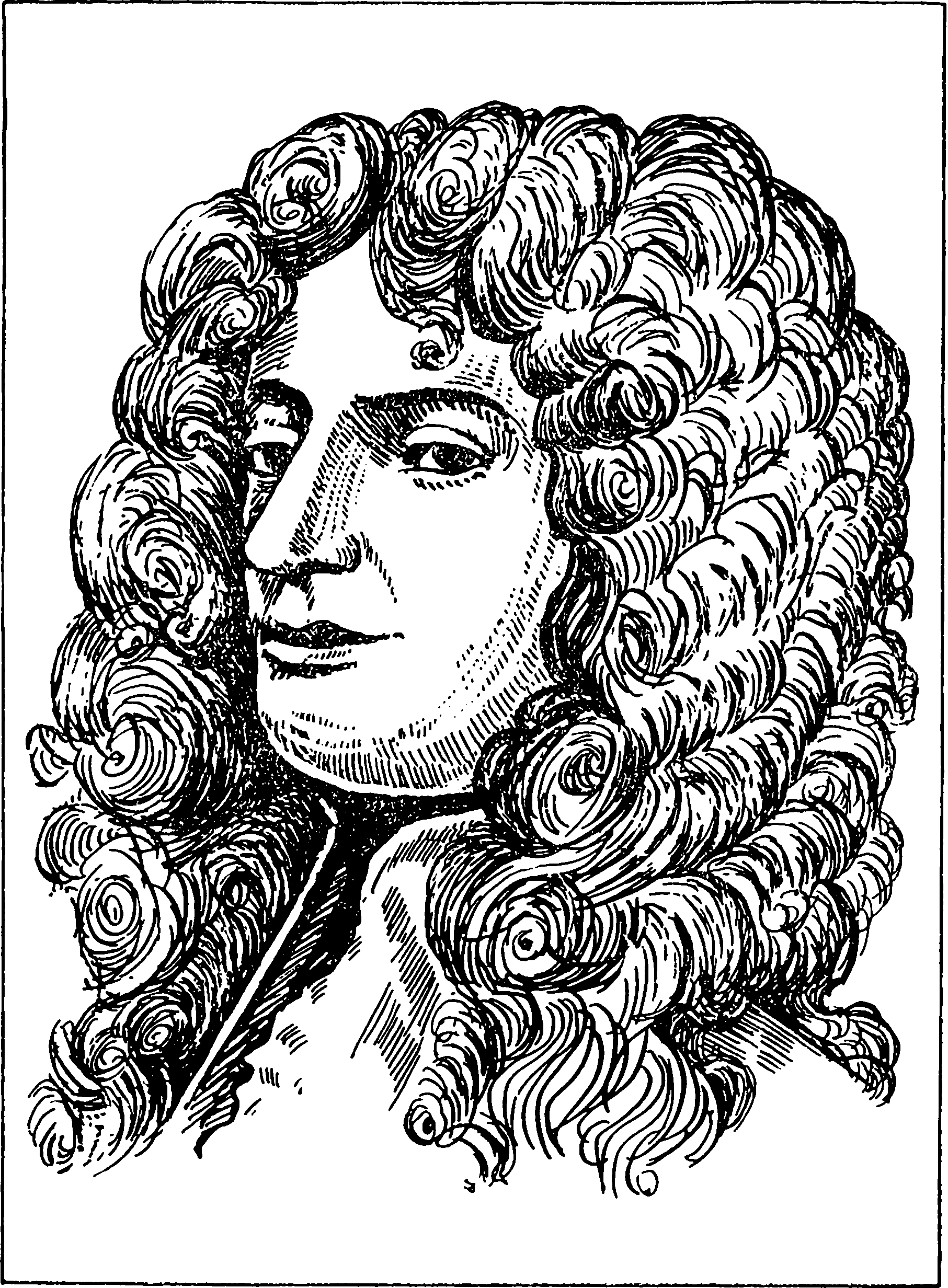

Джованни Доменико Кассини (1625—1712)

Так уж получилось, что в роду Кассини увлечение астрономией передавалось по наследству. Основатель «династии» астрономов Джованни Доменико Кассини — виднейший астроном, первый директор Парижской обсерватории — беспредельную любовь к науке передал сыну Жаку Кассини, который тоже был замечательным астрономом и геодезистом. От Жака эстафету принял его сын Франциск, и так до четвертого поколения. Любопытно, что все Кассини — дед, сын, внук, правнук и сын правнука, являясь астрономами-наблюдателями, были членами Парижской академии наук и наследовали друг от друга пост директора Парижской обсерватории.

Мы здесь расскажем о замечательных открытиях родоначальника «династии» Джованни Доменико Кассини.

В 1665 году он обнаружил вращение Юпитера, а через год — вращение Марса. В результате тщательных наблюдений в течение 13 лет Кассини открыл четыре новых спутника Сатурна (Япет, Рея, Диона, Феба) и в 1675 году обнаружил, что между первым и вторым (средним) кольцами Сатурна существует промежуток, вошедший в историю астрономии под названием «щель Кассини» или «деление Кассини». В течение 5 лет ученый вместе со своим сотрудником Фасью провел наблюдение зодиакального света, природа которого в достаточной степени не изучена до настоящего времени. Известно, что зодиакальный свет в X веке наблюдал Бируни, описание этого света в Европе относится к концу первой половины XVII века. Явление зодиакального света весьма сложно и обусловливается различными причинами. В настоящее время оно изучается советскими учеными во главе с академиком В.Г. Фесенковым.

Джованни Кассини сформулировал три приближенных закона относительно Луны.

Первый закон. Время оборота Луны вокруг оси равно времени оборота вокруг Земли.

Второй закон. Наклон лунного экватора к эклиптике всегда составляет 1°32′.

Третий закон. Три плоскости — лунного экватора, лунной орбиты и эклиптики, перенесенные в центр Земли, пересекаются по одной прямой, причем плоскость эклиптики проходит между плоскостями лунного экватора и лунной орбиты.

Известно, что совпадение периодов вращения Луны вокруг своей оси и обращения ее вокруг Земли ведет к тому, что Луна всегда повернута к Земле одной стороной. Противоположная сторона лунного шара нам полностью не видна. Только иногда вследствие так называемой либрации Луны, сущность которой заключается в том, что Луна, наблюдаемая с Земли, кажется вращающейся вокруг своей оси неравномерно, как бы покачивающейся немного относительно своего среднего положения, область наблюдения увеличивается до 60% поверхности лунного шара. Заслуга Джованни Кассини заключается в том, что он весьма основательно исследовал все три вида оптической лунной либрации (либрация по долготе, по широте, параллактическая).

В результате многолетних наблюдений Солнца Джованни Кассини составил довольно точные солнечные таблицы и в 1673 году дал описание этого светила. Ученый интересовался также величиной солнечного параллакса, т. е. величиной угла, под которым с Солнца виден экваториальный радиус Земли. С помощью вычисленного параллакса Кассини определил расстояние от Земли до Солнца. По его расчетам это расстояние равно 140 миллионам километров (по современным данным, 150 миллионов километров).

Много времени Джованни Кассини уделял составлению и уточнению астрономических таблиц. Так, в 1693 году он издал новые таблицы спутников Юпитера и атмосферной рефракции (вследствие астрономической рефракции небесные светила наблюдаются с Земли выше их действительного положения, в результате чего они в течение некоторого времени видны над горизонтом до их восхода или уже после захода).

Ко всему, что говорилось выше, надо добавить, что ученый организовал и провел многочисленные геодезические измерения на территории Франции.

Имя Джованни Кассини известно и математикам. Он впервые в истории математики рассмотрел плоскую кривую, являющуюся геометрическим местом точек, произведение расстояний которых от данных двух точек есть величина постоянная. Эту кривую ученый открыл в связи со своими астрономическими исследованиями. В его память она названа «овал Кассини».

В заключение заметим, что Джованни Кассини по ряду важнейших вопросов астрономии придерживался явно ошибочных взглядов, которые никак не согласуются с его замечательными открытиями. Так, спустя сто лет после открытия законов Кеплера, когда система Коперника получила всеобщее признание, Кассини решительно отвергал гелиоцентрическое учение коперниканцев. Еще более удивительно, что он не признавал всемирного тяготения, открытого Ньютоном. Отрицая теорию тяготения, ученый пришел к неверному выводу о вытянутости Земли по оси вращения.

Источник

Про спутники Сатурна и вращение планет

8 июня 1625 года родился Джованни Кассини — итальянский и французский астроном.

Семнадцатый век богат на научные открытия. Особый интерес у представителей научного сообщества столетия вызывали физика и астрономия. С последней сферой научного знания и связал свою жизнь Джованни Кассини. Его наставниками были итальянские популяризаторы науки Джованни Риччоли и Федерико Гримальди. Их участие в жизни Кассини вместе с бурным развитием астрономии тех лет сформировали стойкую одержимость космическим пространством, которая осталась с ним навсегда.

Изучение астрономии началось с наблюдений за Солнцем и вычислениями астрономических величин. В 1662 году он издал работу, в которую включил каталогизированные данные о звезде – солнечные таблицы. А на основании закона синуса астроном разработал теорию атмосферной рефракции, согласно которой измененияположения небесных объектов происходят в связи с преломлением отражающихся от них лучей источников света.

Наблюдения за космическими телами продолжились. На этот раз ученый пошел еще дальше – с 1664 года он занимается наблюдением за планетами. И в этом ему помогают телескопы с хорошими оптическими характеристиками. Кассини вошел в историю, как первый ученый, который смог определить период вращения планеты Юпитер и дал объяснение системе полос на нем. Еще через два года он установил период осевого вращения Марса. А в 1668 году написал теорию и сформировал таблицы движения спутников планеты Юпитер. И на этом итальянский астроном не оставил свои оптические наблюдения. 23 декабря 1672 года он обнаружил пятый спутник у Сатурна — Рею. Такое название было заимствовано у имени древнегреческой богини, дочери Урана и Геи. Кассини любил смотреть на эту планету. Сатурн был для него загадочным небесным объектом, находящимся во власти какого-то кольца…

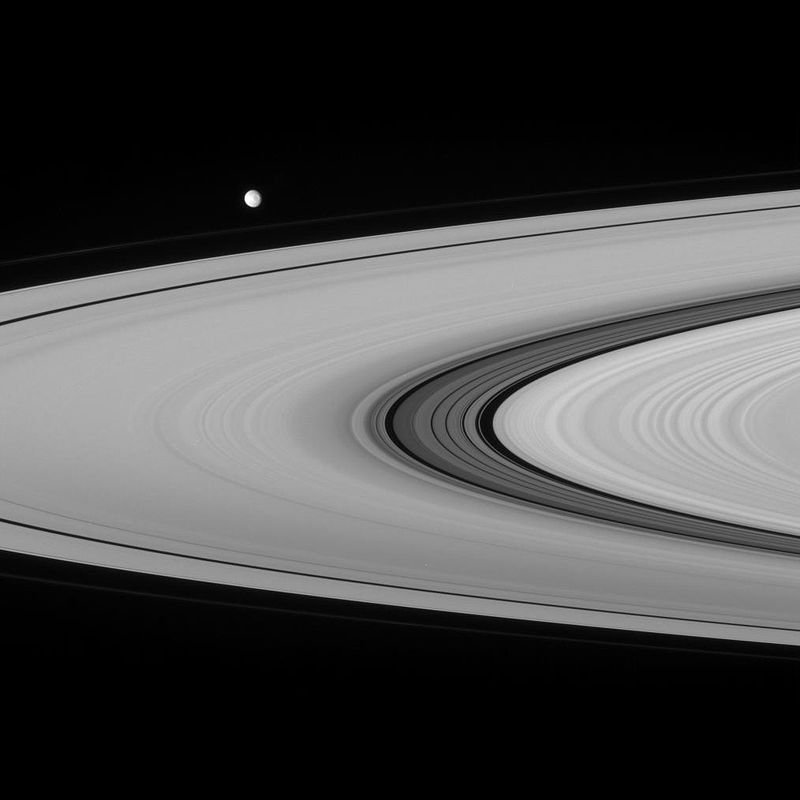

Щель Кассини, снимок с зонда «Кассини»

Сейчас известно, что у Сатурна несколько десятков спутников. Четыре из них открыл Кассини, а потом дал каждому имя: Япет, Рея, Тефия, Диона. Другое название — Sidera Lodoicea, что по-латыни означало «Звезды Людовика». Так Кассини отблагодарил короля Франции Людовика XIV за приглашение работать во Франции, в недавно созданной Королевской академии наук. Кассини руководил строительством Парижской обсерватории, а потом возглавил ее. Там астроном проводил свои наблюдения, где и были обнаружены спутники Сатурна.

В 1675 Кассини заметил в сплошном диске кольца странную черную полосу, обнимающую его любимую планету. Потом это явление получит название «щель Кассини». На самом деле это не пустота, а кольцо. К такому выводу удалось прийти благодаря снимкам АМС «Вояджер» и «Кассини». Материал по цвету и оптической толщине похож на материал кольца С. Внутри щели Кассини есть настоящие промежутки практически пустого пространства: щель Гюйгенса (на внутренней границе ) и щель Лапласа с малыми тонкими кольцами.

Годы наблюдений за загадочными космическими телами давали свои результаты. В 1679 году Кассини издал наиболее точную на тот момент карту лунной поверхности. Его гипотеза относительно существования зодиакального света, которую ученый высказал в 1683 году, основывалась на предположении о рассеивании света Солнца на пылевых скоплениях в плоскости эклиптики. А в наше время это никакое не предположение или допущение, а полноценная научная теория.

Кассини по праву можно назвать космическим первооткрывателем. Ученый связан с загадочным Большим красным пятном Юпитера – это гигантский вихрь, бущующий в атмосфере планеты уже несколько сотен лет. Размеры настолько огромны, что больше него в Солнечной системе вихрей больше нет. А если брать его линейные размеры, то внутрь уместилось бы три такие планеты как Земля.

Большое красное пятно

Первое наблюдение Большого Красного Пятна нередко приписывают Роберту Гуку. Он описал пятно, которое заметил на Юпитере в 1664 году. Позже стало ясно, что, вероятно, пятно Гука было в другом поясе (Северный экваториальный пояс против текущего месторасположения в Южном экваториальном). Более убедительное описание дал Джованни Кассини. Считается, что в 1665 году произошло его официальное открытие.

Для Джованни Кассини не было ничего невозможного. Казалось бы, что размеры Солнечной системы вообразить, а уж тем более, измерить – нельзя. Особенно без современных технических средств. Но итальянский астроном доказал обратное. В 1672 году он вычислил расстояние между Землёй и Марсом, применив метод параллакса. Ученый знал, что Марс близок к Земле, поэтому для измерения расстояния он использовал свои улучшенные телескопы. Если бы он измерил угол к точке на Марсе одновременно из двух разных точек на Земле, он мог бы использовать эти углы и геометрию треугольников для вычисления расстояния до Марса. Для работы расчетов он отправил французского астронома Жана Рише в Кайенну во Французской Гвиане у северного побережья Южной Америки. Сам же остался в Париже. Ночью 1672 года ученые измерили угол к Марсу и поместили его точно на фоне далеких звезд. После возвращения в Париж Рише Кассини смог рассчитать расстояние до Марса. Затем он использовал уравнения Кеплера, чтобы обнаружить, что расстояние до Солнца должно составлять 146 миллионов км. Расчет Кассини был очень близок к истине (по современным данным расстояние до Солнца составляет 149,6 млн км).

Фото на странице: Spacegid

Фото на главной странице: Cassini Saturn Images

Источник

Открытие Кассини: Вселенная в миллионы раз больше, чем думали ранее

Будучи сторонником католической церкви, Кассини также верил во Вселенную, ориентированную на Землю. К 1672 году, однако, он был частично убежден ранними работами Кеплера и осторожными аргументами Коперника, чтобы рассмотреть возможность, что Солнце находилось в центре.

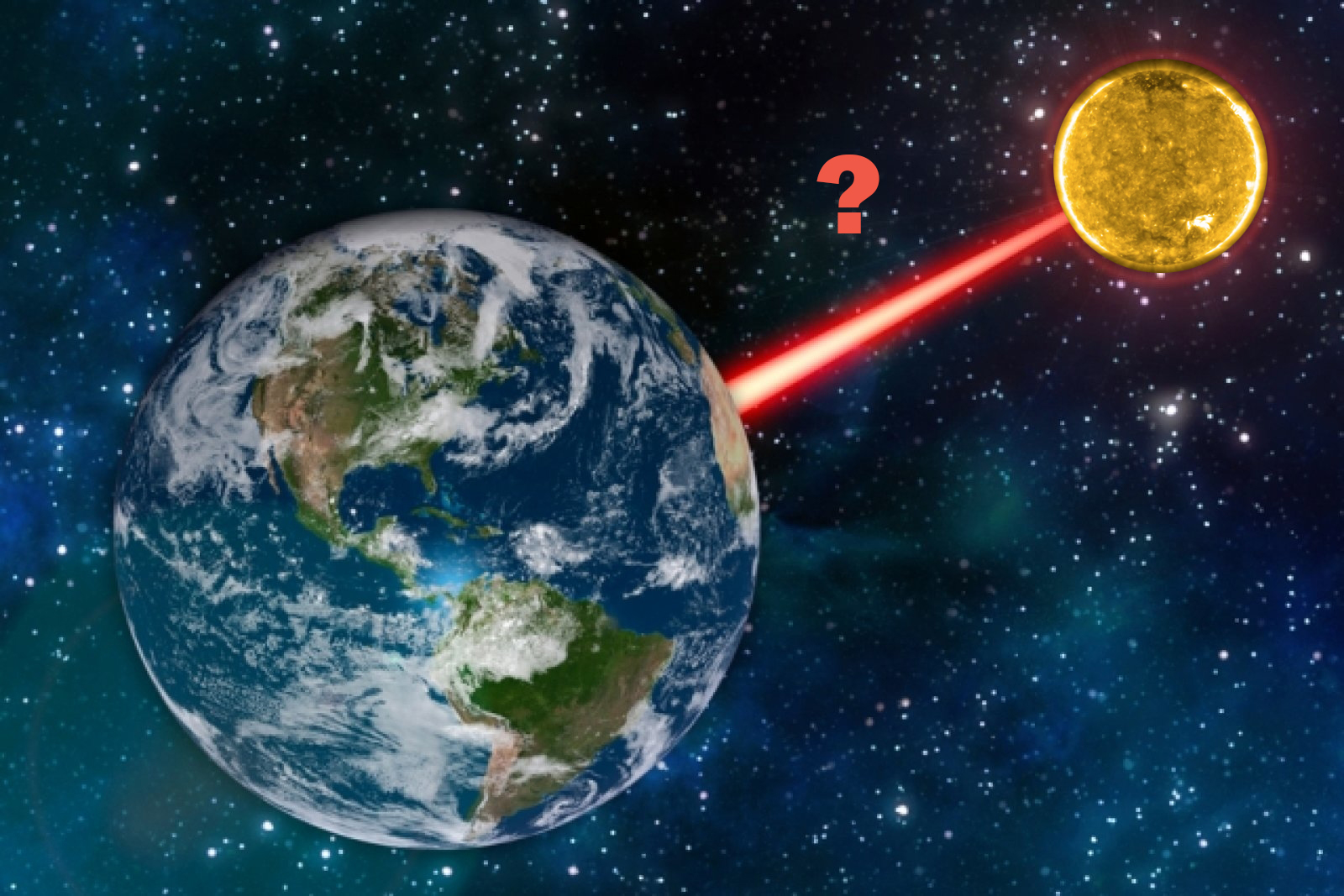

Это мнение заставило Кассини попытаться рассчитать расстояние от Земли до Солнца. Однако делать прямые измерения Солнца было сложно и опасно (можно ослепнуть). К счастью, уравнения Кеплера позволили Кассини рассчитать расстояние от Земли до Солнца, если бы он мог измерить расстояние от Земли до любой планеты.

Марс был близок к Земле и хорошо известен Кассини. Поэтому он решил использовать свои улучшенные телескопы, чтобы измерить расстояние до Марса. Если бы он измерил угол к точке на Марсе одновременно из двух разных точек на Земле, он мог бы использовать эти углы и геометрию треугольников для вычисления расстояния до Марса.

Чтобы расчеты работали, ему нужно было сделать это базовое расстояние между двумя точками на Земле как большим, так и точно известным. Он послал французского астронома Жана Рише в Кайенну во Французской Гвиане у северного побережья Южной Америки. Сам же остался в Париже.

В ту же августовскую ночь 1672 года, в один и тот же момент оба ученых измерили угол к Марсу и поместили его точно на фоне далеких звезд. Когда Рише вернулся в Париж со своими показаниями, Кассини смог рассчитать расстояние до Марса. Затем он использовал уравнения Кеплера, чтобы обнаружить, что расстояние до Солнца должно составлять 146 миллионов км. Современная научные расчеты показали, что расчет Кассини был очень близок к истине (по современным данным расстояние до Солнца составляет 149,6 млн км).

Кассини продолжил вычислять расстояния до других планет и обнаружил, что Сатурн находится на расстоянии 1 600 000 000 (1,6 миллиардов) миль. Открытие Кассини расстояния означало, что Вселенная была в миллионы раз больше, чем кто-либо предполагал ранее.

Источник

Как измерили расстояние до Солнца

Сегодня, когда астрономию вернули в школьную программу, любой старшеклассник (ну, в теории, любой) должен знать: расстояние от нашей планеты до Солнца составляет примерно 149,5 млн километров. Это расстояние еще принято называть астрономической единицей.

Но, понятно, что этот ответ как-то надо было получить и астрономам потребовалось на это несколько шагов, растянувшихся не одно тысячелетие. Ниже — о каждом шаге подробнее.

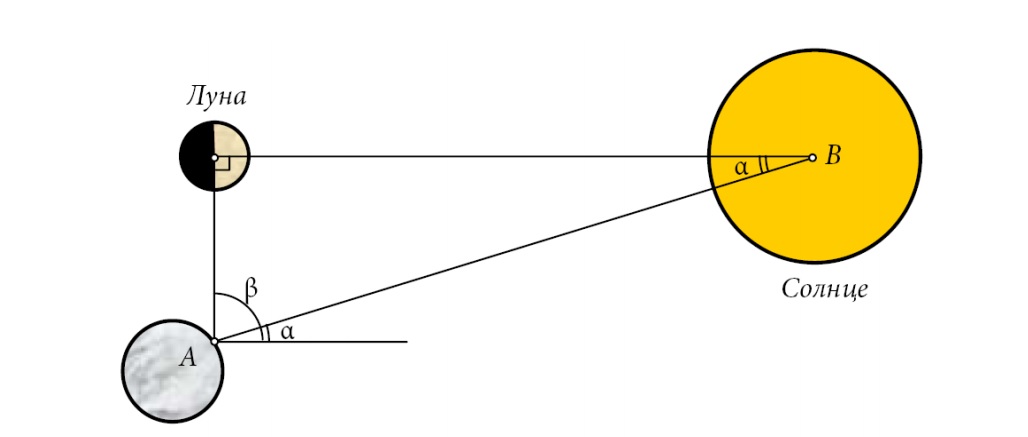

Шаг первый – безбожник Аристарх и Луна

Аристарх Самосский жил в III веке до нашей эры и был по-настоящему выдающимся астрономом. Задолго до Коперника он построил гелиоцентрическую модель устройства мира. Довольно точно определил продолжительность года в 365 + (1/4) + (1/1623) дней. Усовершенствовал солнечные часы. А еще он предпринял попытку измерить расстояние от Земли до Солнца и Луны. Этому Аристарх посвятил целый трактат (кстати, единственная письменная работа этого автора, дошедшая до нас).

С Луной у него получилось довольно близко к правильному ответу: 486400 км (по расчетам Аристарха), 380000 км (среднее расстояние по современным данным). Спустя сто лет другой античный астроном Гиппарх, кстати, уточнил эти цифры. А вот с Солнцем у Аристарха получилась нехилая промашка.

Но сначала о том, как вообще древнегреческий астроном измерял это расстояние. Известно, что иногда Солнце и Луну можно наблюдать одновременно. Причем, бывают моменты, когда Солнце освещает ровно половину Луны. Тогда угол «Земля-Луна-Солнце» — прямой, и измеряя угол «Луна-Земля-Солнце» можно с помощью тригонометрических соотношений, зная расстояние Земля-Луна, найти расстояние Земля-Солнце.

Но «гладко было на бумаге». Во-первых, Аристарху надо было поймать момент, когда освещена ровно половина Луны, а сделать это без телескопа было практически невозможно. А во-вторых, опять же без серьезной измерительной аппаратуры, точно измерить все параметры. Не удивительно, что грек ошибся, причем, очень сильно: угол α у него получился целых три градуса (в реальности он равен 10 минутам), а расстояние до Солнца всего 7,5 млн километров. Опираясь на это расстояние, Аристарх пришел к выводу, что Солнце намного больше Земли. Это и стало главным аргументом его гелиоцентризма (в центре мироздания должен быть самый большой объект).

Впрочем, ошибка в определении расстояния большой роли в науке не сыграла, вычисления Аристарха вообще не получили широкой известности (даже среди образованной части населения античных городов). Причина была скорее политической, все дело в его гелиоцентрической модели мироздания. Она противоречила геоцентрической модели, которой придерживался тогдашний научный консенсус. И есть упоминания, что его даже пытались привлечь к суду как безбожника. Спустя некоторое время сначала Гиппарх подверг критике его взгляды, а позже Птолемей (чья геоцентрическая модель успешно дожила до Коперника) и вовсе проигнорировал результаты Аристарха, способствуя их забвению на долгое время.

Шаг второй — смотрим на Венеру (Кеплер и Хоррокс)

Человечеству потребовалось почти две тысячи лет, чтобы сделать этот следующий шаг к ответу, но будем справедливы, это было нелегкое время и хватало других проблем.

И для начала, надо было выбрать другой объект, на который опираться в своих вычислениях. В 1626 году известный немецкий астроном и математик Иоганн Кеплер предложил в качестве кандидата Венеру. К тому времени астрономы уже знали про одно довольно редкое астрономическое явление – прохождение Венеры по диску Солнца, причем, оно случается дважды с разницей в несколько лет, а потом следует значительный перерыв. Предложенный Кеплером метод заключался в следующем: надо измерить время прохождения Венеры по диску Солнца из разных точек Земли. И сравнивая эти времена можно найти расстояние от Земли до Венеры и до Солнца.

Впрочем, это только звучит просто. Как минимум, надо было дождаться этого явления. Это удалось британскому астроному Джереми Хороксу, который переписывался с Кеплером и знал про его метод. Сначала британец уточнил частоту этого явления: «дубль» случается с разницей в восемь лет каждые полтора столетия. И ближайшее должно было состояться в 1639 году. Хоррокс подготовился к этому событию, он наблюдал за небом из своего дома в Мач Хул, близ Престона, а его друг делал то же самое из Солфорда, близ Манчестера. Сначала, казалось, что удача от них отвернулась, поскольку в этот день была сильная облачность, но за полчаса до захода Солнца облака разошлись и пара астрономов сумела-таки осуществить свой план. На основании наблюдений, Хоррокс рассчитал, что нашу планету от Солнца отделяет 95,6 млн км. Это было уже гораздо ближе к истине, но все равно неверно.

Шаг третий – смотрим на Марс (Кассини)

До следующего венерианского «дубля» надо было ждать полтора века и пока шло время астрономы тратили его на поиск других способов вычислить искомое расстояние. И это удалось французскому астроному итальянского происхождения Джованни Доменико Кассини. Он вообще отметился в астрономии как талантливый наблюдатель (например, это он первым увидел Большое Красное пятно на Юпитере). К тому времени астрономы уже оценили возможности, которые дает одновременное наблюдение за одним и тем же объектом из отдаленных друг от друга мест. В 1672 году Кассини на пару с другим французским астрономом Жаном Рише осуществили такой проект: первый остался в Париже, а второй отправился в Южную Африку, где у Франции были свои колонии. Они одновременно наблюдали Марс и, вычислив параллакс, определили его расстояние от Земли. Параллакс, если кто не знает, это смещение или разница в видимом положении объекта, рассматриваемого на двух разных линиях зрения. Ну а вычислять расстояние до объекта по параллаксу умели уже давно.

И поскольку относительные отношения различных расстояний между Солнцем и планетами уже были известны из геометрии, рассчитав по параллаксу расстояние до Марса, Кассини смог сделать то же самое и для Солнца. Его результат — 146 млн км – был уже очень близок к современным оценкам. Что интересно, в то время, когда Кассини проводил эти расчеты, он был приверженцем геоцентрической системы, то есть, расстояния он получал близкие к верным, но карту Солнечной системы строил по старинке, с Землей в центре. Позже он признал правоту Коперника, но в ограниченной степени.

Шаг четвертый – снова Венера и астрономы всего мира

Тем временем близился очередной венерианский «дубль» (в 1761 и 1769 годах) и астрономы были намерены выжать из этого события максимум. Чтобы не зависеть от погодных условий и собрать данные с разных точек на Земле, был организован большой международный проект (его считают чуть ли не первым в истории) под эгидой Французской академии наук. Заблаговременно были подготовлены и отправлены научные экспедиции к местам наблюдений. Не все закончилось гладко – экспедиция, отправленная в Новую Гвинею, без вести пропала в джунглях.

Но в целом проект удался.

Кстати, активно в нем участвовала и Россия. В нашей стране им руководил человек необычайных талантов и энергии – Михайло Ломоносов (это он, кстати, обнаружил атмосферу на Венере).

Ломоносову удалось получить аудиенцию у императрицы Екатерины II и убедить ее в важности этой работы как для науки, так и для государственного престижа. Получив поддержку казны, Ломоносов смог развернуть на территории Российской империи 40 наблюдательных пунктов. На один из них, вблизи Петербурга, приезжала сама Екатерина и с интересом смотрела в телескоп.

Вот в итоге этой большой работы астрономов по всему миру и было получено то число, которое сегодня включено в учебники. Но нет предела совершенству, и еще через сто пятьдесят лет, 8 декабря 1874 года и 6 декабря 1882 года, очередные прохождения Венеры по диску Солнца вновь наблюдали научные экспедиции по всему миру, уточняя полученные данные. А потом еще раз в 2004 и 2012 году. Впрочем, в ходе этих наблюдений получали и другие полезные данные, но это уже другая тема.

Источник