Куда мы движемся?

Кончался август, был туман, неслась Галактика.

Михаил Щербаков, «Кораблик»

Даже сидя на стуле перед экраном компьютера и кликая по ссылкам, мы физически участвуем во множестве движений. Куда же мы движемся? Где находится «вершина» движения, его апекс?

Во-первых, мы участвуем в вращении Земли вокруг оси. Это суточное движение направлено на точку востока на горизонте. Скорость движения зависит от широты; она равна 465*cos(φ) м/сек. Таким образом, если вы находитесь на северном или южном полюсе Земли, то вы не участвуете в этом движении. А скажем, в Москве суточная линейная скорость примерно 260 м/сек. Угловую скорость апекса суточного движения относительно звезд легко посчитать: 360° / 24 часа = 15° / час.

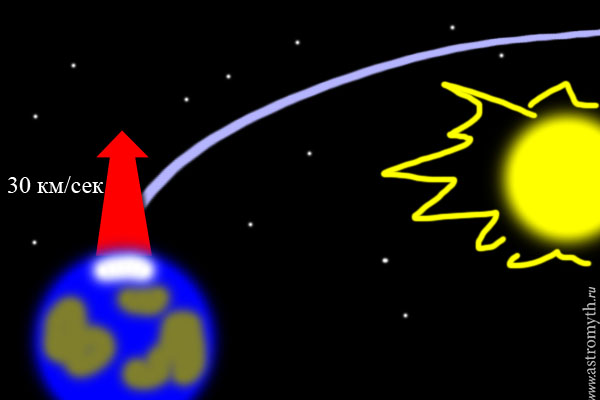

Во-вторых, Земля, и мы вместе с ней, движется вокруг Солнца. (Мы пренебрежем маленьким ежемесячным покачиванием вокруг центра масс системы Земля-Луна.) Средняя скорость годового движения по орбите — 30 км/сек. В перигелии в начале января она чуть выше, в афелии в начале июля — чуть ниже, но поскольку орбита Земли почти точный круг, разница скоростей составляет всего 1 км/сек. Апекс орбитального движения, естественно, смещается и совершает полный круг за год. Его эклиптическая широта 0 градусов, а долгота равна долготе Солнца плюс примерно 90 градусов — λ=λ☉+90°, β=0. Другими словами, апекс лежит на эклиптике, опережая Солнце на 90 градусов. Соответственно, угловая скорость апекса равна угловой скорости движения Солнца: 360° / год, чуть меньше градуса в сутки.

Более масштабные движения мы осуществляем уже вместе с нашим Солнцем в составе Солнечной системы.

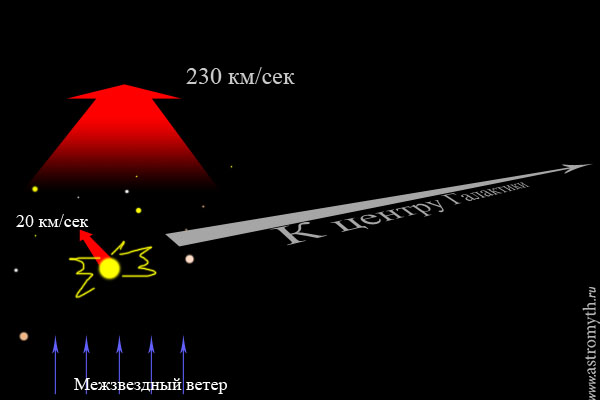

Во-первых, Солнце движется относительно ближайших звезд (т.н. локальный стандарт покоя). Скорость перемещения примерно 20 км / сек (чуть больше 4 а.е. / год). Обратите внимание: это даже меньше, чем скорость Земли по орбите. Движение направлено в сторону созвездия Геркулес, а экваториальные координаты апекса α = 270°, δ = 30°. Однако, если мы померяем скорость относительно всех ярких звезд, видимым невооруженным глазом, то получим стандартное движение Солнца, оно несколько другое, меньшее по скорости 15 км / сек

3 а.е. / год). Это тоже созвездие Геркулес, хотя апекс чуть смещен (α = 265°, δ = 21°). А вот относительно межзвездного газа Солнечная система движется слегка быстрее (22-25 км / сек), но апекс значительно сдвинут и попадает в созвездие Змееносец(α = 258°, δ = -17°). Этот сдвиг апекса примерно в 50° связан с т.н. «межзвездным ветром», «дующим с юга» Галактики.

Все три описанные движения это, так сказать, местные перемещения, «прогулки во дворе». Но Солнце вместе с ближайшими и вообще видимыми звездами (ведь мы практически не видим слишком уж далеких звезд), вместе с облаками межзвездного газа обращается вокруг центра Галактики — и это совсем другие скорости!

Скорость движения Солнечной системы вокруг центра Галактики составляет 200 км / сек (больше 40 а.е. / год). Впрочем, указанное значение неточное, определить галактическую скорость Солнца трудно; мы ведь даже не видим, относительно чего меряем движение: центр Галактики скрыт плотными межзвездными облаками пыли. Величина постоянно уточняется и склонна к уменьшению; не так давно она принималась за 230 км / сек (часто можно встретить именно это значение), а последние исследования дают результаты даже меньше 200 км / сек. Галактическое движение происходит перпендикулярно направлению на центр Галактики и потому апекс имеет галактические координаты l = 90°, b = 0° или в более привычных экваториальных координатах — α = 318°, δ = 48°; это точка находится в Лебеде. Поскольку это движение обращения, апекс смещается и совершает полный круг за «галактический год», примерно 250 миллионов лет; угловая его скорость

5″ / 1000 лет, полтора градуса за миллион лет.

Дальнейшие движения включает уже движение целой Галактики. Измерить такое движение тоже не просто, слишком уж велики расстояния, и погрешность в цифрах еще довольно велика.

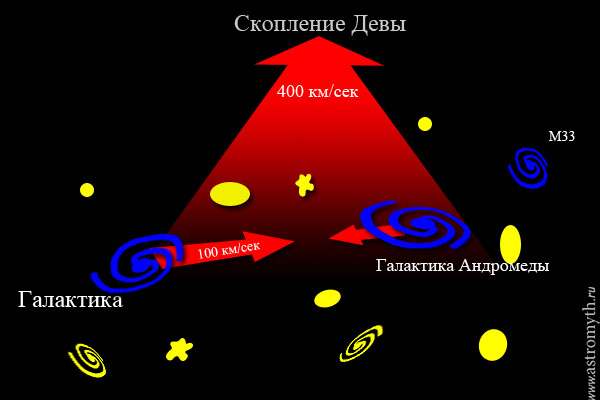

Так, наша Галактика и галактика Андромеды, два массивных объекта Местной группы галактик, гравитационно притягиваются и движутся навстречу друг к другу со скоростью около 100-150 км/сек, причем основной компонент скорости принадлежит нашей галактике. Поперечная составляющая движения точно не известна, и беспокойства о столкновении преждевременны. Дополнительный вклад в это движение вносит и массивная галактика M33, находящаяся примерно в том же направлении, что и галактика Андромеды. В целом скорость движения нашей Галактики относительно барицентра Местной группы галактик около 100 км / сек примерно в направлении Андромеда / Ящерица (l = 100, b = -4, α = 333, δ = 52), однако эти данные еще весьма приблизительны. Это весьма скромная относительная скорость: Галактика смещается на собственный диаметр за две-три сотни миллионов лет или, очень примерно, за галактический год.

Если измерить скорость Галактики относительно удаленных скоплений галактик, мы увидим иную картину: и наша галактика, и остальные галактики Местной группы совместно как некоторое целое движутся в направлении большого скопления Девы примерно со скоростью 400 км/сек. Это движение также обусловлено гравитационными силами.

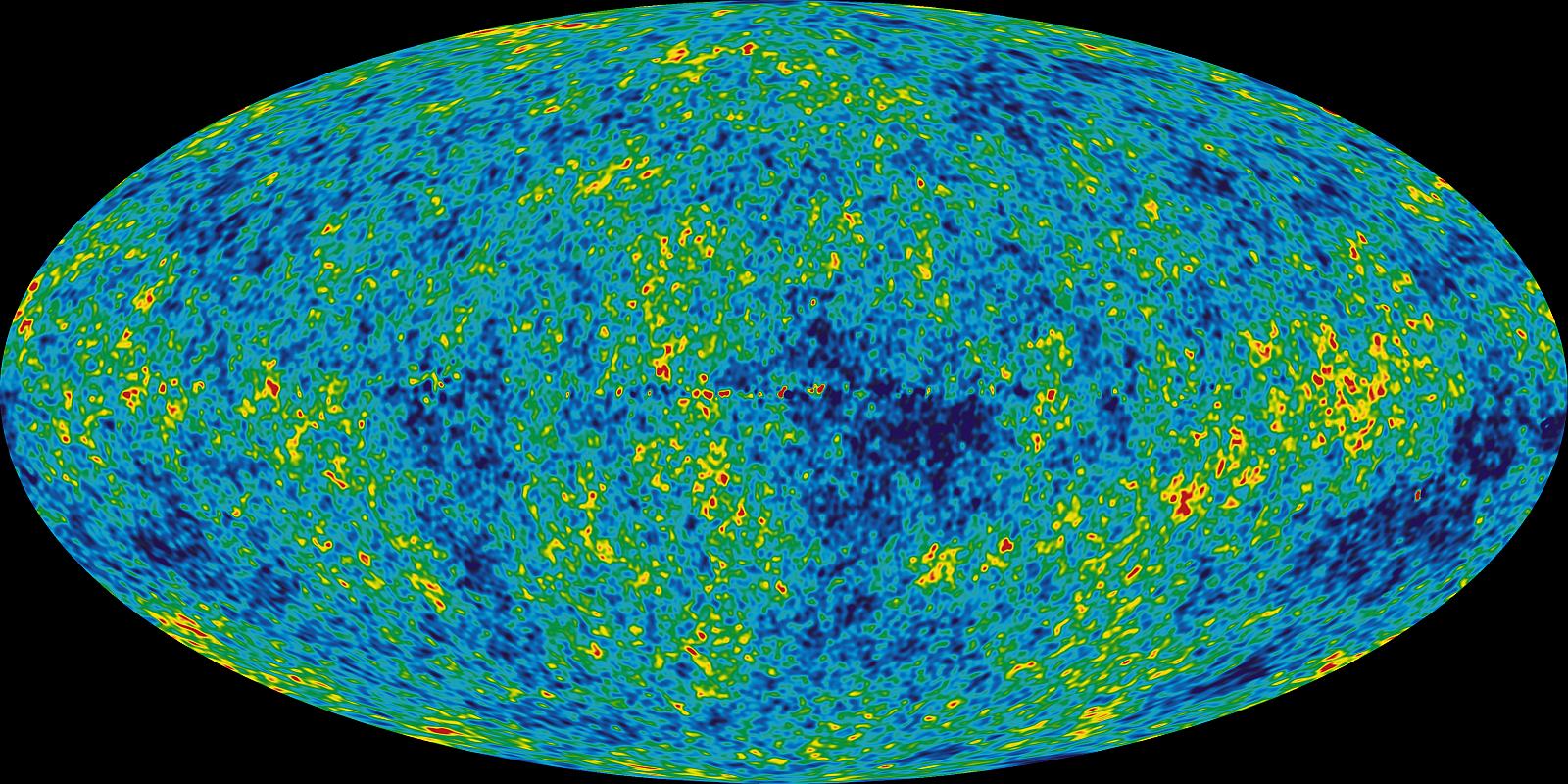

Фоновое реликтовое излучение определяет некоторую выделенную систему отсчёта, связанную с всей барионной материей в наблюдаемой части Вселенной. В каком-то смысле движение относительно этого микроволнового фона — это движение относительно Вселенной в целом (не нужно путать это движение с разбеганием галактик!). Определить это движение возможно, измерив дипольную температурную анизотропию неравномерность реликтового излучения в разных направлениях . Такие измерения показали неожиданную и важную вещь: все галактики в ближайшей к нам части Вселенной, включая не только нашу Местную группу, но и скопление Девы и другие скопления, движется относительно фонового реликтового излучения с неожиданно большой скоростью. Для Местной группы галактик она составляет 600-650 км / сек с апексом в созвездии Гидра (α=166, δ=-27). Выглядит это так, что где-то в глубинах Вселенной существует еще необнаруженный огромный кластер многих сверхскоплений, притягивающий материю нашей части Вселенной. Этот гипотетический кластер был назван Великим Аттрактором.

Как определили скорость Местной группы галактик? Конечно, фактически астрономы измерили скорость Солнца относительно микроволнового реликтового фона: она оказалась

390 км / с с апексом с координатами l = 265°, b = 50° (α=168, δ=-7) на границе созвездий Лев и Чаша. Потом определи скорость Солнца относительно галактик Местной группы (300 км/с, созвездие Ящерица). Вычислить скорость Местной группы уже не составило труда.

Источник

Реликтовое излучение

Откуда взялось реликтовым излучение?

Считается, что по этому излучению можно узнать ответ на вопрос: откуда взялась Вселенная? По сути, реликтовое излучение – это то, что осталось от «строительства Вселенной», когда она начала только зарождаться после расширения плотной горячей плазмы. Для того чтобы проще было понять что такое реликтовое излучение сравним его с остатками человеческой деятельности. К примеру, человек изобретает что-то, другие это покупают, употребляют и выбрасывают отходы. Так вот мусор (тот самый результат жизни человека) – это и есть аналог реликтового излучения. По мусору можно узнать все – где человек был в определенный промежуток времени, что он ел, во что был одет, и даже о чем вел беседу. Также и реликтовое излучение. По его свойствам ученые пытаются построить картину момента большого взрыва, что возможно даст ответ на вопрос: как появилась Вселенная? Но все же, законы сохранения энергии создают определенные разногласия о возникновении вселенной, потому что ничто из ниоткуда не берется и никуда не девается. Динамика нашей вселенной – это переходы, смена свойств и состояний. Это можно наблюдать даже на нашей планете. К примеру, шаровая молния появляется в сгустке облака из частиц воды?! Как? Как так может быть? Никто не может объяснить происхождение тех или иных законов. Есть только моменты открытия этих законов, как и история открытия реликтового излучения.

Исторические факты изучения реликтового излучения

Антенна с помощью которой Пензиас и Уилсон открыли реликтовое излучение

Впервые о реликтовом излучении упоминал Георгий Антонович Гамов (Джордж Гамов), когда пытался объяснить теорию большого взрыва. Он предполагал, что некое остаточное излучение заполняет пространство постоянно расширяющейся вселенной. В 1941 году, изучая поглощение одной из звезд скопления змееносца, Эндрю Мак-Келлар заметил спектральные линии поглощения света, которые соответствовали температуре 2,7 к. В 1948 году Георгий Гамов, Ральф Альферт и Роберт Герман установили температуру реликтового излучение в 5 К. Позже Георгий Гамов предположил температуру меньше известной в 3 К. Но это было лишь поверхностное изучение этого, на то время никому не известного факта. В начале 60-х годов Роберт Дикке и Яков Зельдович получили те же результаты, что и Гамов фиксируя волны, интенсивность излучения которых не зависела от времени. Пытливому уму ученых пришлось создать специальный радиотелескоп для более точной регистрации реликтового излучения. В начале 80-х годов с развитием космической промышленности реликтовое излучение стали изучать более тщательно с борта космического аппарата. Удалось установить свойство изотропии реликтового излучения (одинаковые свойства во всех направлениях, к примеру, на север 5 шагов за 10 секунд и на юг 5 шагов будут тоже за 10 секунд). На сегодняшний день продолжаются изучения свойств реликтового изучения и историю его возникновения.

Какими свойствами обладает реликтовое излучение?

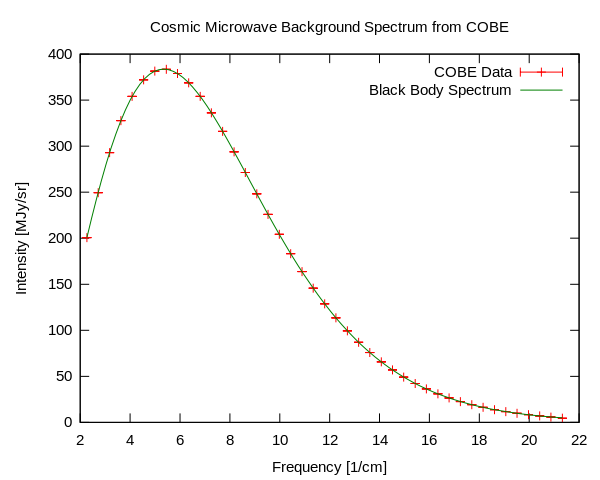

Спектр реликтового излучения по данным, полученным с помощью инструмента FIRAS на борту спутника COBE

Спектр реликтового излучения равен 2,75 Кельвина, что аналогично саже охлажденной до такой температуры. Такое вещество всегда поглощает падающее на него излучение (свет), как бы вы на него не воздействовали. Хоть в магнитную катушку засовывайте, хоть ядерную бомбу кидайте, хоть прожектором светите. Такое тело тоже испускает малое излучение. Но это лишь доказывает тот факт, что нет ничего абсолютного. Всегда можно бесконечно долго выводить идеальный закон, добиваться максимума определенного свойства чего-либо, но всегда останется малая доля инерции.

Интересные факты, связанные с исследованием реликтового излучения

Материалы по теме

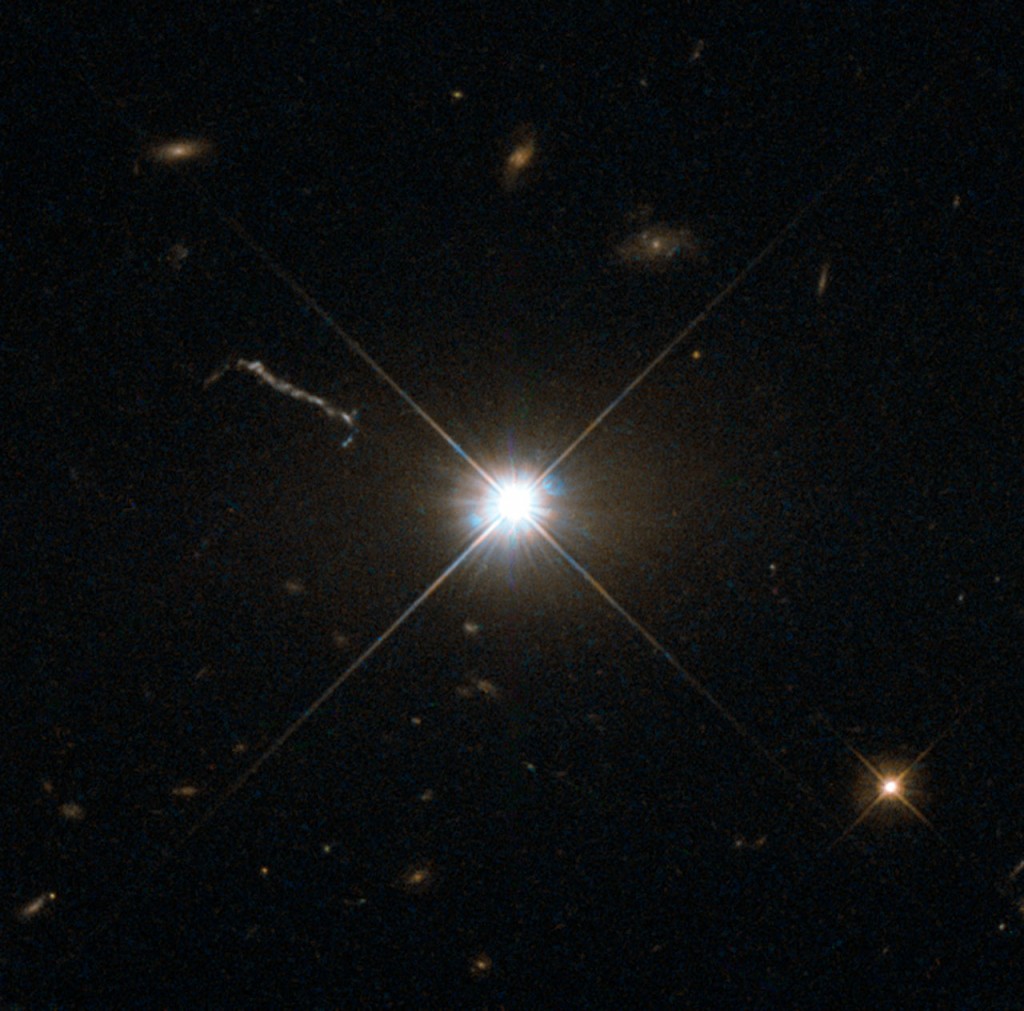

Что из себя представляют квазары?

Максимальная частота реликтового излучения была зарегистрирована в 160,4 ГГц, что равно 1,9 мм волне. А плотность такого излучения составляет 400-500 фотонов на см 3 . Реликтовое излучение – это самое старое, самое древнее излучение, которое можно наблюдать вообще во вселенной. Каждая частица пролетела 400 000 лет, чтобы достигнуть Земли. Не километров, а лет! По данным наблюдений спутника и математическим расчетам реликтовое излучение как бы стоит на месте, а все галактики и созвездия движутся относительно него с огромной скоростью, порядка сотни километров в секунду. Это как наблюдать в окно движущегося поезда. Температура реликтового излучения в направлении созвездия Льва на 0,1% выше, а в противоположном направлении на 0,1% ниже. Это объясняет движение Солнца в сторону данного созвездия относительно реликтового фона.

Что дает нам изучение реликтового излучения?

Ранняя Вселенная была холодной, очень холодной. Почему Вселенная была такой холодной, и что случилось, когда началось расширение вселенной? Можно предположить, что из-за большого взрыва случился выброс огромного количества сгустков энергии за пределы вселенной, затем Вселенная остыла, почти замерзла, но со временем энергия начала собираться в сгустки снова, и возникла некая реакция, которая и запустила процесс расширения вселенной. Тогда откуда взялась темная материя и взаимодействует ли она с реликтовым излучением? Возможно реликтовое излучение – это результат разложения темной материи, что более логично, чем остаточное излучение большого взрыва. Поскольку темная энергия может являться антиматерией и частицы темной материи, сталкиваясь с частицами материи, образуют в материальном и антиматериальном мире излучение подобно реликтовому. На сегодняшний день это самая свежая, неизученная область науки, в которой можно достичь успехов и запечатлиться в истории науки и общества.

‘ alt=»yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 — Реликтовое излучение» title=»Реликтовое излучение»>

Похожие статьи

Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!

Источник

Куда летит Солнце?

Заслуженный деятель науки, докт. физ.-мат. наук, профессор Астрокосмического центра ФИАН Владимир Курт — астрофизик широкого профиля. Ему принадлежат как важные экспериментальные результаты по исследованию свойств межпланетной среды в Солнечной системе и по изучению космических гамма-всплесков, так и теоретические результаты в разных областях астрономии. Научной работой он занимается с 1955 года. Предлагаем нашим читателям его статью об истории открытия одного из движений Солнца.

До Николая Коперника (1473–1543) ученые полагали, что в центре Мира находится Земля, а все планеты, тогда их было известно пять (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) и Солнце вращаются вокруг Земли. Я не говорю уже о гипотезах нахождения Земли на спине слона, черепахи или еще каких-либо пресмыкающихся или млекопитающих.

В год смерти Коперника (1543) было опубликовано на латыни его многотомное сочинение «Об обращении небесных сфер» с описанием новой системы мироздания, в центре которого находилось Солнце, а все планеты, числом уже шесть (с присовокуплением к пяти известным планетам и Земли) вращаются по круговым орбитам вокруг центра — Солнца.

Следующий шаг в построении Солнечной системы сделал в 1609 г. Иоганн Кеплер (1571–1630), доказавший, используя точные астрометрические наблюдения движения планет (в основном сделанные датским астрономом Тихо Браге (1546–1601), что планеты движутся не по кругам, а по эллипсам, в фокусе которых находится Солнце.

Экспериментальное, т. е. наблюдательное, подтверждение теории Коперника было получено Галилео Галилеем (1564–1642), который наблюдал в телескоп фазы Венеры и Меркурия, что и подтвердило коперниканскую (т. е. гелиоцентрическую) систему мироздания.

И, наконец, Исаак Ньютон (1642–1727) вывел дифференциальные уравнения небесной механики, которые позволяли вычислять координаты планет Солнечной системы и объяснили, почему они движутся, в первом приближении, по эллипсам. В дальнейшем трудами великих механиков и математиков XVIII и XIX веков была создана теория возмущений, позволившая учесть гравитационное взаимодействие планет друг на друга. Именно таким образом, путем сравнения наблюдений и вычислений, были открыты далекие планеты Нептун (Адамс и Леверье, 1856) и Плутон (1932), хотя в прошлом году Плутон был административным порядком вычеркнут из списка планет. На сегодня занептунеанских планет размером с Плутон и даже чуть больше насчитывается уже шесть.

К середине XIX века астрометрическая точность определения координат звезд достигла сотых долей секунды дуги. Тогда для некоторых ярких звезд было замечено, что их координаты отличаются от координат, измеренных несколькими столетиями раньше. Первым таким античным каталогом был каталог Гиппарха и Птолемея (190 г. до н.э.), а в гораздо более позднюю эпоху раннего Возрождения — каталог Улугбека (1394–1449). Появилось понятие «собственного движения звезд», которые до этого, да и сейчас по традиции называются «неподвижными звездами».

Внимательно изучая эти собственные движения, Уильям Гершель (1738–1822) обратил внимание на их систематическое распределение и сделал из этого правильный и весьма нетривиальный вывод: часть собственного движения звезд не есть движение этих звезд, а отражение движения нашего Солнца относительно близких от Солнца звезд. Точно так мы видим перемещение близких деревьев относительно далеких, когда едем на автомобиле (или, что еще лучше, на лошади) по лесной дороге.

Увеличивая количество звезд с измеренными собственными движениями, удалось определить, что наше Солнце летит в направлении созвездия Геркулеса, к точке, называемой апексом, с координатами α= 270° и δ= 30°, со скоростью 19,2 км/с. Это есть собственное «пекулярное» движение Солнца со всеми планетами, межпланетной пылью, астероидами относительно примерно ста ближайших к нам звезд. Расстояния до этих звезд невелики, что-то порядка 100–300 световых лет. Все эти звезды участвуют и в общем движении вокруг центра нашей Галактики со скоростью около 250 км/с. Сам центр Галактики расположен в созвездии Стрельца, на расстоянии от Солнца около 25 тыс. световых лет. Движение Солнца среди звезд напоминает движение мошки в облаке, в то время как всё облако с гораздо большей скоростью летит относительно деревьев в лесу.

Конечно, и сама вся наша гигантская Галактика летит относительно других галактик. Скорости индивидуальных галактик достигают сотен и тысяч км/с. Одни галактики приближаются к нам, как, например, знаменитая туманность Андромеды, другие удаляются от нас.

Все галактики и скопления галактик также участвуют в общем космологическом расширении, которое заметно, однако, только при масштабах более 10–30 миллионов световых лет. Величина этой скорости расширения линейно зависит от расстояния между галактиками или их скоплениями и равна, по современным измерениям, около 25 км/с при расстоянии между галактиками миллион световых лет.

Можно, однако, еще выделить и особую систему отсчета, а именно поле реликтового 3К субмиллиметрового излучения. Там, куда мы летим, температура этого излучения слегка выше, а откуда летим — ниже. Разница этих температур — 0,006706 К. Это так называемая «дипольная компонента» анизотропии реликтового излучения. Скорость движения Солнца относительно реликтового излучения равна 627 ± 22 км/с, а без учета движения Местной группы галактик — 370 км/с в направлении созвездия Девы.

Так что на вопрос, куда летит наше Солнце и с какой скоростью, ответ дать трудно. Надо сразу определить: относительно чего и в какой системе координат.

В 1961 г. наша группа из Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ проводила наблюдения рассеянного солнечного ультрафиолетового излучения в линиях водорода (1215А) и кислорода (1300А) с высотных геофизических ракет, поднимавшихся до высоты 500 км. В это время благодаря предложению академика С. П. Королева в Советском Союзе начали систематически запускать межпланетные станции, как пролетные, так и посадочные, к Марсу и Венере. Естественно, что и мы решили попытаться обнаружить у Венеры и Марса такие же протяженные водородные короны, как и на Земле.

При этих запусках мы смогли проследить следы нейтрального атомарного водорода вплоть до 125 000 км от Земли, т. е. до 25 радиусов Земли. Плотность водорода при таких удалениях от Земли составляла всего около 1 атома на см 3 , что на 19 порядков меньше концентрации воздуха на уровне моря! Однако, к великому нашему удивлению, оказалось, что интенсивность рассеянного излучения в линии Лайман-альфа с длиной волны 1215А при еще больших удалениях не падает до нуля, а остается постоянной и достаточно высокой, причем интенсивность меняется в 2 раза, в зависимости от того, куда смотрел наш маленький телескоп.

Вначале мы полагали, что это светят далекие звезды, однако расчет показывал, что такое свечение должно быть на много порядков ниже. Ничтожное содержание в межзвездной среде космической пыли полностью «съедало» бы это излучение. Протяженная солнечная корона, согласно теории, должна была быть практически полностью ионизована, и нейтральных атомов там не должно было быть.

Оставалась лишь межзвездная среда, которая около Солнца могла быть в большой степени нейтральной, что и объясняло открытый нами эффект. Через два года после нашей публикации Ж.-Э. Бламон и Ж.-Я. Берто из Службы аэрономии Франции с американского спутника ОГО-V обнаружили геометрический параллакс области максимального свечения в линии Лайман-альфа, что позволило сразу оценить расстояния до нее. Эта величина оказалась равной примерно 25 астрономическим единицам. Были также определены координаты этого максимума. Картина начала проясняться. Решающий вклад в эту проблему внесли два немецких физика — П. В. Блум и Х. Дж. Фар, которые указали на роль движения Солнца относительно межзвездной среды. С целью измерения всех параметров этого движения в 1975 г. нами совместно с уже упомянутыми французскими специалистами было выполнено два специальных эксперимента на отечественных спутниках «Прогноз-5» и «Прогноз-6». Эти спутники позволили получить карту всего неба в линии Лайман-альфа, а также измерить температуру нейтральных атомов водорода в межзвездной среде. Была определена плотность этих атомов «на бесконечности», т. е. вдали от Солнца, скорость и направление движения Солнца относительно локальной межзвездной среды.

Плотность атомов оказалась равной 0,06 атома/см 3 , а скорость — 25 км/с. Была разработана и теория проникновения атомов межзвездной среды в Солнечную систему. Оказалось, что нейтральные атомы водорода, пролетая вблизи от Солнца по гиперболическим траекториям, ионизируются двумя механизмами. Первый из них — фотоионизация ультрафиолетовым и рентгеновским излучением Солнца с длинами волн короче 912А, а второй механизм — перезарядка (обмен электронами) с протонами солнечного ветра, которые пронизывают всю Солнечную систему. Второй механизм ионизации оказался в 2–3 раза более эффективным, нежели первый. Солнечный ветер останавливается межзвездным магнитным полем примерно на расстоянии 100 астрономических единиц, а межзвездная среда, набегающая на Солнечную систему, — на расстоянии 200 а.е.

Между этими двумя ударными волнами (вероятно, сверхзвуковыми) находится область очень горячей, полностью ионизованной плазмы с температурой 10 7 или даже 10 8 К. Вопрос о взаимодействии налетающих нейтральных атомов водорода с горячей плазмой в этой промежуточной области чрезвычайно интересен. При перезарядке межзвездных, относительно холодных атомов межзвездной среды с горячими протонами в этой области образуются нейтральные атомы с очень высокой температурой и соответственной скоростью, приведенной выше. Они пронизывают всю Солнечную систему и могут регистрироваться у Земли. С этой целью в США был запущен 2 года тому назад специальный спутник Земли — ИБЕКС, успешно работающий для решения этих и смежных проблем. Открытый нами эффект «набегания» межзвездной среды получил название «межзвездный ветер».

Для того чтобы обойти этот неясный вопрос, наша группа провела цикл наблюдений с ИСЗ «Прогноз» в линии нейтрального гелия с длиной волны 584А. Гелий не участвует в процессе перезарядки с протонами солнечного ветра и почти не ионизуется солнечным ультрафиолетом. Именно благодаря этому атомы нейтрального гелия, пролетая по гиперболам мимо Солнца, фокусируются за ним, образуя конус с повышенной плотностью, который мы и наблюдали. Ось этого конуса дает нам направление движения Солнца относительно локальной межзвездной среды, а его расходимость дает возможность определения температуры атомов гелия в межзвездной среде вдали от Солнца.

Наши результаты по гелию отлично совпали с измерениями по атомарному водороду. Плотность атомарного гелия «на бесконечности» оказалась равной 0,018 атома/см 3 , что позволило определить степень ионизации атомарного водорода, полагая, что обилие гелия равно стандартному для межзвездной среды. Это соответствует 10–30% степени ионизации атомарного водорода. Найденные нами плотность и температура атомарного водорода как раз и соответствуют зоне нейтрального водорода с несколько повышенной температурой — 12000 К.

В 2000 г. немецкие астрономы во главе с Х. Розенбауером смогли на внеэклиптическом аппарате «Улисс» непосредственно обнаружить атомы нейтрального гелия, влетающие в Солнечную систему из межзвездной среды. Ими были определены параметры «межзвездного ветра» (плотность атомарного гелия, скорость и направление движения Солнца относительно локальной межзвездной среды). Результаты прямых измерений атомов гелия отлично совпали с нашими оптическими измерениями.

Такова история открытия еще одного движения нашего Солнца.

Источник