Равноденствие

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Равноденствие» в других словарях:

равноденствие — равноденствие … Орфографический словарь-справочник

Равноденствие — моменты, когда солнце в своем видимом движении поэклиптике пересекает экватор. Весеннее равноденствие наступает 8 мартапо старому стилю, когда солнце переходит из южного полушария в северное,а осеннее 10 или 11 сентября, когда оно переходит из… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

РАВНОДЕНСТВИЕ — РАВНОДЕНСТВИЕ, ситуация, складывающаяся два раза в год, когда Солнце пересекает НЕБЕСНЫЙ ЭКВАТОР. В северном полушарии весеннее равноденствие наступает каждый год, когда Солнце пересекает экватор с юга на север 21 марта или около этой даты Второе … Научно-технический энциклопедический словарь

РАВНОДЕНСТВИЕ — РАВНОДЕНСТВИЕ, равноденствия, ср. (астр.). Время в году (дважды в год), когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле (кроме полюсов) продолжительность дня и ночи одинаковы (по 12 часов). Весеннее равноденствие (21… … Толковый словарь Ушакова

РАВНОДЕНСТВИЕ — момент прохождения центра Солнца в его видимом движении по небесной сфере через небесный экватор. Равноденствие происходит 20 21 марта (весеннее) и 23 сентября (осеннее). В это время продолжительность дня и ночи одинакова … Большой Энциклопедический словарь

РАВНОДЕНСТВИЕ — РАВНОДЕНСТВИЕ, я, ср. Время в году, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Весеннее р. (21 марта). Осеннее р. (23 сентября). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

РАВНОДЕНСТВИЕ — (Equinox) Два дня в году, приближенно 21 марта и 23 сентября, когда по всей Земле (кроме полюсов) продолжительность дня равна продолжительности ночи. 21 марта считается началом весны, а 23 сентября осени. См., кроме того, Точки равноденствий,… … Морской словарь

равноденствие — сущ., кол во синонимов: 1 • воробьиная ночь (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

равноденствие — Момент времени, когда центр Солнца при его годичном движении по небесной сфере пересекает небесный экватор в точке весеннего (21 22 марта) или осеннего (22 23 сентября) равноденствия в Северном полушарии, в это время день и ночь имеют одинаковую… … Словарь по географии

Равноденствие — У этого термина существуют и другие значения, см. Равноденствие (значения). Даты и время солнцестояний и равноденствий по UTC 0 год Равноденствие Март Солнцестояние Июнь Равноденствие Сентябрь Солнцестояние Декабрь день время день время день… … Википедия

равноденствие — я; ср. Время в году, когда продолжительность дня и ночи одинакова. Весеннее равноденствие (21 марта). Осеннее равноденствие (23 сентября). * * * равноденствие момент прохождения центра Солнца в его видимом движении по небесной сфере через… … Энциклопедический словарь

Источник

Момент времени, когда Солнце пересекает небесный экватор

Последняя бука буква «е»

Ответ на вопрос «Момент времени, когда Солнце пересекает небесный экватор «, 13 (тринадцать) букв:

равноденствие

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова равноденствие

Определение слова равноденствие в словарях

Википедия Значение слова в словаре Википедия

«Равноде́нствие» — седьмой «естественный» альбом группы « Аквариум ». Первый альбом группы, выпущенный официально на фирме « Мелодия » в виде виниловой пластинки.

Примеры употребления слова равноденствие в литературе.

Ни одному моряку, конечно, не безызвестно, что во время равноденствия бури разражаются со страшной стой, особенно в северных странах.

В годы Навунасара, — пишет далее Матфей Властарь, — равноденствие было вечером 25 марта, в годы же Филиппа Арифея — в полдень 24 марта, во дни же, когда Христос своею смертью смерть умертвил — в полночь на исходе 25 марта.

Еще раз напомним в целом о том, что квадрант, лежащий между точками весеннего равноденствия и летнего солнцестояния, дает людей с привлекательными лицами глазами, фигурой и хорошим здоровьем, а также с избытком влаги и тепла.

Для нас Сопротивление стало такой же непреложностью, как путь злака, как коловращение времен года, как равноденствие.

Они и в наше время появляются на улицах дней за пять до Новруза, который отмечается в Иране в день весеннего равноденствия, 21 марта.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник

Знойная «талия» Земли, когда день равен ночи

Равноденствие — это время, когда день равен ночи. В момент, когда Солнце пересекает экватор с юга на север — это день весеннего равноденствия, а с севера на юг – осеннего. В это время Солнце находится прямо над экватором Земли. Слово происходит от латинского equi или equal и греческого nyx, или латинского nox, что означает равная ночь.

Равноденствия и солнцестояния

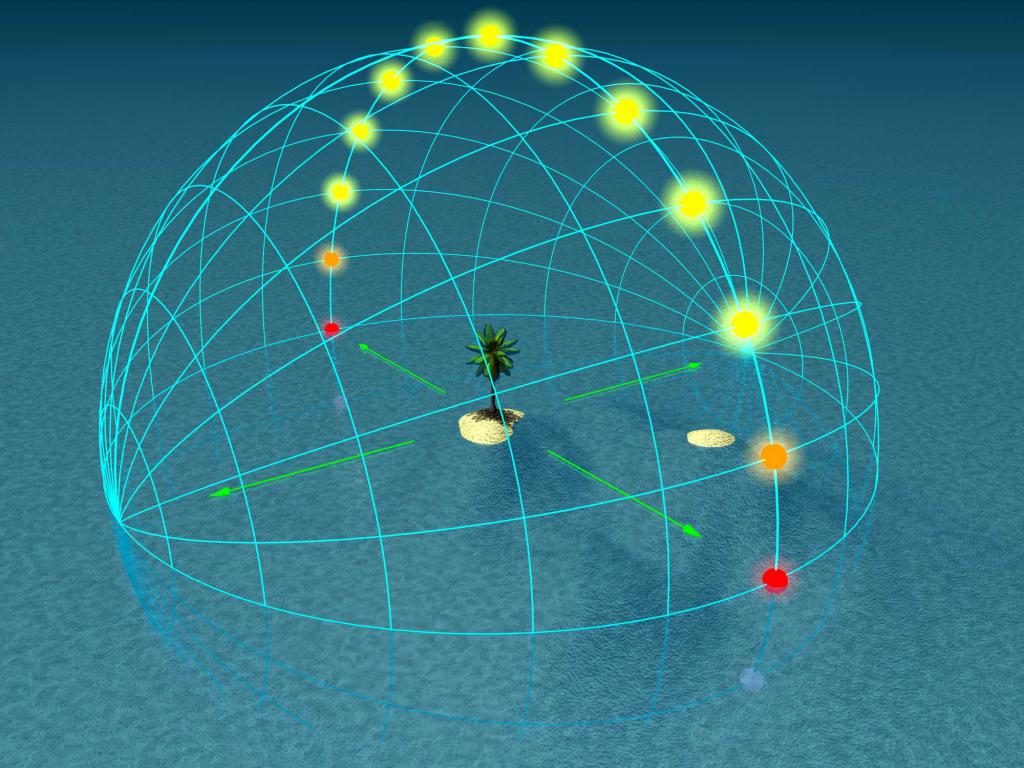

Равноденствия происходят в точке пересечения эклиптика и небесного экватора. 23 сентября Солнце движется вниз от небесного экватора и пересекает его — осеннее равноденствие, а 21 марта когда движется вверх — весеннее равноденствие. В эти дни ось Земли не наклонена к Солнцу или далеко от него, и поэтому круг освещения рассекает все широты пополам, что приводит к одинаковой длительности этого дня на всей Земле.

В обоих случаях солнечный круг освещения условно делит пополам экватор. Экватор — это воображаемая линия с широтой 0 градусов, разделяет планету на Северное и Южное полушария. Это единственное место, где на земле день равен ночи всегда, каждый день в году.

Земля наклонена, максимальное угловое отклонение к Солнцу составляет 23,5 градуса. День 21 июня с положительным отклонением Солнца относительно небесного экватора называется летним солнцестоянием, а 21 декабря с отрицательным отклонением — день зимнего солнцестояния.

Проще говоря, равноденствие представляет собой дни, когда день равен ночи (21 марта и 23 сентября), солнцестояние — это самый короткий (21 декабря) и самый длинный дни (21 июня).

Равноденствия вместе с солнцестояниями напрямую связаны с сезонами года.

Равноденствие — имя обманчиво

Если ось Земли была бы перпендикулярна к ее орбитальной плоскости, на всей Земле была равная продолжительность дня и ночи. Реальный солнечный день имеет разную продолжительность, с колебаниями до 15 минут.

Для этой временной разницы есть три причины:

- Движение Земли вокруг Солнца не является идеальным кругом, а эксцентрично.

- Видимое движение Солнца не параллельно небесному экватору.

- Явление прецессии оси Земли.

Кроме того, Земля осуществляет два разных вида движения:

- вокруг Солнца по фиксированной орбите, путешествие, которое занимает ровно 365,26 дня (год);

- вокруг своей оси – образуя день и ночь.

Для завершения одного суточного оборота требуется, не ровно 24 часа, как мы привыкли считать, а 23,93 часа.

Земля является сферической, поэтому освещается половина, обращенная к Солнцу, тогда как в другой половине ночь. Цикл день/ночь непрерывный, за исключением земных полюсов, где считается, что день и ночь длятся по полгода.

На самом деле это не так, они не равны. Точно так же, как неверно общепринятое мнение в отношении экватора, где день равен ночи круглый год, тогда на экваторе можно было бы ожидать, что Солнце будет восходить в 6:00 утра и будет заходить в 18:00. На самом деле, оно на экваторе восходит в 6:03 утра в июле, в 6:11 в феврале, 5:53 в мае и 5:40 в конце октября.

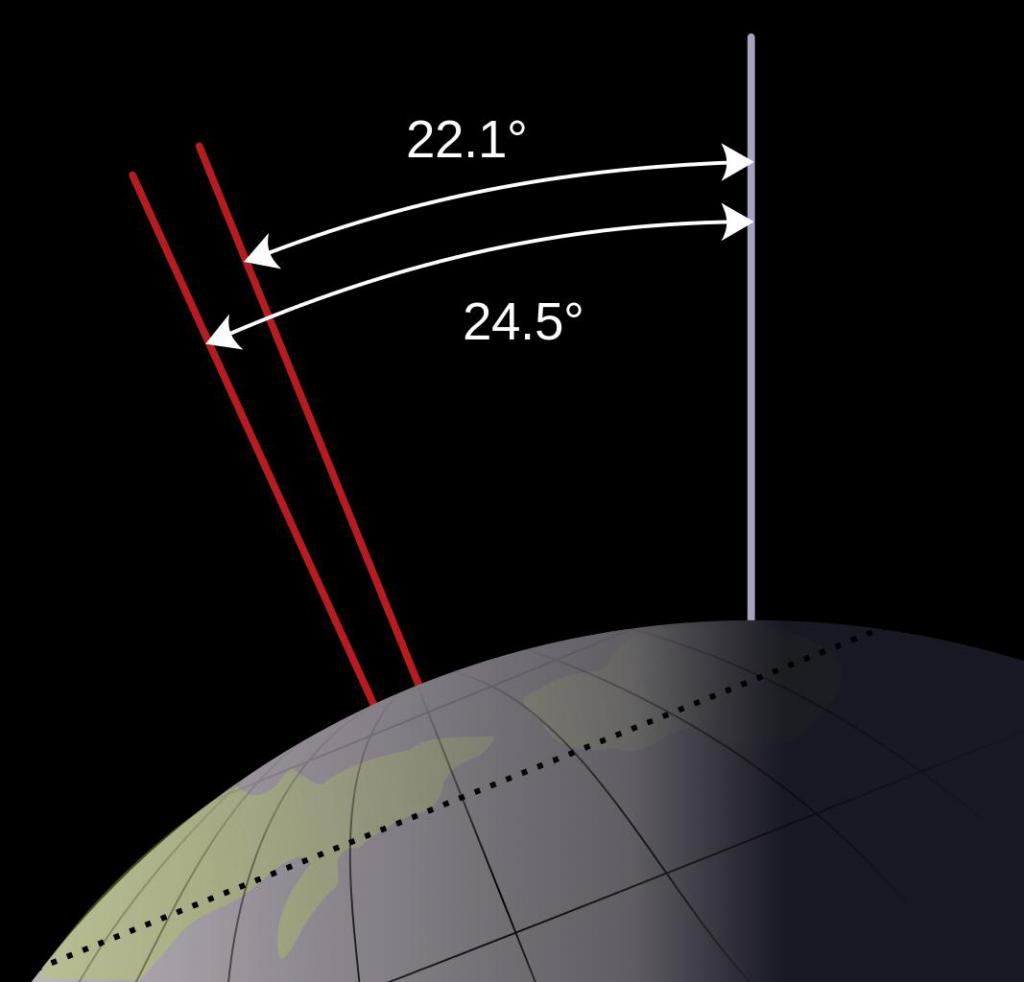

Это явление фактического «не равноденствия» вызвано тем, что ось Земли наклонена под углом 23,4 градуса. На «неравенство» дня и ночи влияет также явление рефракции. Рефракция — преломление солнечного света через атмосферу, чем визуально продлевается день. Из-за этого явления верхний край Солнца может быть виден, даже если он находится чуть ниже горизонта. Например, оно обычно видно утром за несколько минут до фактического восхода. На это явление оказывают влияние атмосферное давление и температура.

Поэтому реальная длительность «дня» для Северного полюса доходит до 193 суток, а ночи — до 172 суток и, соответственно, для Южного полюса — 172 суток продолжается день и 193 суток ночь.

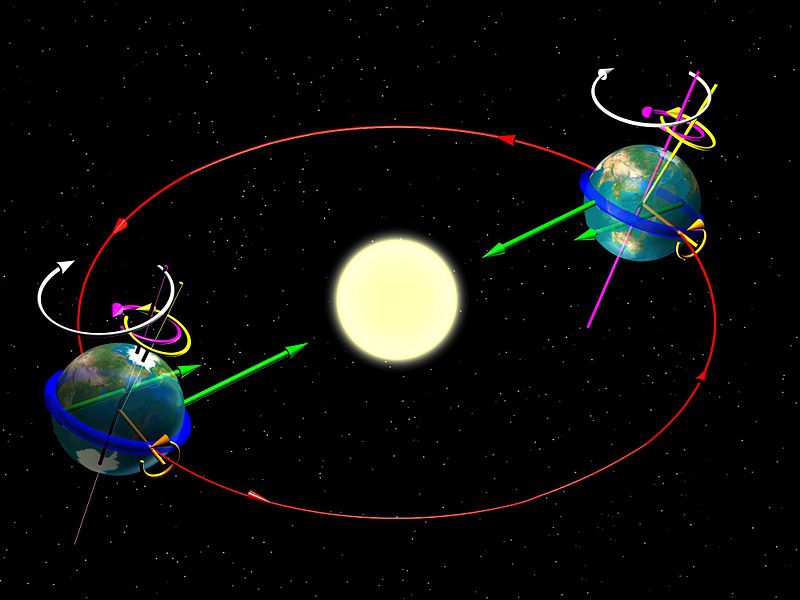

Движение прецессии Земли

Из-за очень медленного движения небесного свода (на самом деле движется земная ось), равноденное Солнце, когда день равен ночи, перемещается из одного знака зодиака в другой примерно каждые 2160 лет, завершая весь оборот примерно через 25.920 лет. Это очень медленное движение небесного свода называется прецессией равноденствий. Прецессия равноденствий представляет собой движение Земли, которое приводит к изменению ориентации вращения оси.

Первая оценка земной прецессии была сделана Гиппархом в 130 г. до н. э.

Ось Земли прецессирует из-за наложения таких факторов:

- Ее форма не является абсолютно сферической (это сплющенный сфероид, выступающий на экваторе).

- Гравитационные силы Луны и Солнца, действующие на экваториальный выступ, пытаются вернуть ее в плоскость эклиптики.

- смещение равноденствий;

- перемещение небесных полюсов;

- смещение астрологических зодиакальных созвездий.

Дневные и ночные равноденствия не имеют одинаковой длины, их дата варьируется в зависимости от широты.

Силы природы гармоничны и последовательны. Древние народы были очень внимательны к временам года и положению Солнца в небе, потому что их жизнь зависела от своевременной посадки и сбора урожая.

Наши предки издавна отмечали как особые праздники дни солнцестояния и равноденствия, когда день равен ночи. Многие великие православные праздники и сейчас находятся в непосредственной близости от этих дат: Рождество (зимнее солнцестояние) и Пасха (весеннее равноденствие).

Источник

В весну с чистой совестью: что означает весеннее равноденствие и как его встречают в мире

В день весеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике (траектории его видимого годичного движения по небесной сфере), перейдет из южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна. На всей планете, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой.

В прошлом году на широте Москвы астрономическая весна началась 20 марта в 6:53 по московскому времени. В 2021 году весеннее равноденствие случится 20 марта в 12 часов 37 минут по Москве.

12 часов солнца

Во время равноденствий Солнце в ходе своего ежегодного цикла пересекает небесный экватор — круг небесной сферы, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора. Это событие происходит дважды в год: в марте и сентябре (четких дат нет, они могут сдвигаться на один-три дня). Точки пересечения небесного экватора с эклиптикой называются точками равноденствий. В точке весеннего равноденствия Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное, в точке осеннего равноденствия — из северного в южное. В Северном полушарии мартовское равноденствие называют весенним, а сентябрьское — осенним (в южном — наоборот). В эти дни Солнце одинаково освещает оба полушария планеты, находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.

Точка весеннего равноденствия используется для определения астрономических координат звезд и других космических объектов в экваториальной системе координат, когда за точку отсчета берется небесный экватор. От точки весеннего равноденствия ведется отсчет прямых восхождений (угловое расстояние от нее до большого круга небесной сферы, проходящей через полюса мира и наблюдаемое светило) по небесному экватору, долгот по эклиптике. Понятие прямого восхождения было известно еще во II веке до н. э., когда древнегреческий астроном Гиппарх определял расположение звезд в экваториальных координатах, поэтому за 2 тыс. лет она сместилась на 20 градусов к западу из созвездия Овна в созвездие Рыб.

Равноденствия могут сопровождаться серьезными проблемами в работе спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. В период прохождения Солнца через экватор его излучение смешивается с радиосигналом с орбиты, что приводит к сильным помехам. В частности, в Индии в это время на несколько часов закрывают биржи, а в таких удаленных островах, как Святой Елены, или в малонаселенных регионах Аляски, которые имеют только спутниковую связь, перестает работать интернет.

Без долгов и обид

Связанная с Солнцем мифология на ранних этапах истории играла важную роль в истории человечества. У большинства народов с весеннего равноденствия в древности отсчитывали новый год, именно по нему корректировались юлианский и григорианский календари.

На весеннее равноденствие, или астрономическое начало весны, приходится праздник иранских и тюркских народов Навруз — встреча Нового года. Это слово в переводе с персидского означает «новый день». По традиции перед праздником в домах устраивают генеральную уборку, обновляют гардероб всех членов семьи. Предписывается также отдать все долги и простить обиды. Во время Навруза семьи собираются за праздничным столом. Угощения должны быть приготовлены из семи преимущественно растительных продуктов. Наиболее распространенное блюдо — сумаляк — готовится из пророщенных ростков пшеницы. Считается, что оно придает физические и духовные силы.

В Японии день весеннего равноденствия — Сюмбун — является одним из основных праздников. Дата этого дня высчитывается по традиционному лунному календарю, который распространен в странах Восточной Азии. Этот календарь делит год на 24 сезона, весеннее равноденствие выпадает на середину второго месяца. У японцев этот день связан с поминанием усопших, в это время принято посещать могилы родственников. К празднованию весеннего равноденствия готовятся специальные блюда, при этом они должны быть постными. На протяжении полутора веков Сюмбун в Японии является официальным выходным днем.

Также ежегодные торжества в честь весеннего равноденствия сохраняются в Мексике: их с доколумбовых времен отмечают на Пирамиде Солнца в Теотиуакане в центральной части страны.

Материал подготовлен по данным «ТАСС-Досье»

Источник

mevamevo

Мысли и впечатления // Pensoj kaj impresoj

Солнцестояние: немного астрономии и этимологии

Позавчера состоялось летнее солнцестояние. Пусть и с опозданием, но выдам немного умностей по поводу. Наверняка вы видели в соцсетях или на новостных сайтах анонсы из разряда «самая короткая ночь в году». Оно-то так, но все ли понимают, откуда вообще взялся термин «солнцестояние» и что именно он означает? 🙂 Вариант «в этот день кажется, будто Солнце застыло в зените» (sic! подмечено мною в одном из новостных сообщений) к реальности не имеет совершенно никакого отношения.

С астрономической точки зрения данный термин означает относительно простую вещь: момент, когда Солнце занимает наиболее удалённую от небесного экватора позицию в своём видимом годичном движении по эклиптике: наивысшую (при летнем солнцестоянии; здесь и далее речь идёт о северных широтах земного шара) или наинизшую (при зимнем солнцестоянии). Сложно? Ну, попробую пояснить. Общеизвестно, что Земля обращается вокруг Солнца, совершая полный оборот за год. При этом при наблюдениях с Земли Солнце постоянно оказывается на фоне разных созвездий (понятно, что днём звёзды не видны, но они всё же есть!). Если мысленно представить себе Землю неподвижной, то Солнце за один год будет «пробегать» по воображаемой небесной сфере полный круг, этот «годовой путь Солнца» обозначается термином эклиптика. Можно также сказать, что эклиптика — это мысленная проекция плоскости земной орбиты на небесную сферу (мы смотрим на Солнце и мысленно проецируем его годовой путь на небесную сферу именно в плоскости нашей орбиты, поскольку размеры Земли по сравнению с масштабами земной орбиты пренебрежимо малы). Однако, как известно, угол между плоскостью земного экватора и плоскостью земной орбиты довольно велик (около 23,5 градусов), поэтому на небесной сфере между эклиптикой (проекцией земной орбиты на небесную сферу) и небесным экватором (проекцией земного экватора на небесную сферу) имеется приметное «расхождение».

В результате, если посмотреть на развёрнутую карту «средней» части небесной сферы (в более привычной для рядовых наблюдателей экваториальной проекции, где небесный экватор принят за «базовый уровень»), то эклиптика на ней будет выглядеть похожей на синусоиду; две «крайние» её точки будут соответствовать моментам солнцестояний, а две точки пересечения с небесным экватором — моментам равноденствий. На самом деле на небесной сфере и небесный экватор, и эклиптика представляют собой окружности, но если сферическую карту трансформировать в более привычную нам плоскую карту, приняв за базу именно небесный экватор, то эклиптика в подобной проекции примет вид синусоидо-подобной кривой. Вот схема экваториальной части небесной сферы: эклиптика показана синусоидо-подобной синей линией, а небесный экватор — жирной красной линией; отмечены точки солнцестояний и равноденствий, Солнце в течение года «смещается» справа налево.

Внимание, вопрос! Почему моменты положения Солнца на эклиптике в упомянутых позициях были названы именно солнцестояниями?!

На первый взгляд — действительно странно: Солнце ведь нигде не останавливается, нигде не «стоит», а постоянно перемещается по эклиптике, коль скоро Земля постоянно летит вокруг Солнца со скоростью порядка 30 км/c (повторюсь, что видимое движение Солнца на фоне звёзд — это лишь следствие перемещения Земли вокруг Солнца). Ну, строго говоря, эта скорость не является постоянной, так как орбита Земли представляет собой не правильную окружность, а эллипс: находясь ближе к Солнцу, Земля движется несколько быстрее, а при удалении от Солнца её движение несколько замедляется. Но всё равно ни о каких остановках речь не идёт. Итак, почему именно солнцестояние?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного погрузиться в историю астрономии и вспомнить об элементарном и, пожалуй, самом древнем астрономическом инструменте, имя которому гнóмон. Гномон представляет собой узкий предмет, вертикально установленный на плоской поверхности; в простейшем случае гномон — это просто прямая палка, воткнутая вертикально в землю (для проверки вертикальности её расположения можно использовать отвес — грузик на ниточке, привязанной к вершине палки). Не удивляйтесь «примитивности» данного инструмента: в умелых руках он в своё время позволил сделать множество незаурядных открытий! Само название «гномон» идёт от др.-греч. γνώμων «знаток; указатель» (во множественном числе это слово означало также «зубы лошади или осла» — по ним можно было судить о возрасте животного); данное слово родственно др.-греч. γνῶμα «признак, примета, свéдение», γνῶσις «знание, познание» и глаголу γιγνώσκω «узнавать, понимать, знать». Работа с гномоном проводится так: в течение дня мы наблюдаем за тенью, которую он отбрасывает, и отмечаем на грунте положение её крайней точки («верхушку»). Понятно, что длина тени в течение дня будет меняться, так как меняется и высота Солнца над горизонтом. При этом длина тени будет минимальной в так называемый истинный полдень, когда Солнце пересекает небесный меридиан (проще говоря — направление север-юг); по тому направлению, на которое «ложится» самая короткая за день тень, можно без всякого компаса определить, где север. Для обозначения этой важной в практическом отношении «самой короткой тени в течение дня» используется отдельный термин «полуденная тень».

Право, уже неплохо: имея лишь вертикально вставленную в землю палку, мы вполне можем определить направление на север, если только понаблюдать за тенью в течение дня. Но, как говорится, лиха беда начало! Зная высоту нашего гномона и длину отбрасываемой им тени (её можно измерить рулеткой, линейкой и проч.), а также имея под рукой таблицу тангенсов, можно легко определить угловую высоту Солнца в любой произвольный момент. Уверен, что вы и сами догадались, как это сделать, но всё же поясню. Вот схема:

Из школьного курса геометрии известно, что тангенс угла α на только что представленной схеме равен отношению высоты гномона (она постоянна и известна) к длине отбрасываемой им тени (её мы можем измерить). Если, например, мы установили гномон высотой в один метр и определили длину его тени в 118 сантиметров, это означает, что тангенс угла α равен 100/118 ≈ 0,847. Данное значение тангенса соответствует углу α, равному примерно 40°16′. Иметь в наличии лишь гномон и рулетку, но достаточно точно определять при этом высоту Солнца над горизонтом, даже не глядя на само Солнце — это ли не чудо?! Понятно, что точность подобных измерений будет тем точнее, чем выше наш гномон, чем точнее мы знаем его высоту, чем точнее мы можем измерить длину его тени и чем более надёжные таблицы тангенсов у нас под рукой. Но сам принцип и простота метода (слава геометрии в частности и науке вообще!), согласитесь, великолепны! 🙂

Возвращаемся к солнцестояниям. Уже говорилось, что одно из наиболее приметных показаний гномона — это длина его самой короткой в течение дня тени (которую называют полуденной). Если отмечать положение «кончика» этой тени каждый день, то мы заметим, что от зимы к весне полуденная тень будет постепенно становиться короче. Из этого можно сделать вывод, что Солнце день ото дня поднимается всё выше (Солнце на небесной сфере смещается всё выше и выше к северу, именно поэтому дни и становятся длиннее — Солнцу просто приходится тратить больше времени на прохождение видимой нами над горизонтом половины небесной сферы). Если продолжить наблюдения, то мы заметим, что после весеннего равноденствия «скорость укорочения» полуденной тени начнёт мало-помалу уменьшаться, а в июне — так и вообще сильно замедлится (день ото дня промежутки между нашими отметками длины полуденной тени будут становиться всё меньше). Наконец, когда Солнце непосредственно приближается к точке солнцестояния, длина полуденной тени практически прекращает изменяться, она словно «останавливается» в своей длине на несколько дней. Полуденная тень от гномона словно бы «стоит» на одном и том же месте день ото дня; соответственно, «стоит» и Солнце (в отношении своей высоты в полдень). Вот вам и термин «солнцестояние»: по сути он означает «стояние/положение Солнца на одной и той же высоте в полдень»!

Понятно, что вскоре после летнего солнцестояния дни начнут укорачиваться, Солнце начнёт спускаться ниже, а полуденная тень начнёт удлиняться, достигая максимальной длины во второй половине декабря, когда темпы её удлинения вновь сойдут на нет — именно тогда наступает зимнее солнцестояние (полуденная тень от гномона опять «застывает», «стоит в прежней позиции», будучи на этот раз максимально длинной). Затем полуденная тень снова начинает удлиняться, и всё повторяется сначала.

В русском языке (и в ряде славянских) для этого понятия есть ещё и слово «солнцеворот» (напр., в чешском — slunovrat, в словацком — slnovrat, в словенском — sončev obrat); аналогичное по смыслу слово Sonnenwende используется и в немецком (Wende означает «поворот, оборот»). Его смысл тоже понятен: в дни солнцестояний полуденная тень от гномона прекращает укорачиваться (летом) или удлиняться (зимой), после чего начинает изменять свою длину в обратном направлении; соответственно — и Солнце как бы «разворачивается» и начинает возвращаться к небесному экватору. В западно-европейских же языках в данном значении употребляется слово, основанное на латинском solstitium (например, англ. solstice, исп. solsticio, ит. solstizio, фр. solstice). Латинское solstitium распадается на собственно sol «солнце» и форму причастия прошедшего времени от глагола sistere «останавливаться, застывать, застревать». Ну, теперь, надеюсь, вы понимаете, о какой остановке идёт речь :).

Источник