Способы исследования Солнца

Прежде всего встаёт важная проблема изучения и измерения полного потока лучистой энергии, непрерывно поступающей от Солнца на Землю. Этим занимается особая отрасль измерительной техники, называемая актинометрией (термин происходит от греческих слов «актис» — луч я «метрон» — мера). В ней применяются особые приборы, называемые актинометрами или пиргелиометрами.

Эти приборы основаны на* использовании теплового действия солнечных лучей. О количестве солнечной энергии, падающей на квадратный сантиметр Земли, можно судить, например, повышение температуры воды в

сосуде, на который падают солнечные лучи. Необходимы специальные меры предосторожности, чтобы полученное тепло не осталось неучтённым, рассеявшись в воздухе.

Актинометрия занимает промежуточное положение между астрофизикой и геофизикой. С одной стороны, не¬посредственным объектом исследования здесь является радиация Солнца. С другой стороны, на пути к земной поверхности эта радиация проходит сквозь земную атмосферу, которая в той или иной степени рассеивает и поглощает проходящие через неё лучи. Прозрачность воз¬духа меняется изо дня в день. Это определяет геофизический, метеорологический элемент в актинометрии.

Актинометрия в основном обходится без телескопа, этого основного орудия астрономического исследования. Все прочие формы наблюдений Солнца связаны с употреблением телескопической оптики.

Простейший способ телескопического наблюдения Солнца состоит в том, что, наведя телескоп на солнечный диск, рассматривают последний при достаточно сильном увеличении, изучая различные мелкие детали и образования на диске. При этом необходимо, чтобы телескоп был снабжён защитным приспособлением, предохраняющим глаз от губительного действия чрезмерно яркого света.

В простейшем случае это может быть достаточно тёмное стекло, пропускающее лишь очень небольшую долю лучей, а в более крупных и усовершенствованных инструментах применяются специальные гелиоскопические окуляры, в которых свет ослабляется при помощи особых оптических приспособлении:.

Часто необходимо измерять размеры деталей, видимых при помощи телескопа на солнечной поверхности, или же определять точное положение детали на солнечном диске. Для этого телескоп должен быть снабжён измерительными приспособлениями.

Непосредственное наблюдение Солнца в телескоп глазом называется визуальным наблюдением. При всех своих достоинствах оно во многих случаях уступает наблюдению фотографическому. Визуальное изучение и последовательное измерение множества деталей, нередко усеивающих солнечный диск, отнимает много времени и может растянуться даже на несколько часов. За это время на бурной и быстро меняющейся поверхности Солнца нередко совершаются заметные изменения. Между тем фотографический снимок Солнца со всеми деталями на его поверхности можно получить за малую долю секунды. Таким образом, по сравнению с визуальным наблюдением фотография имеет два ценных преимущества: быстрота и связанная с нею одновременность регистрации всей картины Солнца.

Далее, всякий фотографический снимок представляет собою документ, который можно сохранить неопределённо долгое время. В случае сомнений или новых соображений всегда можно снова обратиться к ранее полученным снимкам и повторить их измерение или же провести их исследование под новым углом зрения. Наконец, фотография позволяет получать снимки Солнца и в лучах, не¬видимых для глаза, например, в инфракрасных или ультрафиолетовых.

Прибор, специально предназначенный для фотографирования Солнца, называется гелиографом).

Это — телескоп, у которого в нижней части вместо окуляра приделана кассета, заключающая в себе фотографическую пластинку. Необходимой частью гелиографа является автоматический затвор, позволяющий получать снимок при очень короткой выдержке.

Наиболее удобным типом гелиографа является прибор, сконструированный дважды лауреатом Сталинской премии Д. Д. Максутовым по принципу менискового телескопа. Гелиограф Максутова изготовлен во многих экземплярах и принят в качестве стандартного инструмента для регулярных фотографических наблюдений солнечной поверхности на обсерваториях СССР.

На обсерваториях, имеющих в своём распоряжении гелиограф, Солнце фотографируется каждый ясный день, причём полученные снимки тщательно сохраняются. Таким путём собирается ценнейший материал о состоянии поверхности Солнца за многие годы.

При фотографировании деталей солнечной поверхности желательно иметь достаточно большое изображение. Этот астрономический инструмент не следует Смешивать с одноимённым прибором, употребляемым на метеорологических станциях. Там под названием «гелиограф» понимается аппарат, позволяющий автоматически регистрировать число часов за день, в течение которых Солнце не было закрыто облаками?

Для этого нужно, чтобы фокусное расстояние объектива (т. е. расстояние от него до изображения Солнца) было велико. Отсюда следует, что для получения изображения Солнца в крупном масштабе надо делать телескопы очень большой длины. При этом возникает трудность установки такого инструмента. Трубы небольших телескопов делаются свободно вращающимися во¬круг двух осей, что позволяет наводить трубу на любую точку небесного свода. Длинную трубу сделать подвижной очень трудно. Поэтому для таких инструментов применяется устройство другого рода.

Труба телескопа вместе с объективом, окуляром и кассетной частью делается неподвижной и устанавливается либо горизонтально, либо вертикально. К ней добавляется особое устройство, называемое целостатом. Целостат представляет собою зеркало (или сочетание нескольких зеркал), укреплённое на вращающейся подставке так, что с его помощью при любом положении Солнца на небесном своде солнечные лучи могут быть направлены в объектив телескопа. Таким образом, вместо того, чтобы двигать громадную трубу, поворачивают вслед за Солнцем только зеркало сравнительно небольших размеров. Это осуществляется автоматически, при помощи часового механизма. Если направить зеркало так, чтобы в поле зрения телескопа оказалось изображение Солнца и пустить в ход часовой механизм, то солнечные лучи всё время будут направляться зеркалами целостата в объектив телескопа и изображение будет стоять в поле зрения телескопа неподвижно.

Целостаты исключительной точности изготовляются нашей оптической промышленностью и применяются для различных установок, используемых при изучении Солнца. В частности, на Пулковской обсерватории имеется большая солнечная установка, позволяющая фотографировать как солнечный диск, так и спектр отдельных его участков. Разработанная лауреатом Сталинской премии Н. Г. Пономарёвым и построенная в 1941 г., она была разрушена во время войны, но в настоящее время восстановлена вновь в значительно усовершенствованном виде.

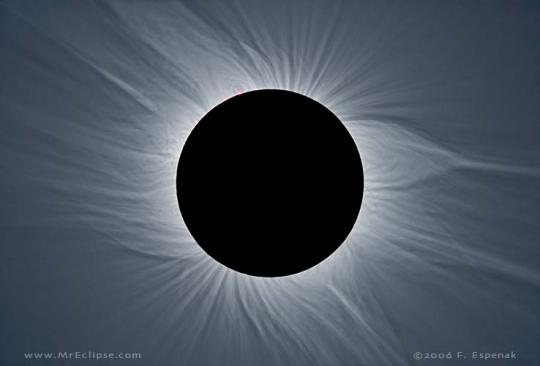

Большую роль в исследовании Солнца играют наблюдения полных солнечных затмений.

Несмотря на краткость полной фазы затмения, учёные каждый раз выезжают в ту узкую полосу Земли, где затмение бывает полным. Такие экспедиции требуют затраты больших средств и огромных усилий, так как на место наблюдения приходится привозить крупные астрономические инструменты и устраивать временные обсерватории. Нередко все эти приготовления оказываются напрасными. Стоит маленькому облачку закрыть Солнце в момент затмения, и никаких наблюдений выполнить, конечно, не удаётся. Но зато те результаты, которые удаётся получить в случае хорошей погоды, очень важны для гелиофизики.

Дело в том, что слои разрежённой материи, обволакивающие со всех сторон солнечный шар, светятся таким слабым светом, что подле слепящего солнечного диска их наблюдать невозможно. Особенно большой помехой тут является яркое дневное небо, на фоне которого совсем неразличимо слабое свечение, окружающее Солнце — «солнечная корона». Поэтому бесполезно было бы закрывать солнечный диск каким-нибудь щитком или заслонкой, расположенными подле наблюдателя: небо при этом остаётся по-прежнему более ярким, чем свет, идущий к нам из окрестностей Солнца. Необходимо, чтобы экран, заслоняющий солнечный диск, помещался за пределами земной атмосферы. Тогда толща воздуха, сквозь которую мы смотрим на небесное светило, тоже оказывается защищённой от солнечных лучей, небо делается тёмным, и его свет не мешает нам видеть слабо светящиеся оболочки, окружающие солнечный шар. Для наблюдения этих оболочек и посылаются астрономические экспедиции в район полосы солнечного затмения.

Быстрое развитие радиотехники позволило пополнить дело исследования Солнца ещё одним очень ценным методом. Было обнаружено, что кроме лучей, изучаемых оптическими методами, Солнце излучает также и электро¬магнитные колебания с такими длинами волн, которые наблюдаются при помощи радиоприёмников. Правда, земная атмосфера пропускает радиоволны лишь в очень ограниченной области с длиной волны примерно от 1 см до 10 м. Наблюдение в этом интервале длин волн, осуществляемое при помощи особых радиоприёмников направленного действия, называемых иногда «радиотелескопами», доставляет нам ценную информацию о физических процессах, развёртывающихся во внешних слоях газовых оболочек Солнца.

Результаты своих наблюдений астрономы подвергают дальнейшему изучению и стараются по ним выяснить, в чём состоит наблюдаемое явление и какова его причина. Этим занимается теоретическая астрофизика — сравнительно молодая отрасль астрономии, развивающаяся за последнее время особенно быстро и плодотворно. Её отдельные разделы решают многочисленные и разнообразные задачи. Теория спектральных линий позволяет по наблюдениям солнечного спектра определять плотность, температуру и степень ионизации газов в различных слоях атмосферы Солнца, а также судить о химическом составе этих слоёв.

Теоретическая гелиофизика выясняет происхождение и условия возникновения различных явлений, наблюдаемых нами на солнечной поверхности. Она даёт нам возможность судить о состоянии внутренних частей солнечного шара, недоступных для прямого наблюдения. Наконец, дальнейшее развитие теории должно объяснить нам, как образовалось Солнце, как оно эволюционировало, как будет развиваться в будущем и откуда берётся та солнечная энергия, которая так щедро разливается в окружающее пространство. Правда, дать ответ на такие глубокие вопросы нелегко, и потому в наше время теория нередко вынуждена ограничиваться гипотезами и пред¬положениями. Можно даже сказать, что в области гелиофизики теория отстаёт от наблюдений: очень многие важные и давно известные факты остаются не объяснёнными. Но теоретическая гелиофизика быстро развивается и, вероятно, недалеко то время, когда основные вопросы, выдвигаемые наукой о Солнце, будут разрешены, и мы получим стройную теорию, описывающую строение Солнца и объясняющую наблюдаемые на нём явления.

Источник

Исследование Солнца

Долгие тысячелетия Солнце было объектом поклонения и главной фигурой в мифах и легендах. Многие культуры считали его сверхъестественным или божественным по природе. Давайте проследим за историей исследования Солнца. Ранние записи о единственной звезде Солнечной системы встречаются в протоиндоевропейской мифологии, где Солнце показано в виде восходящей к небу колеснице. В германской мифологии эта колесница называлась Сол, у ведов – Сурья, а у норвежцев – Сольвенен.

Позолоченная сторона щита в норвежской солнечной колеснице

В Месопотамии Солнце называли Уту – бог справедливости и потомок Луны. У вавилонян и ассирийцев – Шамас. В Египте – Ра, поклонение которому распространилось по всему царству с 25-го века до н.э.

В Новом Свете инки, майя и ацтеки полагали, что Солнце нуждается в человеческих жертвах. У ацтеков это был бог войны, а у греков – Гелиос, который также путешествовал на колеснице по небу.

Божество Сол на монетке римского императора Константина I (примерно 315 г. н.э.)

У римлян это был Сол, лик которого изображали на монетках в 3-м веке н.э. 25 декабря праздновали рождение Солнца. В Китае его считали мудрым дедушкой, правящем в Солнечном Дворце.

Поклонение Солнцу включало и создание храмов и дворцов в его честь. К примеру, в Египте, Мальте, Англии и Ирландии еще остались каменные мегалиты, созданные для определения летнего и зимнего солнцестояний. Стоит отметить, что все это в определенном смысле первобытные методы исследования Солнца, где звезду ассоциировали с богом, а не стандартным небесным телом. Следует переместиться дальше и увидеть, как выглядели научные методы исследования.

Люди наблюдали все внимательнее и начали появляться первые научные концепции. В 1-м тысячелетии до н.э. вавилонские мудрецы отметили, что перемещение звезды по эклиптике лишено однородности. Позже мы поймем, что все дело в движении планеты Земля.

Иллюстрация геоцентрической системы Птолемея, созданная Бартоломеу Велью в 1568 году

В 5-м веке до н. э. Анаксагор говорит, что Солнце – огненный шар, чей свет отражается от Луны. В 3-м веке до н. э. Эрастофен предлагает первую дистанцию Солнца от Земли – 148-153 млн. км. В это же время Аристарх Самосский считает, что Солнце находится в центре Вселенной, а планеты совершают обороты вокруг него. Позже эту точку зрения поддержат исламские и индийские астрономы.

В 1032 году Ибн Сина наблюдает за транзитом Венеры и понимает, что планета находится ближе к Солнцу, чем мы. Солнечные пятна отобразили и задокументировали в Китае в 206 г. до н. э.

Пластина с солнечными пятнами, созданная в 1612 году

Революционной для понимания Солнечной системы и места в ней Земли и других планет стала модель Николая Коперника (гелиоцентрическая модель мира), где Солнце находилось в центре Вселенной. Появление в 17-м веке телескопа помогло отобразить первые детали звезды и планет. В 1672 году Кассини смог вычислить дистанцию к Марсу, что помогло определить точную отдаленность от Солнца. Согласитесь, что в этих работах прослеживается больше научных методов, чем в период обожествления.

В 1666 году Исаак Ньютон первым наблюдал за солнечным светом через призму и доказал, что видит несколько цветов. В 1800 году Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение. Спектроскопические исследования начали зарождаться в 19 веке на основе изучения светового звездного спектра.

Солнце, наблюдаемое в EUV между минимумом (слева) и максимумом (справа)

Еще одним этапом в изучении стало развитие термодинамики, где главным вкладчиком выступил Уильям Томпсон. Он предложил, что Солнце – постепенно остывающее жидкое тело, излучающее внутренний тепловой запас.

Герман фон Гельмгольц предложил возраст звезды в 20 млн. лет, что не сходилось с земным возрастом (тогда считали 300 млн. лет). В 1920 году Артур Эддингтон сообщил, что давление и температура в ядре способны привести к слиянию, что и вызывает выработку энергии.

Исследование

Давайте рассмотрим новые современные исследования Солнца. Космическая эпоха 20-го века помогла ответить на большую часть вопросов. В 1959-1968 гг. к Солнцу направились первые спутники – Пионеры 5, 6, 7, 8 и 9. Они сумели получить первые данные о солнечном ветре и магнитном поле.

В 1970-х гг. стартуют Гелиос 1 и 2, остановившиеся на орбитальном пути Меркурия и получившие обновленные и более точные сведения о ветре и короне. В 1973 году появляется космическая станция Skylab, использующая для изучения солнечную обсерваторию Аполлон.

В 1980-м году начали изучать гамма, рентгеновские и УФ-лучи. В 1991 года Япония запускает спутник Yohkoh, который до 2001 года наблюдал за вспышками. Наконец в 1995 году появляется космическая обсерватория SOHO. Она установилась в точке Лагранжа и функционировала до появления в 2010-м SDO. В 2006 году для наблюдений отправили STEREO.

Но это не последние миссии. Солнце крайне важно, потому что от его активности зависит комфорт и возможность нашего выживания, а также космическая погода. В 2017 ЕКА планирует отправить Solar Orbiter, который установится на дистанции в 0.28 а. е. к звезде и будет фиксировать ее перемены. В 2018 году может стартовать зонд Plus НАСА, который подойдет на 8.5 солнечных радиусов и будет заниматься измерением частичек и энергии солнечной короны.

Не будем забывать, что кроме энергии и тепла, Солнце щедро поливает нас радиацией, от которой спасает только земное магнитное поле. Но Земле повезло с позицией, поэтому звезда стала источником жизни, который периодически пытается нас убить. Ниже можно ознакомиться со знаменательными датами изучения Солнца.

Космические аппараты, исследовавшие Солнце

- 150 г. до н.э. – Птолемей создает «Альмагест», в котором описывает модель нашей системы. Она считалась верной до 16 века;

- 1543 г. – Николай Коперник демонстрирует работу «Революции небесных тел», в которой продвигает гелиоцентрическую (Солнце в центре) модель;

- 1610 г. – Галилео Галилей и Томас Харриот отдельно наблюдают за солнечными пятнами в телескопы;

- 1645-1715 гг. – Активность солнечных пятен не сократилась, что могло привести к небольшому ледниковому периоду. Обычно замершие реки оставались жидкими круглый год на более низких высотах;

- 1814 г. – Обнаружение спектральных линий на Солнце. Стали отпечатками элементов в 1859 году;

- 1826-1843 гг. – Официальное признание существования цикла солнечных пятен;

- 8 июля 1842 г. – Первый ИК-обзор солнечной короны, выполненный в период полного затмения в Милане;

- 1848 г. – Солнечные пятна отображают более прохладную температуру, чем остальная фотосфера;

- 1 сентября 1859 г. – Первый обзор вспышки и ее геомагнитных эффектов на Земле;

- 18 июля 1860 г. – Первый зарегистрированный выброс корональной массы, зафиксированный в момент затмения;

- 1942 г. – Впервые заметили солнечное радиоизлучение;

- 1946 г. – Первый ракетный обзор нашей звезды;

- 7 марта 1962 г. – НАСА отправляет орбитальную солнечную обсерваторию (OSO-1);

- 1973-1974 гг. – Команда Skylab использует телескоп Аполлон для многоспектрального солнечного анализа с земной орбиты;

- 1994 г. – Первая миссия (Улисс) по изучению космического пространства выше и ниже солнечных полюсов;

- 26 июня – 5 ноября 1994 г. – Улисс выполняет первые наблюдения за солнечными полярными участками;

- 8 сентября 2004 г. – Аппарат Генезис доставляет образцы солнечного ветра, собранные на удаленности в 1.5 млн. км;

- 23 апреля 2007 г. – Аппарат STEREO создал первые 3D-изображения Солнца;

- Февраль 2010 г. – Обсерватория Солнечной Динамики приступает к изучению формирования солнечной активности и космической погоды через вычисление внутреннего звездного пространства, магнитного поля, раскаленной плазмы короны и уровня яркости;

- 6 февраля 2011 г. – Зонд STEREO переходит на противоположную солнечную сторону, непрерывно передавая обратно снимки;

Источник