Что за сутки обходит солнце

В. Г. Турчанинова

Циклы, протекающие в пространстве и во времени

Все права на электронную версию книги и её распространение принадлежат Интернет-издательству «Сканбук» и автору – Валентине Турчаниновой. Никто не имеет право каким-либо образом распространять или копировать этот файл или его содержимое без разрешения правообладателя и автора.

Валентина Григорьевна Турчанинова, родилась 14.02.1954 г., ныне проживает в Екатеринбурге. Замужем, имеет троих детей.

В период с 1969 по 1973 гг. училась в Старооскольском геологоразведочном техникуме им. И.И. Малышева, получая специальность – техник-геофизик. На следующий год после техникума поступила в УГГУ – Уральский государственный горный университет, факультет геологии и геофизики, но в 1976 г. оставила его и переехала жить в другой регион.

Трудовая деятельность Валентины Григорьевны началась в Зеленогорской экспедиции, где она проработала с 1973 по 1989 гг. С 1989 по 1992 гг. работала в УРЦ «Аэрокосмоэкология».

О своей книге и целях её написания В.Г. Турчанинова рассказывает так:

– Меня всегда привлекали три науки: история людей, история Земли и история Космоса. Так получилось, что мне не пришлось изучать эти науки в вузах. Они превратились в моё увлечение и сформировали определённые взгляды на окружающий мир. Из всех явлений, событий и процессов нашего мира, меня больше всего заинтересовало время и его счисление. Захотелось узнать, почему в восприятии современных людей время линейно, а в восприятии древних людей время циклично? В процессе исследования времени с привлечением исторической и современной информации был обнаружен ряд космических циклов, протекающих в пространстве и во времени.

Но одно дело – обнаружить циклы, и совсем другое дело – объяснить эти циклы с научной точки зрения, установить между ними связи, а также связи между ними и другими природными явлениями. Для решения этой задачи потребовался большой объём исторической и научной информации, и ушло много времени. Но Валентина Григорьевна справилась с поставленной перед собой задачей, закончив свой труд под названием «Циклы, протекающие в пространстве и во времени».

– Из всех поставленных задач, – признаётся Валентина Григорьевна, – самой сложной для меня оказалось изложение результата своих исследований в ясной и простой форме, доступной широкому кругу людей. Конечно, некоторые положения моего исследования нельзя считать доказанными. Моя основная цель – изложить первый вариант идеи о космических циклах, которые непрерывно совершаются вокруг, накладываясь друг на друга. Надеюсь, идея о космических циклах привлечёт новых людей, заинтересованных во всестороннем и углублённом изучении этих циклов.

Связаться с автором можно по электронной почте:

1. Вместо предисловия

Великих истин в мире много. Но так устроен человек, что он устремлен вперед к познанию новых истин. Путь творческих исканий и открытий труден, долог и порой жесток. Он полон тайн, борьбы идей и взглядов, догадок и сомнений, ошибок и заблуждений. Непрерывная перестройка взглядов – единственно верный и прогрессивный путь к познанию новых истин.

Естественное стремление человека к познанию истин привело его к открытию самого удивительного и загадочного явления природы – времени. Познания о времени уходят своими корнями в далекое прошлое, к цивилизациям, существовавшим задолго до нас. Благодаря этим познаниям в сознании древних людей стали складываться определенные представления о времени и его исчислении. В восприятии древних людей время циклично, то есть время является переменной периодической величиной.

В восприятии современных людей время линейно, то есть время является постоянной неизменной величиной. Восприятие времени с позиций современных наук считается непреложной истиной. В связи с этим возникает вопрос: почему современное восприятие времени прямо противоположно древнему? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исследовать время с разных точек зрения. И кто знает, может, это исследование принесет нам много нового и неожиданного.

2. О них. Лунный календарь

Тихое и незримое время безостановочно движется вперед, безжалостно отсчитывая минуты, часы и годы нашей жизни, неумолимо приближая ее конец. Но времени подвластна не только жизнь человека или животных, но и жизнь Земли, планет, звезд и галактик. Время – непреложный факт бытия, и никто не может вырваться за его пределы.

Однако бессилие человеческого рода перед непрерывным потоком времени не помешало ему однажды познать основные меры времени и понять время во всей его глубине. Первую меру времени – сутки – человек познал с глубокой древности, наблюдая небо и его светила – Луну, Солнце, планеты и далекие звезды. Самые древние наблюдения мы находим у народов Передней Азии.

Передняя Азия возникла примерно 5–6 тысячелетий назад. Она занимала обширные пространства земли, расположенные между Средиземным, Черным и Каспийским морями и разделялась по диагонали реками Евфратом и Тигром, текущими с северо-запада на юго-восток и впадающими в Персидский залив. Область между Тигром и Евфратом получила название Двуречья или Месопотамии. В плодородной долине южной части Двуречья сложились такие ранние государства, как Шумер, Аккад и Вавилон.

Сегодня мы с изумлением осознаем, насколько богатой и разнообразной была культура этих великих народов. И поныне горделиво высятся и изумляют своим неповторимым архитектурным великолепием дворцы, храмы и башни, а в современных музеях хранятся скульптурные, керамические и ювелирные изделия древних мастеров Востока.

Не менее ценными на сегодняшний день являются керамические плитки – рукописное наследие духовной культуры народов Востока. Расшифровка учеными клинописных знаков дает возможность понять законы жизни некогда богатой и высокоразвитой азиатской цивилизации. Сохранились до наших дней записи наблюдений Луны, Солнца и других небесных светил.

В древние времена знание звездного неба было насущной необходимостью для выживания в постоянно меняющейся среде обитания. Звезды предсказывали наступление климатических сезонов, предвещали разливы рек, заботились о сроках земледельческих работ, помогали ориентироваться в пространстве и учили правильному счету времени.

Шумеры, жившие более 5 тысячелетий назад, наблюдали звездное небо изо дня в день. Свои многочисленные наблюдения они записывали треугольными тростниковыми палочками на сырой, мягкой и податливой глине. Затем глиняные плитки высушивали на солнце и обжигали в печах. Хорошо обожженные плитки не боятся ни жары, ни холода, им не страшен ни огонь, ни сырость, ни время. Глиняные плитки, отличающиеся большой долговечностью и прочностью, благополучно дожили до наших дней и передают нам знания и опыт народов, давно уже исчезнувших с лица земли.

Соседями шумеров были аккадцы. Еще в глубокой древности у шумеров и аккадцев возникли города-государства, независимые друг от друга. В каждом городе был свой правитель, свой божественный защитник и покровитель, а также любимый сказочный герой. Например, жители города Урука поклонялись богу неба Ану и его жене, царице небесной Инанне (Иштар), а городом управлял легендарный богатырь, герой различных мифологических приключений – Гильгамеш. В Ларсе почитали бога Солнца – Уту (Шамаша), а в Лагаше – бога войны и преисподней Нингирсу (Нергала). В городе Ур поклонялись богу Луны Наннару (у вавилонян – Син). Покровителю мудрости Наннару жители города Ур построили самый красивый и богато украшенный храм.

Надо заметить, что Луне поклонялись не только жители Двуречья, но и китайцы, монголы, индейцы Центральной и Южной Америки и многие другие народы. Мягкий, вкрадчивый свет, побеждающий тьму, рождал у людей веру в какие-то чудесные силы ночного божества. Считалось, что ничего не ускользнет от блистательной царь-звезды, ведь ей доступны все ночные шорохи и тайны.

Источник

Солнечные сутки

Со́лнечные су́тки — промежуток времени, за который небесное тело совершает 1 поворот вокруг своей оси относительно центра Солнца.

Более строго это промежуток времени между двумя одноимёнными (верхними или нижними) кульминациями (прохождениями через меридиан) центра Солнца в данной точке Земли (или иного небесного тела).

Содержание

Солнечные сутки на Земле

Колебания продолжительности солнечных суток

Из-за эллиптичности земной орбиты линейная скорость движения и угловая скорость вращения Земли вокруг Солнца изменяется в течение года. Медленнее всего Земля движется по орбите, находясь в афелии — самой удалённой от Солнца точке орбиты, быстрее всего — находясь в перигелии. Это является существенной причиной изменения длительности солнечных суток в течение года. А наклон приводит к движению Солнца по небесной сфере вверх и вниз от экватора в течение года. При этом прямое восхождение Солнца вблизи равноденствий изменяется быстрее (так как скорость склонения Солнце максимальна и складывается с постояннной экваториальнй скоростью), чем во время солнцестояний, когда скорость склонения меняет направление, следовательно равна нулю, когда оно движется параллельно экватору.

Вклад эллиптичности орбиты в колебание длительности солнечных суток можно описать синусоидой с амплитудой +7,931 в перигелии и — 7,92 в афелиисекунд и периодом в 1 год. Есть и другие периодические эффекты, вносящие вклад в длину солнечных суток и зависящие от времени, но они невелики (возмущения от Луны и планет и т. д.).

Колебание продолжительности солнечных суток приводит к тому, что истинное солнечное время также колеблется относительно среднего солнечного времени. А именно: в результате накопления отклонений продолжительности солнечных суток от 24 часов солнечные часы спешат или отстают до 7,638 минут в течение года (см. Формула истинных Солнечных суток).

Средние солнечные сутки

Чтобы не учитывать эту переменность в повседневной жизни, используют средние солнечные сутки, привязанные к так называемому среднему Солнцу — условной точке, движущейся равномерно по небесному экватору (а не по эклиптике, как реальное Солнце!) и совпадающей с центром Солнца в момент весеннего равноденствия. Период обращения среднего Солнца по небесной сфере равен тропическому году.

Средние солнечные сутки не подвержены периодическим изменениям, как истинные солнечные сутки, но их длительность монотонно изменяется в связи с изменением периода осевого вращения Земли и (в меньшей степени) с изменением длительности тропического года, увеличиваясь примерно на 0,0017 секунды в столетие. Так, длительность средних солнечных суток в начале 2000 года была равна 86400,002 секунды СИ. Следует отметить, что здесь в качестве единицы измерения указана именно секунда СИ, определённая с использованием внутриатомного периодического процесса, а не средняя солнечная секунда, которая по определению равна 1/86 400 части средних солнечных суток и, следовательно, также не является постоянной.

Введение поправок

Хотя средние солнечные сутки не являются, строго говоря, неизменной единицей времени, но повседневная жизнь людей связана именно с ними. В связи с накоплением поправки к длительности суток в среднем солнечном времени по отношению к равномерному атомному времени, иногда приходится добавлять к атомной шкале UTC так называемую високосную секунду, чтобы восстановить привязку этой шкалы к солнечной шкале времени UT. Теоретически возможно и вычитание високосной секунды, так как вращение Земли в принципе не обязано постоянно замедляться.

Солнечные сутки на других планетах и спутниках

Средние солнечные сутки на Луне равны среднему синодическому месяцу (среднему промежутку между двумя одинаковыми фазами Луны, например, полнолуниями) — 29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды. Истинные солнечные сутки могут отклоняться от средних на 13 часов в обе стороны, что связано как с неравномерностью движения Земли по орбите, так и с наклоном орбиты Луны к эклиптике, с эллиптичностью её орбиты и с наклоном оси вращения Луны к плоскости орбиты (см. также Либрация).

Другие спутники планет

Как и в случае Луны, большинство спутников планет в Солнечной системе вследствие приливного резонанса имеют орбитальный период, равный периоду осевого вращения. Таким образом, для этих спутников средние солнечные сутки близки к периоду обращения вокруг планеты. Исключениями являются самые внешние спутники планет-гигантов (например, Феба), а также Гиперион, который вращается вокруг своей оси хаотически.

Планеты

На газовых гигантах, не имеющих твёрдой поверхности, солнечные сутки зависят от широты — атмосфера вращается с разными скоростями на разных широтах.

Меркурий обходит вокруг Солнца за 87,97 дня, а вокруг своей оси делает полный оборот за 58,65 дня (эти периоды относятся как 3:2). Средний промежуток времени между двумя верхними кульминациями Солнца на этой планете равен 176 дням. Интересно, что когда он находится вблизи перигелия, Солнце для наблюдателя на поверхности планеты может в течение 8 дней двигаться в обратном направлении, поэтому, строго говоря, привязка определения солнечных суток к кульминации в этом случае не вполне корректна.

На Венере, чей сидерический период обращения вокруг своей оси равен 243 дням — больше, чем орбитальный период (224,7 дня), средние солнечные сутки равны примерно 116,7 дня (из-за вращения в обратную сторону)

На Марсе средние солнечные сутки лишь слегка больше, чем земные. Они равны 24 ч 39 мин 35,244 с.

На Юпитере сутки равны 9 часам 55 минутам 40 секундам, на Сатурне 10 часам 34 минутам 13 секундам. Сутки на Уране равны 17 часам 14 минутам 24 секундам, а на Нептуне 15 часам 57 минутам 59 секундам.

У Плутона ввиду его крайней удалённости от Солнца (и, следовательно, малости угловой орбитальной скорости) средние солнечные сутки практически равны периоду вращения: 6 дней 9 часов 17 минут 36 секунд.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

Движение Солнца на разных широтах

φ = 90° — Северный полюс

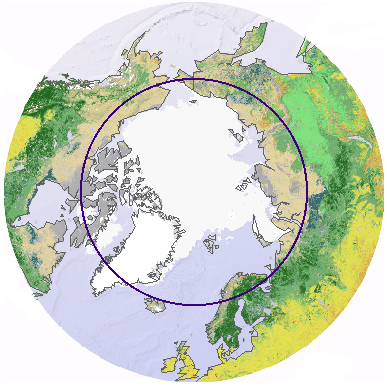

Только на полюсе день и ночь длятся по полгода. В день весеннего равноденствия Солнце описывает полный круг по горизонту, затем с каждым днем по спирали поднимается все выше, но не выше 23°27 (в день летнего солнцестояния). После этого виток за витком Солнце опять спускается к горизонту. Его свет многократно отражается ото льдов и торосов. В день осеннего равноденствия Солнце еще раз обходит весь горизонт, и следующие его витки очень постепенно уходят все глубже под горизонт. Заря длится неделями, даже месяцами, перемещаясь на все 360°. Белая ночь постепенно темнеет, и только вблизи дня зимнего солнцестояния становится темно. Это середина полярной ночи. Но Солнце не опускается под горизонт ниже 23°27 Полярная ночь постепенно светлеет и загорается утренняя заря.

φ = 80° — одна из широт Заполярья

Движение Солнца на широте φ = 80° типично для районов, расположенных севернее полярного круга, но южнее полюса. После дня весеннего равноденствия дни очень быстро растут, а ночи укорачиваются, наступает первый период белых ночей — с 15 марта по 15 апреля (1 месяц). Затем Солнце вместо того, чтобы зайти за горизонт, касается его в точке севера и опять поднимается, обходит небо, смещаясь на все 360°. Суточная параллель располагается под небольшим углом к горизонту, Солнце кульминирует над точкой юга и спускается к северу, но не заходит за горизонт и даже не касается его, а проходит выше точки севера и опять совершает очередной суточный виток по небу. Так Солнце поднимается по спирали все выше до дня летнего солнцестояния, который знаменует середину полярного дня. Затем витки суточного движения Солнца спускаются все ниже. Когда Солнце коснется горизонта в точке севера, закончится полярный день, который длился 4,5 месяца (с 16 апреля по 27 августа), наступит второй период белых ночей с 27 августа по 28 сентября. Затем продолжительность ночей быстро нарастает, дни становятся все короче, т.к. точки восхода и захода стремительно смещаются к югу, а дуга суточной параллели над горизонтом укорачивается. В один из дней до дня зимнего солнцестояния Солнце в полдень не поднимается над горизонтом, начинается полярная ночь. Солнце, двигаясь по спирали, уходит все глубже под горизонт. Середина полярной ночи — день зимнего солнцестояния. После него Солнце опять по спирали приближается к экватору. По отношению к горизонту витки спирали наклонены, поэтому при подъеме Солнца к южной части горизонта светает, затем опять темнеет, происходит борьба света и тьмы. С каждым витком дневные сумерки становятся светлее и, наконец, Солнце на миг появляется над южным (!) горизонтом. Этот долгожданный луч означает конец полярной ночи, которая длилась 4,2 месяца с 10 октября по 23 февраля. С каждым днем Солнце все дольше задерживается над горизонтом, описывая все большую дугу. Чем больше широта, тем длиннее полярные дни и полярные ночи, и тем короче между ними период ежесуточной смены дней и ночей. В этих широтах длительные сумерки, т.к. Солнце уходит под горизонт под небольшим углом. В Заполярье Солнце может восходить в любой точке восточного горизонта от севера до юга, и заходить также в любой точке западного горизонта. Поэтому штурман, считающий что Солнце всегда восходит в точке востока и заходит в точке, рискует ошибиться курсом на 90°.

φ = 66°33′ — Северный полярный круг

Широта φ = 66°33′ — предельная широта, отделяющая районы, в которых Солнце каждый день восходит и заходит, от районов, в которых наблюдаются слитые полярные дни и слитые полярные ночи. На этой широте летом точки восхода и захода «широкими шагами» смещаются от точек востока и запада на 90° к северу, так что в день летнего солнцестояния они встречаются в точке севера. Поэтому Солнце, спустившись к северному горизонту, тут же снова поднимается, так что двое суток сливаются в сплошной полярный день (21 и 22 июня). Перед полярным днем и после него наступают периоды белых ночей. Первый — с 20 апреля до 20 июня (67 белых ночей), второй — с 23 июня по 23 августа (62 белые ночи). В день зимнего солнцестояния точки восхода и захода встречаются в точке юга. Между двумя ночами нет дня. Полярная ночь длится двое суток (22, 23 декабря). Между полярным днем и полярной ночью Солнце восходит и заходит каждые сутки, но продолжительность дней и ночей быстро меняется.

φ = 60° — широта Санкт-Петербурга

Знаменитые белые ночи наблюдаются до и после дня летнего солнцестояния, когда «одна заря спешит сменить другую», т.е. Солнце ночами спускается неглубоко под горизонт, так что его лучи освещают атмосферу. Но жители Санкт-Петербурга умалчивают о своих «черных днях», когда Солнце в день зимнего солнцестояния поднимается в полдень всего на 6°33′ над горизонтом. Белые ночи (навигационные сумерки) Санкт-Петербурга особенно хороши в сочетании с его архитектурой и Невой. Они начинаются примерно 11 мая и продолжаются 83 дня до 1 августа. Самое светлое время — середина интервала — около 21 июня. В течение года точки восхода и захода Солнца смещаются по горизонту на 106°. Но белые ночи наблюдаются не только в Санкт-Петербурге, а по всей параллели φ = 60° и севернее вплоть до φ = 90°, южнее φ = 60° белые ночи становятся все короче и темнее. Аналогичные белые ночи наблюдаются в Южном полушарии, но в противоположное время года.

φ = 54°19′ — широта г. Ульяновска

Это широта Ульяновска. Движение Солнца в Ульяновске типично для всех средних широт. Радиус изображенной на рисунке сферы так велик, что по сравнению с ним Земля выглядит точкой (ее символизирует наблюдатель). Географическая широта φ задается высотой полюса над горизонтом, т.е. углом Полюс (Р) — Наблюдатель — Точка Севера (С) в горизонте. В день весеннего равноденствия (21.03) Солнце восходит точно на востоке, поднимается по небу, смещаясь к югу. Над точкой юга — наивысшее положение Солнца в данный день — верхняя кульминация, т.е. полдень, затем оно «по горке» спускается и заходит точно на западе. Дальнейшее движение Солнца продолжается под горизонтом, но наблюдатель этого не видит. В полночь Солнце достигает нижней кульминации под точкой севера, затем снова поднимается к восточному горизонту. В день равноденствия половина суточной параллели Солнца находится над горизонтом (день), половина — под горизонтом (ночь). В следующие сутки Солнце восходит не точно в точке востока, а в точке, немного смещенной к северу, суточная параллель проходит над предыдущей, высота Солнца в полдень больше, чем в предыдущий день, точка захода также смещена к северу. Таким образом, суточная параллель Солнца уже не делится горизонтом пополам: большая ее часть находится над горизонтом, меньшая — под горизонтом. Наступает летняя половина года. Точки восхода и захода все больше смещаются к северу, все большая часть параллели оказывается над горизонтом, полуденная высота Солнца возрастает и в день летнего солнцестояния (21.07 -22.07) в Ульяновске достигает 59°08′. При этом точки восхода и захода смещаются относительно точек востока и запада к северу на 43,5°. После дня летнего солнцестояния суточные параллели Солнца спускаются к экватору. В день осеннего равноденствия (23.09) Солнце опять восходит и заходит в точках востока и запада, проходит по экватору. В дальнейшем Солнце постепенно день за днем спускается под экватор. При этом точки восхода и захода смещаются к югу до дня зимнего солнцестояния (23.12) также на 43,5°. Большая часть параллелей в зимнее время находится под горизонтом. Полуденная высота Солнца уменьшается до 12°14′. Дальнейшее движение Солнца по эклиптике происходит по параллелям, снова приближающимся к экватору, точки восхода и захода возвращаются к точкам востока и запада, дни возрастают, опять наступает весна! Интересно, что в Ульяновске точки восхода смещаются по восточному горизонту на 87°. Точки захода соответственно «гуляют» по западному горизонту. Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе только два раза в году — в дни равноденствий. Последнее справедливо на всей поверхности Земли, кроме полюсов.

φ = 0° — экватор Земли

Движение Солнца над горизонтом в разные времена года для наблюдателя, находящегося в средних широтах (слева) и на экваторе Земли (справа).

На экваторе Солнце два раза в году проходит через зенит, в дни весеннего и осеннего равноденствий, т.е. на экваторе два «лета», когда у нас весна и осень. День на экваторе всегда равен ночи (по 12 часов). Точки восхода и захода Солнца смещаются от точек востока и запада незначительно, не больше, чем на 23°27′ в сторону юга и на столько же в сторону севера. Сумерек практически нет, жаркий яркий день резко сменяется черной ночью.

φ = 23°27′ — Северный тропик

Солнце круто поднимается над горизонтом, днем очень жарко, затем круто опускается под горизонт. Сумерки короткие, ночи очень темные. Самая характерная особенность состоит в том, что Солнце один раз в году, в день летнего солнцестояния, в полдень достигает зенита.

φ = -54°19′ — широта, соответствующая Ульяновску в Южном полушарии

Так же, как и во всем южном полушарии, Солнце восходит на восточном горизонте и заходит на западном. После восхода Солнце поднимается над северной частью горизонта в полдень, в полночь уходит под южный горизонт. А в остальном движение Солнца происходит аналогично его движению на широте Ульяновска. Движение Солнца в южном полушарии аналогично движению Солнца на соответствующих широтах северного полушария. Отличие состоит только в том, что с востока Солнце движется в сторону северного горизонта, а не южного, кульминирует над точкой севера в полдень и затем также заходит на западном горизонте. Времена годы в северном и южном полушариях противоположны.

φ = 10° — одна из широт жаркого пояса

Движение Солнца на данной широте характерно для всех мест, расположенных между северным и южным тропиками Земли. Здесь Солнце два раза в году проходит через зенит: 16 апреля и 27 августа, с интервалом в 4,5 месяца. Дни очень жаркие, ночи темные, звездные. Дни и ночи мало отличаются по продолжительности, сумерек практически нет, Солнце заходит за горизонт, и сразу становится темно.

Источник