Ракита — это какое дерево? Что такое ракита?

Слово «ракита» многим известно еще со школьной скамьи, из уроков по русской литературе. Мы часто встречаем его в произведениях классиков прошлых веков, а вот что оно значит, и не задумываемся.

На самом деле ракита — это ива, причем не какой-то определенный ее вид, а общее народное название ивовых деревьев. Откуда произошло это ласковое слово, где растут ракиты, как человек использует их в хозяйстве и какие народные поверья связаны с данным растением — об этом расскажет наша статья.

Происхождение слова

Этимология слова крепко связана с древнеславянским языком. Во многих языках народов Восточной Европы есть сходные и созвучные названия, причем обозначают они одно и то же. Ракита — это ивовое дерево, и именно так и называют его многие славянские народы. В болгарском, польском, украинском, полабском, сербском и многих других языках есть подобное слово. Ученые-лингвисты считают, что форма и значение слова «ракита» имеет связи даже с языками других народов, живших в достаточном отдалении от Руси.

Описание растения

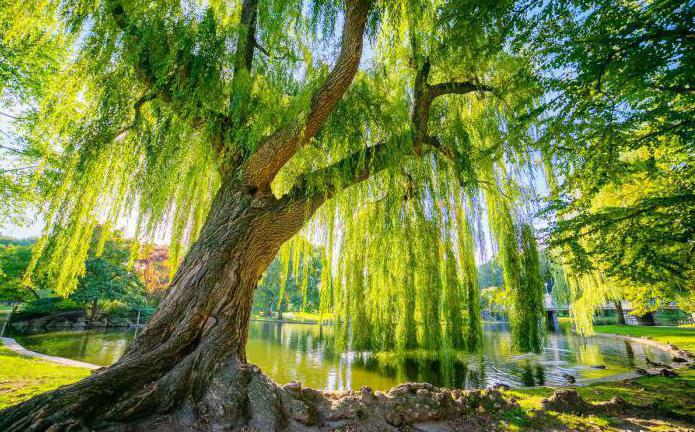

Чаще всего ракита — это дерево с одним или несколькими тонкими стволами и свисающими ветвями. Некоторые породы представлены кустарниками, а не деревьями.

Листва дерева густая, нередко курчавая, окрашена она в насыщенный травянисто-зеленый цвет. Кора ветвей гладкая и блестящая.

Те, кто задался целью узнать, что такое ракита, могут с удивлением обнаружить, что под это определение попадает даже верба — ближайшая родственница ивы.

Распространение

Археологические находки свидетельствуют о том, что ракита — это древнее растение. Оно существовало миллионы лет назад. Отпечатки ивовых прутьев и листьев находят в меловой породе практически повсеместно.

Это растение любит влагу, поэтому мы нередко видим поросшие ракитами берега озер и рек. Их красивые гибкие ветви ниспадают прямо до воды.

Ракита — это растение, которое имеет довольно обширный ареал. Ивовые деревья произрастают на всех материках, кроме Антарктиды. Однако есть некоторые виды этого растения, которые растут даже за полярным кругом. Ракиту можно встретить практически в любом уголке Земли, включая жаркие тропики. Этому дереву больше всего нравится континентальный и субтропический климат.

Куст ракиты разрастается довольно быстро, пуская отростки от корней. Некоторые породы этого растения способны размножаться и семенами. Всхожесть у семян слабая, теряется через несколько дней. Зато большинство деревьев и кустов ракиты пригодны к размножению с помощью черенков. Чаще всего именно этим способом биологи и выводят саженцы ракиты, которые впоследствии пересаживаются в городские скверы.

Применение

Древесина ивы мягкая, легко поддается обработке, а древесный рисунок очень красивый. Ракита — это дерево, которое широко используется в народном хозяйстве. Из него делают не только поделки — в бедных древесиной регионах ракита служит даже строительным материалом.

Густые ветви ивы прекрасно справляются с функцией ветрозащиты. Часто ракиты высаживают в заградительных посадках возле полей, препятствующих выветриванию почв. Применяется ракита и для укрепления русел водоемов. Ее высаживают вдоль берегов рек и озер.

Древесина этого растения используется в дубильном процессе при обработке натуральной кожи. А из его гибких ветвей плетут корзины, посуду, сувениры и даже элементы мебели. Ивовые прутья отлично подходят и для изготовления банных веников.

Листва ракиты является отличным кормом для домашних животных. Особенно любят лакомиться этим растением овцы и козы.

Не стоит забывать и о высоких декоративных характеристиках этого дерева. Ракиты часто высаживают на территории домов отдыха, пансионатов, санаториев. Частенько можно повстречать это дерево и в городских парках.

Народные приметы про ракиту

Славяне верили, что, наблюдая за природой, можно предсказывать погоду на многие месяцы вперед. К примеру, по мнению наших предков, ранний иней на раките предвещал долгую и морозную зиму. А если на этом растении появился первый пушок, значит, холодов уже не будет — весна пришла.

Образ плакучего дерева довольно устойчивый и в наши дни. Считается, что ракита снится к печалям, слезам и одиночеству. А вот если во сне вам пришлось укрыться в благодатной тени таких растений — это очень хороший знак.

Источник

Значение слова «макушка»

1. Верхняя оконечность, вершина чего-л. Слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Л. Толстой, Хаджи-Мурат. Олько ехал вдоль гряды зеленых травянистых холмов с голыми черными макушками. А. Кожевников, Живая вода.

2. Верхняя часть головы. [Митрофанову] было лет сорок, на макушке его блестела солидная лысина. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Маку́шка — верхняя часть (головы, горы, дерева).

Макушка головы — темя, родничок и затылок.

Макушка Валдая — самая высокая точка Валдайской возвышенности.

«Макушка лета» — июль.

Ма́кушка — название в народе клевера золотистого

↑ Клевер // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

↑ Дятел // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882.

МАКУ’ШКА, и, ж. 1. Верхняя оконечность, верхушка дерева, горы́ или какого-н. высокого предмета. (Восходящее солнце) на макушки ракит золотыми потоками хлынуло. Нктн. 2. Верхняя часть головы, точка, где разветвляются волосы (разг.). Вихры на макушке. Сдвинуть шапку на макушку. || Верхняя часть шапки, колпака (разг.). ◊

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Источник

Сон под ракитовым кустом

Сон под ракитовым кустом

И в сказке «Буренушка», тоже записанной Афанасьевым, та же мораль. В нашем восприятии обе эти сказки слились в одну, потому что мы говорим неотъемлемо: «Коровушка-Буренушка». В тексте про Крошечку-Хаврошечку корову никак не зовут – просто рябая корова.

Ну а что такое – рябая? Может, у нее оспа была? Конечно нет! Была б она больная – не держали бы в семье и часу. Ведь через ее молоко все бы заразились. Нет, наша коровушка звалась рябой потому, что имела особую раскраску. По всем словарям рябой окрас – это когда на фоне пятен одного цвета проступают пятна другого. Издревле считалось, что такая многоцветность окраса домашнего животного говорит о том, что оно станет приносить своим хозяевам особую пользу, ограждать семью от злых духов и даже отваживать от дома болезни. Словом, приносить удачу и благополучие. Вспомните, до сих пор в семью берут трехцветную кошку на счастье. Буренкой же звали корову с бурыми пятнами по бокам. И обычно на фоне темных пятен проступал более светлый окрас. Так что обе сказочные коровушки имеют множество буроватых оттенков. Ну а бурый – это оттенок коричневого. Коричневый же – цвет земли. Недаром мифы практически всех народов (индоевропейских и американских) рассказывают о Небесной корове, сотворившей земную твердь. На рогах ее блестят Солнце и Луна, из ее шерсти (вариант – капель молока) рождаются звезды. Словом, это не просто священное животное, но волшебное, животворящее – создающее жизнь.

А давайте поиграем!

Кто назовет больше рябых да бурых героев сказок, тот и победит.

Итак, кого мы знаем?

Кто вспомнит больше, тому очень-преочень повезет в жизни. Известно же, Бурки да Рябы приносят удачу и счастье.

В «Буренушке» есть и отличия от «Крошечки-Хаврошечки». Они, кстати, доказывают, что «Хаврошечка» – уже более поздняя, упорядоченная сказка. Ведь в «Буренушке» героиня, как и полагалось в старинных сказках, – царская дочь, Марья-царевна. И жених ее – Иван-царевич. А вот Хаврошечка – неизвестно, чья дочь, и жених ее – молодой барин. То есть этот пересказ сказки создан уже во времена крепостничества, когда до царя уже было далеко-далешенько, а барин – рядом – и царь, и судья, и вообще владелец «живота» твоего.

Словом, в «Буренушке» царь овдовел (умерла мать Марьи-царевны) и женился на другой. Появились у Марьи и три сводные сестрицы. А знаете, как звали мачеху в старой сказке? Ягишна. То есть была она дочерью самой Бабы-яги, а значит, реально злющей ведьмой. Потому и боролась она с Добром в лице Марьи-царевны и Буренушки. То есть это не бытовая история, как в «Крошечке-Хаврошечке», а старинно-символическая, мифическая.

Интересно, что вместо тяжелой работы по полному циклу создания холстов в более старой сказке есть еще более простое указание на то, как измывалась мачеха над героиней. Она ее выгоняла в рубище корову пасти и давала с собой всего-то кусок черствого хлеба. На такой еде и без работы долго не протянешь. Впрочем, ведь Марья-то была царевной и вряд ли смогла какую работу сделать – это же вам не крестьянская девчонка Хаврошечка.

Разнится и общение с Буренкой. Если Хаврошечка в ее ушко влезала, а в другое вылезала, осуществляя момент изменения жизни, поворот-круговорот времен и событий, то Марья-царевна своей Буренушке «в праву ножку кланялась» – «…в праву ножку буренушке поклонилась – напилась-наелась, хорошо срядилась; за коровушкой-буренушкой целый день ходит как барыня».

То есть царевна, кланяясь корове, показывала смирение и почитание своей заступнице. Та ее кормила-поила и одевала, как полагается царевне. Уж как это ухитрялась делать Буренушка, в сказке не сказано. Да и не это главное. Главное, что заступница (символ родной матушки) возвращала дочке статус, отнятый мачехой, которая сделала из царевны коровницу.

Симптоматично, что в этой сказке Буренка превращается не в яблоню, а в ракиту.

Ракита – это что: дерево, кустарник?

И не говорите, что не знаете! Что только и вспоминаются строки из детской песенки:

То березка, то рябина,

Куст ракиты над рекой!

Край родной, навек любимый,

Где найдешь еще такой?

Видите – ракита входит в символ нашего края. И не только нашего. Этот кустарник (а это именно он!) нежно почитаем во всем мире. Потому что другое название ракиты – это ива! Кустарник, который может вырасти в рост дерева (поэтому обычно его и зовут деревом), а может и всего в несколько сантиметров (так называемые стелющиеся кустарники). Это растение живет везде, на всех континентах. Символ гибкости и выживания, недаром из нее плетут все – от корзин до домов. Символ нежности и женственности, ибо она – ива серебристая. Символ тревоги, послушания, трепетности и покорности, ибо она – ива плакучая. Символ преодоления любых тягот и несчастий, ибо она «ивушка зеленая, над рекой склоненная» – Ветвь Радости и нежной Любви.

Есть и еще один вид ивы-ракиты. Это верба. Та самая, что издревле считается святой. Та, которая символизирует у язычников приход весны, а у восточных христиан – Вербное воскресенье – Вход Господень в Иерусалим, то есть праздник, отмечаемый в тот день, когда Иисус Христос пришел с учениками в город-столицу, где и был встречен как Мессия, которому люди махали пальмовыми листьями. Но ведь на Руси не растут пальмы. Во время последнего воскресенья перед Пасхой у нас обычно еще снег лежит, но вот верба уже дает свои почки с мягкими пушистыми шариками. Это первые плоды пробуждающейся к весне природы. Поэтому они и воспринимались издревле символом вновь пробуждающейся жизни. Животворящая верба – вот как звали это святое дерево наши предки.

В древнеславянских мифах, сказаниях и легендах ракита имеет и еще одно качество: это дерево мистических, роковых встреч, которые определяют Судьбу человека. Недаром под ракитовым кустом ему может присниться вещий сон, у ракиты герой повествования обычно встречается либо со своим врагом, либо с новым другом, то есть с тем, кто повлияет на его дальнейшую жизнь. Иногда в шуме ракитового куста слышится будущее. Наши предки считали это куст-дерево провидческим и волшебным потому, что обычно ракита/ива/верба росла на «пограничных» местах – тех, где одна реальность граничила с другой: берег с водой, лес с полем. Отсюда ее охранительная функция: наши предки верили, что ракита хранит людей от нечисти, которая обычно шастает из одного мира в другой – из нашего мира Яви (явного) в потусторонний мир Нави (наваждения). Однако ракита всегда на страже и охраняет людей мира Яви.

Так что недаром в народной сказке на месте похороненной коровушки Буренушки (то есть опять же пограничном месте, соединяющем Явь и Навь) выросла ракита-ива-верба – животворящее дерево-куст, которое нельзя победить.

Вот и сказка закончилась счастливо. Мачехины дочки не смогли нарвать для Ивана-царевича сладких ягодок с ракитиного куста – подняла ракита свои ветви, не дала ягод злым девкам. Только Марья-царевна нарвала большое блюдо ягод и поднесла Ивану-царевичу. Ну тут славным пирком – да за свадебку.

Но что за ягоды у ракиты?!

Вот здесь-то и волшебство – потому что нет у ракиты никаких сладких ягод. И появиться они могли только на сказочной раките.

Зато у этих растений есть невероятная земная тайна. Теперь уже раскрытая. Дело в том, что в коре ивы имеется большой концентрат салициловой кислоты. Недаром же отвар коры с незапамятных времен используется в народной медицине как противовоспалительный, снимающий жар. Неужели еще не поняли?

Из коры ивы впервые начали добывать салициловую кислоту. А из нее делать Главное лекарство ХХ века – аспирин. Ну как бы мы без него жили?!

Воистину ива-ракита вместила в себя тайные и явные знания и ее кора стала корой жизни.

Вот такая она, наша ракита/верба/ива – защитница, святая покровительница и медицинская спасительница. Символ жизни почти у всех народов. Недаром же она появилась в сказке, любимой всеми.

И вдруг забавный вопрос, услышанный от пятилетнего мальчика, которому прочли «Буренушку»:

А что ищет Мария-царевна в голове у злой сестры?

Приходится отвечать: вшей она там ищет, чтобы выловить. А ребенок вдруг произносит рассудительно: «Мылом надо мыть. Дегтерённым!» Поправляю: «Дегтярным. А ты откуда знаешь?» – «Воспитательница говорила».

Вот они – плоды детского садика – вши там, видно, привычное явление. Про то, что их «искали в голове», ребенок не знает. А про дегтярное мыло – пожалуйста. Прогресс налицо. Вот вам и развитие сказки во времени. Что-то остается, что-то меняется. Жаль, конечно, если остаются «вши»…

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник