Краткая история Вселенной

Николай Дорожкин, 2019

«Краткая история Вселенной» откроет перед тобой удивительный мир звёзд, планет, комет и туманностей. А также расскажет о том, как представляли себе устройство Вселенной в древности и сейчас, кто придумал телескоп, как ученые открывали планеты и их спутники. Ты узнаешь, чем отличались модели мира Птолемея и Николая Коперника, увидишь обсерваторию Тихо Браге, солнечную корону и облачные вихри в атмосфере Венеры и еще многое-многое другое. Для среднего школьного возраста.

Оглавление

- Земля в представлении древних

- Земля имеет форму шара

- Они решились измерить Землю

- Тяга земная и силы небесные

- Где верх и низ у земного шара?

- Мир по Пифагору

- Мир по Платону и Аристотелю

- Мир по Птолемею

Из серии: Краткая история всего

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Краткая история Вселенной предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Мир по Пифагору

Со времен Пифагора (580–500 гг. до Р.Х.) учеными античного мира было признано, что Земля имеет форму шара. Но как известно, решение одной задачи ставит перед людьми несколько новых нерешенных задач. Так и здесь. Допустим, что Земля — шар. Тогда непонятно, на чем этот шар держится, стоит ли он на месте или движется в пространстве? И если движется, то куда и каким образом?

Именно в научной школе Пифагора (так принято называть союз ученых-единомышленников) родилось понятие «космос». Сподвижники Пифагора, пифагорейцы, исходили из того, что в природе возможны два состояния — порядок и беспорядок. Беспорядочное состояние назвали словом хаос. В отличие от хаоса упорядоченное состояние получило название космос, что означает одновременно «порядок» и «красота». Со времен Пифагора слово «космос» стало синонимом таких понятий, как «мир» или «Вселенная».

Шар из слоновой кости

Тем, кто бывал в музее культур народов Востока, приходилось видеть старинные изделия из слоновой кости — произведения искусства китайских и японских мастеров. Особое внимание привлекает многослойный шар с несколькими отверстиями. Через эти отверстия видно, что внутри наружного шара находится меньший пустотелый шар, который может свободно вращаться в любом направлении. Внутри этого шара — снова шар, еще меньший, и так далее. Изготовлением подобных шаров увлекался и Петр I, «царь-мастеровой». Некоторые из таких дорогих игрушек состояли из 10 и более концентрических шаров. Есть предположение, что эти шары должны были изображать строение Вселенной.

Именно так, в частности, устроена наша Вселенная по представлениям пифагорейской школы. В самом центре Вселенной — неподвижная Земля. Земля, по мнению Пифагора, висит во Вселенной без всякой поддержки. Вокруг Земли вращаются, одна внутри другой, девять сфер. Это сферы Луны, Солнца и пяти планет — Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Дальше всех расположена звездная сфера. Это была очень красивая картина Мира и Порядка — одним словом, Космос.

Система мира по Пифагору

Как известно, Пифагор во всех своих теоретических построениях исходил из того, что Миром правит Всеобщая Гармония. Это значит, что все в природе упорядочено, взаимосвязано и соразмерно, все можно выразить словом, звуком и числом. Отсюда следовало, что при вращении этих сфер звучит музыка, а расстояния между планетными сферами выражены числами, которые соответствуют музыкальным интервалам в 1 тон, 1/2 тона, 3/2 тона… Интервалу в 1 тон соответствовало расстояние в 1 стадий, или 185 метров. Сейчас можно, конечно, иронизировать над «музыкой сфер» и теорией, по которой Луна от Земли не дальше, чем Нью-Йорк от Москвы. Но при этом надо помнить, что жили эти люди более 2500 лет назад.

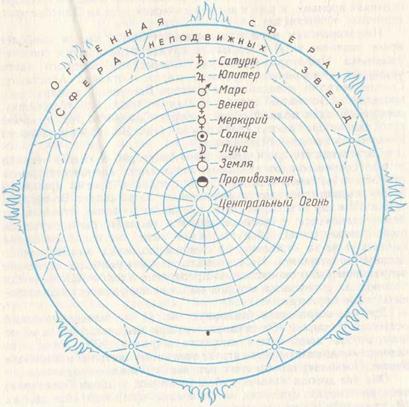

Интересно, что один из учеников Пифагора, Филолай, тогда еще предложил свой вариант строения Мира, отличающийся от гипотезы учителя. Он утверждал, что в центре всех сфер находится не Земля, а некий центральный огонь, который дает свет и тепло всем другим небесным телам. Земля, как и все планеты, вращается со своей сферой вокруг этого огня. К известным тогда планетам Филолай добавил еще и «противоземлю», которая находилась на своей сфере ближе всех к центральному огню, но всегда напротив Земли и поэтому не видна. Солнце тоже вращается вокруг огня, но в отличие от планет своей гладкой блестящей поверхностью отражает его свет, передавая планетам. Система Филолая не нашла признания ученых коллег. А ведь он был ближе к истине, несмотря даже на этот странный «центральный огонь» вместо Солнца…

Такой видел модель мира последователь Пифагора

Более поздние философы усмотрели в картине Пифагора кое-какие странности. Их смутило наблюдаемое поведение планет. В отличие от Солнца и Луны планеты чертили по небесной сфере какие-то петлеобразные фигуры. Создавалось впечатление, что планеты движутся не кругами, как им положено по мысли Пифагора, а как-то иначе. Надо было продолжать поиск истинной картины, полностью соответствующей гармонии мироздания.

Источник

КОСМОС ПИФАГОРЕЙЦЕВ

Луций Анней Сенека (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский мудрец и воспитатель малолетнего Нерона — сказал как-то, что, если бы на Земле было только одно место, откуда можно наблюдать звезды, к нему непрерывно со всех концов стекались бы люди. Сколько существует человек, столько его притягивает звездное небо, и этому «звездному притяжению» столь же подвержен разум человека, как и земному — его тело.

Где начало и где конец этой черной бездны? Сколько звезд рассыпано в ней? Кто я в этом безбрежном безмолвии? Несть числа вопросам, идущим от звездного неба, они приводят в трепет и восторг и простого селянина, и прославленного мудреца. «Вселенная своей неизмеримой громадностью, безграничным разнообразием и красотой, которые сияют в ней со всех сторон, повергает дух в немое удивление» — так через два тысячелетия после Сенеки писал о звездном небе Иммануил Кант (1724 — 1804).

Разумеется, звездное небо будоражило и разум пифагорейцев, и в пифагорейской μάθημα астрономия была наиболее мировоззренчески значимой и одновременно наиболее поэтической наукой. Астрономия, как никакая другая наука, давала пищу богатому воображению пифагорейцев, и они мало заботились об обуздании своих фантазий логическими и эмпирическими доказательствами. Если вавилонская астрономия кропотливо накапливала и обобщала эмпирический материал, который доставляло ей звездное небо, и в результате смогла прийти к выдающимся научным открытиям, каким было, например, открытие сароса (см. с. 28), то пифагорейская астрономия была чисто умозрительной. Она парила на крыльях поэтических фантазий, не отягощая их грузом научных сомнений.

И все-таки в своих астрономических гипотезах пифагорейцы исходили из одной глобальной идеи. Они верили в гармоническое устройство Мироздания, в его стройную организованность, рациональную упорядоченность, симметрию, а значит, и красоту. Вот почему Вселенную пифагорейцы впервые назвали словом Космос, что в буквальном переводе означает строй, порядок, прекрасное устроение. «Скажи мне. разве есть что-либо стройное и прекрасное, что не было бы подражанием миру. Отсюда имя Космос, которое греки дали ему» — так писал Апулей через полтысячелетия после Пифагора. К сожалению, сегодня это первоначальное пифагорейское значение слова «космос» забыто.

Поистине замечательно, что верная посылка о рациональном устройстве Мироздания привела Пифагора и к ряду верных заключений о его строении. Пифагор из всех плоских линий самой совершенной считал окружность, а из пространственных тел — шар. Ясно, что мерой совершенства этих геометрических объектов служила для Пифагора их симметрия: только окружность и только шар обладают центральной симметрией бесконечного порядка, т. е. при любом повороте вокруг центра они совмещаются сами с собой. Именно «из соображений совершенства» пифагорейцы и утверждали, что траекториями планет являются окружности, а их форма шарообразна.

Сегодня хорошо известно, что пифагорейцы в целом оказались правы: планеты действительно движутся почти по окружностям, а их форма почти шарообразна. Это маленькое «почти» представляет одну из больших научных загадок, ибо в каждом типе симметрии, наблюдаемом в природе, при ближайшем рассмотрении обнаруживается маленький изъян. Природа не терпит точных симметрии! Природа почти симметрична, но не абсолютно симметрична. Однако на вопрос, почему это именно так, сегодня, как отмечает Р. Фейнман, «ни у кого нет никакой разумной мысли».

Итак, постулаты о том, что Земля есть шар, а траектории планет — окружности, являются важнейшими астрономическими догадками Пифагора. Впрочем, в отличие от орфиков, считавших «по определению» мир яйцом, у которого Земля была желтком, воздух — белком, а небосвод — скорлупой, это скорее были не постулаты, а логические следствия гипотезы о совершенном устройстве Мироздания — гениального мировоззренческого постулата пифагорейцев. Подтверждением этому может служить и тот факт, что миф о мировом яйце пришел к орфикам с Востока. Он известен из древнеиндийских и древнеегипетских легенд. Но ни индийцы, ни египтяне не сделали из этого мифа вывода о шарообразности Земли, хотя если Земля мыслилась ими как желток, то вывод этот был просто очевиден. По-видимому, и Пифагор руководствовался не внешним сходством формы желтка и Земли — такое умопостроение представляется слишком примитивным, а внутренней идеей о совершенстве космоса.

Издревле люди отмечали на небосклоне две самые яркие и самые красивые звезды. Они сияли в течение недолгого времени сразу после захода Солнца и незадолго до его восхода и потому были названы Вечерней и Утренней звездами. Об Утренней и Вечерней звездах говорится в поэмах Гомера. Так вот, Пифагор впервые высказал предположение о том, что Утренняя и Вечерняя звезды суть одно и то же и есть не что иное, как планета Венера. Впрочем, честь этого открытия, как и гипотезы о шарообразности Земли, Пифагор часто делит со своим младшим современником Парменидом, древнегреческим философом, который, как и Пифагор, жил в Великой Греции и был идейно связан с пифагорейцами.

По преданию, Пифагору принадлежит и первая простейшая космологическая модель, т. е. модель устройства Вселенной. В центре Мироздания Пифагор помещает Землю, вокруг которой вращаются три сферы: сфера Луны, сфера Солнца и сфера звезд вместе с планетами. Очень скоро эта модель была заменена более совершенными моделями, в которых каждой планете выделялась своя круговая траектория. Однако пифагорейская мысль о том, что каждая планета прикреплена к своей прозрачной небесной сфере и вместе с ней совершает круговое вращение, продолжала жить в астрономии вплоть до Иоганна Кеплера.

Пифагореец Филолай, живший столетием позже своего учителя, по-видимому, является первым в истории астрономии, кто отважился убрать Землю из центра Мироздания и поместить ее на круговую орбиту. Несмотря на наивную причудливость всей космологической системы Филолая, его модель явилась выдающимся событием в истории астрономии, ибо в ней впервые исключалась особая роль Земли как центра Вселенной и, следовательно, особая роль человечества в этом мире. Вот почему Филолай населяет также и Луну животными и растениями, причем более крупными, красивыми и совершенными, чем земные. Лунные животные, по Филолаю, в 15 раз сильнее земных и настолько совершенны, что вовсе не выделяют остатков пищеварения. Другой важнейшей особенностью Филолаевой модели было то, что она шла вразрез с повседневным опытом, который вроде бы со всей очевидностью указывал на неподвижность Земли.

Но Филолай не был гелиоцентристом, он сделал лишь первый шаг в этом направлении. В центре своего космоса Филолай помещает не Солнце, а некий Центральный огонь. Происхождение идеи Центрального огня скорее всего умозрительно, и, видимо, он поставлен в центр Вселенной как источник жизни. Не случайно Филолай называет Центральный огонь Гестией Вселенной: ведь Гестия в греческой мифологии была богиней домашнего очага. Кроме того, по Филолаю, Вселенная и замыкается некой огненной сферой, служащей ее наружной границей.

Рис. 78. Система мира по Филолаю (порядок следования планет Филолаем не указан).

Между двух огней Филолай на концентрических сферах располагает Землю, Луну, Солнце, пять планет — Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн (их последовательность Филолаем не указана)[50] и, наконец, сферу неподвижных звезд. Но помимо этих известных космических тел Филолай между Центральным огнем и Землей помещает еще и некую придуманную им Противоземлю, или Антихтон (рис. 78). Земля, по Филолаю, всегда обращена к Центральному огню одной и той же необитаемой стороной, поэтому ни Центрального огня, ни Антихтона не видно. Солнце же якобы лишь отражает свет и тепло Центрального огня.

Зачем Филолай придумал Противоземлю? По наиболее распространенной версии, для ровного счета, чтобы число сфер равнялось священной десятке. Но при ближайшем рассмотрении эта версия кажется малоубедительной, ибо Филолай мог зачесть в десятку либо Центральный огонь, либо Огненную сферу. Возможно, Антихтон нужен был Филолаю, чтобы защитить Землю от чрезмерного разогревания Центральным огнем, возможно, для объяснения солнечных затмений. Как бы то ни было, но надуманность и Центрального огня, и Противоземли была очень скоро осознана греками, и уже в космологической модели Платона этих странных объектов нет.

Пифагорейская идея о движущейся Земле нашла наиболее яркое развитие в III в. до н. э. в трудах выдающегося соотечественника Пифагора Аристарха Самосского, которого часто называют «Коперником древнего мира». Согласно Аристарху, Солнце являлось неподвижным центром Вселенной, а вокруг него вращались Земля и другие планеты. Земля, по Аристарху, совершала один полный оборот вокруг Солнца за год и, кроме того, один оборот вокруг своей оси за сутки: Но это же в точности Коперникова модель Мироздания!

Да, это так. Но пророческие идеи Аристарха не нашли отклика у его современников. Помимо неприятия, «непочтительного» отношения к Земле как центру Мироздания против вращения Земли выдвигалось два существенных возражения. Во-первых, еще в IV в. до н. э. Аристотель правильно заметил, что если бы Земля двигалась в космосе, то это вызвало бы кажущееся перемещение звезд. Допустить же, что такое перемещение незаметно из-за огромных расстояний до звезд во Вселенной, древние не решались. Надо сказать, что это наиболее серьезное возражение было окончательно преодолено лишь в XIX в., когда с помощью утонченных методов наблюдения удалось зафиксировать такое перемещение.

Другое возражение выдвинул во II в. александрийский астроном Птолемей. Он показал, что при вращений Земли на ее поверхности достигаются скорости порядка 2000 км/ч, что неминуемо должно приводить к ураганным ветрам и пылевым бурям. Поскольку ничего этого нет, значит, Земля неподвижна.

Оба эти довода казались убедительными, и идеям Аристарха, восходящим, по существу, к Филолаю, пришлось еще долгих 18 столетий ждать своего возрождения в трудах великого Коперника. Надо сказать, что сам Коперник в бессмертном труде «Об обращении небесных кругов», составившем основу современной астрономии, неоднократно ссылался на Филолая и других пифагорейцев как на основоположников доктрины о движении Земли.

Таков был космос пифагорейцев, в котором гениальные научные озарения переплетались с самыми сказочными фантазиями. Однако главный принцип устройства Мироздания оставался у пифагорейцев неизменным: это был принцип гармонии. С этого принципа начиналось и знаменитое сочинение Филолая «О природе», которое после полуторавековых споров вокруг сохранившихся от него фрагментов все-таки признано подлинным: «Природа, сущая в космосе гармонически слажена из беспредельного и определяющих начал. Так устроен весь космос и все, что в нем».

Но истинная гармония немыслима без музыки, и это волшебное звучание пифагорейского космоса нам предстоит услышать.

Источник