Что появилось раньше: Солнце или планеты солнечной системы?

Гипотеза о появлении планет и эволюции звезд: как образовалось Солнце и каим образом вокруг него образовалась Солнечная система.

Солнечная система не уникальна в своем роде: у многих звезд наблюдаемых с Земли, есть собственная “семья” планет. Однако факт остается фактом – не у всех звезд. Возможно дело в возрасте “родителя” планетной системы, ведь известно, к примеру, что у 10% звезд, находящихся в окрестностях Солнца, есть избыточное инфракрасное излучение: очевидно, это связано с присутствием вокруг таких звезд пылевых дисков, которые, возможно, являются начальным этапом формирования планетных систем.

Однако, хотя в общих чертах процесс образования “солнечных систем” вполне понятен, то в частных вопросах образования этих самых систем, остается очень много вопросов.

Например, о механизме образования планет в Солнечной системе, нет общепризнанных заключении.

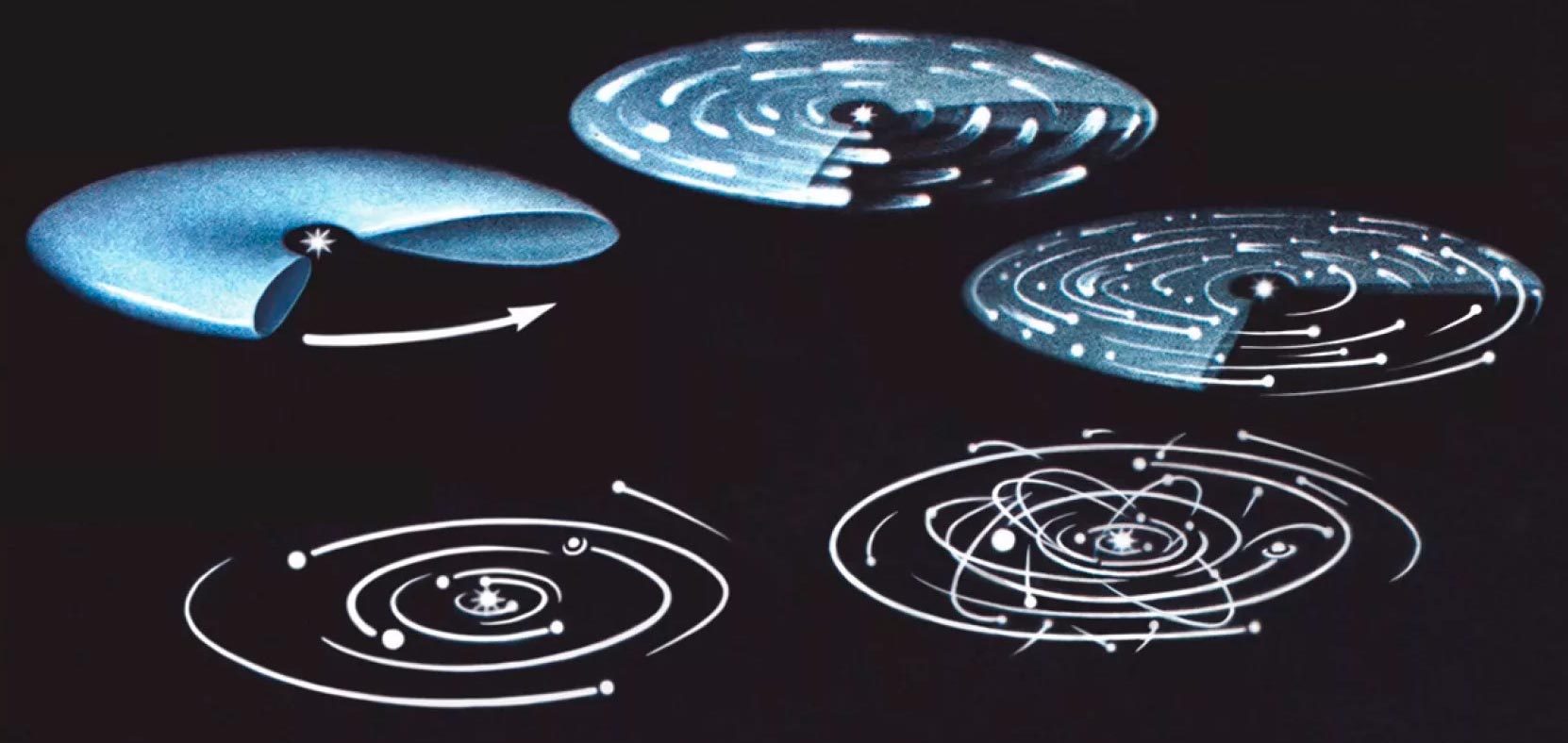

Классическая схема образования планетной системы: сперва из общего облака пыли притянутого молодой звездой формируются относительно крупные куски материи, затем их движение упорядочивается силами гравитации, и на выходе имеем стройную и работающую как часовой механизм уравновешенную систему

Солнечная система образовалась примерно 5 млрд. лет назад, причем Солнце – звезда второго (или еще более позднего) поколения. Так что Солнечная система возникла на продуктах жизнедеятельности звезд предыдущего поколения, скапливавшихся в газопылевых облаках.

Вообще, сегодня мы больше знаем о происхождении и эволюции звезд, чем о происхождении собственной планетной системы, что не удивительно: звезд много, а известная нам планетная система – одна. Накопление информации о Солнечной системе еще далеко от завершения. Сегодня мы видим ее совершенно иначе, чем даже тридцать лет назад.

И нет гарантии, что завтра не появятся какие-то новые факты, которые перевернут все наши представления о процессе ее образования.

Как образовалась солнечная система?

Существует довольно много гипотез образования Солнечной системы. В качестве примера изложим гипотезу шведских астрономов X. Альвена и Г. Аррениуса. Они исходили из предположения, что в природе существует единый механизм планетообразования, действие которого проявляется и в случае образования планет около звезды, и в случае появления планет-спутников около планеты. Для объяснения этого они привлекают совокупность различных сил – гравитацию, магнитогидродинамику, электромагнетизм, плазменные процессы.

К моменту, когда начали образовываться планеты, центральное тело системы (звезда) уже существовало. Чтобы образовать планетную систему, центральное тело должно обладать магнитным полем, уровень которого превышает определенное критическое значение, а пространство в его окрестностях должно быть заполнено разреженной плазмой. Без этого процесс планетообразования невозможен.

Солнце имеет магнитное поле. Источником же плазмы служила корона молодого Солнца. Сегодня она стала меньше, но даже сейчас планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) практически погружены в разреженную атмосферу Солнца, а солнечный ветер доносит ее частицы и к более далеким планетам. Так что, возможно, корона молодого Солнца распространялась до современной орбиты Плутона.

Альвен и Аррениус отказались от традиционного допущения об образовании Солнца и планет из одного массива вещества, в одном нераздельном процессе. Они считают, что сначала из газопылевого облака возникает первичное тело, затем к нему извне поступает материал для образования вторичных тел. Мощное гравитационное воздействие центрального тела притягивает поток газовых и пылевых частиц, пронизывающих пространство, которому предстоит стать областью образования вторичных тел.

Для такого утверждения есть основания. Были подведены итоги многолетнего изучения изотопного состава вещества метеоритов, Солнца, Земли. Обнаружены отклонения в изотопном составе ряда элементов, содержащихся в метеоритах и земных породах, от изотопного состава тех же элементов на Солнце. Это говорит о различном происхождении этих элементов.

Отсюда следует, что основная масса вещества Солнечной системы поступила из одного газопылевого облака и из него образовалось Солнце. Значительно меньшая часть вещества с другим изотопным составом поступила из другого газопылевого облака, и она послужила материалом для формирования метеоритов и частично планет. Смешение двух газопылевых облаков произошло примерно 4,5 млрд. лет назад, что и положило начало образованию Солнечной системы.

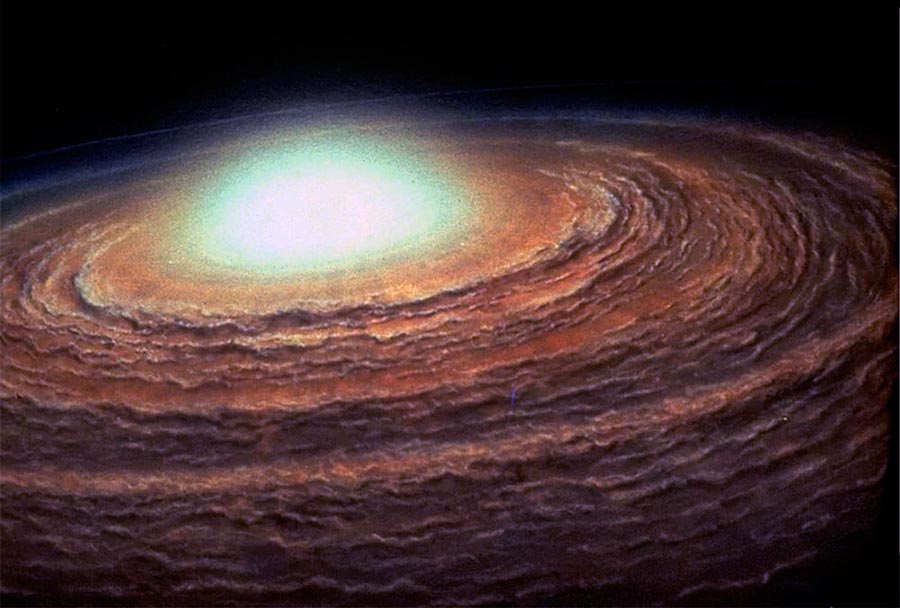

Возможно примерно так выглядел первый этап эволюции Солнечной системы: солнце «запасается» строительным материалом

Солнце создает планеты

Молодое Солнце, предположительно обладавшее значительным магнитным моментом, имело размеры, превышавшие нынешние, но не доходившие до орбиты Меркурия. Его окружала гигантская сверхкорона, представлявшая собой разреженную замагниченную плазму.

Как и в наши дни с поверхности Солнца вырывались протуберанцы, но выбросы тех лет имели протяженность в сотни миллионов километров и достигали орбиты современного Плутона. Токи в них оценивались в сотни миллионов ампер и больше. Это способствовало стягиванию плазмы в узкие каналы. В них возникали разрывы, пробои, откуда разбегались мощные ударные волны, уплотнявшие плазму на пути их следования.

Плазма сверхкороны быстро становилась неоднородной и неравномерной. Поступавшие из внешнего резервуара нейтральные частицы вещества под действием гравитации падали к центральному телу. Но в короне они ионизировались, и в зависимости от химического состава тормозились на разных расстояниях от центрального тела, то есть с самого начала имела место дифференциация допланетного облака по химическому и весовому составу.

В конечном счете, выделилось три-четыре концентрических области, плотности частиц в которых примерно на 7 порядков превышали их плотности в промежутках. Это объясняет тот факт, что вблизи Солнца располагаются планеты, которые при относительно малых размерах имеют высокую плотность (от 3 до 5,5 г/см3), а планеты-гиганты имеют намного меньшие плотности (1 -2 г/см3).

Существование критической скорости, с достижением которой нейтральная частица, движущаяся ускоренно в разреженной плазме, скачком ионизируется, подтверждается лабораторными экспериментами. Оценочные расчеты показывают, что подобный механизм способен обеспечить накопление необходимого для образования планет вещества за сравнительно короткое время порядка ста миллионов лет.

Сверхкорона, по мере накопления в ней выпадающего вещества, начинает отставать в своем вращении от вращения центрального тела. Стремление выровнять угловые скорости тела и короны заставляет плазму вращаться быстрее, а центральное тело замедлять свое вращение. Ускорение плазмы увеличивает центробежные силы, оттесняя ее от звезды. Между центральным телом и плазмой образуется область очень низкой плотности вещества. Создается благоприятная обстановка для конденсации нелетучих веществ путем их выпадения из плазмы в виде отдельных зерен.

Достигнув определенной массы, зерна получают от плазмы импульс, и далее движутся по кеплеровской орбите, унося с собой часть момента количества движения в Солнечной системе: на долю планет, суммарная масса которых составляет только 0,1% от массы всей системы, приходится 99% суммарного момента количества движения.

Выпавшие зерна, захватив часть момента количества движения, следуют по пересекающимся эллиптическим орбитам. Множественные соударения между ними собирают эти зерна в большие группы и превращают их орбиты в почти круговые, лежащие в плоскости эклиптики. В конце концов, они собираются в струйный поток, имеющий форму тороида (кольца). Этот струйный поток захватывает все частицы, которые с ним сталкиваются, и уравнивает их скорости со своей.

Затем эти зерна слипаются в зародышевые ядра, к которым продолжают прилипать частицы, и они постепенно разрастаются до крупных тел – планетезималий. Их объединение образует планеты. А как только планетные тела оформляются настолько, что возле них появляется достаточно сильное собственное магнитное поле, начинается процесс образования спутников, в миниатюре повторяющий то, что произошло при образовании самих планет около Солнца.

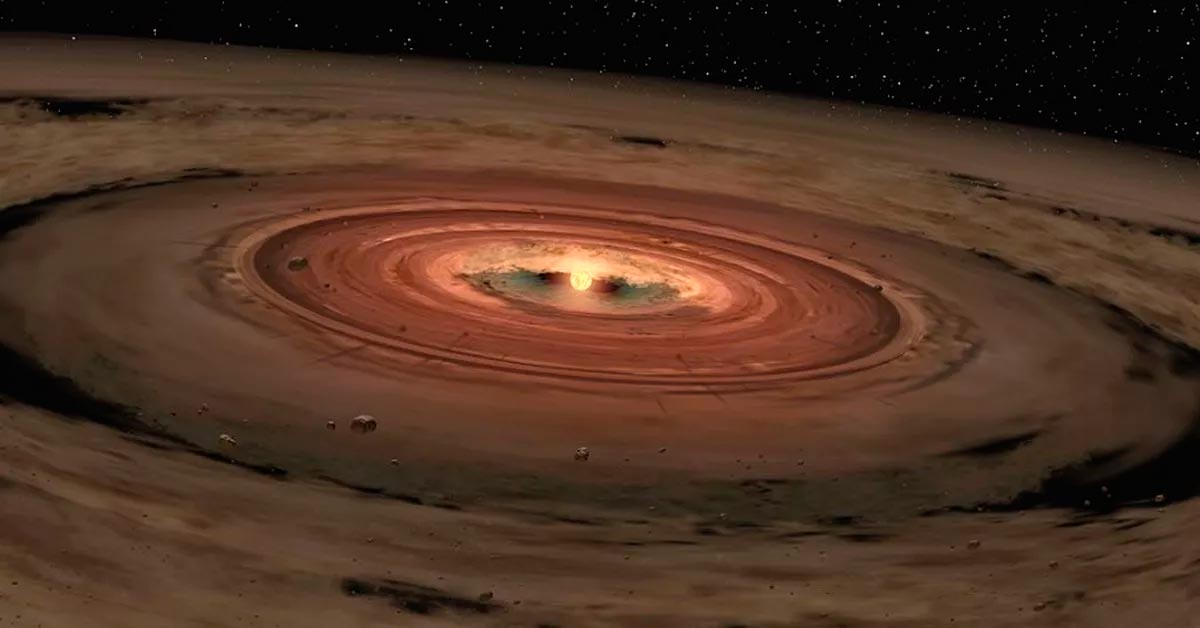

Формирование Солнечной системы: хотя ещё видны гигантские облака пыли и космического мусора, уже появились «зародыши» будущих планет, а «строительный мусор» постепенно сегрегируется и компонуется на разных расстояниях от молодой звезды

Так, в этой теории, пояс астероидов – это струйный поток, в котором из-за нехватки выпавшего вещества процесс планетообразования прервался на стадии планетезималий. Кольца у крупных планет – это остаточные струйные потоки, оказавшиеся слишком близко к первичному телу и попавшие внутрь так называемого предела Роша, где гравитационные силы «хозяина» так велики, что не позволяют образоваться устойчивому вторичному телу.

Метеориты и кометы, согласно модели, формировались на окраине Солнечной системы, за орбитой Плутона. В отдаленных от Солнца областях существовала слабая плазма, в ней механизм выпадения вещества еще работал, но струйные потоки, в которых рождаются планеты, образовываться не могли. Слипание выпавших частиц привело в этих областях к единственно возможному результату – к образованию кометных тел.

Сегодня есть уникальные сведения, полученные запущенными с земли космическими аппаратами, о планетных системах Юпитера, Сатурна, Урана. Можно уверенно говорить о наличии общих характерных особенностей у них и у Солнечной системы как целого.

- Одинаковая закономерность в распределении вещества по химическому составу: максимум концентрации летучих веществ (водород, гелий) всегда приходится на первичное тело и на периферийную часть системы. На некотором удалении от центрального тела располагается минимум летучих веществ. В Солнечной системе этот минимум заполнен самыми плотными планетами земной группы.

- Во всех случаях на долю первичного тела приходится более 98% общей массы системы.

- Имеются наглядные признаки, указывающие на повсеместное образование планетных тел путем слипания частиц (аккреция) во все более крупные тела, вплоть до окончательного оформления планеты (спутника).

Конечно, это только гипотеза, и она требует дальнейшей разработки. Так же пока не имеет убедительных доказательств предположение, что образование планетных систем является закономерным процессом для Вселенной. Но косвенные данные позволяют утверждать, что, по крайней мере, в определенной части нашей галактики планетные системы существуют в заметном количестве.

Известно, например, что все горячие звезды, температура поверхности которых превышает 7000 К, имеют и высокие скорости вращения. По мере перехода к все более холодным звездам на определенном температурном рубеже возникает внезапный резкий спад скорости вращения.

Звезды, входящие в класс желтых карликов (типа Солнца), температура поверхности у которых порядка 6000 К, имеют аномально низкие скорости вращения, почти равные нулю. Скорость вращения Солнца – 2 км/с. Низкие скорости вращения могут быть результатом передачи 99% первоначального момента количества движения в протопланетное облако.

Если это предположение, верно, то наука получит точный адрес для поиска планетных систем.

Источник

Как образовалась Земля?

Сотни миллионов лет силы притяжения сжимали «строительный материал» Земли — третьей по удаленности от Солнца планеты, которая появилась 4,6 млрд лет назад. Ее формирование не окончено и по сей день. До сих пор недра планеты и ее тонкая кора находятся в постоянном движении, изменяя очертания материков, рельеф и климат.

Рождение Земли и ее структура (4,6 млрд лет назад)

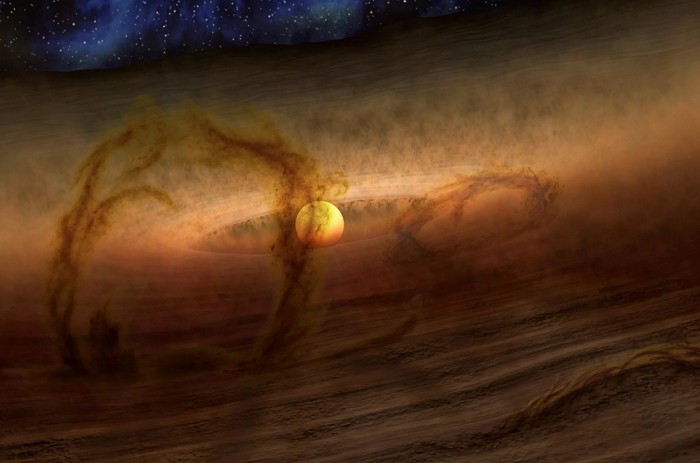

Туманность, из которой появилась Земля, представляла собой обломки звезд более ранних поколений. Она состояла из микроскопических частиц льда, железа и других веществ, собранных в более охлажденных слоях звезд и выброшенных в космос. Силы притяжения сталкивали эти частицы газового диска и склеивали их между собой. Такое явление называется аккрецией.

История нашей планеты записана в горных породах, но даже самые древние из них насчитывают только 3,7 млрд лет, поэтому о более ранних событиях земной эволюции можно судить лишь на основании косвенных данных и построенных на их основе гипотез.

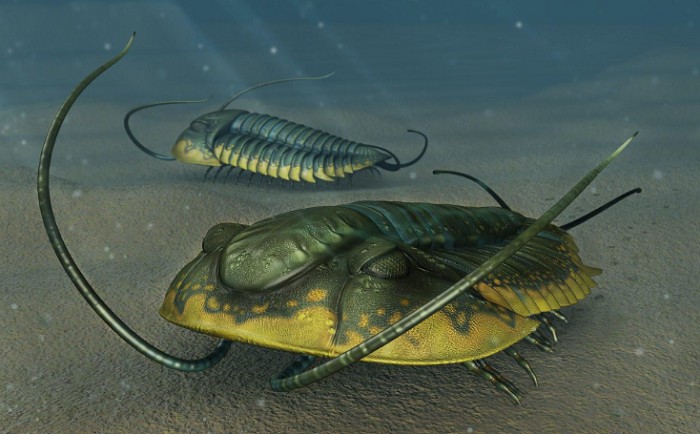

На следующем этапе формирования планеты мелкие частицы соединялись в крупные (размером до километра) — «строительные блоки», называемые планетезималями, которые сталкивались, то разрушаясь, то, наоборот, соединяясь вместе. Таким образом постепенно 5–4,6 млрд лет назад возникло ядро — центр-зародыш будущей планеты Земля.

Наиболее крупные из таких зародышей стали конкурировать между собой за планетезимали, которые оставались свободными. Это происходило на протяжении 1–10 млн лет. Зародыши планет внутренней части Солнечной системы захватывали газовые облака и сливались друг с другом. Процесс образования каждой планеты оказался уникальным, этим и объясняется их разнообразие.

Современная наука считает, что Земля сформировалась за 300–400 млн лет. Этот процесс был достаточно бурным, его сопровождали столкновения с астероидами и падения метеоритов.

Как в гигантской центрифуге, более плотные вещества опускались к центру планеты, в то время как легкие всплывали на поверхность. Эволюция Земли продолжалась и после ее рождения. Два вида энергии: та, которая образовывалась при склеивании частиц, та, что высвобождалась в результате ядерных реакций, разогревали недра юной планеты. В результате этого стало интенсивно формироваться ядро и внутренние оболочки Земли.

Внутренние слои планеты были настолько раскалены, что на глубине всего в несколько десятков километров лежал пласт расплавленных горных пород. С момента формирования Земли вещество и энергия недр, поверхности и атмосферы находились в состоянии постоянного взаимного обмена. Тем самым были созданы условия для зарождения будущей жизни.

Начальный этап жизни юной планеты после ее рождения принято называть догеологическим. Этот период длился 0,9 млрд лет, он пока еще недостаточно изучен и скрывает множество загадок. В то время появлялось множество вулканов, которые выбрасывали газы и водяные пары.

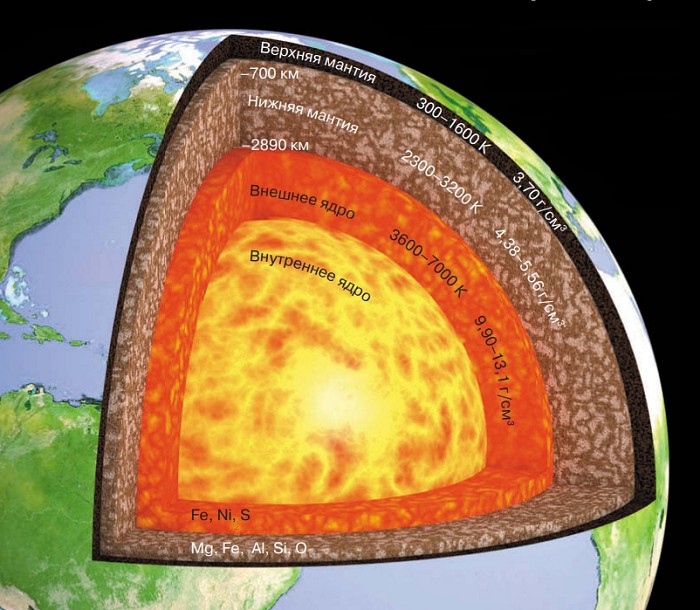

Принято считать, что в догеологический период сформировались важнейшие оболочки, которые современная наука выделяет в структуре Земли, — ядро, мантия и земная кора. Такое расслоение было вызвано мощной метеоритной бомбардировкой планеты и последующим плавлением некоторых ее частей.

Существует две гипотезы того, как появилось земное ядро. Согласно первой изначально однородное вещество, из которого состояла Земля, разделилось на тяжелый центр, куда «стекало» расплавленное железо, и более легкую мантию, состоящую из силикатов. Образование ядра, которое и по сей день остается жидким, происходило по мере того, как капли металла и другие тяжелые химические соединения как бы просачивались к сердцу планеты. Место опускающихся тяжелых соединений занимали более легкие шлаки — они поднимались к поверхности Земли. Из них состоит современная кора планеты и внешняя часть мантии. Это предположение не дает убедительного объяснения тому, как расплавленный железно-никелевый сплав мог «просочиться» более чем на тысячу километров вглубь земного шара и достичь его центра.

Сторонники второй гипотезы считают, что железное ядро Земли — это остатки железных метеоритов, с которыми сталкивалась планета вскоре после своего рождения. Потом их покрыл слой каменных (силикатных) метеоритов, из которого образовалась мантия. Уязвимое место этой гипотезы в том, что для такого хода событий железные и каменные метеориты должны были существовать раздельно и падать на Землю в строгой очередности. В то же время исследования показывают, что те из них, которые имеют железную структуру, могут появиться только в результате разрушения уже сформированной планеты. Таким образом, они не могут быть младше других планет Солнечной системы. Так как обе гипотезы не вполне убедительны, остается признать, что точным знанием о возникновении ядра Земли люди пока не обладают.

Плотное внутреннее ядро Земли очень важно для всего живого. Благодаря ему масса планеты достаточно велика, чтобы удерживать в своем гравитационном поле атмосферные газы, водяные пары, без которых не было бы гидросферы, и другие земные слои. Если бы Земля лишилась своего ядра, то мы остались бы и без воды, и без воздуха.

Как же устроено земное ядро, которое, очевидно, возникло в самом начале жизни планеты? В нем есть внешние и внутренние оболочки. Считается, что внешний слой лежит на глубине в 2900–5100 км от поверхности Земли и по своим физическим свойствам характеризуется почти как жидкость. Он состоит из потоков расплавленного железа и никеля и является прекрасным проводником электрического тока. Именно этому слою мы обязаны существованием магнитного поля нашей планеты, которое создается по законам электромагнитной индукции постоянно движущимся проводником тока.

Промежуток в 1270 км от внешнего слоя до центра земного шара занимает внутреннее ядро, состоящее на 4/5 из железа и на 1/5 из диоксида кремния. Оно обладает очень высокой температурой и большой плотностью. Внешнее ядро связано с земной мантией, тогда как внутреннее существует само по себе. Высокие температуры сочетаются в последнем с огромным давлением (до 3 млн атмосфер), поэтому его вещество остается твердым. Предполагают, что даже легчайший из земных газов — водород — в таких условиях существует в твердой фазе.

Происхождение земного ядра и внутренняя структура нашей планеты продолжают быть научными загадками. Очень многое остается непознанным по сей день. Пока большинство ученых сходятся во мнении, что формирование центральной оболочки началось одновременно с рождением самой Земли.

Ядро покрывает мантия. Ее пластическое (полурасплавленное, нетвердое) вещество заполняет толщу пространства на глубину 2900 км от земной коры к центру планеты. Масса мантии составляет примерно 67% от общей массы планеты. Считается, что этот слой неустойчив за счет своего пластического состояния и находится в постоянном движении. В наиболее глубоких слоях мантии, где давление выше, его состояние переходит в твердое. Внешняя оболочка Земли — кора — имеет толщину от нескольких километров под дном океанов до нескольких десятков километров под материками.

В самом начале истории нашей планеты земная кора была относительно тонкая и представляла собой застывший слой расплавленного базальта. На сегодняшний день в ней различают три слоя: осадочный — у самой поверхности, гранитный и самый глубокий — базальтовый. Первые два хорошо изучены геологами, а вот третий пока никто не видел. На континентах базальтовый слой не выходит на поверхность, а из-за нахождения на большой глубине он недоступен даже для самых современных буровых скважин.

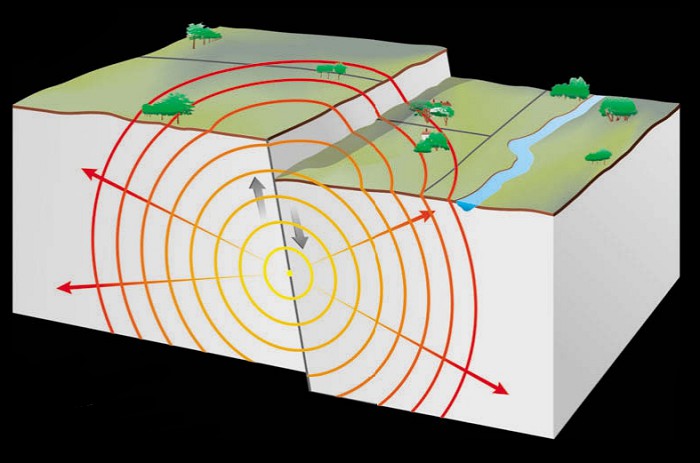

Однако мы все равно знаем о нем кое-что благодаря новейшим сейсмическим методам. Во время землетрясений на глубине 10–700 км возникают волны, которые называют сейсмическими. Как у всякой волны, их скорость тем выше, чем плотнее та среда, в которой они распространяются (например, звуковые волны распространяются в воде в 4,5 раза быстрее, чем в воздухе). Анализируя скорость сейсмических волн, можно судить о плотности вещества на разных уровнях в земной коре.

С помощью такого метода была построена карта глубины нашей планеты и доказано, что скорость сейсмических волн в самом нижнем слое земной коры близка к той, которая развивается в базальтовом. Еще одно косвенное подтверждение существования этого третьего загадочного слоя — повсеместное распространение на Земле базальтовых лав. Современные поля, состоящие из этого вещества, на поверхности планеты — след древних вулканических извержений. По глубоким разломам расплавленный базальт поднимался из земных недр, выплескивался на поверхность и застывал.

Как же возник базальтовый слой земной коры? В самом начале жизни нашей планеты, примерно 4–4,5 млрд лет назад, Земля была сильно раскалена. В верхней части мантии давление было немного ниже, поэтому там был возможен переход части веществ из твердого состояния в жидкое. Образовывалась магма, близкая по составу к базальту. Она медленно двигалась вверх к поверхности Земли. Извергаясь, магма остывала и отвердевала. Так постепенно складывалась кора из базальтов.

Говоря о строении Земли, нам часто придется пользоваться термином «горные породы». Считается, что впервые так назвал разные группы минералов русский ученый Василий Михайлович Севергин в конце XVIII в. В те времена изучение камней было частью горного дела, поэтому использовалось слово «горные», хотя камни, разумеется, существуют не только в горах.

Горные породы делятся на три основных типа: магматические, осадочные и метаморфические. Происхождение первого типа нам уже понятно: эти породы образованы застывшей магмой. Они имеют ярко выраженное кристаллическое строение, при этом чем медленнее остывала вулканическая лава, тем крупнее получались кристаллы. К таким породам относятся, например, граниты и базальты.

Осадочные породы возникают из обломков кристаллических минералов, их так и называют — обломочные (песок, речная галька или мельчайшие частицы, которые образуют глину), а также из останков живых организмов — тогда они называются органическими (это и каменный уголь, и известняк, в котором видны осколки морских ракушек, и, конечно же, нефть). Когда минералы подвергаются глубоким физическим и химическим изменениям (метаморфозам) под действием высоких температур и давления, получаются метаморфические породы.

Метаморфизму могут подвергаться как магматические, так и осадочные породы. К первым относятся многие сланцы, а ко вторым — хорошо известный мрамор, который возник в результате глубоких преобразований известняка.

Одной из самых распространенных в земной коре пород считаются метаморфические гнейсы.

Формирование поверхности древней Земли и возникновение Луны (4,6–4 млрд лет назад)

На начальном этапе формирования Земли (около 4,6–4 млрд лет назад) расслоение внутренней материи земного шара сопровождалось интенсивной метеоритной бомбардировкой поверхности планеты. Метеориты падали на Землю и образовывали кратеры. Огромная энергия ударов, подчиняясь закону ее сохранения, переходила в тепло: холодные (около абсолютного нуля!) метеориты разогревали земную поверхность и недра планеты. Одновременно с метеоритным подогревом шло постоянное извержение огромного количества вулканов. Пары и газы выходили наружу из глубин планеты.

Из раскаленных недр вырывалась расплавленная магма, которая покрывала огромные пространства юной планеты и образовывала базальтовые поля — в то время земная поверхность была похожа на лунную.

Шаг за шагом внутренняя структура Земли приближалась к современной научной модели. Формировались ядро, мантия и кора, которая еще многократно изменялась, прежде чем приняла знакомые нам очертания.

Луна превосходит любой другой спутник в Солнечной системе по соотношению собственного размера к такой же характеристике Земли. В этом заключатся непохожесть Луны на другие планеты-спутники. Ее загадку долго пыталась разгадать современная наука. Наиболее убедительной считается гипотеза, согласно которой Луна появилась после мощного столкновения небесных тел. О подробностях этой космической катастрофы и ее влиянии на историю Земли мы поговорим позже.

Луна не похожа на нашу планету: на ее поверхности нет воды, не существует лунной атмосферы, в ее составе мало железа, а также летучих соединений. Однако соотношение изотопов кислорода у этих планет почти одинаково. Этот важный показатель еще называют кислородной подписью. Такие данные позволяют выдвинуть гипотезу о том, что и Земля, и Луна сформировались из одних и тех же планетезималей («строительных блоков») на одинаковом расстоянии от Солнца.

Присутствием огромного спутника объясняются многие явления на нашей планете. Луна находится по космическим меркам не очень далеко от нас, поэтому ее притяжение хорошо ощущается на Земле. Оно вызывает приливы и отливы не только в океанах, но и в закрытых водоемах земной коры.

Лунное притяжение вызывает волны, которые пробегают по земной поверхности и вытягивают ее примерно на 50 см в сторону планеты-спутника.

Великая космическая катастрофа и метеоритные бомбардировки

Ученые Дональд Дэвис и Уильям Хартманн объясняли появление Луны с помощью гипотезы космической катастрофы. Суть ее в том, что протоземля в некоторый момент столкнулась с другой древней планетой, размер которой был, как у современного Марса. Этой гипотетической планете дали имя Тея — так греки называли мать богов солнца, зари и луны (Гелиоса, Эос и Селены).

Считается, что Тея появилась 4,6 млрд лет назад одновременно с другими планетами Солнечной системы и тоже вращалась по орбите Земли, но притяжение Солнца и Земли сместили ее, и она врезалась в Землю.

Столкновение произошло на небольшой скорости и почти по касательной — планеты не разрушились и только часть вещества Земли и Теи была выброшена в космос. Эти попавшие на околоземную орбиту обломки и дали начало Луне, которая стала двигаться по земной орбите. Земля же после столкновения увеличила скорость своего вращения (цикл «день-ночь») и наклон его оси.

Компьютерное моделирование подтвердило возможность такого хода событий и указало на то, что Луне после столкновения потребовалась сто лет — лишь миг по космическим меркам, — чтобы стать шаром. Низкое содержание железа в составе спутника нашей планеты объясняется тем, что столкновение произошло уже после формирования земного ядра, которое вобрало в себя большую часть земного железа.

Обломки астероидов, блуждающие в космосе, куски планетезималей, которые так и не стали планетами, — весь этот космический мусор выпадал на поверхности Земли и Луны в виде метеоритов. Предполагают, что в первые 700 млн лет своей жизни наша планета притягивала больше метеоритов, чем ее спутник, из-за своей массы, превосходящей лунную.

Масштабные геологические изменения последующих временных эпох скрыли от нас следы былых космических атак. На поверхности же Луны, а также таких планет, как Марс и Меркурий, остались отметки соударений — кратеры. Они могут быть огромными и напоминать моря размером в тысячи километров или совсем маленькими. Земля в начале своей жизни также подвергалась бомбардировке метеоритами самых разных размеров.

На поверхность нашей планеты за 100 млн лет упало 3 ´ 1022 кг космических обломков — этого хватило бы, чтобы составить грузовой поезд из 500 000 000 000 000 000 нагруженных вагонов! При падении метеоритов их кинетическая энергия переходила в тепловую. Они разрушались и взрывались, нагревая Землю, выделяя газы и смешивая вещества из своего состава с земными.

Тепло, которое при этом выделялось, частично расплавило оболочку молодой планеты, но последовавшие гигантские извержения вулканов почти полностью уничтожили следы космической бомбардировки.

Более 160 метеоритных кратеров найдено на поверхности Земли. Они сразу возникали группами в зонах метеоритных дождей, которые покрывали десятки квадратных километров земной поверхности. Метеоритный дождь — это падение множества обломков одного крупного метеорита.

При этом вместо одного углубления появляется целое поле из них — серия кратеров, направление которой может указать путь, по которому двигались обломки, оказавшись в атмосфере.

Кратеры, как правило, имеют округлую форму, они около 100 км в диаметре и обнесены возвышающимся по краям насыпным валом.

Метеориты достигают Земли по сей день. Фрагменты разрушившегося астероида упали из космоса 15 февраля 2013 г. на город Челябинск в России. Всего на территории этого государства существует 16 крупных кратеров, метеоритное происхождение которых доказано. Их помогают выявить снимки, сделанные со спутников.

В 1908 г. на Землю упал Тунгусский метеорит. Взрыв при этом был сравним с эффектом от взрыва очень мощной водородной бомбы (40–50 мегатонн в тротилловом эквиваленте). В радиусе 25–30 км от места падения были повалены деревья, а на значительной части Евразии заметно свечение неба и облаков. Далеко не всегда падение метеоритов выглядит так катастрофично. Большинство из найденных более скромны по размеру.

Метеориты по своему составу делятся на железные, каменные и смешанного типа (железокаменные). Железные метеориты в своем составе всегда имеют металл никель, анализ содержания которого в найденном камне позволяет признать его небесное происхождение.

Поверхность метеорита хранит следы его прохождения через земную атмосферу. Обломки космических тел проникают в верхние слои атмосферы с чудовищной скоростью — более 11 км/с! Возникающее при этом трение очень велико — летящее тело разогревается и плавится. Встречный поток воздуха мгновенно срывает размягчившийся слой, и за движущимся метеоритом тянется дымовой след — шлейф мелких капелек расплава. Сопротивление воздуха тормозит разогнавшееся тело, снижая его скорость до скорости свободного падения. При этом последний из расплавленных слоев застывает на поверхности небесного камня в виде тонкой (менее 1 мм) пленки, которую называют корой плавления. Она не отличается по своему составу от самого метеорита, но выделяется своей структурой и видом. Кора плавления почти всех метеоритов черного цвета.

В Российской Академии наук существует специальный комитет, который занимается поиском и изучением метеоритов. За долгое время им собрана одна из лучших в мире коллекций небесных камней — ее начало было положено еще в XVIII в. Метеориты собирают во многих городах России, с ними можно познакомиться в краеведческих и геологических музеях.

Десятки и сотни миллионов лет метеоритные обстрелы не только разогревали недра Земли, но и меняли ее облик. Даже процессы в первичной атмосфере, которые сделали ее наконец пригодной для жизни, могли быть вызваны такими небесными камнями. Когда метеорит на огромной скорости входит в плотные воздушные слои, он раскаляется и начинает гореть, при этом выделяются водяной пар и углекислый газ — обычные для многих реакций горения.

Типичный метеорит, попадая в атмосферу Земли, высвобождает около 12% своей массы в виде водяного пара и около 6% углекислого газа, всего 18% — почти пятую часть. Если вспомнить наш воображаемый гигантский поезд, нагруженный метеоритным веществом, которое выпало на планету вскоре после ее рождения, получится, что масса выделившихся газов поместилась бы в 90 000 000 000 000 000 наполненных вагонов. Такое колоссальное количество новых газов, занесенных метеоритами, изменило первичную атмосферу — она обогатилась веществами, которые впоследствии стали строительными материалами для жизни на Земле.

Одно из лучших мест для сбора и изучения метеоритов — ледяные пустыни Антарктиды. Своих камней там очень мало, поэтому чернеющий на снегу обломок, скорее всего, в буквальном смысле упал с неба. Изучение метеоритов настолько важно для развития наших знаний о космосе, что создаются даже специальные машины-роботы, которые будут способны обследовать антарктические просторы в поисках упавших небесных камней.

Сильно увеличив содержание в атмосфере водяных паров и углекислого газа, метеориты повысили общую влажность земной атмосферы и ее температуру. Второе обстоятельство вызвано присутствием углекислого газа и создаваемого им парникового эффекта — о нем мы еще будем говорить не раз. Часть ученых считает также, что метеоритный обстрел из космоса помог образованию в древнем океане крупных органических молекул. Для подтверждения этой гипотезы группа японских ученых провела интересный эксперимент: с помощью специально сконструированной пушки они воспроизводили древнюю метеоритную бомбардировку, обстреливая океан «метеоритами» типичного для космических тел состава (то есть содержащих железо, никель и углерод). Результаты показали, что в воде после такой бомбежки действительно появился ряд органических молекул, в том числе аминокислоты, жирные кислоты и амины.

Атмосфера и гидросфера Земли — условия существования будущей жизни (4,3–3,8 млрд лет назад)

В начале земной эволюции базальтовый слой земной коры образовывался в недрах планеты и расплавленная магма поднималась вверх по разломам коры. Она содержала газы. При высоких температурах и давлении химические реакции протекали бурно. Их продуктами становились такие привычные нам земные вещества, как азот, водород, монооксид углерода (угарный газ), углекислый газ и вода. Можно сказать, что первичная атмосфера вышла из земных недр.

Масса Земли к тому времени была уже достаточно большой, чтобы удерживать атмосферные газы за счет сил притяжения.

Однако первичная атмосфера не была похожа на современную.

Древние вулканы выбрасывали облака газов. Более легкие из них (водород и гелий) поднимались вверх, достигая открытого космоса, а тяжелые удерживались земным притяжением у поверхности планеты. Из этих газов 4,3–3,8 млрд лет назад и сложилась первичная атмосфера Земли. Конечно, то, что выдыхали вулканы, сильно отличалось от сегодняшней азотно-кислородной атмосферы. Юная планета была окружена облаками азота, аммиака, углекислого газа, метана, водорода, инертных (благородных) газов, а также парами воды, соляной, борной и плавиковой кислот. Только кислорода в первичной атмосфере почти не было — его содержание в «воздухе» древней планеты составляло менее 0,001% от нынешней концентрации.

В те времена практически весь кислород был связан в различных химических соединениях и не существовал в свободном состоянии. Ядовитая, непригодная для дыхания атмосфера также не обладала и озоновым слоем, который защищает сегодня все живое от космической радиации. Однако постепенно она обогащалась продуктами сгорания метеоритов.

Современная атмосфера Земли совсем не похожа на древнюю: ее главные составляющие — азот (3/4 объема), кислород (1/5) и благородный газ аргон (около 1/100). В ней существенно меньше углекислого газа и водяных паров, а другие летучие элементы представлены в крайне малых, как говорят химики, следовых количествах.

Медленное охлаждение Земли и формирование первичной атмосферы помогли появиться и водной оболочке планеты — гидросфере. Как мы знаем, в древней атмосфере было очень много водяного пара, который вырывался из недр вместе с расплавленной лавой. Конденсируясь, он выпадал в виде дождей. На земной поверхности собирались потоки воды, они сливались вместе и заполняли углубления. Так возникали древнейшие озера. Поверхность Земли была еще слишком горячей, жидкость закипала, и столбы пара снова поднимались в атмосферу. Такая циркуляция воды помогала остудить поверхность планеты. Со временем озера становились все крупнее, превращаясь в океаны. Новые потоки воды несли в них частицы горных пород, продукты выветривания и растворенные вещества с земной поверхности. Последние представляли собой смесь солей. Таким образом морская вода обретала свой вкус — именно такой, какой мы знаем сегодня.

Мы не должны удивляться тому, что вода на Земле появилась в виде пара вместе с потоками расплавленной магмы, вырывающейся из щелей коры: и в настоящее время количество воды, которая в связанном виде хранится в земной мантии, столь велико, что значительно превышает объем всех океанов и морей планеты.

Описанная схема формирования первичной атмосферы и гидросферы выглядит последовательной и логичной, но ведь никто из ученых не мог непосредственно наблюдать за теми процессами, которые протекали около 4 млрд лет назад. Мы имеем дело с гипотезами, основанными на косвенных данных. В них пока еще немало противоречий и загадок. Наука знает очень немного про первый период земной эволюции.

Земля — единственная среди планет Солнечной системы, где существует развитая гидросфера. Воды на нашей планете так много, что она занимает примерно 2/3 ее поверхности, образуя Мировой океан. Верхние слои коры, земную поверхность, нижние слои атмосферы и гидросферу иногда объединяют вместе и называют географической (ландшафтной) оболочкой.

Источник