Большой Взрыв

Большой Взрыв

| Космология |

|

| Родственные темы |

|

| Шаблон: Просмотр • Обсуждение • Править |

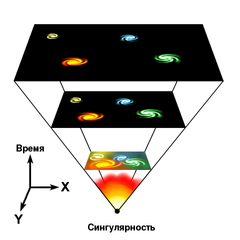

Большо́й взрыв (от англ. Big Bang ) — гипотетическое начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.

Содержание

Современные представления теории Большого взрыва

По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла 13,73 ± 0,12 млрд [1] лет назад из некоторого начального «сингулярного» состояния с температурой примерно 10 32 K (Планковская температура) и плотностью около 10 93 г/см 3 (Планковская плотность), и с тех пор непрерывно расширяется и охлаждается. Ранняя Вселенная представляла собой однородную и изотропную среду с необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. В результате расширения и охлаждения во Вселенной произошли фазовые переходы, аналогичные конденсации жидкости из газа, но применительно к элементарным частицам.

Приблизительно через 10 −35 секунд после наступления Планковской эпохи (Планковское время — 10 −43 секунд после Большого взрыва, в это время гравитационное взаимодействие отделилось от остальных фундаментальных взаимодействий) фазовый переход вызвал экспоненциальное расширение Вселенной. Данный период получил название Космической инфляции. После окончания этого периода строительный материал Вселенной представлял собой кварк-глюонную плазму. По прошествии времени температура упала до значений, при которых стал возможен следующий фазовый переход, называемый бариогенезисом. На этом этапе кварки и глюоны объединились в барионы, такие как протоны и нейтроны. При этом одновременно происходило асимметричное образование как материи, которая превалировала, так и антиматерии, которые взаимно аннигилировали, превращаясь в излучение.

Дальнейшее падение температуры привело к следующему фазовому переходу — образованию физических сил и элементарных частиц в их современной форме. После чего наступила эпоха нуклеосинтеза, при которой протоны, объединяясь с нейтронами, образовали ядра дейтерия, гелия-4 и ещё нескольких лёгких изотопов. После дальнейшего падения температуры и расширения Вселенной наступил следующий переходный момент, при котором гравитация стала доминирующей силой. Через 380 тысяч лет после Большого взрыва температура снизилась настолько, что стало возможным существование атомов водорода (до этого процессы ионизации и рекомбинации протонов с электронами находились в равновесии).

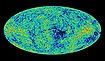

После эры рекомбинации материя стала прозрачной для излучения, которое, свободно распространяясь в пространстве, дошло до нас в виде реликтового излучения.

Начальное состояние Вселенной

Экстраполяция наблюдаемого расширения Вселенной назад во времени приводит при использовании общей теории относительности и некоторых других альтернативных теорий гравитации к бесконечной плотности и температуре в конечный момент времени в прошлом. Более того, теория не даёт никакой возможности говорить о чём-либо, что предшествовало этому моменту (лишь потому, что Большой взрыв радикально изменил законы Вселенной: при этом теория вовсе не отрицает возможность существования чего-либо до Большого взрыва), а размеры Вселенной тогда равнялись нулю — она была сжата в точку. Это состояние называется космологической сингулярностью и сигнализирует о недостаточности описания Вселенной классической общей теорией относительности. Насколько близко к сингулярности можно экстраполировать известную физику, является предметом научных дебатов, но практически общепринято, что допланковскую эпоху рассматривать известными методами нельзя. Многие учёные полушутя-полусерьёзно называют космологическую сингулярность «рождением» (или «сотворением») Вселенной. Невозможность избежать сингулярности в космологических моделях общей теории относительности была доказана в числе прочих теорем о сингулярностях Р. Пенроузом и С. Хокингом в конце 1960-ых годов. Её существование является одним из стимулов построения альтернативных теорий гравитации.

Дальнейшая эволюция Вселенной

Согласно теории Большого взрыва, дальнейшая эволюция зависит от измеримого экспериментально параметра — средней плотности вещества в современной Вселенной. Если плотность не превосходит некоторого (известного из теории) критического значения, Вселенная будет расширяться вечно, если же плотность больше критической, то процесс расширения когда-нибудь остановится и начнётся обратная фаза сжатия, возвращающая к исходному сингулярному состоянию. Современные экспериментальные данные относительно величины средней плотности ещё недостаточно надёжны, чтобы сделать однозначный выбор между двумя вариантами будущего Вселенной.

Есть ряд вопросов, на которые теория Большого взрыва ответить пока не может, однако основные её положения обоснованы надёжными экспериментальными данными, а современный уровень теоретической физики позволяет вполне достоверно описать эволюцию такой системы во времени, за исключением самого начального этапа — порядка сотой доли секунды от «начала мира». Для теории важно, что эта неопределённость на начальном этапе фактически оказывается несущественной, поскольку образующееся после прохождения данного этапа состояние Вселенной и его последующую эволюцию можно описать вполне достоверно.

История открытия Большого взрыва

- 13,73 ± 0,12 млрд лет назад произошел Большой взрыв.

- 1916 — вышла в свет работа физикаАльберта Эйнштейна «Основы общей теории относительности», которой он завершил создание релятивистской теории гравитации.

- 1917 — Эйнштейн на основе своих уравнений поля развил представление о пространстве с постоянной во времени и пространстве кривизной (модель Вселенной Эйнштейна, знаменующая зарождение космологии), ввёл космологическую постоянную Λ. (Впоследствии Эйнштейн назвал введение космологической постоянной одной из самых больших своих ошибок; уже в наше время выяснилось, что Λ-член играет важнейшую роль в эволюции Вселенной). В. де Ситтер выдвинул космологическую модель Вселенной (модель де Ситтера) в работе «Об эйнштейновской теории гравитации и её астрономических следствиях».

- 1922 — советскийматематик и геофизикАл. Ал. Фридман нашёл нестационарные решения гравитационного уравнения Эйнштейна и предсказал расширение Вселенной (нестационарная космологическая модель, известная как решение Фридмана). Если экстраполировать эту ситуацию в прошлое, то придётся заключить, что в самом начале вся материя Вселенной была сосредоточена в компактной области, из которой и начала свой разлёт. Поскольку во Вселенной очень часто происходят процессы взрывного характера, то у Фридмана возникло предположение, что и в самом начале её развития также лежит взрывной процесс — Большой взрыв.

- 1923 — немецкийматематикГ. Вейль отметил, что если в модель де Ситтера, которая соответствовала пустой Вселенной, поместить вещество, она должна расширяться. О нестатичности Вселенной де Ситтера говорилось и в книге А. Эддингтона, опубликованной в том же году.

- 1924 — К. Вирц обнаружил слабую корреляцию между угловыми диаметрами и скоростями удаления галактик и предположил, что она может быть связана с космологической моделью де Ситтера, согласно которой скорость удаления отдалённых объектов должна возрастать с их расстоянием.

- 1925 — К. Э. Лундмарк и затем Штремберг, повторившие работу Вирца, не получили убедительных результатов, а Штремберг даже заявил, что «не существует зависимости лучевых скоростей от расстояния от Солнца». Однако было лишь ясно, что ни диаметр, ни блеск галактик не могут считаться надёжными критериями их расстояния. О расширении непустой Вселенной говорилось и в первой космологической работе бельгийскоготеоретикаЖоржа Леметра, опубликованной в этом же году.

- 1927 — опубликована статья Леметра «Однородная Вселенная постоянной массы и возрастающего радиуса, объясняющая радиальные скорости внегалактических туманностей». Коэффициент пропорциональности между скоростью и расстоянием, полученный Леметром, был близок к найденному Э. Хабблом в 1929. Леметр был первым, кто чётко заявил, что объекты, населяющие расширяющуюся Вселенную, распределение и скорости движения которых и должны быть предметом космологии — это не звёзды, а гигантские звёздные системы, галактики. Леметр опирался на результаты Хаббла, с которыми он познакомился, будучи в США в 1926 г. на его докладе.

- 1929 — 17 января в Труды Национальной академии наук США поступили статьи Хьюмасона о лучевой скорости NGC 7619 и Хаббла, называвшаяся «Связь между расстоянием и лучевой скоростью внегалактических туманностей». Сопоставление этих расстояний с лучевыми скоростями показало чёткую линейную зависимость скорости от расстояния, по праву называющуюся теперь законом Хаббла.

- 1948 — выходит работа Г. А. Гамова о «горячей вселенной», построенная на теории расширяющейся вселенной Фридмана. По Фридману, вначале был взрыв. Он произошёл одновременно и повсюду во Вселенной, заполнив пространство очень плотным веществом, из которого через миллиарды лет образовались наблюдаемые тела Вселенной — Солнце, звёзды, галактики и планеты, в том числе Земля и всё что на ней. Гамов добавил к этому, что первичное вещество мира было не только очень плотным, но и очень горячим. Идея Гамова состояла в том, что в горячем и плотном веществе ранней Вселенной происходили ядерные реакции, и в этом ядерном котле за несколько минут были синтезированы лёгкие химические элементы. Самым эффектным результатом этой теории стало предсказание космического фона излучения. Электромагнитное излучение должно было, по законам термодинамики, существовать вместе с горячим веществом в «горячую» эпоху ранней Вселенной. Оно не исчезает при общем расширении мира и сохраняется — только сильно охлаждённым — и до сих пор. Гамов и его сотрудники смогли ориентировочно оценить, какова должна быть сегодняшняя температура этого остаточного излучения. У них получалось, что это очень низкая температура, близкая к абсолютному нулю. С учётом возможных неопределённостей, неизбежных при весьма ненадёжных астрономических данных об общих параметрах Вселенной как целого и скудных сведениях о ядерных константах, предсказанная температура должна лежать в пределах от 1 до 10 К. В 1950 году в одной научно-популярной статье (Physics Today, № 8, стр. 76) Гамов объявил, что скорее всего температура космического излучения составляет примерно 3 К.

- 1955 — Советский радиоастроном Тигран Шмаонов экспериментально обнаружил шумовое СВЧ излучение с температурой около 3K. [2]

- 1964 — американские радиоастрономыА. Пензиас и Р. Вилсон открыли космический фон излучения и измерили его температуру: она оказалась равной 3 К! Это было самое крупное открытие в космологии со времён открытия Хабблом в 1929 году общего расширения Вселенной. Теория Гамова была полностью подтверждена. В настоящее время это излучение носит название реликтового; термин ввёл советскийастрофизикИ. С. Шкловский.

- 2003 — спутник Космический телескоп Хаббла и др.), полученная информация подтвердила космологическую модель ΛCDM и инфляционную теорию. С высокой точностью был установлен возраст Вселенной и распределение по массам различных видов материи (барионная материя — 4 %, тёмная материя — 23 %, тёмная энергия — 73 %).

- 2009 — запущен спутник Планк, который с еще более высокой точностью измерит анизотропию реликтового излучения.

История термина

Первоначально теория Большого взрыва называлась «динамической эволюционирующей моделью». Впервые термин «Большой взрыв» применил Фред Хойл в своей лекции в 1949 (сам Хойл придерживался гипотезы «непрерывного рождения» материи при расширении Вселенной). Он сказал:

«Эта теория основана на предположении, что Вселенная возникла в процессе одного-единственного мощного взрыва и потому существует лишь конечное время… Эта идея Большого взрыва кажется мне совершенно неудовлетворительной».

На русский язык Big Bang можно перевести и как «Большой хлопок», что, вероятно, точнее соответствует уничижительному смыслу, который вложил в него Хойл. Однако после того, как его лекции были опубликованы, термин стал широко употребляться.

Критика теории Большого взрыва

Некоторые противники теории Большого взрыва считают, что Вселенная стационарна, то есть не эволюционирует, и не имеет ни начала, ни конца во времени. Сторонники такой точки зрения отвергают расширение Вселенной, а красное смещение объясняют гипотезой о «старении» света. Однако, как выяснилось, эта гипотеза противоречит наблюдениям, например, наблюдаемой зависимости продолжительности вспышек сверхновых от расстояния до них.

Существует также точка зрения о том, что законы Большого Взрыва действуют лишь в наблюдаемой нами части Вселенной (Метагалактике).

Кроме того, ТБВ не дает удовлетворительного ответа на вопрос о причинах возникновения сингулярности, или материи/энергии для её возникновения, обычно просто постулируя её безначальность.

Источник

Начало Вселенной: что говорят ученые

Почему возник мир, как это произошло, какие стадии тут были – это ряд вопросов, на которые еще долго не будет однозначного ответа.

Много темных пятен есть в изучении Космоса. Сегодня поговорим о самом темном отрезке существования нашего мира: с первых мгновений его образования до прозрачности для гамма-излучений.

Период этот охватывает 380 тыс. лет. С этого времени имеется хоть какая-то информация: реликтовое излучение. До этого – мы ничего не знаем, а можем только догадываться.

1. Начальный отсчет

О первых мгновениях существования Вселенной мы можем начинать рассуждать с так называемых планковских величин. Изначально мы имели некое сверхмалое тело сверхвысокой плотности.

Это было состояние сингулярности. Сколько оно длилось – никому не известно, так как понятие времени здесь неприменимо.

Что-то нарушило это состояние и произошел Большой Взрыв.

Отсчет мы можем вести только от нижеозначенных величин.

5,4 х 10 в минус 44-ой степени секунд.

2,2 х 10 в минус 5-ой степени грамм.

1,6 х 10 в минус 33-ей степени см.

С более мелкими величинами физика оперировать не может.

Другими словами – это некое начальное состояние Вселенной, от которого мы ведем отсчет.

2. Инфлатируем Вселенную

Возникает вопрос: как из столь малого размера Вселенная выросла до 1 см за мгновение (а это подтверждают наблюдения за реликтовым фоном)? Свойства вакуума позволяют это сделать.

А. Старобинский сделал расчет этого явления, который в дальнейшем был неоднократно перепроверен.

Возникло понятие инфлатонного поля, а сам процесс назвали инфляцией. Это поле действовало на мир во всех его точках, раздувая его по экспоненте.

Однако, можно столкнуться с проблемой: если Вселенная начала раздуваться, то как ее остановить? Ведь сила поля не меняется, а масштабы растут. Значит, энергии становится всё больше и больше.

Теория говорит о том, что началось «медленное скатывание»: поле стало ослабевать, вибрировать, и развалилось на частицы. Оно было не равномерным, а имело некоторые значения осцилляции. Благодаря им процесс замедлился и перешел в форму нашей Вселенной.

Понять все это невозможно, но будем верить физикам.

Основной вывод: Космос в период инфляции раздулся в 2,17 в 60-ой степени раз (триллионы триллионов раз).

Этот период длился до 1 наносекунды.

3. Кварковая эпоха

Занимает время вплоть до 1 миллисекунды от времени зарождения Вселенной.

Этот период проверен в лаборатории. Форма: кварк-глюонная плазма, т.е. существование только кварков, которые не могли сформировать протоны из-за температур.

Это состояние можно охарактеризовать как «пред-черно-дыровое». Электроны продавлены внутрь нейтронов, что разваливает их на кварки. Состояние очень нестабильное и грозит возникновением черной дыры.

В это время уже существовали фотоны: они поглощались и переизлучались, но не могли распространяться в пространстве.

4. Адронно-лептонная эпоха

Продолжалась где-то до 20 минуты после Большого Взрыва.

Они образовывались из сочетаний кварков и постепенного остывания пространства.

5. Фотонная эпоха

Длилась до 380 тыс. лет после возникновения нашего мира.

Возникли протоны (т.е. водород) и гелий. По расчетам Г. Гамова, их соотношение должно было быть приблизительно 3 к 1. Как показывает состав нынешней Вселенной, это соотношение осталось и сейчас по массе.

После прошествия 70 тыс. лет излучение перестало доминировать и материя стала преобладать.

К концу периода Космос стал прозрачным, т.е. фотоны вырвались и стали свободно распространяться в пространстве.

Карта этого – реликтовое излучение, полученное зондами Планка и WMAP.

Первые периоды существования Вселенной – нагромождение теорий и гипотез. Часть из них можно проверить в научных лабораториях (Большой адронный коллайдер не зря сделали), часть – только посчитать на бумаге.

Поэтому здесь нас будет ждать еще много открытий.

Источник