Школьная Энциклопедия

Nav view search

Навигация

Искать

Солнечная активность

Подробности Категория: Солнце Опубликовано 04.10.2012 13:03 Просмотров: 19351

Солнечная активность – это совокупность явлений, периодически возникающих в солнечной атмосфере. Проявления солнечной активности связаны с магнитными свойствами солнечной плазмы.

Что же вызывает возникновение солнечной активности? Постепенно увеличивается магнитный поток в одной из областей фотосферы. Затем здесь увеличивается яркость в линиях водорода и кальция. Такие области называются флоккулами.

Примерно в тех же участках на Солнце в фотосфере (т.е. несколько глубже) при этом также наблюдается увеличение яркости в белом (видимом) свете. Это явление называется факелами.

Увеличение энергии, выделяющееся в области факела и флоккула – следствие увеличившейся напряженности магнитного поля.

Через 1-2 дня после появления флоккула в активной области возникают солнечные пятна в виде маленьких черных точек – пор. Многие из них вскоре исчезают, лишь отдельные поры за 2-3 дня превращаются в крупные темные образования. Типичное солнечное пятно имеет размеры в несколько десятков тысяч километров и состоит из темной центральной части (тени) и волокнистой полутени.

Из истории изучения солнечных пятен

Первые сообщения о пятнах на Солнце относятся к наблюдениям 800 г. до н. э. в Китае, первые рисунки относятся к 1128 г. В 1610 г. астрономы начали использовать телескоп для наблюдения Солнца. Первоначальные исследования касались в основном природы пятен и их поведения. Но, несмотря на исследования, физическая природа пятен оставалась неясной до XX века. К XIX веку уже имелся достаточно продолжительный ряд наблюдений числа пятен, чтобы определить периодические циклы в активности Солнца. В 1845 г. профессора Д. Генри и С. Александер из Принстонского университета наблюдали Солнце с помощью термометра и определили, что пятна излучают меньше радиации по сравнению с окружающими областями Солнца. Позже было определено излучение выше среднего в областях факелов.

Характеристика солнечных пятен

Самая главная особенность пятен – наличие в них сильных магнитных полей, достигающих наибольшей напряженности в области тени. Представьте себе выходящую в фотосферу трубку силовых линий магнитного поля. Верхняя часть трубки расширяется, и силовые линии в ней расходятся, как колосья в снопе. Поэтому вокруг тени магнитные силовые линии принимают направление, близкое к горизонтальному. Магнитное поле как бы расширяет пятно изнутри и подавляет конвективные движения газа, переносящие энергию из глубины вверх. Поэтому в области пятна температура оказывается меньше примерно на 1000 К. Пятно является как бы охлажденной и скованной магнитным полем ямой в солнечной фотосфере.

Чаще всего пятна возникают целыми группами, но в них выделяются два больших пятна. Одно, небольшое, — на западе, а другое, поменьше, — на востоке. Вокруг них и между ними часто бывает множество мелких пятен. Такая группа пятен называется биполярной, потому что у больших пятен всегда противоположная полярность магнитного поля. Они как бы связаны с одной и той же трубкой силовых линий магнитного поля, которая в виде гигантской петли вынырнула из-под фотосферы, оставив концы где-то в глубоких слоях, увидеть их невозможно. Пятно, из которого выходит магнитное поле из фотосферы, имеет северную полярность, а то, в которое силовое поле входит обратно под фотосферу – южную.

Солнечные вспышки

Солнечные вспышки – самое мощное проявление солнечной активности. Они происходят в сравнительно небольших областях хромосферы и короны, расположенных над группами солнечных пятен. Проще говоря, вспышки – это взрыв, вызванный внезапным сжатием солнечной плазмы. Сжатие происходит под давлением магнитного поля и приводит к образованию длинного плазменного жгута в десятки и даже сотни тысяч километров. Количество энергии взрыва – от 10²³ Дж. Источник энергии вспышек отличается от источника энергии всего Солнца. Ясно, что вспышки имеют электромагнитную природу. Энергия, излучаемая вспышкой в коротковолновой области спектра, состоит из ультрафиолетовых и рентгеновских лучей.

Как и всякий сильный взрыв, вспышка порождает ударную волну, которая распространяется вверх в корону и вдоль поверхностных слоев солнечной атмосферы. Излучение солнечных вспышек оказывает особенно сильное воздействие на верхние слои земной атмосферы и ионосферу. В результате этого происходит целый комплекс геофизических явлений на Земле.

Протуберанцы

Наиболее грандиозными образованиями в солнечной атмосфере являются протуберанцы. Это плотные облака газов, возникающие в солнечной короне или выбрасываемые в нее из хромосферы. Типичный протуберанец имеет вид гигантской светящейся арки, опирающейся на хромосферу и образованной струями и потоками более плотного, чем корона, вещества. Температура протуберанцев около 20 000 К. Некоторые из них существуют в короне несколько месяцев, другие, появляющиеся рядом с пятнами, быстро движутся со скоростями около 100 км/с и существуют несколько недель. Отдельные протуберанцы движутся с еще большими скоростями и внезапно взрываются; они называются эруптивными. Размеры протуберанцев могут быть разными. Типичный протуберанец имеет высоту около 40 000 км и ширину около 200 000 км.

Имеется множество типов протуберанцев. На фотографиях хромосферы в красной спектральной линии водорода протуберанцы хорошо видны на диске Солнца в виде темных длинных волокон.

Области на Солнце, в которых наблюдаются интенсивные проявления солнечной активности, называются центрами солнечной активности. Общая активность Солнца периодически меняется. Существует множество способов оценивать уровень солнечной активности. Индекс солнечной активности – числа Вольфа W. W= k (f+10g), где k – коэффициент, учитывающий качество инструмента и производимых с его помощью наблюдений, f – полное число пятен, наблюдаемых в данный момент на Солнце, g – удесятеренное число групп, которые они образуют.

Эпоху, когда количество центров активности наибольшее, считают максимумом солнечной активности. А когда их совсем или почти нет – минимумом. Максимумы и минимумы чередуются в среднем с периодом 11 лет – одиннадцатилетний цикл солнечной активности.

Влияние солнечной активности на жизнь на Земле

Влияние это очень велико. Первым это влияние начал исследовать А.Л.Чижевский в июне 1915 г. Северные полярные сияния наблюдались в России и даже в Северной Америке, а «магнитные бури непрерывно нарушали движение телеграмм». В этот период ученый обращает внимание на то, что повышенная солнечная активность совпадает с кровопролитием на Земле. И действительно, сразу после появления больших пятен на Солнце на многих фронтах Первой мировой усилились военные действия. Он посвятил этим исследованиям всю свою жизнь, но его книга «В ритме Солнца» осталась недописанной и вышла только в 1969 г., через 4 года после смерти Чижевского. Он обратил внимание на связь между увеличением солнечной активности и земными катаклизмами.

Поворачиваясь к Солнцу то одним, то другим своим полушарием, Земля получает энергию. Этот поток можно представить в виде бегущей волны: там, где падает свет — ее гребень, где темно – провал: энергия то прибывает, то убывает.

Магнитные поля и потоки частиц, которые идут от солнечных пятен, достигают Земли и влияют на мозг, сердечно-сосудистую и кровеносную системы человека, на его физическое, нервное и психологическое состояние. Высокий уровень солнечной активности, его быстрые изменения возбуждают человека.

Сейчас влияние солнечной активности на Землю изучается очень активно. Появились новые науки — гелиобиология, солнечно-земная физика, — которые исследуют взаимосвязь жизни на Земле, погоды, климата с проявлениями солнечной активности.

Астрономы говорят, что Солнце становится все более ярким и жарким. Это связано с тем, что за последние 90 лет активность его магнитного поля увеличилась более чем вдвое, причем наибольший рост произошел за последние 30 лет. Сейчас ученые могут предсказывать солнечные вспышки, что дает возможность заблаговременно подготовиться к возможным сбоям в работе радио- и электросетей.

Сильная солнечная активность может привести к тому, что на Земле выйдут из строя линии электропередач, изменятся орбиты спутников, которые обеспечивают работу систем связи, «направляют» самолеты и океанские лайнеры. Солнечное «буйство» обычно характеризуется мощными вспышками и появлением множества пятен. Чижевский установил, что в период повышенной солнечной активности (большого количества пятен на Солнце) на Земле происходят войны, революции, стихийные бедствия, катастрофы, эпидемии, увеличивается интенсивность роста бактерий («эффект Чижевского — Вельховера»). Вот что он пишет в своей книге «Земное эхо солнечных бурь»: «Бесконечно велико количество и бесконечно разнообразно качество физико-химических факторов окружающей нас со всех сторон среды — природы. Мощные взаимодействующие силы исходят из космического пространства. Солнце, Луна, планеты и бесконечное число небесных тел связаны с Землею невидимыми узами. Движение Земли управляется силами тяготения, которые вызывают в воздушной, жидкой и твердой оболочках нашей планеты ряд деформаций, заставляют их пульсировать, производят приливы. Положение планет в солнечной системе влияет на распределение и напряженность электрических и магнитных сил Земли.

Но наибольшее влияние на физическую и органическую жизнь Земли оказывают радиации, направляющиеся к Земле со всех сторон Вселенной. Они связывают наружные части Земли непосредственно с космической средой, роднят ее с нею, постоянно взаимодействуют с нею, а потому и наружный лик Земли, и жизнь, наполняющая его, являются результатом творческого воздействия космических сил. А потому и строение земной оболочки, ее физико-химия и биосфера являются проявлением строения и механики Вселенной, а не случайной игрой местных сил. Наука бесконечно широко раздвигает границы нашего непосредственного восприятия природы и нашего мироощущения. Не Земля, а космические просторы становятся нашей родиной, и мы начинаем ощущать во всем ее подлинном величии значительность для всего земного бытия и перемещения отдаленных небесных тел, и движения их посланников — радиации. »

В 1980 году появилась методика, позволяющая обнаруживать наличие пятен в фотосферах других звезд. Оказалось, что у многих звезд спектрального класса G и К есть пятна, сходные с солнечными, с магнитным полем того же порядка. Зарегистрированы и изучаются циклы активности таких звезд. Они близки к солнечному циклу и составляют 5 — 10 лет.

Существуют гипотезы о влиянии изменений физических параметров Солнца на климат Земли.

Земные полярные сияния являются видимым результатом взаимодействия солнечного ветра, солнечной и земной магнитосфер и атмосферы. Экстремальные явления, связанные с солнечной активностью, приводят к значительным возмущениям магнитного поля Земли, что становится причиной геомагнитных бурь. Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека, из которых можно выделить нарушение связи, систем навигации космических кораблей, возникновения вихревых индукционных токов в трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем.

Магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Раздел биофизики, изучающий влияние изменений активности Солнца и вызываемых ею в земной магнитосфере возмущений на земные организмы, называется гелиобиологией.

Источник

Солнечная активность

Солнечная активность — комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и распадом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей.

Содержание

История изучения солнечной активности

Наиболее изученный вид солнечной активности (СА) — изменение числа солнечных пятен. Первые сообщения о пятнах на Солнце относятся к наблюдениям 800 г. до н. э. в Китае, первые рисунки относятся к 1128 г. В 1610 г. астрономы начали использовать телескоп для наблюдения Солнца. Первоначальные исследования фокусировались на природе пятен и их поведении [1] . Несмотря на то, что физическая природа пятен оставалась неясной вплоть до XX века, наблюдения продолжались. В XV и XVI вв. исследования были затруднены по причине их малого количества, что сейчас рассматривается как продолжительный период низкой СА, называемый минимумом Маундера. К XIX веку уже имелся достаточно продолжительный ряд наблюдений числа пятен, чтобы определить периодические циклы в ативности Солнца. В 1845 г. профессора Д.Генри и С.Александер из Принстонского университета наблюдали Солнце с помощью термометра и определили, что пятна излучают меньше радиации по сравнению с окружающими областями Солнца. Позже было определено излучение выше среднего в областях факул [2] .

Связь изменений СА и климата Земли исследуется начиная с 1900 года. Ч. Г. Аббот из Смитсонианской обсерватории (САО) был занят изучением активности Солнца. Позже, будучи уже главой САО, он учредил солнечную обсерватарию в Калама (Чили) для дополнения наблюдений, которые проводились в Маунт-Вильсон. Результатом этой работы стало определение 27 гармонических периодов СА в пределах цикла Хейла, включая циклы периодом 7, 13 и 39 месяцев. Также прослеживалась связь этих периодов с погодой посредством сопоставления солнечных трендов с температурой и уровнем осадков в городах. С появлением дисциплины дендрохронологии начались попытки установить связь скорости роста деревьев с текущей СА и последующей интерпретацией прежних периодов [3] . Статистические исследования связи погоды и климата с СА были популярны на протяжении столетий, начиная по крайней мере с 1801 года, когда У.Гершель заметил связь между количеством солнечных пятен и ценами на пшеницу [4] . Сейчас эта связь устанавливается с использованием обширных наборов данных, полученных наземными станциями и метеорологическими спутниками, с применением погодных моделей и наблюдений текущей активности Солнца [5] .

Солнечные пятна

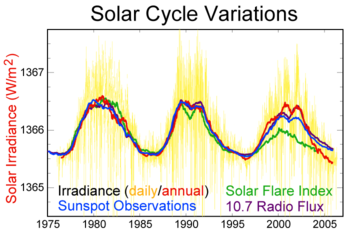

Солнечные пятна — это области на поверхности Солнца, которые темнее окружающей их фотосферы, так как в них сильное магнитное поле подавляет конвекцию плазмы и снижает её температуру примерно на 2000 градусов. Связь общей светимости Солнца с количеством пятен является предметом споров, начиная с первых наблюдений за числом и площадью солнечных пятен в XVII веке [6] [7] . Сейчас известно, что взаимосвязь существует — пятна, как правило, менее чем на 0,3 % уменьшают светимость Солнца и вместе с тем увеличивают светимость менее чем на 0,05 % путем образования факул и яркой сетки, связанной с магнитным полем [8] . Влияние на солнечную светимость магнитно-активных областей не было подтверждено вплоть до первых наблюдений с ИСЗ в 1980-х годах [9] . Орбитальные обсерватории «Нимбус 7», запущенная 25 октября 1978 года, и «Солнечный максимум», запущенная 14 февраля 1980 года, определили, что благодаря ярким областям вокруг пятен, общий эффект заключается в увеличении яркости Солнца вместе с увеличением числа пятен. Согласно данным, полученным с солнечной обсерватории «SOHO», изменение СА соответствует также незначительному,

0.001 %, изменению диаметра Солнца [10] .

Количество солнечных пятен характеризуется с помощью числа Вольфа, которое известно также как цюрихское число. Этот индекс использует комбинированное число пятен и число групп пятен, а также учитывает различия в наблюдательных приборах. Используя статистику числа солнечных пятен, наблюдения за которыми осуществлялось в течение сотен лет, и наблюдаемые взаимосвязи в последние десятилетия, производятся оценки светимости Солнца за весь исторический период. Также, наземные инструменты калибруются на основании сравнения с наблюдениями на высотных и космических обсерваториях, что позволяет уточнить старые данные. Другие достоверные данные, такие как наличие и количество радиоизотопов, происхождение которых обусловлено космическим излучением (космогенных), используются для определения магнитной активности и — с большой вероятностью — для определения солнечной активности.

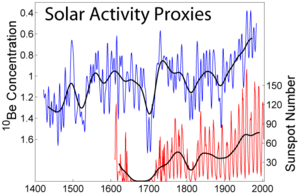

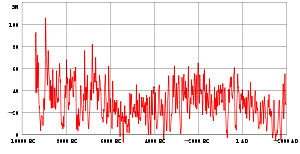

Используя данные методики в 2003 году было установлено, что в течение последних пяти 11-летних циклов количество пятен на Солнце должно было быть максимальным за последние 1150 лет [11] . Числа Вольфа за последние 11 400 лет определяются путем использования дендрохронологического датирования концентраций радиоуглерода. Согласно этим исследованиям, уровень СА в течение последних 70-ти лет является исключительным — последний период со схожим уровнем имел место 8 000 лет назад. Солнце имело схожий уровень активности магнитного поля всего

10 % времени из последних 11 400 лет, причем практически все предыдущие периоды были более короткими по сравнению с современным [12] .

| Название периода | Начало | Завершение |

|---|---|---|

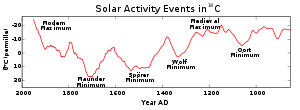

| Минимум Оорта (см.Средневековый тёплый период) | 1040 | 1080 |

| Средневековый Максимум (см.Средневековый тёплый период) | 1100 | 1250 |

| Минимум Вольфа | 1280 | 1350 |

| Минимум Шпёрера | 1450 | 1550 |

| Минимум Маундера | 1645 | 1715 |

| Минимум Дальтона (Д. Дальтон) | 1790 | 1820 |

| Современный Максимум | 1950 | 2004 |

| Современный Минимум | 2004 | (сейчас) |

Исторический список Больших Минимумов СА [13] : 690 AD, 360 BC, 770 BC, 1390 BC, 2860 BC, 3340 BC, 3500 BC, 3630 BC, 3940 BC, 4230 BC, 4330 BC, 5260 BC, 5460 BC, 5620 BC, 5710 BC, 5990 BC, 6220 BC, 6400 BC, 7040 BC, 7310 BC, 7520 BC, 8220 BC, 9170 BC.

Солнечные циклы

Солнечными циклами называются периодические изменения в солнечной активности. Предполагается наличие большого количества циклов с периодами 11, 22, 87, 210, 2300 и 6000 лет. Основные циклы продолжительностью 11, 22 и 2300 лет носят также название, соответственно, циклов Швабе, Хейла и Холлстатта.

См. также

Примечания

- ↑Великие моменты в истории физики Солнца (en). Great Moments in the History of Solar Physics. (недоступная ссылка — история) Проверено 26 февраля 2010.

- ↑ Arctowski, Henryk (1940). «О Солнечных Факелах и изменениях Солнечной константы. (en)» (PDF). PNAS26 (6): 406–411. DOI:10.1073/pnas.26.6.406.

- ↑ H.C. Fritts, 1976, Кольца деревьев и климат (англ.Tree Rings and Climate ), London: Academic Press.

- ↑William Herschel (1738–1822). High Altitude Observatory. (недоступная ссылка — история) Проверено 27 февраля 2008.

- ↑ (2006) «The Influence of the Solar Cycle and QBO on the Late Winter Stratospheric Polar Vortex» (PDF). EOS Trans. AGU87 (52): Fall Meet. Suppl., Abstract #A11B–0862. DOI:10.1029/2006EO300005.

- ↑Eddy, J.A., Samuel P. Langley (1834—1906), Journal for the History of Astronomy, 21, 111—120, 1990.

- ↑The effect of sunspots and faculae on the solar constant, P. V. Foukal, P. E. Mack, and J. E. Vernazza, The Astrophysical Journal, volume 215 (1977), page 952 DOI: 10.1086/155431

- ↑Observations of solar irradiance variability, Willson, et al. (1981), Science, 211, p.700

- ↑Светимость Солнца в течение полного солнечного цикла (en). Nature, 351, 42 — 44 (1991). Архивировано из первоисточника 8 апреля 2012.Проверено 10 марта 2005.

- ↑ Dziembowski, W.A.; P.R. Goode, and J. Schou (2001). «Does the sun shrink with increasing magnetic activity?». Astrophysical Journal553: 897–904. DOI:10.1086/320976.

- ↑ Usoskin, Ilya G. (2003). «A Millennium Scale Sunspot Number Reconstruction: Evidence For an Unusually Active Sun Since the 1940’s» (PDF). Physical Review Letters91: 211101. DOI:10.1103/PhysRevLett.91.211101.

- ↑ Usoskin, Ilya G. (2004). «Unusual activity of the Sun during recent decades compared to the previous 11,000 years» (PDF). Nature431: 1084–1087. DOI:10.1038/nature02995. , 11,000 Year Sunspot Number Reconstruction. Global Change Master Directory. Архивировано из первоисточника 24 апреля 2012.Проверено 11 марта 2005.

- ↑ Usoskin, Ilya G. (2007). «Grand minima and maxima of solar activity: new observational constraints» (PDF). Astron.Astrophys.471: 301–309. DOI:10.1051/0004-6361:20077704.

- ↑SIDC — Solar Influences Data Analysis Center

Литература

- Витинский Ю. И. Солнечная активность. — 2-е изд. — М .: Наука, 1983. — 193 с.

Ссылки

Солнце Солнце | ||

|---|---|---|

| Структура | Ядро · Зона лучистого переноса · Конвективная зона |  |

| Атмосфера | Фотосфера · Хромосфера · Солнечная корона | |

| Расширенная структура | Гелиосфера (Гелиосферный токовый слой · Граница ударной волны) · Гелиосферная мантия · Гелиопауза · Головная ударная волна | |

| Относящиеся к Солнцу феномены | Солнечное затмение · Солнечная активность (Солнечные пятна · Солнечные вспышки · Корональные выбросы массы) · Солнечная радиация (Вариации солнечного излучения) · Корональные дыры · Корональные петли · Факелы · Гранулы · Флоккулы · Протуберанцы и волокна · Спикулы · Супергрануляция · Солнечный ветер · Волна Мортона | |

| Связанные темы | Солнечная система · Солнечное динамо · Звёздная эволюция | |

| Спектральный класс: G2 | ||

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Солнечная активность» в других словарях:

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ — СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ, совокупность нестационарных явлений в атмосфере Солнца: солнечных пятен, факелов, вспышек, протуберанцев и др. Области, где наблюдаются эти явления, называются центрами солнечной активности. В солнечной активности (росте и… … Современная энциклопедия

Солнечная активность — СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ, совокупность нестационарных явлений в атмосфере Солнца: солнечных пятен, факелов, вспышек, протуберанцев и др. Области, где наблюдаются эти явления, называются центрами солнечной активности. В солнечной активности (росте и… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ — регулярное возникновение в атмосфере Солнца характерных образований: солнечных пятен, факелов в фотосфере, флоккулов и вспышек в хромосфере, протуберанцев в короне. Области, где в совокупности наблюдаются эти явления, называются центрами… … Большой Энциклопедический словарь

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ — в широком смысле изменчивость (переменность)Солнца. Проявляетея во всей совокупности нестационарных процессов на Солнце ив его атмосфере: возникновении и исчезновении пятен, протуберанцев, факелов … Физическая энциклопедия

солнечная активность — Регулярное (с периодом около 11 лет) возникновение в атмосфере Солнца характерных образований и явлений: солнечных пятен, протуберанцев и пр., вызывающих магнитные бури и ионизацию газов в атмосфере Земли … Словарь по географии

солнечная активность — регулярное возникновение в атмосфере Солнца характерных образований: солнечных пятен, факелов в фотосфере, флоккулов и вспышек в хромосфере, протуберанцев в короне. Области, где в совокупности наблюдаются эти явления, называются центрами… … Энциклопедический словарь

солнечная активность — Saulės aktyvumas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Periodiškai kas 11,16 metų kintantys Saulės atmosferos dariniai ir reiškiniai. Stiprėjant Saulės aktyvumui, Saulės fotosferoje susidaro stiprūs vietiniai magnetiniai laukai,… … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Солнечная активность — совокупность явлений, наблюдаемых на Солнце и связанных с образованием солнечных пятен (См. Солнечные пятна), Факелов, флоккулов (См. Флоккулы), волокон (См. Волокно), протуберанцев (См. Протуберанцы), возникновением солнечных вспышек,… … Большая советская энциклопедия

солнечная активность — регулярное возникновение на Солнце особых образований (солнечных пятен и др.), сопровождающееся усилением корпускулярного излучения Солнца; С. а. оказывает воздействие на многие, в т. ч. биологические, процессы на Земле … Большой медицинский словарь

СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ — регулярное возникновение в атмосфере Солнца характерных образований: солнечных пятен, факелов в фотосфере, флоккулов и вспышек в хромосфере, протуберанцев в короне. Области, где в совокупности наблюдаются эти явления, наз. центрами С. а. В С. а.… … Естествознание. Энциклопедический словарь

Источник