Что появилось раньше: Солнце или планеты солнечной системы?

Гипотеза о появлении планет и эволюции звезд: как образовалось Солнце и каим образом вокруг него образовалась Солнечная система.

Солнечная система не уникальна в своем роде: у многих звезд наблюдаемых с Земли, есть собственная “семья” планет. Однако факт остается фактом – не у всех звезд. Возможно дело в возрасте “родителя” планетной системы, ведь известно, к примеру, что у 10% звезд, находящихся в окрестностях Солнца, есть избыточное инфракрасное излучение: очевидно, это связано с присутствием вокруг таких звезд пылевых дисков, которые, возможно, являются начальным этапом формирования планетных систем.

Однако, хотя в общих чертах процесс образования “солнечных систем” вполне понятен, то в частных вопросах образования этих самых систем, остается очень много вопросов.

Например, о механизме образования планет в Солнечной системе, нет общепризнанных заключении.

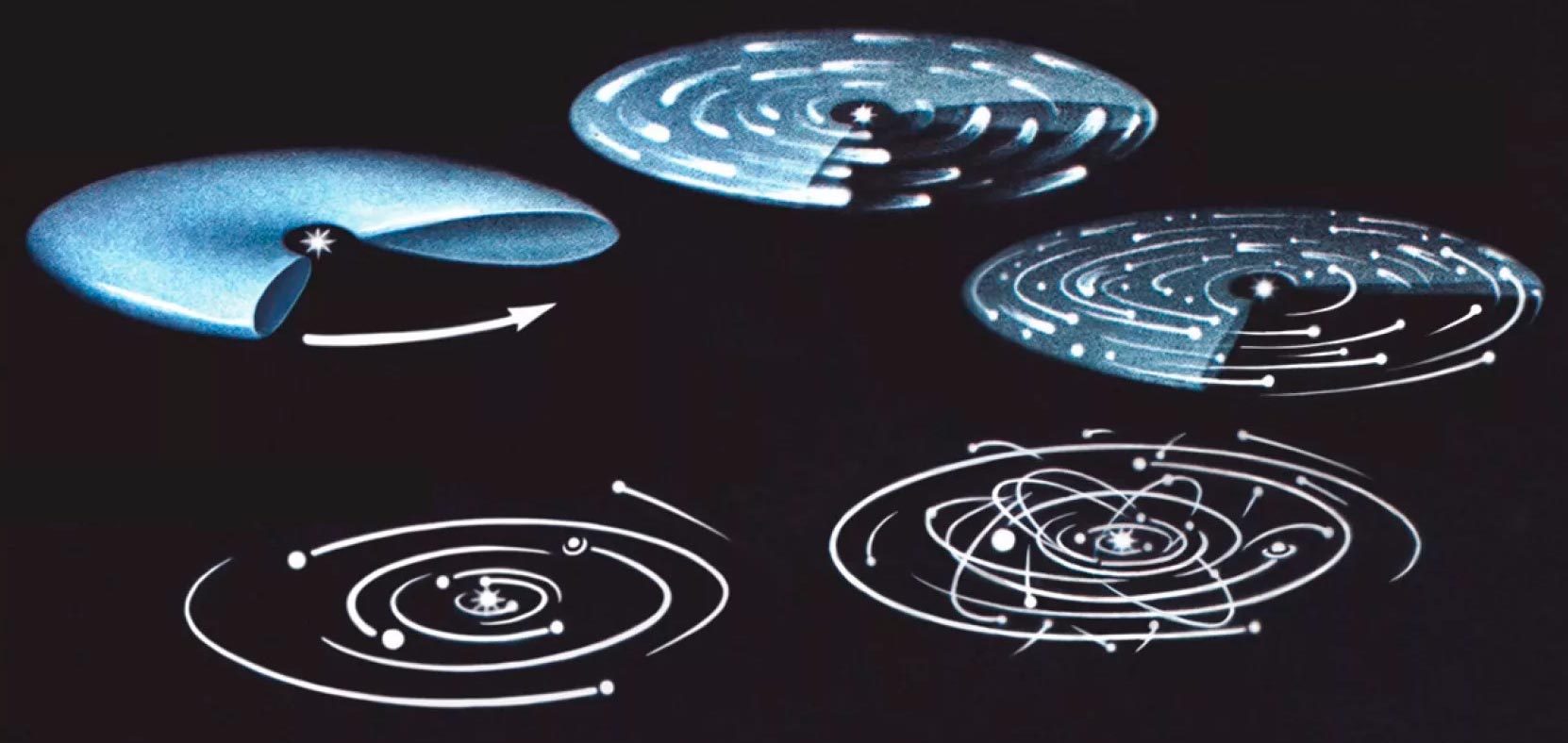

Классическая схема образования планетной системы: сперва из общего облака пыли притянутого молодой звездой формируются относительно крупные куски материи, затем их движение упорядочивается силами гравитации, и на выходе имеем стройную и работающую как часовой механизм уравновешенную систему

Солнечная система образовалась примерно 5 млрд. лет назад, причем Солнце – звезда второго (или еще более позднего) поколения. Так что Солнечная система возникла на продуктах жизнедеятельности звезд предыдущего поколения, скапливавшихся в газопылевых облаках.

Вообще, сегодня мы больше знаем о происхождении и эволюции звезд, чем о происхождении собственной планетной системы, что не удивительно: звезд много, а известная нам планетная система – одна. Накопление информации о Солнечной системе еще далеко от завершения. Сегодня мы видим ее совершенно иначе, чем даже тридцать лет назад.

И нет гарантии, что завтра не появятся какие-то новые факты, которые перевернут все наши представления о процессе ее образования.

Как образовалась солнечная система?

Существует довольно много гипотез образования Солнечной системы. В качестве примера изложим гипотезу шведских астрономов X. Альвена и Г. Аррениуса. Они исходили из предположения, что в природе существует единый механизм планетообразования, действие которого проявляется и в случае образования планет около звезды, и в случае появления планет-спутников около планеты. Для объяснения этого они привлекают совокупность различных сил – гравитацию, магнитогидродинамику, электромагнетизм, плазменные процессы.

К моменту, когда начали образовываться планеты, центральное тело системы (звезда) уже существовало. Чтобы образовать планетную систему, центральное тело должно обладать магнитным полем, уровень которого превышает определенное критическое значение, а пространство в его окрестностях должно быть заполнено разреженной плазмой. Без этого процесс планетообразования невозможен.

Солнце имеет магнитное поле. Источником же плазмы служила корона молодого Солнца. Сегодня она стала меньше, но даже сейчас планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) практически погружены в разреженную атмосферу Солнца, а солнечный ветер доносит ее частицы и к более далеким планетам. Так что, возможно, корона молодого Солнца распространялась до современной орбиты Плутона.

Альвен и Аррениус отказались от традиционного допущения об образовании Солнца и планет из одного массива вещества, в одном нераздельном процессе. Они считают, что сначала из газопылевого облака возникает первичное тело, затем к нему извне поступает материал для образования вторичных тел. Мощное гравитационное воздействие центрального тела притягивает поток газовых и пылевых частиц, пронизывающих пространство, которому предстоит стать областью образования вторичных тел.

Для такого утверждения есть основания. Были подведены итоги многолетнего изучения изотопного состава вещества метеоритов, Солнца, Земли. Обнаружены отклонения в изотопном составе ряда элементов, содержащихся в метеоритах и земных породах, от изотопного состава тех же элементов на Солнце. Это говорит о различном происхождении этих элементов.

Отсюда следует, что основная масса вещества Солнечной системы поступила из одного газопылевого облака и из него образовалось Солнце. Значительно меньшая часть вещества с другим изотопным составом поступила из другого газопылевого облака, и она послужила материалом для формирования метеоритов и частично планет. Смешение двух газопылевых облаков произошло примерно 4,5 млрд. лет назад, что и положило начало образованию Солнечной системы.

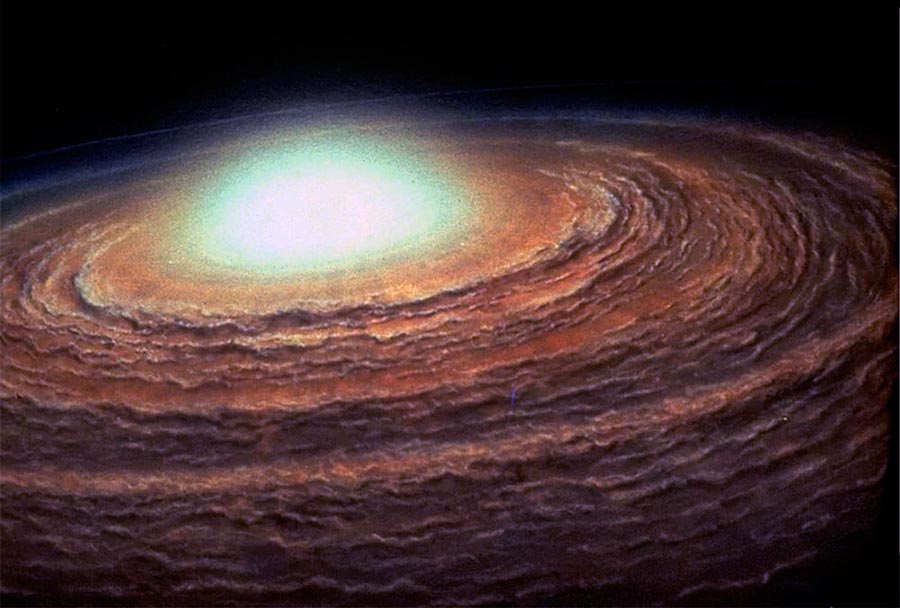

Возможно примерно так выглядел первый этап эволюции Солнечной системы: солнце «запасается» строительным материалом

Солнце создает планеты

Молодое Солнце, предположительно обладавшее значительным магнитным моментом, имело размеры, превышавшие нынешние, но не доходившие до орбиты Меркурия. Его окружала гигантская сверхкорона, представлявшая собой разреженную замагниченную плазму.

Как и в наши дни с поверхности Солнца вырывались протуберанцы, но выбросы тех лет имели протяженность в сотни миллионов километров и достигали орбиты современного Плутона. Токи в них оценивались в сотни миллионов ампер и больше. Это способствовало стягиванию плазмы в узкие каналы. В них возникали разрывы, пробои, откуда разбегались мощные ударные волны, уплотнявшие плазму на пути их следования.

Плазма сверхкороны быстро становилась неоднородной и неравномерной. Поступавшие из внешнего резервуара нейтральные частицы вещества под действием гравитации падали к центральному телу. Но в короне они ионизировались, и в зависимости от химического состава тормозились на разных расстояниях от центрального тела, то есть с самого начала имела место дифференциация допланетного облака по химическому и весовому составу.

В конечном счете, выделилось три-четыре концентрических области, плотности частиц в которых примерно на 7 порядков превышали их плотности в промежутках. Это объясняет тот факт, что вблизи Солнца располагаются планеты, которые при относительно малых размерах имеют высокую плотность (от 3 до 5,5 г/см3), а планеты-гиганты имеют намного меньшие плотности (1 -2 г/см3).

Существование критической скорости, с достижением которой нейтральная частица, движущаяся ускоренно в разреженной плазме, скачком ионизируется, подтверждается лабораторными экспериментами. Оценочные расчеты показывают, что подобный механизм способен обеспечить накопление необходимого для образования планет вещества за сравнительно короткое время порядка ста миллионов лет.

Сверхкорона, по мере накопления в ней выпадающего вещества, начинает отставать в своем вращении от вращения центрального тела. Стремление выровнять угловые скорости тела и короны заставляет плазму вращаться быстрее, а центральное тело замедлять свое вращение. Ускорение плазмы увеличивает центробежные силы, оттесняя ее от звезды. Между центральным телом и плазмой образуется область очень низкой плотности вещества. Создается благоприятная обстановка для конденсации нелетучих веществ путем их выпадения из плазмы в виде отдельных зерен.

Достигнув определенной массы, зерна получают от плазмы импульс, и далее движутся по кеплеровской орбите, унося с собой часть момента количества движения в Солнечной системе: на долю планет, суммарная масса которых составляет только 0,1% от массы всей системы, приходится 99% суммарного момента количества движения.

Выпавшие зерна, захватив часть момента количества движения, следуют по пересекающимся эллиптическим орбитам. Множественные соударения между ними собирают эти зерна в большие группы и превращают их орбиты в почти круговые, лежащие в плоскости эклиптики. В конце концов, они собираются в струйный поток, имеющий форму тороида (кольца). Этот струйный поток захватывает все частицы, которые с ним сталкиваются, и уравнивает их скорости со своей.

Затем эти зерна слипаются в зародышевые ядра, к которым продолжают прилипать частицы, и они постепенно разрастаются до крупных тел – планетезималий. Их объединение образует планеты. А как только планетные тела оформляются настолько, что возле них появляется достаточно сильное собственное магнитное поле, начинается процесс образования спутников, в миниатюре повторяющий то, что произошло при образовании самих планет около Солнца.

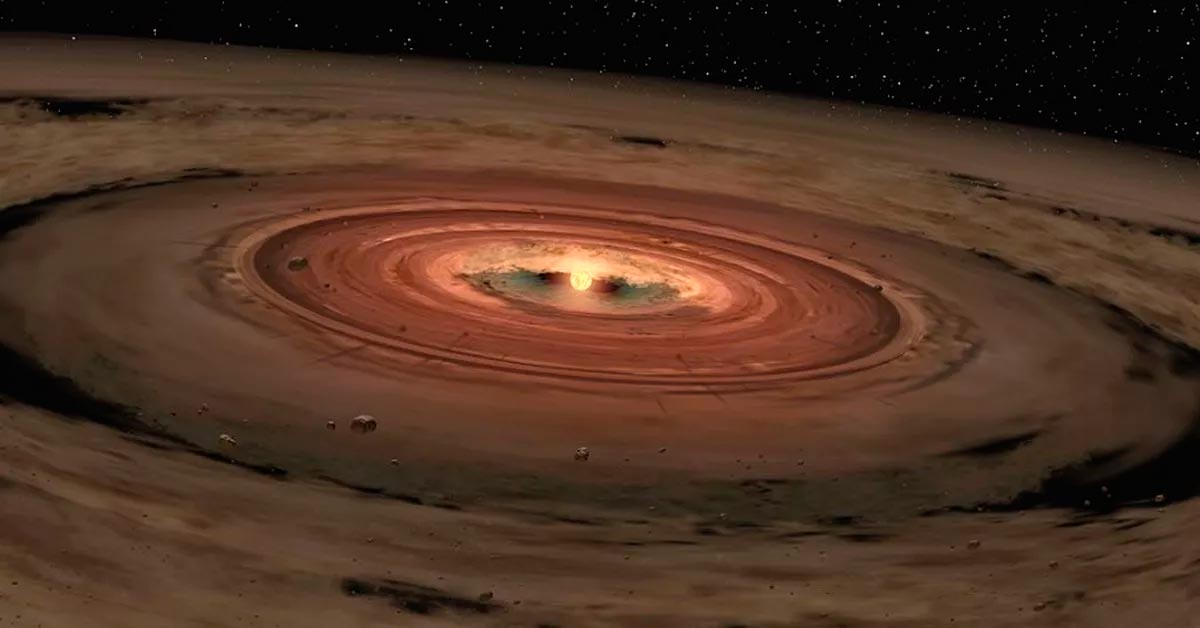

Формирование Солнечной системы: хотя ещё видны гигантские облака пыли и космического мусора, уже появились «зародыши» будущих планет, а «строительный мусор» постепенно сегрегируется и компонуется на разных расстояниях от молодой звезды

Так, в этой теории, пояс астероидов – это струйный поток, в котором из-за нехватки выпавшего вещества процесс планетообразования прервался на стадии планетезималий. Кольца у крупных планет – это остаточные струйные потоки, оказавшиеся слишком близко к первичному телу и попавшие внутрь так называемого предела Роша, где гравитационные силы «хозяина» так велики, что не позволяют образоваться устойчивому вторичному телу.

Метеориты и кометы, согласно модели, формировались на окраине Солнечной системы, за орбитой Плутона. В отдаленных от Солнца областях существовала слабая плазма, в ней механизм выпадения вещества еще работал, но струйные потоки, в которых рождаются планеты, образовываться не могли. Слипание выпавших частиц привело в этих областях к единственно возможному результату – к образованию кометных тел.

Сегодня есть уникальные сведения, полученные запущенными с земли космическими аппаратами, о планетных системах Юпитера, Сатурна, Урана. Можно уверенно говорить о наличии общих характерных особенностей у них и у Солнечной системы как целого.

- Одинаковая закономерность в распределении вещества по химическому составу: максимум концентрации летучих веществ (водород, гелий) всегда приходится на первичное тело и на периферийную часть системы. На некотором удалении от центрального тела располагается минимум летучих веществ. В Солнечной системе этот минимум заполнен самыми плотными планетами земной группы.

- Во всех случаях на долю первичного тела приходится более 98% общей массы системы.

- Имеются наглядные признаки, указывающие на повсеместное образование планетных тел путем слипания частиц (аккреция) во все более крупные тела, вплоть до окончательного оформления планеты (спутника).

Конечно, это только гипотеза, и она требует дальнейшей разработки. Так же пока не имеет убедительных доказательств предположение, что образование планетных систем является закономерным процессом для Вселенной. Но косвенные данные позволяют утверждать, что, по крайней мере, в определенной части нашей галактики планетные системы существуют в заметном количестве.

Известно, например, что все горячие звезды, температура поверхности которых превышает 7000 К, имеют и высокие скорости вращения. По мере перехода к все более холодным звездам на определенном температурном рубеже возникает внезапный резкий спад скорости вращения.

Звезды, входящие в класс желтых карликов (типа Солнца), температура поверхности у которых порядка 6000 К, имеют аномально низкие скорости вращения, почти равные нулю. Скорость вращения Солнца – 2 км/с. Низкие скорости вращения могут быть результатом передачи 99% первоначального момента количества движения в протопланетное облако.

Если это предположение, верно, то наука получит точный адрес для поиска планетных систем.

Источник

Как вращается Земля

Общеизвестно, что Земля вращается вокруг Солнца, однако не каждый знает, как и почему наша планета это делает. И даже ученые до сих пор не могут точно ответить на вопрос, что побуждает небесные тела вращаться вокруг центра Солнечной системы.

Земля или Солнце: что вращается?

Много лет назад считалось, что Земля является неподвижной, а вращаются вокруг нее Солнце и все другие местные планеты. Доказать обратное удалось только в XVI в. Многие ошибочно связывают этот научный прорыв с именем Галилео Галилея, ведь это он произнес знаменитые слова «И все-таки она вертится!».

Однако открытие принадлежит Николаю Копернику — в своем трактате «Об обращении небесных сфер», увидевшем свет в 1543 г., он выдвигал теорию о движении планет вокруг Солнца, а не всех небесных тел вокруг Земли.

Эта идея долгое время не была признана в европейских научных кругах и тем более ее не поддержала церковь. Однако это была мини-революция, оказавшая влияние на дальнейшее развитие астрономии.

Сначала теория о вращении планет вокруг центра Солнечной системы была окончательно доказана, затем астрономы начали выяснять причины такого явления.

В последние столетия выдвигалось множество гипотез, однако точно ответить сегодня на вопрос, почему Земля крутится вокруг Солнца, не может ни один исследователь.

Хотя несколько версий имеется:

- инертное вращение;

- приведение в движение магнитосферой;

- воздействие на Землю солнечного излучения.

Закон Ньютона утверждает, что все тела, в т. ч. и космические, передвигаются по прямой линии. Это значит, что околосолнечные планеты, включая нашу, давно должны были улететь в открытое космическое пространство, однако до сих пор этого не произошло. Все же Солнце имеет большую массу, вызывающую соответствующую силу притяжения.

Во время своего движения Земля все время пытается отклониться от эллиптической траектории и начать движение по прямой линии, однако солнечная гравитация притягивает планету обратно, поэтому мы удерживаемся на орбите и кружимся вокруг нашего светила.

Вращение Земли вокруг Солнца

Вокруг центральной точки Солнечной системы Земля крутится по орбите, форму которой можно описать, как «сглаженный, близкий к правильному кругу эллипс». Эта форма немного изменяется год от года, полный цикл изменений составляет почти 100 тыс. лет.

Планета несется в пространстве, преодолевая примерно 107 тыс. км в час. Ее движение, если смотреть на Землю «условно сверху», так, чтобы взгляд наблюдателя падал на наш северный полюс, осуществляется против часовой стрелки.

Наклон оси вращения Земли

Под земной осью понимают условную прямую, проходящую через оба географических полюса нашей планеты и ее центр. Вокруг этой линии Земля совершает свое суточное вращение.

По отношению к плоскости, в которой мы движемся вокруг Солнца, эта линия расположена не перпендикулярно, а под углом 66°33´. Это объясняет изменения у нас времен года, ведь из-за наклона каждая точка на поверхности земного шара в разные периоды времени получает различное количество солнечного тепла и света.

Никакие внешние факторы (воздействие Солнца, лунное притяжение и т. д.) не влияют на угол этого наклона, однако вызывают прецессию — перемещение нашей планеты по траектории в виде кругового конуса. Сейчас Северный полюс Земли «смотрит» на Полярную звезду, самую яркую в созвездии Малой Медведицы.

Примерно через 12 тысячелетий он будет направлен на звезду Вега в противоположной части небосвода, а еще через такой же период времени — снова на звезду-альфа Ursa Minor.

Вращение Земли вокруг своей оси

Суточное вращение наша планета совершает против часовой стрелки, если смотреть на нее сверху с условного северного полюса мира, совпадающего по ориентации с земным Северным полюсом. Выполняя 1 полный оборот за 23 часа 56 минут и немногим более 4 секунд, Земля тем самым определяет продолжительность местных суток. Кроме того, такое вращение объясняет смену дня и ночи.

За то время, когда мы совершим один полный виток вокруг центра Солнечной системы, планета успевает сделать примерно 365,25 осевых оборотов — это продолжительность местного годового периода.

Исчисление дней с сотыми долями целого числа не удобно, потому учеными в конце XVI в. было предложено каждые 4 года добавлять в календарь 1 дополнительный день.

Каждое столетие земные сутки удлиняются примерно на 1 мс (миллисекунду) из-за постепенного замедления вращения планеты под воздействием лунной гравитации. Однако пока такая малая погрешность не вызывает проблем и влияет лишь на работу суперточных систем и механизмов.

Ранее Земля также меняла темп своего вращения — об этом свидетельствуют геологические исследования ее поверхности, однако всегда это происходило на величину не более +/-5% от начального значения.

Теория об инертном вращении

Существует гипотеза, что когда Земля только появилась и находилась в активной фазе своего формирования, она хорошо («с запасом») раскрутилась, а теперь вращается исключительно по инерции. Такая теория применима и к другим объектам Солнечной системы. Однако у нее имеется и немало противников, ведь объяснить колебания скорости движения нашей планеты эта гипотеза не может.

Теория о магнитных полях

Из курса физики понятно: при попытке соединить два магнита между собой одинаково заряженными полюсами их естественной реакцией станет стремление оттолкнуться друг от друга. На этом факте построена теория о магнитных полях, гласящая, что раз земные полюса имеют одинаковый заряд, они стремятся в разные стороны и тем самым заставляют Землю вращаться.

Не так давно также было высказано еще одно научное предположение: земная магнитосфера толкает внутреннее ядро в направлении с запада на восток, и это заставляет его двигаться вокруг своей оси быстрее, чем остальные участки тела.

Воздействует ли на вращение нашей планеты Солнце?

Теория о влиянии на околосолнечное вращение нашей планеты самого Солнца — наиболее вероятная на сегодня. О прогревании солнечным излучением поверхностных оболочек Земли (атмосферы, гидросферы, верхних слоев литосферы) ученые знают давно. Открытие последних лет — нагрев этот неравномерный, вызывающий воздушные и морские течения.

При взаимодействии с твердой земной корой эти течения заставляют планету вращаться, а своеобразными турбинами, которые определяют направление и скорость движения, являются континенты.

Некоторые из земных материков недостаточно монолитные, и это вызывает их дрейф, что, в свою очередь, влияет на снижение или увеличение скорости вращения.

Источник