Улетели в историю: как SpaceX Илона Маска смогла обогнать «Роскосмос» так сильно и так быстро?

30 мая в 22.22 по Москве Crew Dragon с двумя астронавтами на борту отправился в свой первый пилотируемый полет Этим он прервал девятилетнюю паузу в американской пилотируемой космической программе — период, когда единственный путь на орбиту для американских астронавтов лежал через Байконур. Сейчас Crew Dragon находится на пути к МКС. Разбираемся, что это значит для мировой космонавтики и России.

Чем Crew Dragon лучше «Союза»? И лучше ли?

Многие все еще не готовы принять наблюдаемую реальность и поэтому говорят: «Запуская Crew Dragon, США с трудом повторяют то же самое, что Россия и Китай делали все эти годы, отправляя на орбиту людей. Они просто запускают капсулу на станцию, а потом сажают её назад на парашюте. Что тут такого сенсационного?»

Но эта точка зрения предельно далека от истины. Чтобы понять «что тут такого», сперва следует вспомнить, что такое космический корабль Crew Dragon на самом деле — и почему это действительно революция в сравнении с «Союзам».

Прежде всего: «Союз» по объемам практически не изменился со своего первого полета, состоявшегося 53 года назад. В то время никаких крупных орбитальных станций не было, смысла в возке большего числа людей на орбиту не было тоже. Поэтому герметичный объем этого корабля 10,45 м³ , а доступный экипажу — и вовсе 6,5 м³. Причем спуск осуществляется в отделяемой спускаемой капсуле, с доступным людям объемом всего в 2,5 м³ . Поэтому туда нереально посадить больше трех человек в скафандре (0,83 кубометра на человека). И хотя технически «Союз» может летать с экипажем 17,7 суток, на практике после одного такого эксперимента никто не горит желанием его повторит. Даже когда экипаж урезали до двух человек (один человек на 1,25 кубометра), в корабле было так тесно, что нормальные тренировки космонавтов наладить не удалось, и после спуска на Землю они не смогли дойти своими ногами даже до автобуса — такой была детренировка мышц в невесомости.

Crew Dragon возвращается на Землю весь целиком, объем его герметичного жилого пространства — 9,3 м³, причем весь этот объем доступен экипажу. Поэтому туда можно посадить семь членов экипажа. И на них все равно будет приходиться 1,33 кубометра на человека — больше, чем на «Союзе». Пассажировместимость этого корабля так велика, что NASA в одиночку просто не сможет ее полностью использовать: агентство планирует отправлять лишь по четыре человека, поскольку МКС имеет ограниченный объем и поддерживать на ней слишком большой экипаж сложно, да и расходы на станцию тогда бы возросли. Тем не менее, в космосе редко бывают «излишки». Почти наверняка «лишнее» пространство со временем займут представители других стран, желающие попасть на орбиту, или космические туристы. Избыток места полезен еще в одном отношении: на борту этого корабля есть туалет, в то время как на борту «Союзов» (а равно и более ранних шаттлов ), отправление естественных надобностей было несколько более экзотичным.

Кроме того, у нового американского корабля полезная нагрузка, доставляемая на станцию, помимо астронавтов может составлять несколько центнеров. Пока она чисто теоретическая, поскольку потребности станции удовлетворяют отдельные грузовые «Драконы», но в будущем ситуация может измениться.

«Союзы» на станцию везут людей — можно добавить сотню килограмм груза, но не более. Поскольку два из трех отсеков российского корабля, создававшегося еще при Королеве, не возвращаются на Землю, груз размещать особо негде: с МКС больше 100 килограмм «Союз» не вернет. А это бывает необходимым: образцы космических экспериментов, требующие ремонта скафандры и другое имущество периодически надо возвращать на планету. Crew Dragon спокойно может возвращать с собой многие центнеры нагрузки.

Характеристики Crew Dragon очень близки к считающейся перспективной российской «Федерации», которую недавно переименовали в «Орла». Его полезный жилой объем такой же — 9,3 м³, экипаж ограничен четырьмя космонавтами, и тоже есть возможность возвращения центнеров груза с орбиты. Но при формальной близости их параметров важен один нюанс: «Орел» не совершит даже первый, беспилотный испытательный полет ранее 2023 года, а первый пилотируемый — ранее 2025 года. Crew Dragon, пилотируемый корабль SpaceX, в 2019 году уже летал на орбиту в беспилотном варианте, а весной 2020 года попал туда и с экипажем на борту. Иными словами, пока SpaceX обгоняет «Роскосмос» в создании нового космического корабля как минимум на четыре года. В реальности эта цифра может даже возрасти.

Почему SpaceX так сильно опередила «Роскосмос»?

Достижение компании Илона Маска особенно впечатляет, если вспомнить, что она основана в 2002 году, — как раз тогда «Рокосмос» отказался продать американцу две своих ракеты, потребовав слишком высокую цену. На обратном пути в самолете Маск прикинул, за сколько можно сделать ракету самому, — в теории. После этого он заявил спутникам, что вполне реально снизить цены на космические полеты в десять раз. Иными словами, Маск имел нулевой опыт конструирования ракет и космических кораблей, с нуля основал компанию, где до сих пор остается главным инженером, и несмотря на это смог построить перспективный пилотируемый космический корабль быстрее, чем «Роскосмос» — хотя последний начал разрабатывать «Федерацию» даже чуть раньше, чем SpaceX свой Crew Dragon. Может быть, дело в том, что SpaceX получила больше денег? Но внимательный анализ расходов компании не показывает и этого. Первую версию ракеты Falcon 9 и грузового космического корабля Dragon (нынешний Crew Dragon — его очень глубокая модернизация) американская компания создала всего за 0,4 миллиарда долларов. Для сравнения, на одну только ракету «Ангара» Россия потратила более 4 миллиардов долларов или в десять раз больше. Все траты SpaceX по НИОКР за всю ее историю примерно равным тратам по НИОКР на одну «Ангару».

Несмотря на это, «Ангара» пока так и не начала регулярные полеты, а вот Falcon 9 делает это уже десяток лет — да и грузовые «Драконы» летают на МКС уже восемь лет подряд.

Нельзя сказать, что дело тут в какой-то особой расточительности «Роскосмоса». Если сравнить расходы российского космического гиганта с NASA, то выяснится, что они довольно скромны. Например, американское космическое агентство потратило на разработку своей ракеты SLS и корабля Orion уже десятки миллиардов долларов — много больше, чем ушло на «Ангару» — однако ни SLS, ни Orion до полной летной готовности еще не дошли.

Похоже, Маск добился серьезного отрыва от конкурентов не за счет их слабостей, а за счет своей силы. И речь не идет о какой-то особой гениальности — идее посадки ракеты на хвост десятки лет, и в тех же США уже летали демонстраторы таких технологий. Да и проект Crew Dragon не имеет радикальных преимуществ перед проектом «Орла». Дело в другом: у SpaceX и ее руководителя несопоставимо выше мотивация.

Главная проблема российского космоса не в нехватке конструкторов, а в том, что он не имеет определенных взглядов, зачем ему вообще нужен космос. Ведь если задуматься, то для полетов на МКС новые космические корабли проектировать вовсе не надо. Да, «Союз» тесный, да, там всего три члена экипажа. Но на орбитальной станции и так меньше человек, чем она может поддерживать — так зачем же строить корабль больше, чем требуется? Сходная история и с ракетой: «Ангара» по возможностям выведения не сильно отличается от «Протона», который до недавних пор вполне надежно летал. Так зачем же дублировать его новой конструкцией?

Конечно, остается еще такая цель как полет на Луну. И Orion NASA, и «Орел» «Роскосмоса» создаются, в том числе, с учетом возможного полета туда. Но все дело в том, что планы NASA в XXI веке меняются с каждым новым президентом США. Барак Обама хотел , чтобы Агентство летело к ближайшему околоземному астероиду, Дональд Трамп хочет возврата на Луну, а что будет хотеть следующий американский президент — на сегодня не знает вообще никто. Реализовать крупную космическую программу за 4−8 лет сложно даже США.

В России речь о смене космических целей страны вроде бы не идет. Но не потому, что она преследует их с завидным постоянством, а потому, что у нас никто так и не знает, в чем они состоят. Если открыть Федеральную космическую программу , то на ближайшие годы там запланировано одно только поддержание имеющихся возможностей полета в космос. На горизонте маячат какие-то тяжелые ракеты и корабли до Луны — но из программы в программу их переносят все дальше и дальше во времени. Фактически, это скорее пиар-проекты, а не реальные намерения, с внятными сроками и планами.

От этого финансирование и «Ангары», и «Орла», и даже Orion и SLS никогда не было ровным и уверенным. А у тех, кто занимался программой, никогда не было четкого понимания, когда же они должны ее завершить и чего заказчик на самом деле хочет.

У Маска все намного проще: его мотивация к созданию новых конструкций радикально выше. Его цель — это не доставка людей на МКС или вывод спутников на орбиту, как у российской космонавтики. И даже не повторное втыкание флага в лунную поверхность, как у Дональда Трампа. Он хочет не реализации пиар-проекта — он хочет высадки на Марс. Это принципиально другая задача, огромной сложности, на пути к которой нужно решить массу попутных задач. Чтобы научиться строить ракеты и корабли, SpaceX бралась за коммерческие контакты NASA, и именно в их рамках были созданы и Crew Dragon, и Falcon 9.

Но хотя они и кажутся нам сегодня большим достижением — который «Роскосмос» с «Орлом» лишь надеется повторить через несколько лет — для самого Илона Маска это только нижние ступени лестницы, которую он твердо намерен достроить в 2020-х годах. Ее верхние ступени — Марс.

Что будет теперь с «Роскосмосом» и до каких пор будут летать «Союзы»?

Из практики совместных полетов США и России на МКС до сворачивания программы шаттлов известно, что наличие одного средства доставки туда людей не означает свертывания полетов другого. До 2011 года на один пилотируемый рейс шаттлов к орбитальной станции старались давать один рейс «Союзов». Те превосходили шаттлы в плане экономики (один полет шаттла без учета стоимости НИОКР стоил 0,5 миллиарда долларов), но, несмотря на это, от последних никто не отказывался. Это был вклад США в совместную программу эксплуатации МКС. На шаттлах туда доставляли космонавтов вместе с американцами, а на «Союзах» — астронавтов вместе с российскими коллегами.

Точно также все будет и после начала полетов Crew Dragon: снова введут смешанные экипажи, где будут вместе летать граждане России и западных стран. Кажется, что пока «Союзу» ничего не угрожает.

Но в перспективе ситуация будет куда сложнее. С 2024 года у США нет четких планов на участие в проекте МКС. Именно в этом году они нацелены на высадку на Луне, и если у них все выйдет, то чисто финансово не потянут и полеты туда, и участие в орбитальной станции. Тем более, что у NASA есть план создания окололунной орбитальной станции. Полеты туда вычерпают бюджеты Агентства, не оставив ему много средств на МКС.

Поэтому уже сейчас в США ходят разговоры о будущем выходе американского государства из этого проекта. Между тем, одна Россия поддерживать МКС вряд ли сможет: целый ряд модулей там западный, и их эксплуатация и ремонт силами «Роскосмоса» малореальны. В теории, станцию может спасти перевод на коммерческий статус — привезти туда космических туристов.

И вот тут у «Союза» начнутся объективные сложности. Он сможет доставлять не более трех человек, часть из которых должна быть космонавтами-профессионалами — чтобы реагировать на возможные нештатные ситуации. Crew Dragon может вести 7 человек, и даже если двое будут астронавтами той же SpaceX, то еще пятеро могут быть туристами. Нетрудно понять, что «Союз» начнет выглядеть непривлекательно.

Разумеется, российский «Орел», если он будет готов к тому времени, поправит ситуацию. Но есть и проблема: не вполне ясно, закончат ли его разработку. Дело в том, что к 2023 году, когда он должен достигнуть летной готовности, вполне могут начаться пилотируемые полеты Starship. Вторая его ступень совмещена с кораблем, чей герметичный объем более 850 кубометров, то есть раз в девяносто больше, чем у Crew Dragon. Пассажировместимость там намечена до 100 человек, хотя в большинстве полетов, конечно, она будет меньше. При этом стоимость полетов — за счет многоразовости — планируется равной стоимости полета нынешней ракеты с кораблем типа Crew Dragon.

На этом фоне достройка «Орла» будет выглядеть, как спуск на воду военного парусного судна в эпоху пароходов. Ресурсы «Роскосмоса» ограничены, и если он решит догонять технологический уровень Starship, «Орел» вполне могут бросить на полдороги.

Еще хуже ситуация сложится, если наша страна избежит разработки аналога Starship. По гермообъему его вторая ступень равна всей МКС. Таким образом, появление подобного левиафана в космосе в основном закроет эпоху стандартных орбитальных станций: никто не будет задорого поддерживать их в рабочем состоянии, когда каждый летящий на орбиту Starship сам будет такой станцией. Только еще и способной долететь до Луны.

Источник

Космодром на грани смерти: Илон Маск может окончательно «добить» российский «Морской старт»

Спустя полгода после покупки нефтяных платформ Илон Маск представил дизайн нового космодрома. С его помощью SpaceX будет запускать ракеты чаще обычного. В случае успеха этот проект может загнать в тупик российскую космонавтику и космодром «Морской старт».

Фото © ТАСС / Александр Рюмин, Britta Pedersen / dpa-Zentralbild

Что такое DEIMOS

30 мая Илон Маск впервые опубликовал снимки морского космодрома Deimos. С помощью морской пусковой платформы компания SpaceX может избавиться почти от всех проблем, связанных с арендой земли и непредвиденными расходами. Всё дело в том, что все космодромы компания Илона Маска арендует. Точный объём затрат не раскрывается, но только за пуски с территории военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии приходится платить примерно по 75 млн долларов в год. Помимо Калифорнии SpaceX арендует стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде. За цех по сборке ракет и всю инфраструктуру бухгалтеры Илона Маска перечисляют NASA ещё примерно 90 млн долларов каждый год.

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7

После того как у компании появится платформа Deimos, часть этих расходов можно будет сразу сократить — для морского космодрома, переделанного из нефтяной платформы, не нужна земля и сложная инфраструктура. Прицепил «поплавок» с ракетой к кораблю, вывез в открытый океан — и запускай сколько влезет. А вот с посадкой пока сложновато: возвращаться ракетам придётся на космодром, где их будут обслуживать после запуска. Но в перспективе цель морской платформы SpaceX понятна — сократить издержки и удешевить пуски. И это очень плохая новость для российских ракетостроителей и отрасли в целом.

«Космический батут»: Почему SpaceX мечтает «убить» ракеты «Союз»

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Космодром на воде российские специалисты построили пополам с американцами из Boeing ещё в 90-х. Поначалу проект был коммерчески успешным и приносил деньги: всего с 1999 по 2014 год с него запустили 36 ракет. Не бог весть какой результат, но после банкротства в 2009 году и реорганизации, по итогам которой ведущую роль в проекте получила российская РКК «Энергия», возможность окупаемости проекта доказать всё-таки удалось. Однако в 2014 году сотрудничество было приостановлено, а в 2019 году «Морской старт» продали в Россию. Ещё через год комплекс перевезли из порта Лонг-Бич в Калифорнии на Славянский судоремонтный завод в Приморье. И на этом боевые подвиги плавучего космодрома были завершены.

Последний известный владелец «Морского старта» в России — частная космическая компания S7 Space. По слухам, комплекс был приобретён компанией под экспортные контракты на выведение спутников и другую полезную нагрузку. Но создать приличную замену украинской ракете «Зенит», которая стартовала с комплекса, пока он находился в США, не удалось. Предполагалось, что альтернативой украинским ракетам может стать многоразовый «Союз». 19 сентября 2020 года центр разработок группы компаний S7 сообщал, что ещё с 2019 года ведутся работы по созданию лёгкой двухступенчатой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью.

Любимчик Берии и главный предатель страны: почему лучший агент КГБ стал работать на ЦРУ

Первый пуск с космодрома Deimos запланирован на 2022 год. Для Илона Маска и SpaceX это событие — вопрос выживания компании, которая может разом, по-гагарински, первой выйти на новый, недоступный прежде уровень развития космических технологий. Для технологического рывка всё давно готово: три типа ракет (Falcon 9, Falcon Heavy, Starship), пусковая платформа и никаких проблем с санкциями.

Охота за секретным космопланом: зачем Россия создаёт наследника «Спирали» и «Бурана»

Положение российского «Морского старта» определить сложно. Во-первых, непонятна степень технической готовности комплекса. С командного судна и платформы перед отправкой в Россию сняли всё важное оборудование, поэтому его придётся либо покупать, либо создавать своими силами. Во-вторых, под «Морской старт» до сих пор нет ракеты. С её созданием S7 обещали помочь, но космическая промышленность страны никакого решения до сих пор так и не предложила.

Проблески надежды появились в мае 2020 года, когда генеральный директор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков заявил о проектировании ракеты-носителя с разгонным блоком «Фрегат-СБУ». Первые пуски этой ракеты на платформе «Морского старта» можно провести уже в 2025 году, но, зная любовь российских ракетостроителей к переносам сроков, надеяться на такой исход пока не стоит.

Последняя, но стратегическая проблема «Морского старта» — это отсутствие крупного внешнего заказа, который помог бы хотя бы частично вернуть инвестиции в проект. Создание комплекса и его обслуживание в первые пять лет может потребовать примерно 200 млн долларов. Получить такие деньги можно и за счёт государства, но вкладываться в сомнительные космические авантюры ни у кого желания нет. Окупиться «Морской старт» может только в том случае, если под него найдут крупного заказчика извне. Такой у «Роскосмоса» уже есть — это британская компания OneWeb, спутники которой летают с Восточного и ещё двух космодромов на российских ракетах.

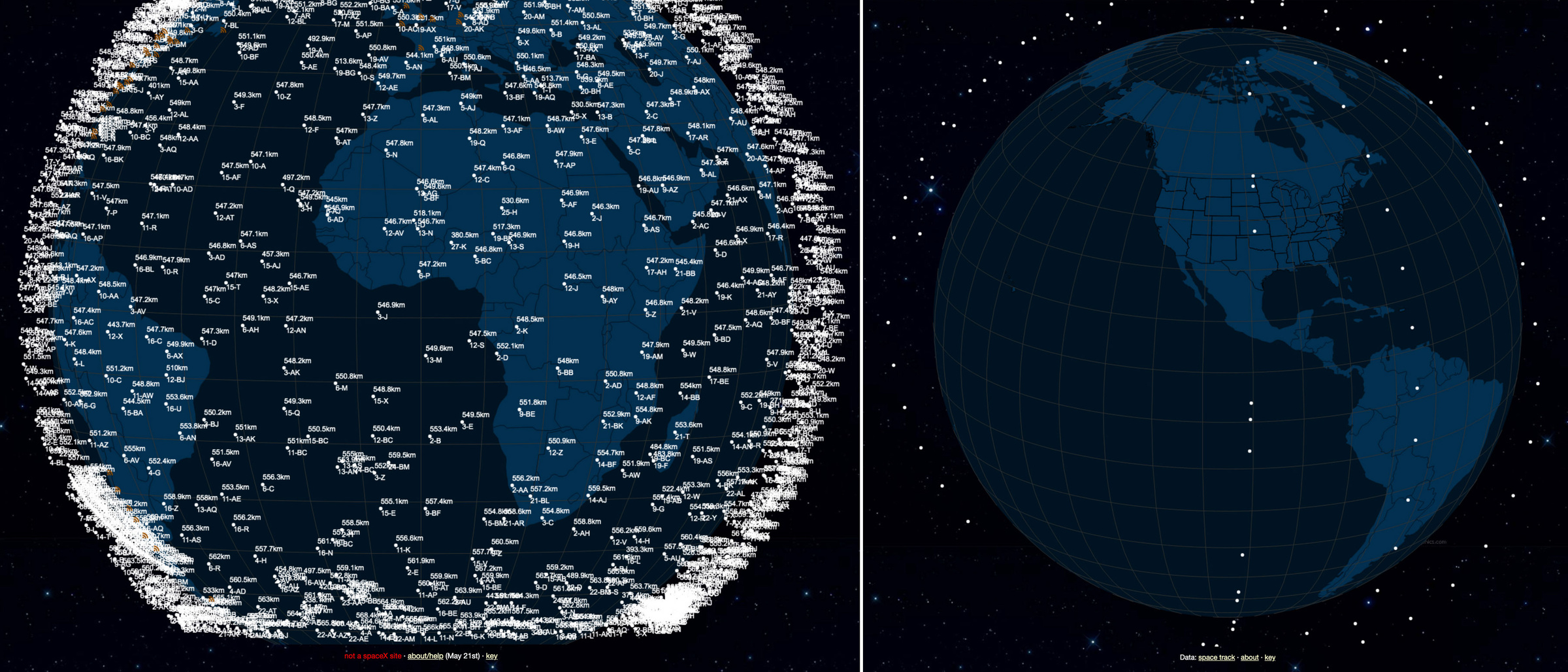

Спутники SpaceX и OneWeb на орбите Земли. Фото © satellitemap.space

Но этому контракту уже шесть лет: его заключили ещё в 2015 году. Тогда за 21 пуск 672 спутников связи на ракетах-носителях «Союз-2» британцы заплатили 1,2 млрд долларов. Чтобы конкурировать на рынке космических услуг и дальше, OneWeb планирует запуск спутников второго поколения. Дешёвых ракет под такой проект, кроме российских, нет: ни Китай, ни Индия не могут предложить услуги с гарантией качества, а Илон Маск уже давно отказался запускать британские спутники, поскольку развивает собственный проект — Starlink. Единственно разумное решение для британцев — дружить с Россией против Илона Маска. Но если страх перед санкциями возьмёт верх и OneWeb будет проводить запуски с кем угодно, кроме России, то тогда на судьбе «Морского старта» фактически можно ставить крест, потому что для отечественных проектов хватит и тех площадок, что построены или достраиваются сейчас.

Источник