Почему космонавты СССР не полетели на Луну?

Превосходство СССР над США в космической сфере перед исторической посадкой человека на Луну было неоспоримым. СССР первым запустил на околоземную орбиту искусственный спутник, отправил человека в космос, отправил космический аппарат в облет Луны, впервые получив снимки обратной стороны спутника. На спутник Земли первым совершил мягкую посадку тоже советский аппарат — «Луна-9». В конце концов именно советский космонавт Алексей Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос из космического корабля. Казалось бы, именно советские люди должны были стать первыми, кто высадится на Луну. Но этого не произошло. Почему СССР проиграл лунную гонку?

Если говорить максимально коротко, причина заключалась в том, что СССР не успел построить ни сверхтяжелую ракету, способную доставить на орбиту Земли космический корабль для полета на орбиту Луны, ни посадочный модуль, способный потом с Луны взлететь.

Как проходила подготовка к советской лунной программе?

Еще в 1962 году лидер страны Никита Хрущев подписал постановление о создании космического корабля для облета Луны и применения для этого запуска ракеты-носителя «Протон» с разгонным блоком. В 1964 году Хрущев подписал программу о том, чтобы СССР осуществил в 1967 году облет, а в 1968 году — высадку на Луну и возвращение на Землю. На год раньше, чем это сделали в итоге американцы.

Формировать советские лунные экипажи начали в 1966 году. Предполагалось, что экипаж, который будет использоваться для высадки на спутник должен состоять из двух человек. Один должен был спуститься на поверхность Луны, второй оставаться на орбите в лунном модуле.

Лунная советская программа была разбита на два этапа. В ходе первого предполагалось осуществить облет спутника Земли с помощью выведенного в космос ракетой-носителем «Протон» лунного модуля Л-1.

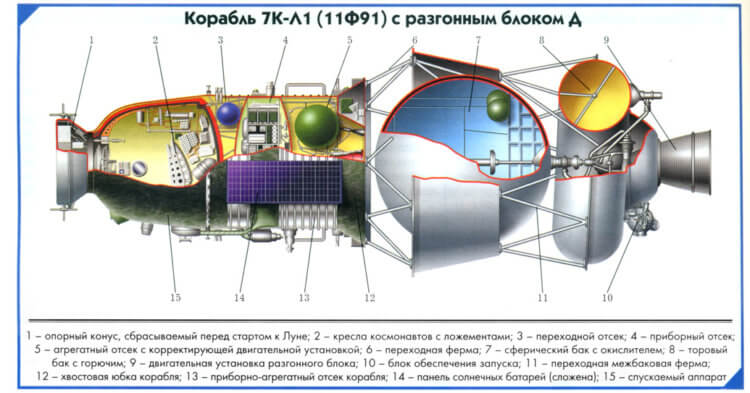

Схема корабля Л-1

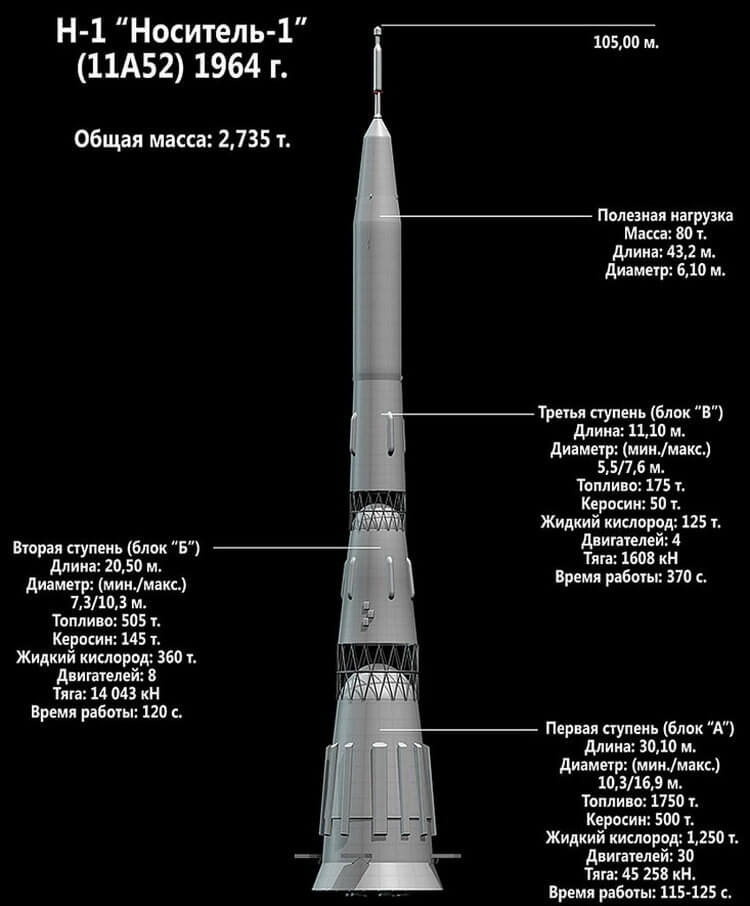

В ходе второго этапа предполагалась посадка и возвращение обратно. Для этого собирались использовать гигантскую (высота 105 метров) и самую мощную в СССР пятиступенчатую ракету-носитель Н-1, оснащенную тридцатью двигателями общей тягой 4,6 тысячи тонн при весе самой ракеты более 2700 тонн. В качестве лунного модуля планировалось использовать аппарат Л3.

В чем причины провала советской лунной программы?

Основными причинами провала проекта советской лунной программы, которая обошлась по ценам 1974 года в 4 млрд. рублей, называются: высокая конкуренция между различными советскими конструкторскими бюро, личная неприязнь между некоторыми ее руководителями, распыление средств между КБ Королёва и Челомея на начальных этапах создания лунных кораблей и отказ от использования ракетного двигателя для ракеты-носителя H-1, разработанного самым опытным производителем в этой сфере КБ Глушко.

Об этом в последнем интервью рассказал космонавт и дважды герой СССР Алексей Леонов:

«Королёв и Глушко — не могли и не хотели работать вместе. В их отношениях были свои проблемы сугубо личного характера: Сергей Королев, например, знал, что Валентин Глушко в свое время написал на него донос, в результате которого он был осужден на десять лет. Выйдя на свободу Королёв об этом узнал, а вот Глушко не знал, что он об этом знает», — поделился Леонов.

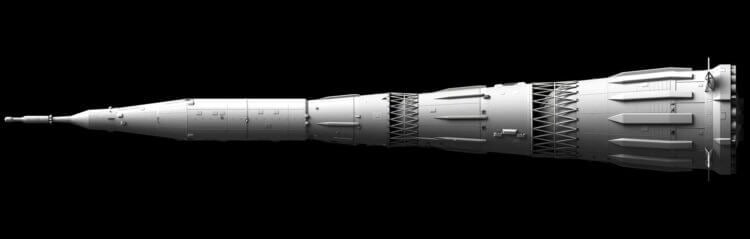

Советская ракета H-1

Схема ракеты-носителя H-1

По поводу конфликта межу Королёвым и Челомеем Леонов говорил так:

«Очень сложные отношения и конкуренция между Королёвым и Челомеем не пошли на пользу общему делу. Их все время сталкивали, противопоставляли друг другу. Несогласие закончилось поражением самой лунной программы».

Именно Королёв в итоге победил в конструкторской борьбе и именно его конструкторскому бюро ОКБ-1 было поручено разработать лунную ракету-носитель Н-1, с помощью которой планировалось доставить советского человека на поверхность спутника.

Однако проект этой ракеты обернулся полным провалом. Еще в ходе подготовки, все четыре беспилотных запуска ракеты H-1 (с 1969 по 1972 годы) закончились неудачей. Ракета каждый раз взрывалась после взлета и набора высоты. Два неудачных старта проводились еще до того, как американцы высадились на Луну, два — уже после.

Одна из аварий советской ракеты-носителя H-1

Проблема была в первой ступени. У СССР, в отличии от США, не было испытательных стендов для проверки всей ступени целиком, поэтому установить чем именно были вызваны отказы ступени оказалось невозможно.

Америка лучше подготовилась и имела больше денег

Американцы с 1960 по 1973 годы потратили 28 миллиардов долларов на программу «Аполлон». Эти деньги ушли на создание ракеты «Сатурн-5», космических аппаратов, а также строительство необходимой инфраструктуры для проведения испытаний. С учетом инфляции сегодня эта сумма составила бы уже 288,1 млрд долларов. Хорошая подготовка позволила США провести успешно все 13 запусков «Аполлонов» — шесть из них завершились посадкой астронавтов на Луну.

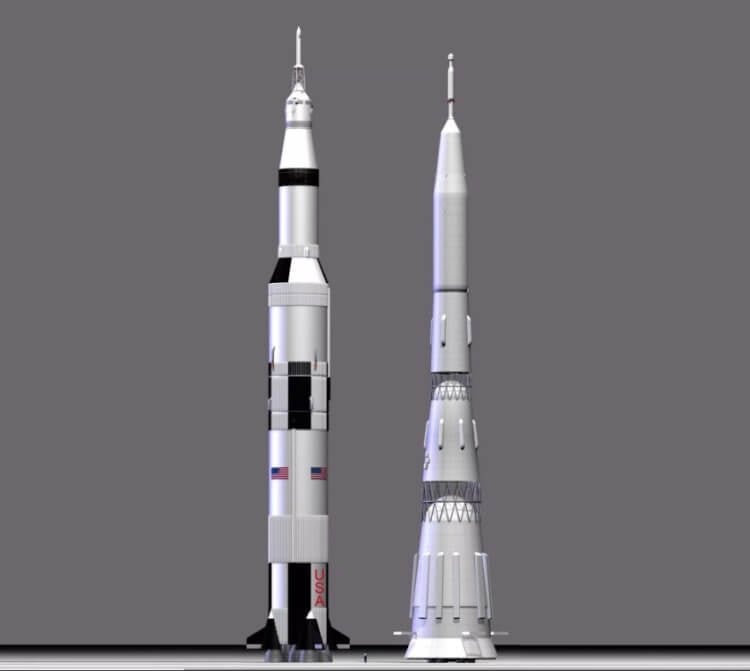

Сравнение размеров американской ракеты «Сатурн-5» и советской ракеты-носителя H-1. Между ракетами стоит фигура человека

Партийное руководство СССР выделило на лунную программу существенно меньше денег. И по мере продвижения разработок постоянно сокращало финансирование, требуя от конструкторов и производственников экономии средств.

Очень сильный удар по проекту советской лунной программы нанесло и роковое стечение обстоятельств. 14 января 1966 года при рядовой медицинской операции умирает Сергей Королёв. В 1967 году погибает при неудачном приземлении нового корабля «Союз-1» Владимир Комаров — наиболее вероятный кандидат для сложных лунных полетов. В 1968 году в авиакатастрофе погибает Юрий Гагарин – второй кандидат в лунную экспедицию.

Назначенный в 1974 году генеральным конструктором советской космической программы вместо В. П. Мишина, В. П. Глушко принимает решение (с согласия вышестоящего руководства) о прекращении работы по носителю Н-1 и пилотируемым лунным программам. Он был принципиальным противником полетов на Луну и выступал в пользу создания орбитальных околоземных станций для оборонных целей.

Читайте также: Компьютер, посадивший американцев на Луну, был в 25 миллионов раз слабее iPhone

Если вам интересны новости науки и технологий, обязательно подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете материалы, которые не были опубликованы на сайте!

Источник

Первые на Луне: как Советский Союз обогнал в космосе американцев

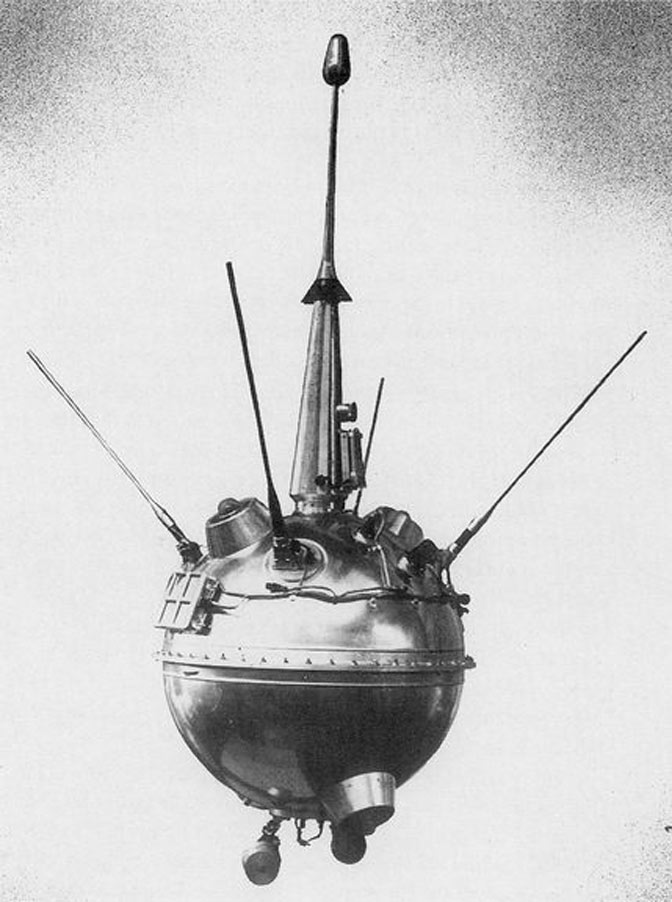

Бытует мнение, что астронавты «Аполлон-11» первыми подробно изучили поверхность Луны и получили ценные научные данные. Однако это далеко не так. Задолго до высадки американских астронавтов на поверхность спутника Земли, советские ученые совершили невозможное — 12 сентября 1959 состоялся запуск космического корабля с межпланетной станцией «Луна-2», которой было суждено стать первопроходцем в изучении Луны.

Лунно-ракетная соната

21 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Баз Олдрин впервые прогулялись по Луне. Важность этого достижения сложно переоценить — колоссальный прорыв, торжество инженерии и науки способствовали доставке человека на поверхность другого небесного тела. За триумфом американской нации скрывалось одно маленькое, но очень важное обстоятельство — американцы никогда не были первопроходцами в изучении Луны. Задолго до посадки лунного модуля первыми особенности спутника Земли изучили советские автоматические межпланетные станции «Луна».

Помимо доказательства того, что советская наука находится на пике технологического прогресса, специалистами в области ракетостроения и космонавтики двигал и сугубо научный интерес. Но для реального полета у советских ученых было гораздо больше догадок, чем просчитанных и подтвержденных данных. Перед советской наукой стояло сразу несколько сверхсложных задач, ведь запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году был мероприятием хоть и запланированным, но по большей части экспериментальным. Бросок к Луне в свою очередь предполагал не только вывод космического аппарата на орбиту Земли, но и спринт на 380 тысяч километров в совершенно незнакомом направлении.

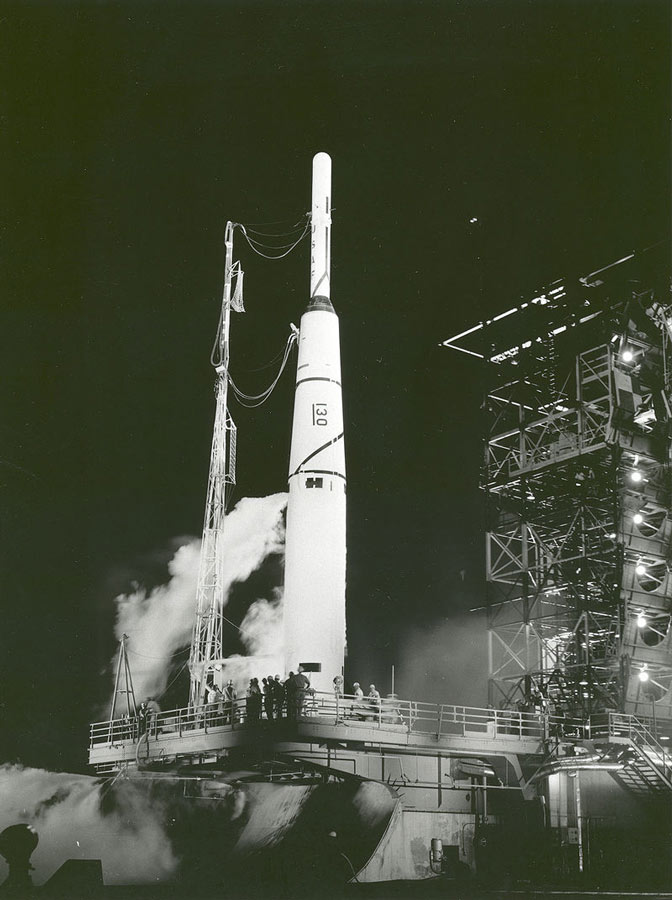

Несмотря на сложность выполняемой задачи, принципы советской лунной программы патриархи отечественной науки Сергей Павлович Королев и академик Мстислав Всеволодович Келдыш сформулировали довольно просто: оказаться на поверхности Луны, изучить ее особенности и получить подробные фотоснимки. Для реализации полета Королев практически сразу предложил схему с использованием трехступенчатой ракеты. Правда, первые пуски «королевской» Р-7, модернизированной под условия работы в космическом пространстве и особую полезную нагрузку, в 1958 году успехом не увенчались — из-за недостатков конструкции ракета-носитель взрывалась спустя две-три минуты после отрыва от стартового стола.

«Семерка все-таки изделие военное, и адаптация в тех условиях под научные проекты требовала значительных изменений. Дело все заключалось не столько в объеме работ, сколько в сложности вспомогательного оборудования. Ну и плюс ко всему — это все же первый опыт советских ракетчиков в создании техники такого типа. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и сложностями», — пояснил в интервью телеканалу «Звезда» кандидат технических наук, инженер-ракетостроитель Олег Куликов.

Однако в соревновании за право первыми оказаться на Луне неважно выступали и американцы. Талантливый эмигрант-ракетостроитель Вернер Фон Браун не мог обеспечить американское лидерство в лунной гонке — космические аппараты «Пионер-1», «Пионер-2» и «Пионер-3» гибли один за другим при взрыве ракеты-носителя, либо не выводились за пределы орбиты Земли из-за отказа двигателей одной из ступеней.

Цена успеха

Изнурительная и кропотливая работа над системами управления и бортовой электроникой позволила советским ученым 4 января 1959 года осуществить первый в истории человечества пролет в непосредственной близости от Луны. Через 34 часа после запуска межпланетная станция «Луна-1» оказалась на расстоянии в 6 тысяч километров от поверхности Луны, закрепив за Советским Союзом звание первой космической державы.

Помимо первого в истории человечества выхода космического аппарата на гелиоцентрическую орбиту, советские ученые получили целый массив научных данных для следующих полетов далеко за пределы родной планеты. Удалось с высокой степенью точности сформировать представление о границах внутреннего и внешнего радиационных поясов Земли, получить первые данные о солнечном ветре и укрепиться во мнении, что у Луны практически полностью отсутствует магнитное поле.

Практически одновременно с советскими специалистами свои попытки «достать до Луны» не переставали предпринимать и американские ученые. Наиболее удачной оказался запуск аппарата «Пионер-4» в марте 1959-го. Несмотря на то, что первоначальной цели — первыми попасть на поверхность Луны — специалисты из США так и не достигли, аппарат прошел на расстоянии в 60 тысяч километров от Луны и практически повторил успех советской межпланетной станции «Луна-1», успешно «оседлав» околосолнечную орбиту.

Тем не менее первым на поверхности Луны оказался советский космический аппарат «Луна-2», спроектированный в легендарном ОКБ-1. Запущенный 12 сентября научный модуль с советским вымпелом внутри небольшого грузового контейнера совершил жесткую посадку на поверхности Луны и навсегда «застолбил» за СССР первенство в области освоения объектов за пределами Земли. Помимо самого факта доставки космического аппарата на Луну, были также подтверждены и другие научные гипотезы.

Теперь практически с абсолютно точностью можно было утверждать, что у Луны нет собственных радиационных поясов, аналогичных по своей природе, структуре и воздействию земным, и есть точные доказательства отсутствия у искусственного спутника Земли собственного магнитного поля. Историческая по своему значению миссия была завершена, однако «королевцы» и не думали останавливаться на достигнутом. Единственной загадкой как для Королева лично, так и для всех специалистов, занятых в работе над лунными проектами, оставалась плотность и особенности лунного грунта, который в большинстве случаев ученым представлялся в виде мелкодисперсной пыли. С целью более тщательного изучения лунного грунта и поверхности в целом было решено совершить серию запусков космических аппаратов с мощной фотоаппаратурой на борту.

Луна твердая

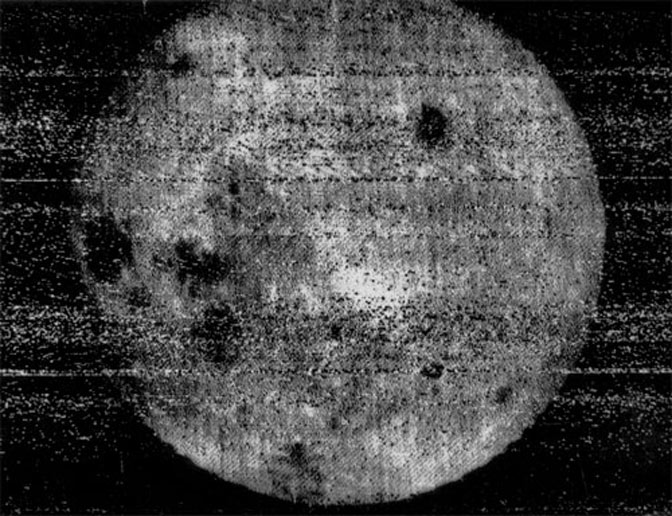

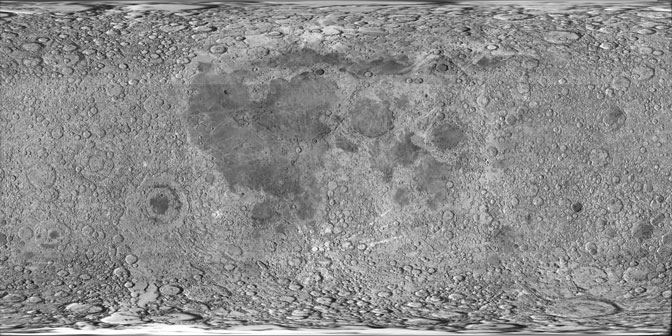

Важнейшим этапом плана Королева было передать на Землю снимки обратной, темной, стороны Луны. Для этих целей, с учетом всего накопленного опыта, в октябре 1959 года, через месяц после триумфа советской космической промышленности и «попадания» в Луну, был запущен космический аппарат «Луна-3», практически целиком состоявший из аппаратуры для фотографии, проявки и сканирования прямо на борту. 7 октября, через трое суток после старта, аппарат впервые в истории прошел над темной стороной Луны на расстоянии около 65 тысяч километров. Даже несмотря на то, что из 29 сделанных снимков удалось принять всего 17 — это был колоссальный успех ученых и промышленности. Впервые советские ученые получили в свое распоряжение уникальные снимки поверхности Луны, которых не было больше ни у кого.

Американцам же в упражнении «стрельба в сторону Луны» по-прежнему не везло. С 1959 по 1962 специалисты NASA шесть раз терпели неудачи при попытках «забросить» собственные «Рейнджеры» и «Пионеры» на поверхность спутника Земли, а в 1960 году дважды с пусками не повезло и советским специалистам. Однако небольшие неудачи затмило другое, историческое и не подвергаемое ни малейшему сомнению достижение — первый пилотируемый полет советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961, едва не поставивший крест на американской лунной программе. Однако следующие пять лет были для советской науки не самыми простыми. Американские специалисты заметно наращивали темп — активно дорабатывали космические аппараты, совершенствовали ракеты-носители и в 1962 году получили первые, аналогичные советским, результаты доставки космического аппарата на поверхность Луны. Однако четкого и однозначного ответа о характере лунной поверхности по-прежнему не было. Ситуация складывалась абсолютно патовая — чтобы совершить посадку на Луну, необходимо знать параметры грунта, а такими данными ни советские специалисты, ни их американские коллеги не располагали.

Исходя из сроков выполнения и сложности задачи, Королев принимает во внимание рекомендации и расчеты советского радиофизика Всеволода Троицкого, который с помощью тяжелейшего с научной точки зрения эксперимента выводит некоторые необходимые для посадки космического корабля параметры. Исходя из расчетов Троицкого, Королев позднее от руки напишет справку, фактически подарившую Советскому Союзу Луну.

«Посадку лунного корабля следует рассчитывать на достаточно твердый грунт типа пемзы», — напишет Королев.

«Для таких расчетов использовали совершенно уникальные с технической точки зрения сооружения, которые называли не иначе, как «искусственная Луна». С помощью радиотелескопа команда исследователей, под руководством Троицкого вычисляла приблизительные параметры лунной поверхности — ее плотность, температуру и. химический состав. С последними двумя параметрами было особенно интересно. Исследователи высчитали, что лунный грунт обладает крайне низкой теплопроводностью, и может почти на 60% состоять из кварца — оксида кремния. Эти расчеты вместе с другими данными легли в основу заключения о плотности грунта», — пояснил в интервью телеканалу «Звезда» историк космонавтики, инженер-ракетостроитель Борис Кочергин.

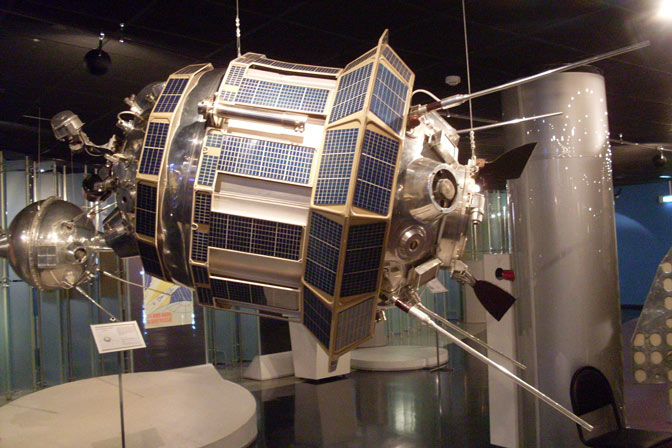

Исходя из определенных параметров, советскими специалистами была спроектирована принципиально отличная от других автоматическая межпланетная станция «Луна-9», которую снарядили творить историю советской космонавтики на борту ракеты-носителя «Молния-М» 31 января 1966 года. Уже 3 февраля 1966 года МПС совершила успешную мягкую посадку на лунную поверхность в районе океана Бурь, а еще через четыре минуты с аппаратом была установлена радиосвязь. Ценность полученных данных от всех межпланетных станций «Луна» вряд ли когда-нибудь получится измерить деньгами, ведь, помимо первой в истории круговой фотопанорамы Луны, также впервые был налажен процесс детального изучения лунного грунта, в том числе и откровенно небольших (размерами до 1 см) объектов прямо на поверхности.

Триумф науки омрачила лишь гибель ключевой фигуры в истории советской космонавтики. Не дожив буквально пару недель до запуска «Луны-9», скончался Сергей Павлович Королев — человек, отчаянно сражавшийся за советскую космонавтику. Патриарх отечественного ракетостроения и ответственный за все достижения советской космической науки человек так и не узнал, что обе фазы его лунной авантюры удалось реализовать ровно так, как и было запланировано.

Источник