Звездный час Александра Невского. 5 апреля 1242 г.

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.

Житие Александра Невского

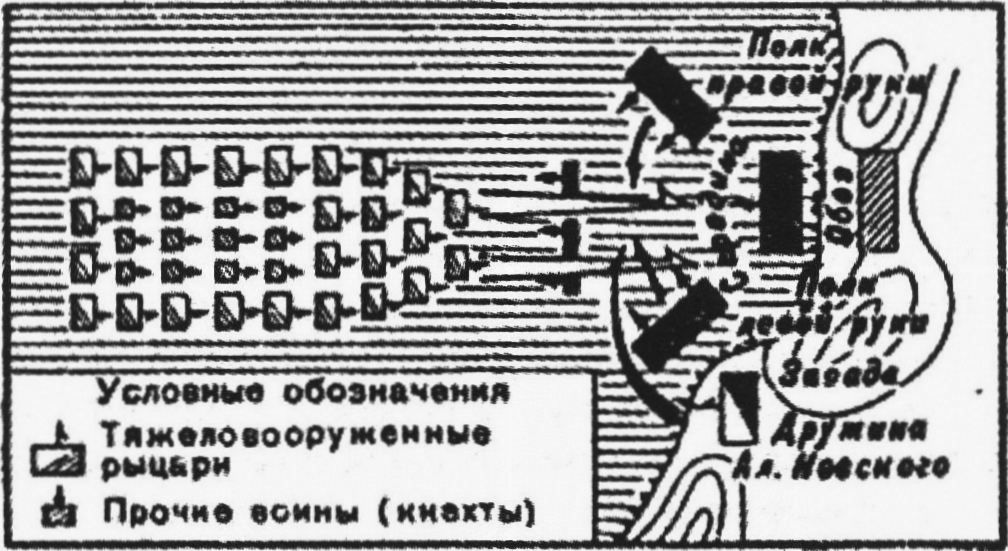

На рассвете 5 апреля 1242 года, в субботу, к новгородскому князю примчались дозорные и доложили о движении немецкого войска по льду озера на восток. Александр Ярославич долго не раздумывал и сразу изготовил полки к бою, а поскольку план предстоящего сражения он уже обдумал заранее, то оставалось только одно — ждать, когда враг подойдет. Немцы приближались не спеша, впереди боевых порядков двигался клин тяжелой кавалерии, острие которого составляли закованные в доспехи тевтонские рыцари. За ними плотным конным строем двигались «полубратья», сержанты, оруженосцы и датские рыцари, а вдали чернели большие массы пехоты. Очевидно, немецкие командиры решили сначала разбить строй русских полков тяжелой кавалерией, а затем, пустив в дело пехоту, довершить разгром — план этот был вполне осуществим. Постепенно, по мере того как они приближались к русским позициям, тяжелая кавалерия крестоносцев начинала ускорять ход, за ней перешла на бег пехота, и вся эта грохочущая железом лавина покатилась на княжеские полки. Рыцари пришпорили лошадей, и кони помчались галопом, стараясь как можно скорее преодолеть расстояние, которое отделяло их от вражеского строя, — они видели, что князь Александр выдвинул вперед воинов с луками и самострелами. Ветер развевал орденские знамена и штандарты, ревели боевые рога тевтонцев, а от сотен черных крестов рябило в глазах. Стоявшие перед строем тяжелой пехоты русские стрелки вскинули самострелы и луки — град стрел обрушился на немцев, громко щелкали тетивы, свистели стрелы, и подстреленные кони забились на льду, нарушая движение клина. Крестоносцы уже разогнали коней для атаки, и те летели вперед, словно ветер, а когда до строя русских оставалось совсем немного, рыцари дружно опустили пики. Застрельщики бросились назад, они бежали через шеренги большого полка, которые тут же смыкались за ними, а новгородцы ровняли строй и теснее сжимали ряды, ожидая страшного удара немецкого клина — «свиньи», как прозывали его остряки. Ощетинившись лесом копий, русские воины ожидали страшного удара и прекрасно понимали, что после него многие так и останутся лежать на залитом кровью снегу.

Атака крестоносцев была сокрушительной — с разгона они вломились в новгородский строй и проломили его, сбивали ратников напором коней, прокалывали пиками насквозь, рубили мечами и боевыми топорами, крушили тяжелыми палицами. Лед мгновенно покрылся кровью, русские пятились, пытались укрыться от града сыпавшихся на них ударов, но спасения не было — «свинья» перла вперед, все сминая на своем пути. Под страшными ударами тевтонцев трещали и раскалывались щиты, разлетались на куски русские шлемы, а кольчуги не могли защитить от длинных и тяжелых рыцарских пик. Затем подошла орденская пехота и с ходу вступила в сражение — большой полк дрогнул, попятился и, теряя людей, начал медленно отступать. Крестоносцы отбросили русских со льда озера, и сражение теперь кипело на суше, новгородцы сражались отчаянно, отбивая в центре атаки тяжелой кавалерии, а на флангах сдерживая натиск пехоты. Ударами боевых топоров они остановили закованных в доспехи всадников и совершенно расстроили их ряды, а самые ловкие подныривали под немецких лошадей и засапожными ножами вспарывали им брюхо. Кони с грохотом падали на землю, увлекая за собой закованных в доспехи всадников, которых тут же и добивали моментально окружавшие поверженных рыцарей русские ратники. И все-таки войска ордена одолевали, и разгром новгородцев становился лишь вопросом времени. Но крестоносцы слишком увлеклись битвой и совершенно забыли о своих флангах — и, как оказалось, зря.

Ледовое побоище 5 апреля 1242 г.

Без звуков труб справа и слева обходили место сражения суздальская и переяславская дружины, всадники заходили немцам в тыл и там разворачивались для атаки, а пехотинцы выдвигались на фланги. И когда по приказу князя протрубил боевой рог и конные дружины пошли в атаку, для немцев это было подобно удару грома в ясный день. Увидев надвигающиеся на них две конные лавины, воины, набранные орденом из подвластных племен, развернулись и обратились в бегство, бросая оружие, знамена и щиты. Далеко не ушли, часть из них попала под копыта бешено мчавшихся коней княжеских гридней и была просто растоптана, за другими погнались младшие дружинники, на всем скаку рубя беглецов мечами и саблями. Немецкая пехота не успела перестроиться и отразить атаку с тыла, а попытка датчан задержать дружины потерпела крах — длинными копьями гридни на полном скаку вышибали из седел западных рыцарей, которые вместе с конями валились на весенний лед. Князь Александр во главе переславской дружины врубился в плотные ряды крестоносцев и стал прорубаться к центру сражения, а суздальские гридни Андрея разбили вставших на их пути сержантов и «полубратьев», а потом начали сечь орденскую пехоту. Затем на крестоносцев навалились пешие суздальцы, строй немецкой «свиньи» дрогнул и распался — братья-рыцари, которые бились на острие клина, ничем помочь своим товарищам по оружию не могли, поскольку сами увязли в пеших порядках новгородцев. Русские клещи сомкнулись вокруг боевого строя орденских войск, и начался их разгром — немецкие колонисты, составлявшие костяк пехоты крестоносцев, побросав снаряжение, побежали прочь, надеясь выбраться из этой западни. Но рыцари, «полубратья» и сержанты сдаваться не собирались, они пошли навстречу русским дружинам и лицом к лицу сошлись с ними в отчаянной рукопашной схватке.

Однако зажатые на узком пространстве ливонцы не могли развернуться, один за другим падали белые знамена с черным крестом на залитый кровью лед, и русские ратники шли вперед, круша немецкую силу. Навалившись всей плотной массой, немцы прорвали кольцо окружения и бросились прочь, устилая лед телами павших товарищей. Следом за ними пошла в погоню русская конница, они гнали разбитых крестоносцев по озеру, не давая тем ни минуты отдыха. И лишь когда передовые русские всадники достигли противоположного берега озера, князь Александр остановил погоню — победа и так была полной, а идти в глубь вражеской территории было бы неосмотрительно.

Битва на Чудском озере нанесла сокрушительный удар по планам ордена по покорению земель на Северо-Западе Руси, натиск с Запада, который стал возможен лишь потому, что Русь была обескровлена монгольским вторжением, был остановлен. Потери, которые понесли и орден, и войска епископа Германа, были очень серьезными, и стоны «новооткрывателей» по этому поводу, которые стараются принизить и значение победы, и количество убитых и взятых в плен крестоносцев, явно не засуживают внимания. Итак, сначала о потерях.

Ливонская рифмованная хроника их указывает четко: «Там было убито двадцать братьев-рыцарей, а шесть было взято в плен». Как видим, речь идет конкретно о рыцарях, а не о сержантах, «полубратьях», оруженосцах или о пехоте колонистов и воинах подвластных племен. Потери крестоносцев приводят и русские письменные источники, в Новгородской I летописи об этом сказано так: «и паде Чюди бещисла, а Немець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новгород». Все ясно и понятно — летописец просто обозначил количество убитых немцев и датчан, не вдаваясь в подробности, кто они — рыцари, «полубратья», сержанты или оруженосцы. То, что среди пленных оказалось шесть тевтонцев, тоже соответствует действительности, остальные опять-таки могли быть «полубратьями». Об этом косвенно свидетельствует и «Житие Александра Невского»: «и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «божьими рыцарями». Практически все летописи, которые рассказывают о Ледовом побоище, приводят похожие цифры, правда, количество павших немцев иногда указывают в 500 бойцов. «И паде Немець 500, а чюди бесчислено множество. А руками яша немець 50 нарочитых воевод, и приведоша я в Новгород, а иных вода потопи, а иние, зле язвени, отбегоша» (I Софийская летопись). Поэтому оснований не верить цифрам, которые сообщают русские источники, нет никаких, а потому, несмотря на стенания «новооткрывателей», их можно принять.

Теперь о самом сражении. О боевом построении крестоносцев мы узнаем из русских источников: «и наехаша на полкъ Немци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозе полк» (Новгородская I летопись), а о том, что войска ордена попали в окружение, из Ливонской рифмованной хроники: «Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены». Поэтому сам ход сражения можно реконструировать довольно точно, никаких загадок он не представляет. Сам бой был яростным и упорным: «Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью» (Житие Александра Невского). На мой взгляд, одной из главных причин, по которой крестоносцы потерпели поражение, явилось то, что пеший новгородский полк сумел устоять под натиском войск ордена. Выдержать атаку рыцарского клина и тем самым дать возможность княжеским дружинам замкнуть кольцо окружения было задачей не из простых, но новгородцы с ней справились. Бегство чудских ополченцев и пехоты предрешило разгром главных сил братьев-рыцарей, и большой удачей можно считать, что им удалось прорвать кольцо окружения. Летописцев впечатлило расстояние, на которое организовал преследование разбитого врага Александр Невский, и они это дружно зафиксировали: «и, гоняче, биша их на 7-ми верст по леду до Суболичьского берега» (Новгородская I летопись). А теперь несколько слов об еще одном герое Ледового побоища, который, на мой взгляд, незаслуженно оказался в тени.

Речь идет о младшем брате Александра Невского — Андрее Ярославиче, который сыграл в сражении одну из ключевых ролей, но в силу ряда причин об этом старались не упоминать. С одной стороны, князь Александр национальный герой, победитель в Ледовой битве, и рядом с ним никого быть не должно. С другой стороны, Андрей Ярославич в дальнейшем резко разойдется со своим старшим братом во взглядах на путь последующего развития страны, и это закончится грандиозным кровопролитием — Неврюевой ратью. Раз Александр Невский был прав в своей политике соглашения с Батыем, то князь Андрей, естественно, оказывался не прав полностью, со всеми вытекающими из этого последствиями. Соответственно, все это и нашло отражение как в письменных источниках, так и в позднейших исследованиях. А между тем князь Андрей был очень храбрым человеком, патриотом, который горячо любил свою страну и не желал видеть ее в подчинении у степных варваров. В течение недолгого времени, которое он занимал Владимирский стол, вся его деятельность была посвящена тому, чтобы избавить свою Родину от позорной монгольской зависимости — другое дело, что исторических условий для этого еще не появилось.

Еще об одном моменте, который, как и разговор о потерях, вызывает наибольшие споры, — тонули рыцари на озере или не тонули. В немецких письменных источниках сведений об этом нет, а вот в русских летописях они присутствуют: «а инии на озере истопим, бе бо уже весна» (Никоновская летопись), «и мнози их истопши на озере» (Тверская летопись), «а иных вода потопи» (I Софийская летопись). Продолжать можно долго, но суть от этого не изменится. Конечно, не надо думать, что потопление крестоносцев было столь массовым и впечатляющим, как в фильме «Александр Невский», да и тяжелые доспехи рыцарей тут были ни при чем — по большому счету, снаряжение княжеского дружинника весило не меньше, а вполне возможно, что и больше рыцарского. К примеру, пластинчатую броню немцы не использовали, а весила она гораздо тяжелее кольчуги, а потому шансов провалиться с ней под лед было гораздо больше. На льду Чудского озера с русской стороны сражались не мужики-ополченцы, оторванные от сохи, а воины-профессионалы княжеских дружин и новгородская рать, которая по своему вооружению и снаряжению не уступала «низовским полкам». Легендарная фраза из легендарного фильма «Не враг дал, сам ковал. Коротка кольчужка» имеет мало общего с вооружением новгородского ратника XIII века. Поэтому не стоит безоговорочно отвергать тот факт, что некоторые крестоносцы могли утонуть во время бегства, оказавшись на подтаявшем льду или угодив в полынью, — ничего удивительного в этом нет. И еще один момент — исходя из того, что преследование длилось семь верст, можно предположить, что остатки разбитого войска побежали на северо-запад по льду, поскольку если бы они сразу рванули на противоположный берег, то расстояние было бы значительно короче. Скорее всего, им просто не дали туда пройти, вот они и бросились туда, где путь был свободен и была пусть и минимальная, но надежда на спасение.

Источник

Была тогда суббота когда взошло солнце

Прочтите отрывок из житийной литературы.

«… Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии… И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую… Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою». Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже праведный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне». И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: «Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя господа бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо»». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на святую троицу. … После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска. Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его. Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля. Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра, возрадовались… На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе славянский народ». А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали: «Пойдем, И победим Александра, и захватим его». Когда же приблизились немцы, то — проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка». Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью….»

Используя текст, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) события, описанные в тексте жития, произошли в XII в.

2) город, который немецкие рыцари построили на захваченной «земле Александровой», назывался Копорье

3) за заслуги перед Новгородом бояре провозгласили князя Александра Ярославича Новгородским князем «на все времена»

4) в сражении на реке Неве войско князя Александра Ярославича сразилось с войском датчан

5) одним из описанных в житии ратных деяний князя Александра Ярославича была победа над немцами на льду Чудского озера

6) в сражении против немецких рыцарей принимала участие дружина из Владимиро-Суздальского княжества

1) события, описанные в тексте жития, произошли в XII в. — НЕТ, неверно, события относятся к XIII в.

2) город, который немецкие рыцари построили на захваченной «земле Александровой», назывался Копорье — ДА, верно, немецкие рыцари построили построили крепость Копорье.

3) за заслуги перед Новгородом бояре провозгласили князя Александра Ярославича Новгородским князем «на все времена» — НЕТ, неверно, после победы над шведами князь Александр Невский ушел из Новгорода поссорившись с новгородцами.

4) в сражении на реке Неве войско князя Александра Ярославича сразилось с войском датчан — НЕТ, неверно, на реке Неве в 1240 г. князь Александр Ярославич одержал победу над шведами.

5) одним из описанных в житии ратных деяний князя Александра Ярославича была победа над немцами на льду Чудского озера — ДА, верно, в 1242 г. русские войска под руководством Александра Невского разбили немецких рыцарей на льду Чудского озера.

6) в сражении против немецких рыцарей принимала участие дружина из Владимиро-Суздальского княжества — ДА, верно.

Источник