Тайна «солнцеголовых» Тамгалы

Анджей Розвадовски, Ph.D., заведующий кафедрой Центральной Азии и Сибири Института Востоковедения Университета им. Адама Мицкевича (Познань, Польша), рассказал нашему порталу о его исследованиях в области наскальной живописи.

— Уважаемый профессор, расскажите, когда Вы занялись изучением наскального искусства Центральной Азии?

— Это было довольно неожиданно. Я был студентом второго курса, изучал археологию в моем университете в Познани. Совместно с другими студентами я организовал экспедицию в Узбекистан, чтобы собрать больше информации о наскальном искусстве в этой стране.

Центральная Азия была совершенно незнакома для нас, да и было сложно найти европейского археолога, который бы занимался изучением наскальных рисунков в этой части земного шара. По приезду я был поражен, насколько богата Центральная Азия петроглифами.

Моим первым объектом для исследования стали наскальные рисунки Сармышсайской долины в центральном Узбекистане. До защиты дипломной работы я ездил в Узбекистан три раза. Основываясь на результатах проведенного исследования, я закончил и магистерскую работу. Случилось это около 20 лет назад. И это было только начало моих приключений в Центральной Азии.

— Каким образом Вы заинтересовались казахстанскими наскальными рисунками?

— С одной стороны, это было следствием моего возрастающего интереса к наскальному искусству данного региона, а с другой, результат моего докторского исследования. Мне хотелось проверить, действительно ли наскальные рисунки Бронзового века были связаны с древними индоевропейцами. Я решил рассмотреть этот вопрос с другой точки зрения, поставить его в новые теоретические рамки.

В основу этой работы было положено предположение, что наскальное искусство представляет собой культурный текст. При этом следовало провести анализ совокупности изображений в одном месте, стараясь определить его «грамматику», а затем проверить имеет ли эта грамматика связь с другими текстами индоевропейской культуры.

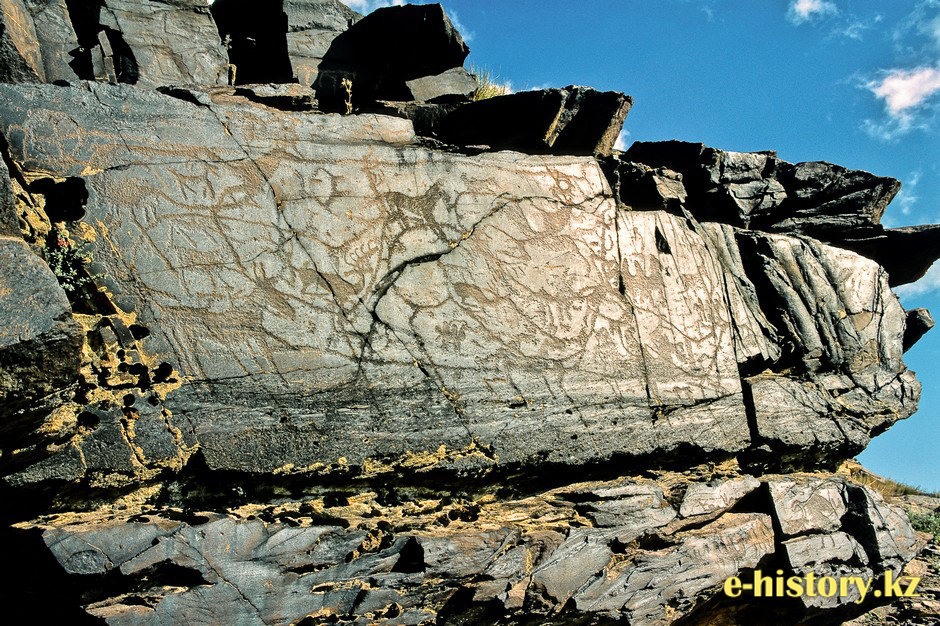

Чтобы проверить результаты моей работы в Сармышсайской долине я отправился в Казахстан. Для этого я выбрал петроглифы Тамгалы и Арпа-Узень в горах Каратау на юго-востоке Казахстана. Благодаря профессору Самашеву, я имел возможность поработать на обоих объектах.

По дороге в Каратау

Наскальные рисунки в урочище Арпа-Узень

Наибольшей продуктивностью отличалось исследование в Тамгалы. Я заметил определённую аналогию с наскальными рисунками в Узбекистане. И именно тогда я осознал, что открытие — это не только нахождение новых рисунков. Еще более захватывающим может стать обнаружение каких-то необычных черт в уже давно известном материале.

Петроглифы Казахстана сами по себе оказались крайне интересными. Казахстанские экспедиции всегда остаются для меня незабываемым опытом. Я многому научился здесь. И кроме этого мне посчастливилось встретить замечательных людей, которые во многом мне помогали. Например, мы подружились с профессором Самашевым. Позже он приезжал в мой университет в Польше.

— Какова роль наскальной живописи в жизни древних людей на территории Казахстана? Было ли это искусством?

— На самом деле это очень серьезные вопросы. Роль наскальных рисунков — крайне горячо обсуждаемая проблема, как археологии, так и антропологии. Иногда намного легче распознать смысл того или иного образа, чем его функцию. Определенно, это был один из способов обозначения местности, их превращения в значимые места для прошлых обществ. Возможно, это были места их паломничества. Есть вероятность, что это были «места силы» (как и в других уголках планеты), куда люди приходили, преодолевая огромные расстояния.

Многие люди сразу отрицают идею соотнесения доисторических наскальных рисунков и искусства. Тем не менее, необходимо понимать, что искусство относится не только к чему-то красивому. Со временем и от одной местности к другой понятие красоты меняется. И, хотя мы не можем исключать вероятность того, что древние рисунки воспринимались людьми в этом качестве, скорее всего они служили своего рода сообщениями, а их ценность зависела от информационного потенциала. Когда мы осознаем, что основной целью искусства (современного в том числе) является передача информации (в большей степени, нежели эстетических чувств), тогда сам вопрос, были ли наскальные рисунки искусством, предстает в другом свете. Я считаю, что это было искусство — искусство выражения эмоций, мыслей, индивидуальных и общепринятых идей.

— Можете провести параллель между наскальными рисунками, найденными в Казахстане и других странах?

— Наскальная живопись на территории Казахстана представляет собой важнейшее наследие. Это свидетельство местной культуры и истории. Поэтому его необходимо защищать и изучать. Сейчас этим занимаются по всему миру.

Олень из урочища Арпа-Узень

Мы всегда относились к наскальному искусству, как к общечеловеческому наследию, и это правильно. Но нам также следует понимать доисторическое искусство в качестве свидетельства местной культуры, которое может быть использовано для самоидентификации населения. К примеру, наскальные рисунки вдохновляют современных художников — мы можем наблюдать такую ситуацию и в Казахстане и в других частях мира (Африка, Австралия или Америка). Я был поражен, увидев казахстанских спортсменов на Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году — они были одеты в красивые костюмы, украшенные принтами в виде местной наскальной живописи!

Но наскальная живопись — это еще и важнейший источник знаний о древней культуре, связях между древними народами и даже некоторых человеческих чертах. Так, когда мы рассматриваем традиции центральноазиатского или сибирского шаманизма, выясняется, что наскальное искусство предоставляет нам важную информацию для понимания его древности, динамики и распространения в этой части земного шара. На Алтае мы наблюдаем наскальные рисунки, относящиеся к историческому времени. Когда же мы переходим к доисторической эпохе, данный вопрос усложняется. Здесь мы не находим изображений шаманов с бубнами, которые так характерны для сибирского шаманизма. Однако мы находим похожие изображения и в Казахстане, и на Алтае. Они датируются эпохой Бронзового века и раскрывают связь с центральным в шаманизме символизмом, относящимся к трансформации человек-животное. Таким образом, представляется разумным заключить, что в древние времена шаманизм играл важную роль не только в Сибири, но и в Центральной Азии, включая Казахстан.

Изображение буйвола в Тамгалы

— Каково Ваше понимание «солнцеголовых» фигур, найденных в долине Тамгалы?

— Вы задаете мне один из самых захватывающих вопросов, касающихся наскального искусства в Казахстане. Эти изображения были названы «солнцеголовыми», но имеют ли они отношение к солнцу? Иногда то, что кажется очевидным человеческому глазу, может оказаться всего лишь иллюзией. Если Вы посмотрите на эти рисунки внимательно, будет сложно найти что-то общее с солнцем. Все они разные. Так, когда я начал анализировать эти изображения с точки зрения их связи с другими петроглифами, вместо того, чтобы акцентировать внимание лишь на их головах, оказалось, что их очертания наводят на мысль о шаманских символах. Более того, их «солнцеподобные» головы походят на образы, которые обычно представляются людям, находящимся в состоянии транса. Поэтому «солнцеголовые» божества из Тамгалы — это серьезная и интересная для обсуждения тема.

Изображения со странными круглыми головами найдены и в других частях Центральной Азии — Сармышсай в Узбекистане и Саймалы—Таш в Кыргызстане. В прошлом году во время работы в Саймалы-Таш я заметил, что там есть петроглифы, характерные для Казахстана, например, изображения, напоминающие по своей форме очки (два круга или диска, соединенные линией). Поэтому, очевидно, наскальная живопись Казахстана должна быть изучена в более широкой, центральноазиатской перспективе.

Солнцеголовая фигура из Саймалы—Таш в Кыргызстане

— Каковы Ваши научные планы на будущее? Собираетесь ли Вы снова посетить Казахстан?

— В данное время я пишу книгу о наскальном искусстве и шаманизме Центральной Азии. Поэтому я занят этой трудоемкой работой. Также я руковожу одним проектом в Танзании. Возможно, в ближайшем будущем я сконцентрирую свое внимание на африканской наскальной живописи. Тем не менее, наскальные рисунки в Казахстане настолько меня заинтересовали, что я хотел бы вернуться туда и продолжить свое исследование. Будущее все расставит по своим местам.

Авторские права на все фотографии, использованные в данной статье, принадлежат Анджею Розвадовскому и ни при каких условиях не могут быть использованы без согласия их автора

Источник

Эпоха бронзы и ее особенности

Бронзовый век охватывают период 2800–900 лет до н.э. Именно тогда люди научились делать изделия и орудия труда из металла. Использование бронзы (сплав олова и меди) способствовало улучшению производительности и появлению новых видов хозяйства. Изделия из бронзы постепенно оттеснили каменные и медные орудия.

В Казахстане бронзовый век берет свое начало около 4000 лет назад. Бронзовый век делится на три периода:

- Ранний бронзовый век – XVIII–XVI вв. до н. э.

- Средний бронзовый век – XVI–XII вв. до н. э.

- Поздний бронзовый век – XII–VIII вв. до н. э.

Одной из самых крупных культур этого века является андроновская культура. Название происходит от деревни Андроново около города Ачинск, где в 1914 году А.Я. Тугариновым были обнаружены первые захоронения. Центральный Казахстан был основной территорией расселения племен в бронзовом веке. Там нашли свыше 30 поселений и 150 могильников. В Северном Казахстане археологами было найдено около 80 могильников и поселений.

Для андроновцев главными занятиями были пастушеское скотоводство, мотыжное земледелие и ловля рыбы. Андроновцы жили оседло в долговременных полуземлянках. Их поселки располагались в долинах рек, богатых пастбищами и плодородными землями, пригодными для земледелия. В стадах преобладал крупный рогатый скот, овцы, лошади. Андроновцы стали первыми в азиатских степях наездниками. Скот большую часть года содержался на пастбищах под наблюдением пастухов, а зимой – в специальных загонах. Они обладали медными и оловянными рудниками и поставляли металл далеко на запад. Литейщики обеспечивали широкое производство орудий труда (серпов, топоров, кельтов) и оружия (кинжалов, втульчатых наконечников, копий с листовидным пером), в том числе и за пределы андроновского ареала. Разрабатывались месторождения медной руды в Алтайских горах, а также в Казахстане.

Медную руду плавили в специальных печах в поселениях андроновцев в Атасу (Центральный Казахстан), Суукбулак, Канай (Восточный Казахстан). На территории Жезказгана андроновцы добывали 100 тысяч тонн меди. Андроновцы поклонялись силам природы. Умерших хоронили головой на запад или юго-запад.

В местностях Тамгалы, Жасыбай, Хантау были найдены наскальные рисунки. Акндроновцы жили в полуземлянках, которые являлись прототипом казахской юрты. Дома замазывали глиной снаружи. Внутри дома устанавливали очаг – священное место. В земле они рыли ямы и там хранили еду. В раскопках в Северном Казахстане, в поселении Чаглинка и Петровка, нашли жилище андроновцев, которое было похоже на юрту. По расчетам учёного-геолога К.И. Сатпаева, в бронзовом веке было выработано около миллиона тонн руды, из которого получили 100 000 тонн меди. В Восточном Казахстане добыто 1100 тонн олова.

Источник

Андроновская культура — праславяне или праскифы?

В то время как в Египте фараоны строили себе пирамиды, а греки еще даже не совершили поход на Трою на территории современного Казахстана, Средней Азии и Урале процветала культура скотоводов, которая имела в своем активе развитые городища и обширную материальную культуру.

Это была так называемая Андроновская культура , или Аркаим как любят называть ее поклонники арийской теории славянства.

Название культуры происходит от деревни Андроново около города Ачинска в Красноярском крае, где орнитолог А.Тугаринов провел первые раскопки этой культуры.

Выделил культуру как отдельную и самобытную советский археолог Сергей Александрович Теплоухов.

Также Теплоухов определил что Красноярский край был периферийной частью Андроновской культуры, а ее основным ареалом были Северный Казахстан и Южный Урал.

Представители Андроновской культуры были скотоводами, а земледелие было дополнительным источником получения пищи. Это их отличало от представителей срубной культуры в степях Восточной Европы, которые были земледельцами, а скотоводством занимались как дополнением.

Андроновцы активно занимались меновой торговлей, основным продуктом которой у них были металл и изделия из него. Для транспортировки они использовали конные повозки, а для войн колесницы. На месте археологических раскопок в Синташте (Челябинская область) были обнаружены остатки боевой колесницы, датированные 2026 годом до н.э.

Жили андроновцы в укрепленных городищах, основную жилую массу составляли как землянки, так и дома. В каждом городище была ливневая канализация (которая и не во всех современных городах есть), которая выводила воду за пределы населенного пункта. Городища создавались сразу именно как центры литейного производства и меновой торговли, а не постепенно развивались из более мелких поселений. Весь город строился по единому архитектурному плану и каждое здание выполняло определенную, изначально задуманную функцию.

Верования их основывались на почитании культа Солнца, что доказывает наличие большого количества изображений свастики на сохранившейся посуде.

Андроновцы считаются представителями индоиранской группы, и даже выдвигались теории о том, что они и есть предки «ариев», хотя это входит в противоречие с основной арийской теорией о том, что «нордическая» раса произошла из Северной Европы. Не сходится культура андроновцев и с идеей прародины славян в Арктиде-Гиперборее на побережье Северного Ледовитого океана.

Подогревают эту теорию и раскопки на месте городища Аркаим в Челябинской области. Городище просуществовало около 100 лет (уничтожено в результате пожара) и было храмовым комплексом, а возможно и обсерваторией — своеобразным Стоунхеджем.

Аркаим представляет собой укрепленный двумя стенами город, за пределами которого находились пастбища. Жители проживали в двух многоквартирных домах.

В город можно было попасть по особой тропе, которая представляла собой солнечный круг и таким образом как бы очищала входящего.

Ученые в настоящее время пришли к единому мнению о том, что «андроновцы» были индоевропейцами. Это доказывает, что изначальным ареалом расселения индоевропейцев ( в том числе и мифических ариев ) могла быть территория Северного Казахстана и Южного Урала. Именно отсюда в Иран и Индию пошли предки современных европейцев и иранцев. Причиной этому могли послужить климатические изменения. В то же время расселения «андроновцев» в сторону Европы не отмечено, так как в лесостепной зоне в 18-12 веках до н.э. проживали представители так называемой «срубной культуры», которые также были индоевропейцами — предшественниками киммерийцев и скифов. Контактирование «андроновцев» со «срубной культурой» не носило военный характер и было основано на обмене, а также взаимной ассимиляции без занятия территории.

Генетический исследования останков «андроновцев» показали наличие у них гаплогрупп, которые присутствуют у современных монголов, казахов, бурят, калмыков и жителей Центральной, Восточной Европы.

По моему личному мнению ареал распространения «андроновской» и «срубной» культур указывает на то, что они являлись предками скифов (срубная культура), а «андроновцы» предками массагетов.

В исторической литературе часто объединяют скифов Причерноморья и массагетов как одно племя. Но еще Геродот указывал, что среди причерноморских скифов были земледельческие племена.

По Геродоту Северное Причерноморье населяли скифы (самоназвание: сколоты), причём от Южного Буга до Днепра (область правого Нижнего и Среднего Поднепровья) обитали так называемые скифы-земледельцы (или борисфениты, а за Днепром начинались владения скифов-кочевников — Википедия ( статья про этногенез славян)

Таким образом становится ясно, что скифы и массагеты были совершенно отдельными этносами, имевшими различные способы хозяйствования и различные ментальности.

Учитывая это, однозначно можно определить, что скифы Причерноморья не являются прямыми потомками «андроновской культуры». В то же время славяне имеют косвенную принадлежность к «андроновской культуре», связанную с Великим переселением народов, которая началась в Туране в 1-2 веках нашей эры. Гунны, готты, гетты (потомки андроновцев) выйдя из современных Ирана и Монголии принесли с собой на земли славян в Восточной Европе генетический код «андроновцев», активно ассимилировавшись среди протославянских племен.

Источник