Боги Междуречья

Боги аккадской, ассирийской, шумерской, вавилонской, зороастрийской мифологии

Адад – бог грома, бури и ветра, сын бога неба Ану. Бог олицетворял как гибельные, так и плодоносные силы природы: губящие поля наводнения и плодородный дождь.

Ану – бог неба, верховное божество, правившее на небесах, сын Аншара и Кишар, один из триады богов-создателей, наряду с Энки, богом пресных и плодотворных вод, и Энлилем, или Белом, повелителем ветра.

Ахуромазда – в древнеиранской мифологии верховное божество зороастрийского и ахеменидского пантеонов, жрец, творящий мир усилием или посредством мысли.

Ашшур – в аккадской мифологии центральное божество ассирийского пантеона. Ашшур – «владыка стран», «отец богов» и отец Aнy; его жена – Иштар Ашшурская.

Баал – в западносемитском мифотворчестве бог бури, грома, молний, дождя, связанного с плодородием. Владыка земли и плодородия, Баал (Балу) предстает как умирающий и воскресающий бог, чей главный враг – бог смерти и подземного мира Муту.

Зерван – в древнеиранской мифологии верховный бог, воплощение времени и судьбы. Зерван мыслился как бесконечное время, существующее изначально.

Ирра – в аккадской мифологии бог войны и чумы. Супругой его считалась богиня подземного мира Мамиту. Ирра несет на землю хаос и разруху.

Ицеды – общее прозвание божественных существ, впоследствии преобразованных в особую группу низших божеств вроде ангелов, полезных духов или добрых гениев.

Мардук – центральное божество вавилонского пантеона, главный бог города Вавилона, сын Эйя (Энки) и Домкины (Дамгальнуны). Письменные источники сообщают о мудрости Мардука, о его искусстве врачевания и магической силе; бога называют «судьей богов» и «владыкой богов».

Митра – в древнеперсидской мифологии бог договоров и дружбы, защитник истины. Митра являл собою свет: он мчался на запряженной четверкой белых лошадей золотой колеснице-солнце по небу.

Нергал – бог ужаса и истребления, мора, засухи и войны. Он считался также богом преисподней, владыкой подземного царства мертвых, откуда, собственно, в древнем языке и произошло его имя – «владыка темного града».

Син – в аккадской мифологии бог луны, отец солнечного бога Шамаша, планеты Венера (Инанны или Иштар) и бога огня Нуску.

Тешуб – бог грозы, почитаемый во всей Малой Азии. В текстах хеттской мифологии говорится о том, как грозный Тешуб победил отца богов Кумарби.

Уту – в шумерской мифологии солнечный бог, сын бога луны Нанны, брат Инанны. Уту почитали как бога-хранителя истины и справедливости.

Xорон – в западносемитском мифотворчестве бог-защитник. В угаритских мифах Xорон предстает как хранитель царской власти.

Шамаш – в аккадской мифологии всевидящий бог солнца и правосудия. Его сияние освещало все злодеяния, что позволяло ему предвидеть будущее.

Элохим – в древнесемитской мифологии верховное божество, демиург и первопредок. Элохим именуется как Илу, Эл, («сильный», «могучий», «бог»)

Энки – в шумеро-аккадском мифотворчестве одно из главных божеств; он хозяин Абзу, мирового океана всех земных вод, а также бог мудрости и владыка божественных сил.

Энлиль – в шумеро-аккадской мифологии одно из главных божеств, сын бога неба Ану. Он отличался особой злобностью по отношению к людям: насылал на них мор, засуху, засоление почв и, в довершение всего, – всемирный потоп.

Источник

Боги и богини Месопотамии

Истоки месопотамской мифологии уходят в дописьменную эпоху. Истории о местных богах и героях рассказывались много раз прежде чем их стали записывать около 5000 лет назад, вскоре после появления первых городов.

Шумер и Аккад

Около 4000 г. до н. э. люди жили в городах, выросших в плодородной Шумерской долине. Там были возведены огромные храмовые комплексы, могущество, богатство и влияние которых могло поспорить с монастырями средневековой Европы. Шумерцы верили, что их храмы — жилища богов и богинь. Они относились к ним как к живым людям. Жрецы и жрицы, служившие в храмах, даже кормили и одевали своих богов.

Аккадское царство стало господствовать в регионе около 2300 г. до н.э. при царе Саргоне, которого, если верить легенде, младенцем нашли в корзине среди камышей. Аккадцы восприняли большую часть шумерской культуры, включая мифологию, но придали некоторым богам новые имена. Например, шумерского бога пресной воды Энки назвали Эйя.

Роль богов

У каждого из городов Месопотамии были покровительствующие им бог или богиня, которые обеспечивали ему процветание и защищали во время войны. Отец богов Ану был покровителем города Урук, а Мар-дук — богом Вавилона. Бог шторма Энлиль покровительствовал Ниппуру, где он жил вместе со своей женой богиней Нинлиль и сыном Нинуртой.

У богов и богинь были свои обязанности перед народом. Они периодически избирали царя, возглавлявшего все города-государства Месопотамии, поскольку царский трон не передавался по наследству, а поочередно занимался одним из их представителей. Вопрос решался голосованием на совете богов, всегда созывавшемся в Ниппуре. После этого боги всегда приносили клятву верности решению совета.

Силы природы

Боги и богини Месопотамии представляли силы природы, от которых зависело процветание Шумера и Аккада. Главой пантеона был Ан (Ану), бог неба, имя которого и означало «небо». Его сын — Энлиль, бог стихии ветров и бурь, позднее сам стал верховным богом, пока его, в свою очередь, не сменил Мардук, победивший силы хаоса. Энки, сын Энлиля, — бог подземного океана пресных вод, а также поверхностных земных вод — считался источником всей магической, тайной силы, богом мудрости и заклинаний. Он жил в Эриду и научил людей искусствам и ремеслам.

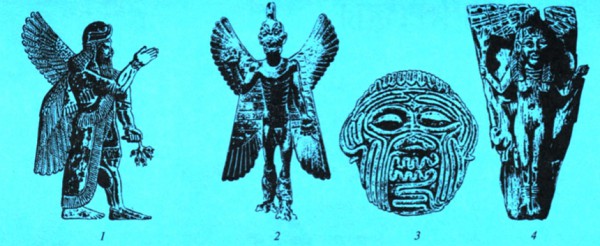

У каждого царства и города был не только свой пантеон богов и богинь, но также свои демоны, духи и призраки. Демоны приносили болезни и неудачи. Царские дворцы в Ни-мруд украшались расписными рельефами абгали (апкаллу). Эти фигурки мудрецов изображались как антропоморфные — соединявшие в себе черты людей и животных. Абгали защищали царей и заботились о плодородии.

Боги солнца и луны

Следующими по значимости после богов неба, ветров и пресных вод были боги солнца и луны. Уту — шумерский бог солнца — враг темноты и зла, лечивший болезни «силой своих крыльев». Он также считался богом справедливости. В аккадской мифологии его стали называть Шамаш, что по-аккадски означает «Солнце».

В шумерский период бога луны называли Нанна. Местом его культа был город Ур. Позднее Нанну стали называть аккадским именем Син. Его символ — полумесяц.

У Сина была дочь Иштар (шумерская богиня Инанна), которую ассоциировали с планетой Венера. Она была богиней плотской любви, известной своей ненасытностью и коварством. Среди ее многочисленных возлюбленных самым известным был Думузи (позднее называемый Таммуз) — бог плодородия и растительности.

Источник

13 самых важных месопотамских богов

боги Месопотамии духовные сущности, принадлежащие к мифологии, возникшей в месопотамских цивилизациях, населявших Ближний Восток в древности.

Месопотамия — исторический регион, расположенный на Ближнем Востоке. Его имя означает между двумя реками, потому что он расположен между реками Евфрат и Тигр.

В настоящее время он занимает большую часть Ирака и части Сирии. В античности присутствовало несколько цивилизаций, из которых основными были Ассирия и Вавилон. Последние в свою очередь делятся на Акадию и Шумерию.

Во всех месопотамских культурах не было единой веры. Тем не менее, религия, которая выделялась больше всего и из всех общих элементов была шумерская.

Аркадские, шумерские и вавилонские боги были одними и теми же, разделяя тогда свою политеистическую систему убеждений. Когда было много богов, вера показала, что каждый из них занимался какой-то деятельностью или реагировал на какое-то природное явление..

Описание богов Месопотамии

Согласно мифологии, боги в Месопотамии были ответственны за создание вселенной. Кроме того, мало-помалу рождались боги, которые охватывали разные сферы жизни и которым люди поклонялись в соответствии с их просьбами..

Кур

Для шумеров вселенная была морем первозданной соленой воды, возникшей из Намму..

Внизу был океан пресной воды, который был подземным миром. Это был Кур, также известный как Иркалла, который изображен как драконий змей, с очень ужасными и пугающими жестикуляциями.

После самопреобразования Намму появились два бога Ан и Ки. Ан, также известный как Ану, является богом неба, а также властелином созвездий и звезд, для шумеров.

Этот бог, женатый на Ки, приспособился между вавилонянами как Мардук и Ассирийцами как Ассур. Он считается одним из величайших богов, который передал власть монархам и создал звезды, чтобы охранять мир.

Ki

Ки, родившаяся также в результате самосоздания Намму, является богиней Земли. Это может быть известно как Ninhursag.

Она является одной из самых важных богинь месопотамского пантеона, потому что она представляет один из двух элементов, которые были созданы после разделения Намму: земля.

Ки также является главным героем многих историй космологического типа мифов в мире, особенно шумерских..

Намму

Происхождение создания вселенной в целом. После личного взрыва Намму создал Ан и Ки.

Эта богиня была пропастью до того, как мир появился изнутри. Его место поклонения находилось в основном в городе Ур.

Энлиль

Сын союза между Ан и Ки, согласно шумерской традиции. Энлиль стал богом ветров и был, вероятно, самым почитаемым, потому что его называли вождем богов..

Он занимался всеми вопросами, связанными с воздухом, от сильных штормов до человеческого дыхания. Его место у алтаря было главным, оставляя Намму на заднем плане.

Нинлиль

Она была супругой Энлиля, для которой она считалась леди воздуха. Также известная как Суд, она жила в Дильмуне, девственной земле, населенной только богами..

Миф рассказывает, что, когда Нинлил купался в реке, Энлиль изнасиловал ее, и по этой причине был изгнан из Дилмун. У них был сын: Наннар.

Наннар или Грех

Сын Энлиля и Нинлила, Наннар почитался как бог луны. Оно известно Наннаром шумерами, а вавилонянами и аркадцами имя Син было принято.

Наннар стал верховным богом пантеона, когда город Ур был доминирующим в регионе. Он также считается отцом мудрости. Его фигура была нарисована как старый рогоносец, носящий бороду из лазурита.

Nigal

Мать детей и спутница Наннара. Нигал, также известный как Нингал, считается богиней луны и тростника. Как и ее муж, ее почитали скотоводы.

Иногда понимают, что Нигаль — это богиня коров и без бога быков. Эта идентификация животных также делает их амулетом для изобилия. У него было двое детей: Уту и Инанна.

Инанна или Иштар

Инанна для шумеров и Иштар для вавилонян, это была богиня любви, красоты и плодородия. Дочь Наннар и Нигаль, как правило, представлена в виде обнаженной женщины, что также указывает на то, что она богиня сексуальности..

Его символом является восьмиконечная звезда, и много сходств можно найти с греческой богиней Афродиты и египетской богиней Исиды..

Уту или Шамаш

Брат-близнец богини Инанны, он был богом справедливости и солнца.

Он известен как Utu среди шумеров и Tammuz для вавилонян. Его происхождение вызвало много разногласий во времени и месте.

Сначала его опознали как сына Ану или Энилл. Вавилоняне считают таммуза супругой Инанны. Его символами были весы и человек в огне.

Erra

И в Вавилоне, и в Аркадии Эрра считался богом войны, восстаний, восстаний и любого вооруженного движения..

Он всегда был связан с богом Нергалом. В то время как Вавилон доминировал в регионе, он был известен как бог чумы.

Энки

Известный в Аркадии и Вавилоне как Еа, Энки был богом земли. Он был сводным братом Энлиля.

Его функция в пантеоне была очень специфической, потому что она заключалась в том, чтобы создавать людей под защитой божеств и способствовать созданию большего числа людей последними. Кроме того, Энки отвечал за наделение людей техникой земледелия..

Мардук

Бесспорный верховный бог вавилонян. Много раз это обычно называют шумерской энки.

Он унаследовал все силы Эа и Энлиля, среди которых был контроль над человечеством. Мардук был местным богом Вавилона, и когда он вознесся в столицу, он был возведен в верховного бога.

Источник

Бог солнца месопотамии был кто

1. Бог Нанна (акк. Син) – податель плодородия и правды.

2. Нанна – судия в мире мертвых.

3. Син (шум. Нанна) – податель очищений.

4. Бог Уту (акк. Шамаш), владыка Правды.

5. Уту (Шамаш) – судия.

6. Уту – создатель «окна» из преисподней.

7. Очистительные ритуалы и ритуал сожжения колдовства.

8. Помощник заблудившимся.

1. В.К. Афанасьева. От начала начал. Антология шумерской поэзии. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 1997.

2. В.В. Емельянов. Ниппурский календарь и ранняя история Зодиака. – СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1999.

3. В.В. Емельянов. Ритуал в древней Месопотамии. — СПб.: «Азбука-классика»; «Петербургское востоковедение», 2003.

4. В.В. Емельянов. Шумерский календарный ритуал. Категория МЕ и весенние праздники. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2009.

5. В.К. Шилейко. Ассиро-Вавилонский эпос. – СПб., 2007.

6. Т. Якобсен. Сокровища тьмы: история месопотамской религии. – М.: Восточная литература, 1995.

7. T. Abusch. An early Form of the Witchcraft Ritual Maqlu and the Origin of a Babylonian Magical Ceremony // Lingering over Words. Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of William L. Moran. — Atlanta, Georgia, 1990.

8. T. Abusch. Mesopotamian Witchcraft. — Leiden, 2002.

9. B. Alster. Incantation to Utu // Acta Sumerologica ( Japan) 13 (1991), pp. 27–69.

10. J. Black, A. Green. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary. — Austin, Tex., 1992.

11. E.A. Braun-Holzinger. Die Ikonographie des Mondgottes in der Glyptik des III. Jahrtausends v. Chr. // Zeitschrift fur Assyriologie 83 (1993), pp. 119-135.

12. G. Colbow. More Insights into Representations of the Moon God in the Third and Second Millennium B.C. // Sumerian Gods and their Representations. – Groningen, 1997. — Pp. 19-31.

13. D. Collon. The Near Eastern Moon God // Natural Phenomena, their Meaning, Depiction and Description in the Ancient Near East. / D.J.W. Meijer (ed.). – Amsterdam, 1992. – Pp. 19-31.

14. D. Collon. Moon, Boats and Battle // Sumerian Gods and their Representations. – Groningen, 1997. — Pp. 12-17.

15. J. Bottero. Religion in Ancient Mesopotamia. — Chicago, 2001.

16. W. Fauth. Helios Megistos: Zur synkretistischen Theologie der Spätantike. — Leiden, 1995.

17. A.J. Ferrara. Nanna-Suen’s Journey to Nippur. – Rome, 1973.

18. H. Frankfort. Cylinder Seals. – London, 1939.

19. I. Furlong. Divine Headdresses of Mesopotamia in the Early Dynastic Period. – Oxford, 1987.

20. M.G. Hall. A Hymn to the Moon-God, Nanna // Journal of Cuneiform Studies, Vol. 38, No. 2 (Autumn, 1986), pp. 152-166.

21. W. Heimpel. The Sun at Night and the Doors of Heaven in Babylonian Texts // Journal of Cuneiform Studies 38 (1986), pp. 127–151.

22. J. Klein. The Genealogy of Nanna-Suen and its Historical Background // Proceedings of the XLV Rencontre Assyriologique Internationale: Historiography in the Cuneiform World / T. Abusch, et al. (eds.). — Bethesda, MD: CDL Press, 2001. — Pp. 279-302.

23. W.G. Lambert. Pantheon of Mesopotamia. Introductory Considerations // Orientalia 45 (1976).

Источник