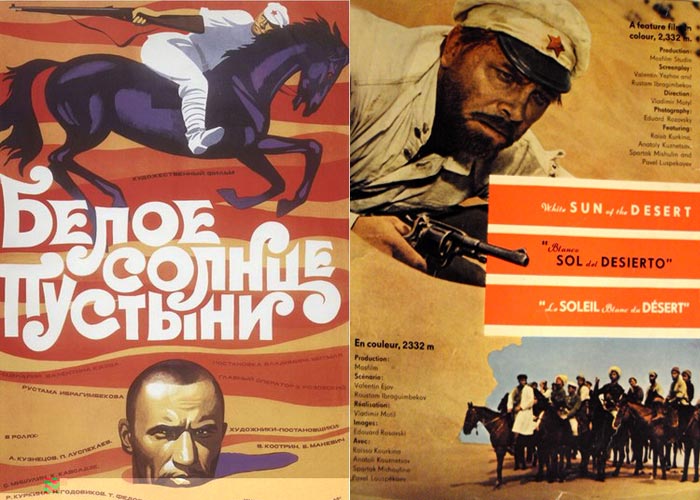

50 лет фильму «Белое солнце пустыни»

В 1969 году состоялась премьера фильма «Белое солнце пустыни».

В этом году исполняется 50 лет выходу на экраны легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни» режиссёра Владимира Мотыля, повествующего о приключениях красноармейца Фёдора Ивановича Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы в годы гражданской войны.

Во второй половине 1960-х на волне популярности дилогии «Неуловимые мстители» советское кинематографическое руководство из вполне конъюнктурных соображений обращается к жанру «истерна». С 1966 года в кинематографической системе СССР начала работать ЭТК (Экспериментальная творческая киностудия). Она представляла собой коммерческое предприятие с широкой свободой действий по подбору кадров и выбору творческого материала и могла не согласовывать свои действия с Госкино СССР.

В 1967 году руководство ЭТК приглашает к работе над сценарием нового фильма в жанре «истерн» Андрея Михалкова-Кончаловского и Фридриха Горенштейна.

История создания

Первоначальный вариант сценария под рабочим названием «Басмачи» руководство киностудии не устроил, и Кончаловскому дали новых соавторов: Валентина Ежова и Рустама Ибрагимбекова. Сценаристы начали собирать материал. В разговоре с ветераном Гражданской войны Валентин Ежов услышал историю о том, как басмач бросил в пустыне во время бегства свой гарем. Эта история привлекла сценариста и стала сюжетообразующим началом для нового сценария.

Официально работа над сценарием началась 7 июня 1967 года и была закончена в июле. Кончаловский покинул проект ещё до окончания работы над сценарием, получив заманчивое предложение об экранизации романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо». 1 августа того же года сценарий был принят в работу, и начались поиски режиссёра. Предложения возглавить съёмки последовательно отклонили Витаутас Прано Жалакявичус, Юрий Чулюкин и даже Андрей Тарковский.

После долгих обсуждений предложение стать режиссёром было сделано Владимиру Мотылю. В то время он мечтал о постановке фильма о декабристах, но при отсутствии других предложений, испытывая затруднения денежного характера, согласился. В первом прочтении сценарий понравился, но Мотыль считал, что такое кино снимать ему не разрешат. Тем не менее, Григорию Чухраю (руководителю ЭТК) и Валентину Ежову удалось уговорить Мотыля, пообещав ему полную свободу действий на съёмочной площадке. В результате сложных переговоров сценарий был переработан так, что доля национального колорита уменьшилась, а роли русских героев (Сухова и Верещагина) стали более выпуклыми.

Пробы начались в январе 1968 года. На главную роль, красноармейца Сухова, пробовались Георгий Юматов и Анатолий Кузнецов. Первый из них был более известен как актёр, снявшись в 1950-х и 1960-х годах в нескольких героико-приключенческих картинах в главных ролях. К концу 1960-х от героических ролей он начал переходить к характерным, и его слава стала несколько блёкнуть.

Юматов имел репутацию человека, склонного к алкоголизму, и мог сорвать съёмки. Через неделю после начала съёмок его обнаружили в состоянии тяжёлого опьянения с лицом, сильно пострадавшим после драки. О дальнейших съёмках не могло быть и речи, и Владимир Мотыль вновь обратился к Кузнецову, чью кандидатуру первоначально отклонили на пробах. Последний не был занят, и поэтому он согласился принять участие в съёмках.

На роль Саида пробовался Игорь Ледогоров, а на роль Верещагина — Ефим Копелян. Однако роль Саида досталась актёру Театра сатиры, Спартаку Мишулину, а роль Верещагина — актёру Ленинградского БДТ, Павлу Луспекаеву. Он был хорошо известен как театральный актёр, но его кинематографическая карьера была не слишком успешной.

К моменту начала съёмок Луспекаев был уже тяжело болен — у него были ампутированы пальцы на обеих ступнях, и ходить он мог только с тростью. Мотыль предложил Луспекаеву сняться на костылях и даже хотел соответствующим образом изменить сценарий. Актёр отмёл все эти варианты и поставил условие, что сниматься будет без каскадёров. Режиссёр согласился, и личность Луспекаева и его актёрская игра серьёзно повлияли на сценарий. Наблюдая за воплощением роли Верещагина, режиссёр увеличил первоначально незаметную роль таможенника практически до главной. Даже имя персонажа изменилось с «Александр» на «Павел».

Многие из участвовавших в съёмках не были профессиональными актёрами. Только три «жены Абдуллы» из девяти были актрисами. Так как после съёмок основных сцен девушкам нужно было срочно возвращаться на работу, в эпизодах отсутствующих «жён» пришлось дублировать солдатами. Местные девушки отказались участвовать в съёмках, и «жён» подбирали со всего Союза (одну из них нашли в Латвии). Галина Лучай работала редактором студии «Останкино» и после долгих уговоров согласилась сыграть роль жены Сухова.

Подбор актёра на важную роль второго плана, Петрухи, шёл сложно. На неё даже пробовался Савелий Крамаров. Режиссёром Владимиром Мотылём был утверждён уже актёр Юрий Чернов, но он всё-таки выбрал цирковой путь. В результате роль досталась Николаю Годовикову, также непрофессионалу, работавшему слесарем на заводе.

«Белое солнце пустыни» — последнее общее появление Годовикова и Луспекаева на экране.

Съёмки фильма на производственной базе студии «Ленфильм» начались 24 июля 1968 года на натуре под Лугой Ленинградской области. Первые отснятые сцены фильма — сон Сухова, где он отбивает серп и затем пьёт чай вместе с супругой и остальным гаремом.

Сразу после этого съёмочная группа отправилась в первую командировку в Дагестан, в окрестности Махачкалы на побережье Каспийского моря. Здесь были созданы декорации маленького среднеазиатского городка Педжента, возле которого по сценарию должны были развернуться основные события. Часть картины снята в Туркменистане. Существует миф о том, что местом съёмки служила Куршская коса.

18 мая 1969 года съёмочная группа вылетела во вторую командировку, но теперь уже на восточный берег Каспийского моря — в Туркмению, в район города Байрам-Али. В результате столь большой паузы в работе группа лишилась актрисы, игравшей Гюльчатай. Вместо Татьяны Денисовой на роль утвердили 17-летнюю студентку Вагановского училища, Татьяну Федотову. С мая по июль прошла вторая экспедиция, в результате которой фильм значительно изменился, и у него фактически появилась другая концовка.

Съёмки завершились в сентябре 1969 года.

В дальнейшую судьбу фильма вмешался глава государства Леонид Брежнев. Он возмутился, почему он ещё не видел «Белое солнце пустыни» — в то время была принята практика, когда на дачах у высших партийных чиновников организовывались закрытые просмотры новинок советского и зарубежного кинематографа.

Брежнев был большим поклонником западных боевиков и вестернов в частности. В канун ноябрьских праздников ему из фильмотеки отправили новинку, и генеральный секретарь остался в восторге от просмотра, что сняло последние препоны. Фильм был допущен в широкий прокат.

По утверждению космонавта Алексея Леонова, он под личную ответственность попросил одну копию из Госфильмофонда для закрытого проката в центре подготовки космонавтов, которые и обратились к Брежневу.

Для создателей и руководства ограниченная премьера картины состоялась 14 декабря 1969 года в ленинградском Доме кино.

Сюжет фильма

Действие фильма происходит в начале 1920-х годов на восточном берегу Каспийского моря. Закончилась гражданская война, но в Средней Азии всё ещё орудуют банды басмачей. Красноармеец Фёдор Иванович Сухов возвращается через пустыню домой — в Поволжье, к жене Катерине Матвеевне. Вначале он освобождает местного жителя Саида, закопанного по шею в песок.

Оказывается, на мучительную смерть Саида оставил бандит Джавдет, который убил его отца и забрал всё имущество. Далее Сухову встречается отряд красного командира Рахимова, который преследует другого бандита — Чёрного Абдуллу и его банду. Раньше Абдулла сбежал из крепости и оставил там своих жён. Над ними нависла смертельная угроза: по традиции, если муж не может увезти всех жён с собой, он имеет право их убить. Рахимов уговаривает Сухова задержаться и охранять жён Абдуллы, а сам отправляется за Абдуллой в погоню, откомандировав в помощники Сухову молодого красноармейца Петруху.

Сухов сопровождает бывших жён Абдуллы в близлежащий приморский посёлок Педжент. В скором времени туда приходит и Абдулла со своей бандой, планируя здесь морем переправиться за границу.

За оружием и поддержкой Сухов обращается на бывший пост царской таможни к его начальнику, Павлу Артемьевичу Верещагину, но получает отказ. Тогда он ремонтирует старый пулемёт «Льюис», находит ящик с динамитом и минирует «Тверь» — единственный баркас у берега. Сухову удаётся захватить Абдуллу в плен, но тот сбегает, убив Петруху и самую молодую из жён — 15-летнюю Гюльчатай. Позднее Сухов выводит гарем из Педжента по подземному ходу, который ему показал Лебедев, хранитель местного музея.

Беглецы укрываются вместе в старом нефтяном резервуаре, где их осаждают бандиты. Узнав о гибели полюбившегося ему Петрухи, Верещагин отбивает у басмачей баркас, направляет его к берегу, не зная, что баркас заминирован, и погибает при взрыве. Сухов не в силах предотвратить его гибель, но у него получается использовать её в бою — в момент взрыва, отвлекшего бандитов, он выбирается из резервуара и с помощью Саида уничтожает Абдуллу и остатки банды. Гарем возвращается под опеку Рахимова, а Сухов возобновляет свой путь на родину.

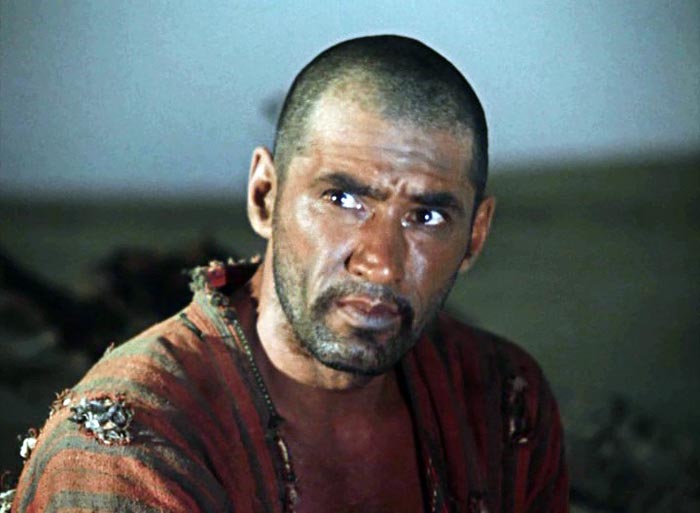

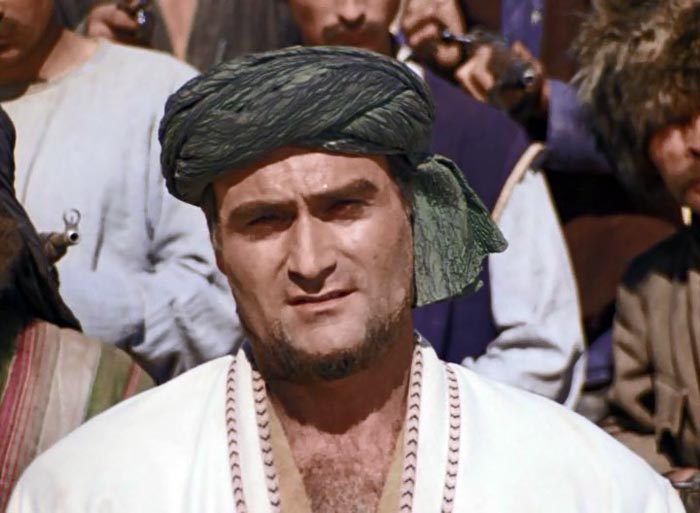

Кадры из фильма «Белое солнце пустыни»

Актеры и роли

Анатолий Кузнецов — Фёдор Иванович Сухов, красноармеец, возвращающийся из госпиталя домой;

Павел Луспекаев — Павел Артемьевич Верещагин, таможенник;

Спартак Мишулин — Саид;

Кахи Кавсадзе — Абдулла;

Татьяна Ткач — Зухра, любимая жена Абдуллы;

Раиса Куркина — Настасья, жена Верещагина;

Николай Годовиков — Петруха;

Татьяна Федотова — Гюльчатай;

Муса Дудаев — Рахимов, красный командир;

Николай Бадьев — Лебедев, хранитель музея;

Владимир Кадочников — подпоручик Семён;

Велта Деглав — Хафиза, самая высокая жена Абдуллы;

Татьяна Кричевская — Джамиля, жена Абдуллы;

Алла Лименес — Зарина, жена Абдуллы;

Яков Ленц — старик;

Галина Лучай — Катерина Матвеевна, жена Сухова;

Александр Массарский — бандит;

Игорь Милонов — Аристарх, бандит;

Андрей Наймушин — эпизод;

Ираклий Нижарадзе — старик;

Зинаида Рахматова — Зульфия, жена Абдуллы;

Светлана Сливинская — Саида, старшая жена Абдуллы;

Лидия Смирнова — Лейла, жена Абдуллы;

Аркадий Соколов — бандит;

Марина Ставицкая — Гюзель, жена Абдуллы;

Татьяна Денисова — Гюльчатай (нет в титрах);

Али — бандит (нет в титрах);

Виталий Матвеев — бандит (нет в титрах);

Рамазанов — старик (нет в титрах);

Май-Маевский — старик (нет в титрах);

Феликс Джиоев — эпизод (нет в титрах);

Галина Умпелева — Джамиля жена Абдуллы (нет в титрах);

Галина Дашевская — Джамиля, жена Абдуллы (нет в титрах);

Андрей Смирнов — бандит, убитый Суховым (нет в титрах);

Яков Базелян — эпизод (нет в титрах)

Творческим тандемом Исаака Шварца и Булата Окуджавы была написана песня «Ваше благородие» специально для фильма, а исполнил её Павел Луспекаев. Как впоследствии признавался Шварц, песню он написал, представляя себе, как её будет петь Павел Луспекаев. Песня Верещагина стала одной из самых популярных мелодий советского кинематографа и приобрела самостоятельную известность.

Текст песни «Ваше благородие»

Ваше благородие, госпожа разлука,

Мне с тобою холодно вот какая штука.

Письмецо в конверте погоди, не рви.

Не везёт мне в смерти повезет в любви!

Ваше благородие, госпожа удача,

Для кого ты добрая, а кому иначе.

Девять граммов в сердце постой не зови.

Не везёт мне в смерти повезет в любви!

Ваше благородие, госпожа чужбина,

Жарко обнимала ты, да только не любила.

В шёлковые сети постой, не лови.

Не везёт мне в смерти повезет в любви!

Ваше благородие, госпожа победа,

Значит, моя песенка до конца не спета.

Перестаньте, черти, клясться на крови.

Не везёт мне в смерти повезет в любви!

Источник

История кинофильма «Белое солнце пустыни». Справка

Вот уже более четырех десятков лет фильм «Белое солнце пустыни» прочно удерживает свои позиции в ряду национальных хитов. Это один из самых известных фильмов в истории советского кинематографа, повествующий о приключениях красноармейца Федора Сухова, спасающего от бандита Абдуллы его гарем в годы гражданской войны. Фильм снят в 1969 году в Экспериментальной творческой киностудии (ЭТК), созданной на производственной базе студий «Мосфильм» и «Ленфильм», которой руководил кинорежиссер Григорий Чухрай.

Вначале фильм по сценарию Валентина Ежова и еще начинающего тогда кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова должен был снимать Андрей Михалков‑Кончаловский, который, не увидев в сценарии ничего, кроме приключенческой интриги, отказался от постановки.

После того, как от предложения снимать фильм отказались такие режиссеры, как Витаутас Жалакявичус, Юрий Чулюкин, Андрей Тарковский, предложение было сделано Владимиру Мотылю, известному к тому времени фильмом «Женя, Женечка и «катюша».

Мотыль тоже вначале отказался, однако Григорию Чухраю и Валентину Ежову, удалось его уговорить, пообещав ему полную свободу действий на съёмочной площадке.

Сам Владимир Мотыль вспоминал: «Я еще упрямился какое‑то время. Потому что не мог взяться за анекдотичную историю про гарем и солдата, выполняющего интернациональный долг. И тогда я придумал любовь героя ‑ красноармейца Сухова ‑ к Катерине Матвеевне, придумал Верещагина».

В августе 1968 года Мотыль начал съёмки в Дагестане, где на берегу Каспийского моря в нескольких километрах от города Каспийска были построены декорации. Рабочее название фильма было «Спасите гарем! «, но чиновники от кино такое название раскритиковали. И Владимир Мотыль велел съемочной группе срочно придумать какое‑нибудь звучное название. Так появилось «Белое солнце пустыни» ‑ плод коллективного творчества. Оператором фильма был Эдуард Розовский, художниками‑постановщиками ‑ Валерий Кострин и Белла Маневич. В фильме снимались актеры Андрей Кузнецов, Павел Луспекаев, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Раиса Куркина, Николай Годовиков, Галина Федотова, Муса Дудаев и др.

11 ноября 1968 года худсовет Экспериментальной студии отсмотрел проявленный материал фильма «Белое солнце пустыни», впечатление было неоднозначное. Режиссёра обвинили в профессиональной непригодности, а фильм, уже снятый на две трети, оказался законсервирован на 4 месяца. Руководство ЭТК рассматривало вариант передать незаконченный фильм режиссёру Владимиру Басову, но тот отказался.

Студия уже готова была свернуть работу над фильмом, но Министерство финансов отказалось списать более 300 тыс истраченных рублей. В итоге было решено пересмотреть бюджет, выделить дополнительные средства и фильм закончить.

С ноября 1968 года по январь 1969 года шли павильонные съёмки, запись музыки и песни. Специально для фильма композитором Исааком Шварцем была написана песня «Ваше благородие, госпожа удача» на стихи Булата Окуджавы.

В начале 1969 года картина была готова. Худсовет вновь предъявил режиссёру претензии относительно многих эпизодов. С мая по июль 1969 года прошла вторая экспедиция, в результате которой фильм сильно изменился и у него фактически появилась другая концовка.

Однако даже после второй экспедиции материалы не удовлетворили руководство студии. Владимиру Мотылю пришлось внести около 27 поправок.

18 сентября 1969 года состоялась приёмка картины. Её посмотрел директор Мосфильма Владимир Сурин, который остался недоволен качеством и акт о приёмке не подписал.

Судьбу картины решил счастливый случай. В один из осенних дней 1969 года руководитель Коммунистической партии Леонид Брежнев решил посмотреть у себя на даче какой?нибудь новый отечественный фильм. И дежурный по фильмохранилищу на свой страх и риск отправил к нему «Белое солнце пустыни». Брежневу картина очень понравилась.

14 декабря 1969 года в ленинградском Доме кино состоялась ограниченная премьера фильма для создателей и руководства. Премьера на широком экране в Москве состоялась 30 марта 1970 года. Зрители сразу же приняли и полюбили фильм Владимира Мотыля.

Студия была завалена письмами с требованиями продолжения, фильм шел во всех уголках страны, был продан сразу в сто стран, потом срок договоров возобновлялся каждые два‑три года. Фильм стал кинофольклором. Многие высказывания героев ленты перекочевали в разговорную речь, их обратили в пословицы и поговорки: «Я мзду не беру, мне за державу обидно!», «Восток ‑ дело тонкое», «Гюльчатай, открой личико», «Он назначил меня любимой женой!», «Стреляли».

Но настоящими его знатоками стали советские и российские космонавты, для которых просмотр «Белого солнца пустыни» вечером перед стартом стал традицией. Кассета с фильмом есть даже на борту Международной космической станции.

Павел Верещагин стал символом таможенной службы в России. В 2007 году возле отделения таможни в Кургане и Амвросиевке (Донецкая область) ему был открыт памятник, изготовленный на личные средства сотрудников таможни. Это единственная на сегодня в Российской Федерации скульптурная композиция, посвященная образу Павла Верещагина.

Роль Верещагина была лучшей и, к сожалению, последней ролью Павла Луспекаева, который скончался через месяц после премьеры фильма.

Сразу после выхода на экраны СССР картину выдвигали на соискание Государственной премии СССР, но в советское время фильм так и не был удостоен каких либо официальных наград. И только в 1998 году ему была присуждена Государственная премия России.

В декабре 1999 года по итогам опроса, посвящённого столетию российского кино, фильм » Белое солнце пустыни» был выбран для акции » Последний сеанс тысячелетия».

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Источник