Пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Пояс астероидов — общие сведения.

Пояс астероидов между Марсом и Юпитером, точнее между их орбитами, называется «Главным поясом астероидов» На приведённом ниже рисунке он обозначен белыми точками.

Пояс астероидов между Марсом и Юпитером представляет из себя кольцо крупных и мелких астероидов, которые вращаются вокруг Солнца по своим собственным орбитам. Расстояния между ними довольно велики, за миллиарды лет всё уравновесилось и взаимные столкновения случаются уже редко. Но, всё-же столкновения видимо происходят под действием гравитации Юпитера, иначе эти обломки давно бы соединились в планету.

«Главным» этот пояс астероидов называется по трациции — его начали изучать довольно давно.

Как следует из названия, в Солнечной системе есть ещё один пояс астероидов — Пояс Койпера. На рисунке видны другие группы астероидов — «Троянцы», «Греки» и «Хильды», обозначенные зелёным и оранжевым цветами, но сейчас мы не будем на них останавливаться.

Согласно правилу Тициуса-Боде, на расстоянии около 2,8 а.е. от Солнца должна была находиться планета. Её долго искали и наконец обнаружили Цереру, а затем и Палладу. Увы, это были слишком маленькие планеты.

Затем, там, где расположен Главный пояс астероидов, на орбитах в пределах 2,2-3,6 а.е., были обнаружены более мелкие астероиды. В 19 веке возникло предположение, что это остатки несчастной планеты Фаэтон, погибшей от столкновения с кометой или разорванной гравитацией Юпитера.

Далее, с развитием астрономической аппаратуры стало понятно, что поясе астероидов между Марсом и Юпитером располагаются многие десятки, если не сотни тысяч мелких фрагментов (сейчас открыто уже около 300 тысяч).

Однако, расчёты показали, что воздействия Юпитера всё-же недостаточно для того, чтобы разрушить целую планету.

Зато те же расчёты показали, что его гравитации вполне хватает, чтобы сообщать астероидам достаточно большие орбитальные скорости. Эта избыточная энергия заставляет астероиды сталкиваться на больших скоростях и разрушаться, не давая плавно слипаться друг с другом.

В начале космической эры, были опасения, что космические аппараты могут быть повреждены при пролёте через пояс астероидов.

На деле оказалось, что обломки довольно редко рассеяны по Главному поясу астероидов. Через него пролетело уже около дюжины аппаратов, но пока не было ни одного столкновения с астероидами.

Общая масса всех объектов пояса астероидов составляет всего 4% от массы Луны. Причём, больше половины приходится на четыре крупнейших астероида: на Цереру, Палладу, Весту и Гигею. А, 32% всей массы главного пояса астероидов приходятся на одну только Цереру.

Ниже даны сравнительные размеры первых десяти астероидов на фоне Луны:

В порядке открытия: 1 — Церера, 2 — Паллада, 3 — Юнона, 4 — Веста, 5 — Астрея, 6 — Геба, 7 — Ирис, 8 — Флора, 9 — Метис, 10 — Гигея.

Щели Кирквуда

Орбиты астероидов располагаются в Главном поясе неравномерно. Здесь есть так называемые «щели Кирквуда». Это орбиты, на которых астероиды почти отсутствуют. Механизм образования щелей Кирквуда довольно интересен.

Вращаясь на этих орбитах вокруг Солнца, астероиды Главного пояса попадают в орбитальный резонанс относительно вращения Юпитера вокруг нашего светила. Благодаря этому, Юпитер действует на них своей гравитацией, с одной и той же периодичностью. То есть, Юпитер как бы раскачивает астероиды, искажая их орбиты. Это слабое влияние, но оно накапливается раз от раза. В итоге, астероиды на этих орбитах либо сталкиваются со своими соседями и меняют орбиту, или Юпитер их «выбрасывает» из Солнечной системы вообще. Образуются пустые орбиты, которые и назвали щелями Кирквуда.

Наиболее известные щели Кирквуда находятся на следующих орбитальных радиусах:

2,06 а. е. (резонанс 4:1)

2,5 а. е. (резонанс 3:1)

2,82 а. е. (резонанс 5:2)

2,95 а. е. (резонанс 7:3)

3,27 а. е. (резонанс 2:1)

Области пустых орбит, подобные щелям Кирквуда, есть и в кольцах Сатурна, природа их та же — орбитальный резонанс частиц со спутниками Сатурна. Там они называются щелями Кассини, Гюйгенса и Лапласа.

Изучение пояса астероидов между Марсом и Юпитером

Для исследований именно объектов Главного пояса астероидов пока было отправлено всего три аппарата:

«NEAR Shoemaker» изучал астероиды (433) Эрос и Матильду[23] в 1997 по 2001 годах соответственно.

Японский аппарат «Хаябуса» произвёл посадку на астероид (25143) Итокава и доставил образцы его грунта на Землю 13 июня 2010 г.

Аппарат Dawn («Рассвет») Изучал Весту в 2011 году, а с 2015 г. он изучает Цереру.

Кроме них, объекты главного пояса астероидов изучались «транзитом» аппаратами, которые были отправлены к более далёким областям Солнечной системы — к Юпитеру, Сатурну и др.

Пояс астероидов — наблюдения за его объектами.

Большинство тел пояса астероидов являются слишком слабыми объектами для наблюдений с Земли в любительские телескопы. Но, на деле не всё так плохо.

Блеск Цереры колеблется примерно от 6,7 до 9,3 m .

Блеск Весты, самой яркой из малых планет, достиг рекордных 5,3 m в 1989 году.

Наибольший блеск Паллады — около 6,5 m

То есть, во время наибольшей яркости, эти астероиды теоретически могут различаться невооружённым глазом как самые слабые звёзды. Естественно, для того чтобы увидеть астероиды своими глазами, без телескопа, небо должно быть идеально чёрным, без засветки от уличных фонарей. Но, проще взять обычный бинокль — в него эти астероиды видны уже уверенно видны как маленькие звёздочки.

Блеск Гигеи не превышает 7,2 m даже при наибольшем сближении с Землёй, что маловато при размерах 520х360 км. — уже нужен телескоп. Виной тому — тёмная поверхность Гигеи.

Остальные тела Главного пояса астероидов радуют высокой яркостью редко — во время Противостояний, когда Земля находится между ними и Солнцем (как и четыре астероида названные выше). Но, и в это время, рассмотреть их можно только в телескоп — это довольно мелкие объекты и видны также — как слабые звёздочки.

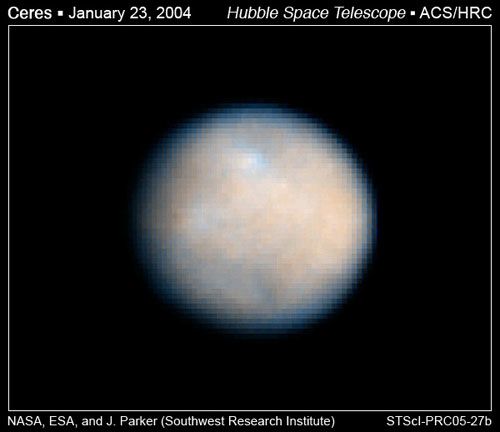

Пример тому — этот снимок Цереры, сделанный телескопом Хаббл:

Как ни глазаст этот аппарат, но это — всё, на что он оказался способен.

Как я уже писал выше, проще всего увидеть желаемый астероид когда он находится в противостоянии к Солнцу относительно Земли. Тогда его расстояние до Земли минимально, а видимая освещаемая поверхность — наибольшая. Для этого есть специальные астрономические таблицы.

Да, возможно наблюдения за астероидами Главного пояса не столь зрелищны. Однако, астроному-любителю с нереализованными научными наклонностями и запасом терпения здесь есть где развернуться. Потому что увидеть своими глазами далёкий астероид, вычислить и точно знать что это именно он, собрать коллекцию увиденных астероидов — это не только спорт, но и ни с чем не сравнимое удовлетворение от трудных наблюдений.

Можно забыть какой сейчас век и представить себя исследователем годов этак 1950-ых. Тогда возникает непередаваемое чувство первопроходца, романтика начала эры освоения космоса, когда есть только ты с телескопом и мало что ещё открыто.

Наблюдение за Главным поясом астероидов — это «астрономия не для всех».

Но, каждому — своё.

Источник

Что такое астероид

В этой статье мы подробно расскажем, что такое астероиды: как они появились, их состав и свойства, а также какова их потенциальная опасность для нашей планеты.

Астероидами называются объекты Солнечной системы различной формы и относительно небольших размеров. Эти небесные тела также движутся по определенным орбитам вокруг Солнца. Ранее синонимом астероиду являлось определение «малая планета», сейчас же они отнесены в группу малых тел Солнечной системы.

Гипотезы происхождения

Долгое время считалось, что пояс астероидов Солнечной системы образовался из несостоявшейся планеты. Гравитационное воздействие раннего Юпитера препятствовало образованию еще одной твердотельной планеты и между ним и Марсом частицы пыли и газа сформировали целый пояс небольших небесных тел.

Но недавние исследования французских и бразильских астрономов позволили усомниться в этой гипотезе их происхождения. Они сравнили химический состав и строение разных объектов главного пояса и заметили, что часть из них близка по своим свойствам к твердотельным планетам, а некоторые – к газовым гигантам. Была выдвинута новая гипотеза происхождения астероидов. Предположительно, они возникли еще на заре формирования Солнечной системы из фрагментов веществ, оставшихся после образования планет.

Состав и физические параметры

Из чего же состоят астероиды? Чтобы выяснить их химический состав, астрофизики исследовали цвет объектов, а также спектр отраженного от их поверхности света. Выяснилось, что существуют три основных спектральных класса, отражающих состав астероидов:

- C (углеродные) – наиболее распространенная группа, более 75% от всего числа.

- S (силикатные) – поверхность тел содержит большее количество соединений кремния. На их долю приходится 17% от всех известных объектов этого вида.

- M (металлические) – поверхность состоит из железа, никеля, алюминия, титана и других распространенных металлов.

По мере изучения пояса астероидов и пояса Койпера обнаруживаются новые более редкие спектральные классы данных малых тел Солнечной системы. На данный момент, их насчитывается 12. Но такая классификация является не совсем точной, т.к. тела, принадлежащие к одному классу, не всегда имеют одинаковый состав поверхности.

Размер астероида вычисляют различными способами. В случае крупных объектов удобно использовать транзитный метод. Такие тела во время своего перемещения проходят на фоне звезд, что фиксируется наблюдателями с Земли. Зная длительность покрытия звезды и отдаленность объекта можно достаточно легко и точно определить его размер.

Также размер можно определит по яркости солнечного света, отраженного от их поверхности. Этот метод называется поляриметрия, и она также позволяет определить форму малого небесного тела. Чтобы космический объект можно было назвать астероидом, его размер должен превышать 30 м. Большинство из известных не превышают в диаметре ста метров и только один зарегистрированный астероид имеет диаметр 900 км. Это Церера и на данный момент она перенесена в группу карликовых планет.

Масса всех астероидов относительно мала по меркам Солнечной системы. Это величина по разным подсчетам колеблется от 3*10 21 до 3*10 26 кг (не более 0,05% массы Земли). При этом более половины этой величины сосредоточено в 4 крупнейших: Весте, Палладе, Юноне и Гигее.

Семейства и их движение

В начале 20 века японский астроном Хираяма сделал удивительное открытие. Он долгое время наблюдал за движением астероидов главного пояса и пришел к выводу, что большинство из них можно разделить по группам, имеющим сходные параметры орбитального пути. Это явление группировки астероидов объясняется тем, что ранее крупное небесное тело был расколото на несколько фрагментов, которые продолжили свое движение рядом с «донором». Такие группы получили название семейства.

Семейство именуется по самому большому своему представителю. Наиболее крупными семействами главного пояса являются:

- семейство Флоры – более 7, 5 тыс. объектов;

- семейство Весты – около 6 тыс.;

- семейство Эвномии – 4,7 тыс.;

- семейство Эос – 4,4 тыс.

На данный момент официально признано три десятка таких групп астероидов. Их границы достаточно расплывчаты, но большинство находится в пределах главного пояса. Каждый третий объект этой области входит в состав отдельной группы.

Находящиеся в семействах и путешествующие отдельно астероиды Солнечной системы обладают схожими характеристиками движения. Они обращаются вокруг центральной звезды нашей системы в ту же сторону, что и большинство планет. Орбитальный пути объектов главного пояса имеют слабую эксцентричность и умеренный наклон. Почти все из них не выходят за пределы пояса. Одним из редких исключения является Паллада.

Средняя скорость движения большинства астероидов Солнечной системы составляет около 20 км/с. Полный оборот вокруг Солнца у них колеблется от 3 до 9 лет.

Планеты своим гравитацией влияют на движение астероидов Солнечной системы. Планетные возмущения отклоняют орбиты малых тел в разные стороны, но сильнее всех притягивает к себе Юпитер. Самыми изменяемыми параметрами орбитального пути являются эксцентриситет и угол наклона. Постоянно перемешиваясь в пределах пояса, астероиды сталкиваются друг с другом и образуют все новые небесные тела.

Самые крупные

В таблице приведена сравнительная характеристика пяти самых больших астероидов главного пояса

Наименование

Первые открытые астероиды Солнечной системы были названы по классической традиции в честь персонажей древнеримской и древнегреческой мифологии. Но в конце 19 века астрономическое сообщество столкнулось с проблемой. Объектов было известно уже более четырех сотен и стало все сложнее выискивать неиспользованные ранее имена богов и богинь. Тогда было разрешено давать новым открытым небесным телам женские имена, при этом наименование получали только те из них, чья орбита была достаточно точно вычислена. Первым исключением стал астероид Эрос, названный в честь бога любви. В дальнейшем, им также нередко давали мужские имена (Аполлон, Адонис, Посейдон, Купидон, Джеймс Бонд и т.д.), имена литературных персонажей, а также называли в честь городов и домашних животных первооткрывателей (Петрина, Сеппина и Мистер Спок).

Кроме буквенного наименования астероидам с середины 19 века стали присваиваться числовые обозначения, соответствующие хронологии обнаружения. Но из-за большого числа выявленных малых тел снова возникла путаница с номерами. В 1924 году была принята новая система числовых обозначений: год открытия, латинская буква (кроме I), обозначающая полумесяц открытия (А – первая половина января, В- вторая половина января и так далее) и еще одна латинская буква, обозначающая очередность обнаружения в этом полумесяце. К примеру, Ивонна 1934 EA была обнаружен первым в первой половине марта 1934 года. Если за один полумесяц было установлено более 25 малых тел, к ним добавлялись числовые индексы. Таким образом, после 1950 AZ следует объект, именующийся 1950 АА1.

Взаимодействие с Землей

Подсчитано, что для полного уничтожения человеческой цивилизации и глобальных изменений атмосферы и климата, Земле надо столкнуться с астероидом диаметром всего 3 км. Крупнейшим ударным кратером на планете является южноафриканский кратер Вредефорт, чей диаметр составляет 300 км. Он образовался 2 млрд. лет назад при столкновении Земли с малым небесным телом, не превышающим 10 км.

Потенциально опасными для нашей планеты считаются те объекты главного астероидного пояса, которые могут приблизиться к ней на расстоянии менее 7,5 млн. км. Опасность астероида оценивают по Туринской шкале от 0 до 10. Нулевая отметка означает крайне низкую вероятность столкновения и отсутствие ущерба при попадании в атмосферу планеты. Астероиды, имеющие 10 баллов, неизбежно столкнутся с Землей и вызовут глобальную катастрофу, ведущую к гибели человечества.

По состоянию на июнь 2018 года все астероиды главного пояса имеют оценку не выше 0 по Туринской шкале. Ранее представляющими некоторую угрозу считались Апофис (4 балла) и (144898) 2004 VD17 (2 балла), но и их показатели снизились до нуля.

В 21 веке наиболее близко к Земле приближались:

- 2008 TS26 – пролетел над планетой на расстоянии 6 тыс. км 9 октября 2008;

- 2004 FU162 – приблизился до 6530 км 31 марта 2004 года;

- 2009 VA – 14 тыс. км 6 ноября 2009 года.

Некоторые астероиды Солнечной системы достигали атмосферы Земли, но они были настолько незначительных размеров, что разрывались, не достигая поверхности планеты, оставляя лишь мелкие обломки.

В феврале 2013 года астероид размерами около 17 м и весом до 10*10 6 кг вошел в атмосферу нашей планеты. Он разорвался на высоте 20 км над Челябинском и окрестностями. По оценкам разных исследователей мощность взрыва составила от 100 килотонн до 1,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Сгорание объекта в земной атмосфере сопровождалось сильной ударной волной, выбившей большое количество стекол в близлежащих населенных пунктах. Также столкновение астероида с Землей спровоцировало землетрясение магнитудой в 4 балла в юго-западных районах Челябинска.

Падение астероида Челябинск стало самым крупным происшествием такого рода после столкновения Земли с Тунгусским метеоритом. Произошло это в 1908 году в районе правого притока реки Енисей. Мощность взрыва составила около 40 мегатонн, что спровоцировало массовый вал деревьев в тайге на площади более 2 тыс. кв. км.

НАСА финансирует большинство действующих программ, связанных с космической безопасностью и защитой Земли от астероидов Солнечной системы. Самые крупные проекты «LINEAR» и «Pan-STARRS», использующие мощнейшие телескопы, отслеживают до десяти тысяч малых тел ежегодно. Также обнаружения потенциально опасных космических объектов ведется с околоземной орбиты благодаря малым спутникам, таким как канадский «NEOSSat». На финансирование данных проектов у НАСА и других космических агентств уходит сотни миллионов долларов.

Астероиды в прошлом Земли

Что произойдет, если с Землей столкнется астероид диаметром больше 10 км? Первым катастрофическим событием будет гигантская ударная волна в атмосфере. Далее тело упадет на поверхность планеты, что закончится либо невиданным землетрясением, либо цунами высотой в несколько сотен метров. Тепловая волна вызовет лесные пожары по всему земному шару, что спровоцирует выброс в атмосферу огромного количества сажи и копоти. Начнется резкое похолодание из-за того, что загрязненная атмосфера не сможет пропускать солнечные лучи в достаточном количестве. Климат на планете необратимо изменится, а многие живые организмы вымрут.

Одно из таких столкновений произошло 65 млн. лет назад. На полуострове Юкатан в Мексиканском заливе сохранилось свидетельство этой катастрофы – ударный кратер Чиксулуб диаметром 180 км. Крупный космический объект размерами около 10 км привел к полному вымиранию динозавров на нашей планете. Также падением крупного астероида некоторые исследователи объясняют массовое пермское вымирание живых организмов, случившееся 250 млн. лет назад.

Изучение

Изучение малых небесных тел началось после открытия седьмой планеты Солнечной системы — Урана. Планету искали между орбитами Марса и Юпитера, исходя из правила Тициуса-Боде. Искомый объект оказался гораздо дальше, а в этой области астрономы обнаружили целый пояс астероидов различных размеров. В период с 1801 по 1809 были обнаружены 4 крупнейших представителя этой группы: Церера, Веста, Паллада и Юнона.

Более 30 лет после их обнаружения астрономы не могли найти ни одного астероида. Только в 1845 году был открыт следующий астероид – Астрея, а уже после нее каждый год находилось не менее одного объекта этого вида. В 21 веке официально зарегистрировано 385 тысяч малых тел данного вида, 18 тысяч из которых имеют не только порядковый номер, но и имя.

Изучение астероидов Солнечной системы помогает узнать, как зародилась жизнь на нашей планете. Считается, что вода и первые органические соединения были занесены на Землю именно благодаря столкновению с малыми небесными телами. Также исследователи рассматривают вопрос о промышленном использовании отдельных составляющих главного астероидного пояса Солнечной системы. Многие из них могут стать сырьевыми базами для добычи металлов (железа, никеля, золота, кобальта, платины), а также водорода. Считается, что один металлический астероид размером не более километра может содержать в себе железной руды больше, чем добывается за целый год на Земле.

Ближайшие миссии по изучению главного пояса и доставки астероидного грунта на Землю запланированы на 2019 год (OSIRIS-REx, США) и 2024 год (Фобос-Грунт, Российская Федерация).

Источник